© Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung

© Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung © Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung

© Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung © Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung

© Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung © Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung

© Nachlass Leonore Mau, S. Fischer Stiftung © Nachlass Leonore Mau, S. Fischer StiftungI.

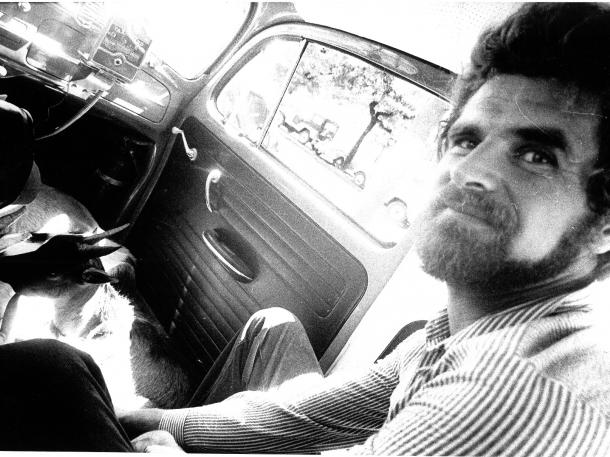

© Nachlass Leonore Mau, S. Fischer StiftungI.Meine erste Begegnung mit Leonore Mau fand Anfang der 1990er Jahre an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg statt. Die damalige Dozentin für Fotografie, Silke Grossmann, hatte sie eingeladen, um über ihr Werk zu sprechen. Es war nur ein kleiner, erlesener Kreis von Studierenden zugelassen, denn Leonore Mau wollte keinen Vortrag halten, sondern nur ein Gespräch über ihre Fotografien führen. In einem mit Neonlicht erhellten Seminarraum, draußen dunkelte es bereits, waren die Tische zu einem Hufeisen gestellt und Leonore Mau breitete darauf ihre mitgebrachten Abzüge aus, ohne, so schien es, auf eine besondere Ordnung zu achten. So lagen Fotografien mit ganz unterschiedlichen Motiven nebeneinander, die Formate wechselten und die Farbe verkehrte sich immer wieder in Schwarz-Weiß und sprang dann wieder zurück ins Farbige.

Nach einer kurzen Einführung begannen wir unseren Rundgang. Wir beugten uns über eine erste Fotografie. Sie zeigte einen Mann bei einer offensichtlich rituellen Handlung, denn seine Augen waren geschlossen, und er hatte die Arme ausgebreitet, in jeder Hand einen geöffneten Federfächer. Die Dozentin stellte die erste Frage: »Frau Mau, wie unterteilen sie ein Ritual, das sie dokumentieren wollen? Wie strukturieren sie es? Zu welchem Zeitpunkt machen sie die Aufnahmen? Was muss passieren, damit sie auf den Auslöser drücken?« Leonore Mau sah sie einen kurzen Moment an, dann antwortete sie: »Ach, wissen sie, die Frage ist komplizierter als das Fotografieren.« Danach herrschte Stille. Leonore blickte dabei so ruhig und unschuldig, dass sich jeder Verdacht, sie wolle provozieren, verbot.

Auch im weiteren Verlauf des Gesprächs gab sich Leonore Mau sympathisch unprätentiös. Jeden Versuch jedoch, sie zu einer allgemeineren Reflexion über das Medium Fotografie zu bewegen, wehrte sie ab. Sie könne nur konkret über einzelne Fotografien sprechen. So habe sie es auch mit Hubert Fichte gehalten, ihrem wichtigsten Gesprächspartner in Fragen der Fotografie. Er sei, sagte sie, fasziniert gewesen von deren Möglichkeiten und habe ein sicheres Gespür für das Zusammenstellen von Fotografien gehabt.

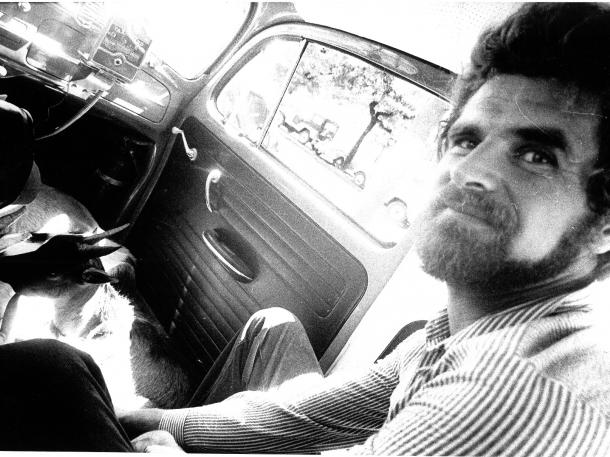

Inzwischen betrachteten wir eine Fotografie, die einen Mann zeigt, der ein aufgeschlitztes Huhn wie einen Hut aufgesetzt hat. »Warum«, fragte eine Studentin, »nehmen sie spektakuläre Szenen so unspektakulär auf? Ich erkenne bei ihren Fotografien keinerlei Dramatisierungen. Sie verzichten offenbar auf jede Form des Effekts.« Darauf Leonore Mau: »Wenn einem Mann ein Huhn über dem Kopf geschlachtet wird und ihm das Blut über den Körper rinnt, dann finde ich das schon spektakulär genug.«

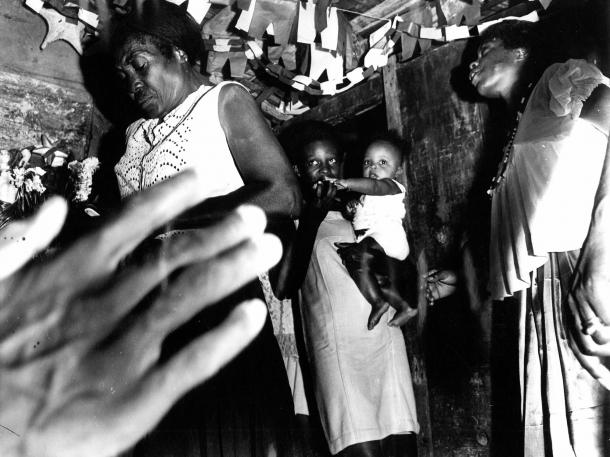

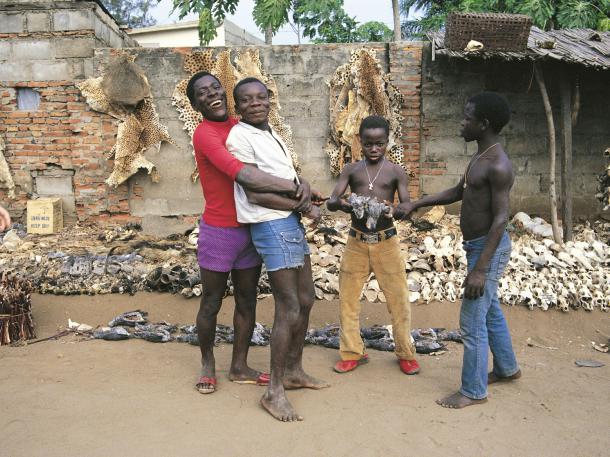

Im Laufe jenes Hamburger Dezembernachmittags wurde Leonore Mau gesprächiger. Meistens erzählte sie, wie einzelne Bilder entstanden und was ihnen vorausgegangen ist. So erzählte sie zu einer Fotografie des Zaubermarkts von Bé, in Togo, wie wichtig ihr der Kontakt mit den Menschen sei, die sie fotografieren wolle. In Bé sei sie vier Mal auf dem Markt gewesen, bevor sie überhaupt zu fotografieren begonnen habe. Erst dann waren die Händler der magischen Devotionalien bereit dazu, wollten sie dann aber nur ein, zwei Fotos machen lassen. Aber sie fange doch erst an, habe sie ihnen erklärt, ein schönes Buch wolle sie machen, da müsse sie alles mehrmals aufnehmen. Nachdem sie schließlich versichert hatte, keine Postkarten herzustellen, konnte sie drei Wochen lang fotografieren.

Schließlich schien sie sich doch noch einmal der Situation, in der sie sich befand, bewusst zu werden. In der Fotografie, sagte sie, könne man nur schwer Ratschläge geben, weil jeder anders sieht und also auch anders fotografiert. Ein Foto enthalte wirklich nur eine Spur der Realität. Es sei vor allem gemacht, entschieden im Augenblick. Etwas müsse sie faszinieren und dann sehe sie auch schon das Bild und wisse bereits, welches Objektiv und welche Kamera sie nehmen wolle, die mit dem Schwarz-Weiß- oder die mit dem Farbfilm. Und dann kam sie, unvermittelt, noch einmal auf die Rituale zu sprechen und es wirkte, als wolle sie die Eingangsfrage der Dozentin doch noch beantworten: »Bei Ritualen sind mir meistens die Gesichter der Menschen wichtig. Das sind nämlich«, und nun hob sich ihre Stimme hörbar, »keine Menschen, die außer sich sind und sich verrenken, es sind Menschen mit schönen Gesichtern.«

II.

Anfang der 1990er Jahre lag der Tod Hubert Fichtes erst wenige Jahre zurück und die wechselvolle Edition seiner ›Geschichte der Empfindlichkeit‹ war noch im vollen Gange. So stand Leonore Mau und die Rezeption ihres fotografischen Werks damals noch ganz im Schatten ihres Lebens- und Arbeitsgefährten, der sich zudem, anders als sie selbst, so glänzend zu inszenieren wusste. Dass sie jedoch die Faszination an den afroamerikanischen Religionen ebenbürtig teilte und ihnen ganz eigenständige künstlerische Aspekte, unabhängig von den Interessen und Obsessionen Hubert Fichtes, abgewann, kann man bereits in vielen Bänden der ›Geschichte der Empfindlichkeit‹ nachlesen. Der Romanzyklus erzählt ja die Geschichte von Irma und Jäcki, der Fotografin und dem Schriftsteller, und mag sie auch durch das Temperament Fichtes gebrochen, stilisiert und verzerrt sein, so ist sie doch grundsätzlich biographisch grundiert. Leonore Mau jedenfalls hat sich nie von der Figur der »Irma« distanziert. Warum auch? »Irma« ist durchwegs als eine starke Figur gezeichnet, die nicht nur »Jäckis« Bisexualität er- und mitträgt, sondern auch in den vielen Auseinandersetzungen über das Fotografieren und Schreiben, die beide Figuren führen, eine eigenständige ästhetische Position behauptet. Und schließlich tritt »Irma« dort, wo sie in ihrer fotografischen Praxis beschrieben wird, als souveräne Fotografin auf.

Zudem ist es in den letzten 20 Jahren durch Initiativen der S. Fischer Stiftung und der Stiftung F.C. Gundlach sowie durch das Engagement Einzelner wie Natalie David oder Hinrich Sachs gelungen, die ästhetische Originalität der Fotografien Leonore Maus und ihre genuine künstlerische Leistung herauszustellen. Begünstigt wurde dies durch die veränderten Rahmenbedingungen, unter denen das Medium aufgrund seiner rapiden Digitalisierung wahrgenommen wird: der indexikalische Abbildcharakter tritt mehr und mehr hinter dem ikonischen Bildcharakter zurück. Somit kommt dem fotografischen Werk von Leonore Mau zugute, dass es sich von Anfang an einem bloßen Dokumentarismus verweigert hat, sei es zu journalistischen, sei es zu ethnographisch-wissenschaftlichen Zwecken, obgleich sich Leonore Mau, ähnlich wie Hubert Fichte, offen zwischen diesen Bereichen bewegte und ihre Fotografien in allen großen deutschen Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt sowie in manchen Völkerkundemuseen gezeigt worden sind. Leonore Mau ging es immer vorrangig darum, ein Bild im Medium der Fotografie zu kreieren – mit all seinen Potentialen und Ambivalenzen. Das offenbaren vor allem die Fotografien, die sie in den drei großen, zusammen mit Hubert Fichte veröffentlichten Bild-Text-Bänden zu den afroamerikanischen Religionen präsentiert hat, in ›Xango‹, in ›Petersilie‹ und, als Höhepunkt, in ›Psyche‹ – was für ein Glück für die Fotografiegeschichte, dass der Band 2005 doch noch erscheinen konnte. Zu herausgelöst aus den Zusammenhängen, zu eigenwillig in der Aufnahmeperspektive, zu instabil in der Rahmung und zu nah an der Grenze, an der die Körnigkeit der Fotografie ihre Sichtbarkeit ins Unsichtbare umschlagen lässt, sind diese Fotografien gearbeitet, als dass sie für journalistische Artikel oder ethnologische Forschungen verwendet werden könnten. Hinzu kommt in der Präsentation der Bände der serielle Charakter der Fotografie, der die einzelnen Fotografien zu einem komplexen Bilddiskurs mit einer subtilen visuellen Argumentation zusammenbindet. Diese eröffnet sich demjenigen, der sich den Fotografien in ihrer Abfolge voll und ganz überlässt und mit bildhermeneutischer Anstrengung begegnet – und nicht in erster Linie Aufschlüsse über die begleitenden Texte erwartet.

Genau in diesem bildlichen Eigensinn der Fotografien von Leonore Mau treffen sie sich mit dem literarischen Projekt Hubert Fichtes. In einem langen Interview mit dem Germanisten und Schriftsteller Walter Höllerer aus dem Jahr 1982 – als Initiator des Literarischen Colloquiums Berlin war Höllerer einer der literarischen Lehrer Fichtes in den 1960er Jahren gewesen und als solcher einer der vielen Vaterfiguren, an denen er sich abgearbeitet hat – fand er eine prägnante und gültige Formulierung für sein Vorhaben. Er wolle, sagte Fichte, eine Literatur schreiben, die »empirisch genau [ist], das heißt, daß die Empirie nicht das System bestätigt, sondern daß sich ein Buch, Poesie, aus der Welt ergibt, die angeschaut wird«. (Das Interview findet sich in dem Band ›Die zweite Schuld‹ aus der ›Geschichte der Empfindlichkeit‹.) Der Satz kann exakt auch für die Fotografien von Leonore Mau gelten – allein müsste dafür das Wort »schreiben« durch »fotografieren« ersetzt werden.

Nach dem Tod Hubert Fichtes hat Leonore Mau noch viele Jahre weiter gearbeitet. Dennoch besteht der Kern ihres Werks aus den Arbeiten, die aus der gemeinsam mit Hubert Fichte betriebenen, fast 20 Jahre umfassenden Erkundung der afroamerikanischen Welt in Mittel- und Südamerika sowie an der Westküste Afrikas hervorgegangen ist. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch weiterhin Menschen im Literatur- und Verlagsbereich, in Museen und in der Wissenschaft mit ihren jeweiligen Institutionen im Rücken für dieses singuläre, in produktiver Reibung entstandene und aneinander geschärfte, jeweils eigenständige und doch zusammengehörende Werk begeistern lassen und sich dafür einsetzen werden. Nur so wird es in unserer kurzatmigen Zeit lebendig bleiben.

Hamburg - die Provence - Afrika - Südamerika: Im Zentrum von Hubert Fichtes literarischem Werk stehen das Reisen und das Entdecken fremder Orte und Kulturen. Fichtes Bücher sind keine Reisebeschreibungen, sondern poetische Versuche, die Welt unmittelbar erfahrbar zu machen.

Das Buch von Peter Braun ist die Einladung auf eine Reise durch das Werk von Hubert Fichte: Von Ort zu Ort die Etappen dieses großen Ethnopoeten kennen zu lernen, zu vertiefen und neu zu entdecken.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /