Simon Zagermann, Roland Koch, Barbara Horvath, Myriam Schröder, Nicola Mastroberardino, Michael Wächter, Pia Händler © Sandra ThenJanuar 1986, New York: Die Wolkenkratzer ragen hoch hinein in den schmutzigen Anthrazithimmel. Die Stadt versinkt im Müll und in Hoffungslosigkeit. Rattenkönige unter den Küchenspülen, nach Verwesung stinkender Dampf aus den Straßengullis, Obdachsuchende in den 1$-Peep-Shows am Times Square – eine ganze Stadt voller Verzweifelter und Gestrandeter. Die AIDS-Epidemie wütet bereits seit fünf Jahren und hat gesamte Generationen von Künstlern und Avantgardisten ausgelöscht. Über diesem ganzen Moloch schwebt Präsident Reagans breites B-Movie-Grinsen wie ein bedrohliches Konterfei der republikanischen Gegenrevolution. Den Soundtrack liefern die Dead Kennedys: »I am Emperor Ronald Reagan/ Born again with fascist cravings/ Still, you made me president«

Simon Zagermann, Roland Koch, Barbara Horvath, Myriam Schröder, Nicola Mastroberardino, Michael Wächter, Pia Händler © Sandra ThenJanuar 1986, New York: Die Wolkenkratzer ragen hoch hinein in den schmutzigen Anthrazithimmel. Die Stadt versinkt im Müll und in Hoffungslosigkeit. Rattenkönige unter den Küchenspülen, nach Verwesung stinkender Dampf aus den Straßengullis, Obdachsuchende in den 1$-Peep-Shows am Times Square – eine ganze Stadt voller Verzweifelter und Gestrandeter. Die AIDS-Epidemie wütet bereits seit fünf Jahren und hat gesamte Generationen von Künstlern und Avantgardisten ausgelöscht. Über diesem ganzen Moloch schwebt Präsident Reagans breites B-Movie-Grinsen wie ein bedrohliches Konterfei der republikanischen Gegenrevolution. Den Soundtrack liefern die Dead Kennedys: »I am Emperor Ronald Reagan/ Born again with fascist cravings/ Still, you made me president«Mörderische Zeiten sind es, in denen Tony Kushner sein epochales Dramenepos ›Engel in Amerika‹ spielen lässt. Er verwebt hierin die Einzelschicksale von Mormonen-Ehepaaren, Ex-Dragqueens, rebellischen Propheten, untoten Kommunisten und diabolischen Republikanern zu einer komplexen Handlungsdramaturgie und verweist dabei auf metaphysische wie auch soziopolitische Fragestellungen. Was bleibt uns nach dem Verschwinden Gottes aus unserer westlich-säkularisierten Welt? Woran orientieren wir uns nach der Pervertierung und Zerstörung führender Ideologien und Ismen des ›kurzen zwanzigsten Jahrhunderts‹? Und schließlich – und das im Laufe des Stücks immer drängender – was bedeutet es, um sein eigenes Leben zu kämpfen?

»Na schön, aber ich hasse Amerika, Louis. Ich hasse dieses Land. Es besteht bloß aus großen Ideen und Geschichten und sterbenden Menschen und Menschen wie dir. Der weiße Hornochse, der die Nationalhymne geschrieben hat, wusste genau, was er tat, er setzte das Wort “frei” auf eine Note, die so hoch ist, dass sie keiner erreichen kann. […]Ich lebe in Amerika, Louis, das ist schlimm genug, ich muss es nicht auch noch lieben. Das kannst du machen. Jeder muss schließlich was lieben.« (Belize)

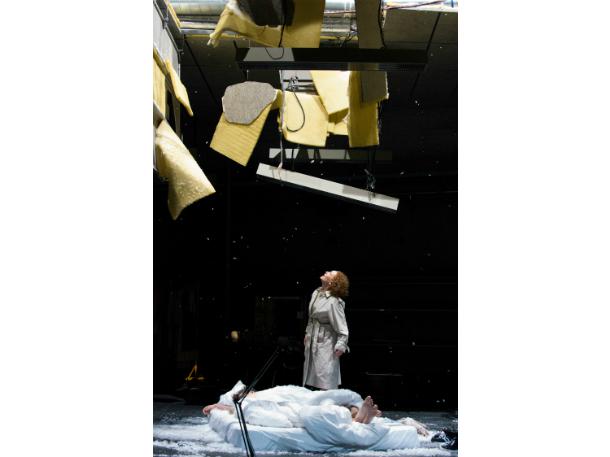

Florian Jahr, Myriam Schröder © Sandra ThenDas Gesamtwerk ›Engel‹ besteht aus zwei Teilen. Teil 1 ›Die Jahrhundertwende naht‹ wurde 1991 uraufgeführt und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Ein Jahr später folgte Teil 2 ›Perestroika‹, den Kushner bis heute immer wieder überarbeitet und aktualisiert.

Florian Jahr, Myriam Schröder © Sandra ThenDas Gesamtwerk ›Engel‹ besteht aus zwei Teilen. Teil 1 ›Die Jahrhundertwende naht‹ wurde 1991 uraufgeführt und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Ein Jahr später folgte Teil 2 ›Perestroika‹, den Kushner bis heute immer wieder überarbeitet und aktualisiert.›Engel‹ katapultierte Kushner Anfang der 1990er in das Pantheon der großen amerikanischen Dramatiker neben Arthur Miller, Thornton Wilder und Eugene O’Neill. Auch in den deutschsprachigen Theatern feierte ›Engel‹ von Zürich über Bonn bis Bremen Erfolge. Nach einer Welle von Inszenierungen in den 1990er Jahren geriet Kushners Epos bei uns allerdings seit Anfang der 2000er in Vergessenheit. Die stillen Zeiten könnten nun vorbei sein:

Zwei renommierte Theaterhäuser nehmen sich dieses Stoffs nun wieder an. Zu Beginn der Spielzeit 2015/2016 produzieren das Thalia Theater in Hamburg und das Theater Basel neue Inszenierungen von Kushners Werk.

Simon Stones furiose Inszenierung von ›Engel‹ ist die erste Schauspiel-Produktion unter der neuen Intendanz von Andreas Beck am Theater Basel. Dort traf ich mich mit der Geschäftsführenden Schauspieldramaturgin Almut Wagner, um über die die Aktualität von ›Engel in Amerika‹ im 21. Jahrhundert zu sprechen.

Zunächst einmal stellt sich die Frage nach dem WARUM. Was macht ›Engel in Amerika‹ auch heute wieder aktuell? Das Stück ist durchtränkt von einer spezifischen Geschichtlichkeit. Historische Persönlichkeiten wie der Rechtsanwalt Roy Cohn oder die Kommunistin Ethel Rosenberg sind Figuren im Stück. Die politischen und sozialen Waldbrände der Reaganomics, der Kalte Krieg mit dem Todfeind UdSSR, und der Kampf um eine neuartige Seuche AIDS sind wesentliche Triebfedern des Stücks, zu denen sich auch die Figuren in ihren Dialogen immer wieder positionieren. Sind diese Grabenkämpfe, die hier thematisiert werden, nicht längst Geschichte? Was für eine Aktualität kann man aus diesem Stück für unsere Gegenwart ziehen?

»But I believe that for theatre, as for anything in life, its hope for survival rests in its ability to take a reading of the times, and change.«

(Kushner, ›Notes on Political Theatre‹)

Pia Händler, Myriam Schröder, Michael Wächter © Sandra Then»Das Stück ist viel zeitloser, als man es zunächst annimmt. Ich glaube, dass Kushner vieles vorausgesehen hat. Er hat nicht nur über die Achtzigerjahre geschrieben. In seinem Stück hat er den Zusammenbruch des Ostens vorhergesehen. Die Zersplitterung der osteuropäischen Staaten – das hat er alles vorausgesehen und ich glaube, gerade in dem zweiten Teil ›Perestroika‹ wird dies besonders deutlich.« Almut Wagner interpretiert Kushners Diptychon als einen »luziden Abgesang auf das Ende der amerikanischen Vorrangstellung in der Welt«. Und in der Tat, die Figuren dieser ›Gay Fantasia on National Themes‹ irren durch eine Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint. Die großen Leitideen und nationalen Grundrechte der Gründerväter scheinen immer weniger wert zu sein in Zeiten des aggressiven Neoliberalismus und flexiblen Kapitalismus.

Pia Händler, Myriam Schröder, Michael Wächter © Sandra Then»Das Stück ist viel zeitloser, als man es zunächst annimmt. Ich glaube, dass Kushner vieles vorausgesehen hat. Er hat nicht nur über die Achtzigerjahre geschrieben. In seinem Stück hat er den Zusammenbruch des Ostens vorhergesehen. Die Zersplitterung der osteuropäischen Staaten – das hat er alles vorausgesehen und ich glaube, gerade in dem zweiten Teil ›Perestroika‹ wird dies besonders deutlich.« Almut Wagner interpretiert Kushners Diptychon als einen »luziden Abgesang auf das Ende der amerikanischen Vorrangstellung in der Welt«. Und in der Tat, die Figuren dieser ›Gay Fantasia on National Themes‹ irren durch eine Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint. Die großen Leitideen und nationalen Grundrechte der Gründerväter scheinen immer weniger wert zu sein in Zeiten des aggressiven Neoliberalismus und flexiblen Kapitalismus.Der Soziologe Zygmunt Bauman prägte Anfang 2000 den Begriff der ›liquid modernity‹: die sozialen Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft werden brüchig. Nationale Grenzen verschieben sich und werden ›flüssig‹. Ein Zustand, der uns gerade in unserer Gegenwart der großen Völkerwanderungen und Flüchtlingsbewegungen immer wieder bewusst gemacht wird.

»Das ist bloß Liberalismus, aber die übelste Sorte von Liberalismus, im Ernst, bürgerliche Toleranz, und ich bin davon überzeugt, dass AIDS uns die Grenzen dieser Toleranz aufzeigt, dass es nicht ausreicht, toleriert zu werden, denn wenn die Kacke eines Tages am Dampfen ist, dann wirst du sehen, was diese Toleranz wert ist. Nichts. Und unter der ganzen Toleranz steckt heftiger, leidenschaftlicher Hass.« (Louis)

Der australische Erfolgsregisseur Simon Stone und Almut Wagner lesen das Stück weniger als ein historisches AIDS-Drama im New York der 1980er, sondern vielmehr als ein Reflektionsinstrument der heutigen Zeit und des gegenwärtigen soziokulturellen und politischen Wandels. »Im Grunde wiederholt sich die Geschichte – nur noch schlimmer. Wir werden immer intensiver durchnummeriert. Wir sind nur noch die Zahl einer Gleichung – noch viel mehr als damals in der Reagan-Ära – weil die Wirtschaft und die globalen Konzerne noch stärker Einfluss auf unser Leben nehmen.«

Eine Entsprechung im Stück sieht Almut Wagner in der Verortung der Figuren in den großen kapitalistischen Machtstrukturen: »Das Individuum als Teil eines großen Systems, das von Konzernen gelenkt wird – das war damals der Ausgangspunkt für Kushner und ist heute die Realität.« Kushner hebt die Ungehörten der republikanischen Konterrevolution der 1980er in den Vordergrund. Es sind von der Gesellschaft stigmatisierte Homosexuelle, drogensüchtige Ehefrauen und desillusionierte Linke.

Allerdings zeigt Kushner durch seine Figuren auch das Potential eines revolutionären Wandels, der durch jeden Einzelnen innerhalb der Gesellschaft forciert werden kann. Kushner belehrt uns »nicht einfach der (Staats-) Macht hinterherzulaufen. Er feiert gerade die Figuren, die sich zu ihrem Individualismus bekennen. Sie sind damit eigentlich die freiesten Menschen. Die Außenseiter bilden den Kern einer möglichen utopischen Gesellschaft.« Kushners Figuren entreißen sich der eigenen Isolation durch eine neu aufkeimende Solidarität. Am Ende des Stücks hat sich eine kleine Gemeinschaft gebildet, die dem Fortschritt positiv entgegensieht und den Kern einer neuen, progressiven Gesellschaft bildet. Kushner plädiert für einen kollektiven Fortschrittsgedanken und bleibt nicht der resignierten Stagnation verhaftet. Momente der Hoffnung keimen im Moment des größten Leids auf – so die ermutigende Botschaft des Stücks.

» […] dieses Suchen nach einer spirituellen Vergangenheit in einem Land, wo es keine eingeborene Spiritualität gibt – nur die Indianer, ich meine natürlich, die Uramerikaner, und die haben wir ausgerottet, also gibt es heute keine Götter mehr, keine Geister, nichts Spirituelles mehr in Amerika, es gibt keine Engel in Amerika, keine spirituelle Vergangenheit […]« (Louis)

Florian Jahr, Nicola Mastroberardino © Sandra Then›Engel‹ beleuchtet eine Vielzahl an Themen: die eigene Sexualität, Krankheit als Metapher der sozialen Ächtung, sozialistische Gesellschaftsutopien etc. im Angesicht der bevorstehenden Jahrtausendwende. »Der Untertitel ›Die Jahrhundertwende naht‹ drückt alles aus und muss ernst genommen werden. Es ist sozusagen ein Rekapitulieren, was bisher war, und es ist die große Frage ›In was gehen wir jetzt eigentlich?‹. Die Leute hatten damals ja auch Angst vorm neuen Jahrtausend oder waren zumindest skeptisch.« Diese Frage durchzieht das gesamte Stück und wird eingebettet in Walter Benjamins Konzept über die Ruinen der Geschichte und den Preis des Fortschritts. Ebenso wie der Benjaminsche ›Engel der Geschichte‹ werden die Engelsboten bei Kushner vom Sturm des Fortschritts fortgetragen.

Florian Jahr, Nicola Mastroberardino © Sandra Then›Engel‹ beleuchtet eine Vielzahl an Themen: die eigene Sexualität, Krankheit als Metapher der sozialen Ächtung, sozialistische Gesellschaftsutopien etc. im Angesicht der bevorstehenden Jahrtausendwende. »Der Untertitel ›Die Jahrhundertwende naht‹ drückt alles aus und muss ernst genommen werden. Es ist sozusagen ein Rekapitulieren, was bisher war, und es ist die große Frage ›In was gehen wir jetzt eigentlich?‹. Die Leute hatten damals ja auch Angst vorm neuen Jahrtausend oder waren zumindest skeptisch.« Diese Frage durchzieht das gesamte Stück und wird eingebettet in Walter Benjamins Konzept über die Ruinen der Geschichte und den Preis des Fortschritts. Ebenso wie der Benjaminsche ›Engel der Geschichte‹ werden die Engelsboten bei Kushner vom Sturm des Fortschritts fortgetragen.Wenn die weltlichen Institutionen nicht mehr greifen, scheint die Flucht in die spirituell-geistliche Epistemologie der einzige Ausweg. Kushners ›Engel‹ lässt sich auch als ein theologisches Gedankenspiel lesen. Gott ist aus dem Himmel geflüchtet, enttäuscht von den Engelsscharen, die in Stagnation verfallen sind. Die Engel – nun auf sich allein gestellt – organisieren einen kontinentalen Herrscherrat, um den göttlichen Status Quo wiederherzustellen. Jedoch, »The world spins forward – das ist das Credo von Kushner. Es geht immer weiter und dafür muss man sich natürlich auch bewusst werden, was bereits geschehen ist.« Der Lauf der Geschichte zwingt die Menschen zur Metamorphose. Am Ende richtet eine Hauptfigur – Prior Walter, der von dem Engel zum Propheten auserkoren wurde – ein flammendes Plädoyer für den Fortschritt der Menschheit an den Herrscherrat. Die Ruinen der Vergangenheit hinter sich lassend, sollen die Menschen als gestaltende Subjekte die Zukunft im humanistischen Sinne prägen.

»Die Welt dreht sich nur vorwärts. Wir werden unsere Bürgerrechte behalten. Es ist Zeit. Macht's gut. Ihr seid wunderbar, jeder einzelne von euch. Und ich segne euch: Mehr Leben. Das Große Werk beginnt.« (Prior)

Tony Kushner teilt Bertolt Brechts Überzeugung, dass die Theaterbühne die Gesellschaft zum progressiven Wandel anstiften kann. ›Engel in Amerika‹ thematisiert die Ausweglosigkeit und das Potential des großen Sturms des Fortschritts, der uns alle mit sich reißt. Kushner, der sich selbst als ein »homosexueller, jüdischer, sozialistischer Schriftsteller« bezeichnet, umgeht den flachen Kulturpessimismus, welchen die postmodernen Theorien mit sich zogen. Die Figuren suchen verzweifelt nach Halt und Identität in einer Gesellschaft, in der sich jegliche Orientierungspunkte permanent zu verflüssigen scheinen. Am Ende können sie dieser Rastlosigkeit entfliehen. Den Figuren widerfährt Geschichte. Sie werden alle Teil von etwas Größerem – einer zweiten Perestroika – einem radikalen ›Umbau‹ des eigenen Lebens. Das erfahrene Leid zwingt sie zu einer kathartischen Reinigung. Die Beherrschten werden zu Hoffnungsträgern von uns allen.

Michael Wächter, Roland Koch © Sandra ThenDie soziopolitischen Tendenzen der 1980er Jahre, die Kushner in sein Dramendiptychon einfließen ließ, haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Der amerikanische Neoliberalismus – ein Bastard des ursprünglichen neoliberalen Utopiegedankens – hat sich, so die Lesart von Almut Wagner und Simon Stone, noch tiefer in unser aller Lebenswelt eingegraben. Kushner ist kein Schlegelscher ›rückwärtsgewandter Prophet‹. Er nimmt die Geschichte einer der größten Weltnationen zum Anlass, das Bild einer Gesellschaft zu zeichnen, das den Kapitalismus zur neuen Leitreligion ernannt hat. Kushner formuliert in seinem Stück ein flammendes Plädoyer für mehr Toleranz in unserer heutigen Welt. Seine Forderung erscheint in Anbetracht des abermaligen Erstarkens von rechtem Gedankengut in Europa erschreckend heutig.

Michael Wächter, Roland Koch © Sandra ThenDie soziopolitischen Tendenzen der 1980er Jahre, die Kushner in sein Dramendiptychon einfließen ließ, haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Der amerikanische Neoliberalismus – ein Bastard des ursprünglichen neoliberalen Utopiegedankens – hat sich, so die Lesart von Almut Wagner und Simon Stone, noch tiefer in unser aller Lebenswelt eingegraben. Kushner ist kein Schlegelscher ›rückwärtsgewandter Prophet‹. Er nimmt die Geschichte einer der größten Weltnationen zum Anlass, das Bild einer Gesellschaft zu zeichnen, das den Kapitalismus zur neuen Leitreligion ernannt hat. Kushner formuliert in seinem Stück ein flammendes Plädoyer für mehr Toleranz in unserer heutigen Welt. Seine Forderung erscheint in Anbetracht des abermaligen Erstarkens von rechtem Gedankengut in Europa erschreckend heutig.›Engel in Amerika‹, zu sehen am Theater Basel.

Übersetzung: Frank Heibert

Inszenierung: Simon Stone

Bühne: Ralph Myers

Kostüme: Mel Page

Musik/ Sounddesign: Stefan Gregory

Licht: Cornelius Hunziker

Dramaturgie: Almut Wagner

Mit: Roland Koch, Michael Wächter, Pia Händler, Florian Jahr, Nicola Mastroberardino, Barbara Horvath, Simon Zagermann, Myriam Schröder

Weitere Aufführungstermine finden Sie hier

Mike Bartlett ›Erdbeben in London‹, Nuran David Calis ›Zoff in Chioggia‹ nach Goldoni, Beate Faßnacht ›Zimmer Frauen‹, Lukas Hammerstein ›Damals wurde es irgendwie heller‹, Lothar Kittstein ›Die Bürgschaft‹, Tony Kushner ›Ratgeber für den intellektuellen Homosexuellen...‹, Gerhard Meister ›In meinem Hals steckt eine Weltkugel‹, Falk Richter ›My Secret Garden‹, Kathrin Röggla ›Kinderkriegen‹, Sarah Ruhl ›Nebenan oder The Vibrator Play‹, Paul Wiersbinski ›Autofahrt ins All‹.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /