1982 lernte ich in Israel die amerikanische Psychologin Fella Friede kennen, die zeitweise in Jerusalem lebte. Ich machte einige Sitzungen bei ihr und sprach über verschiedene Probleme, die mich schon mein ganzes Leben und besonders zu dieser Zeit beschäftigten. Seit ein paar Jahren war ich von meiner zweiten Frau Janet geschieden. Ich war einsam und nicht besonders glücklich. Mit der Filmarbeit lief es schlecht. Ich wollte weg und für eine Weile nach New York gehen, aber selbst dazu konnte ich mich nicht durchringen.

Eines Morgens, als ich auf der Couch lag und versuchte, frei zu assoziieren, hörte ich, wie sie hinter mir die Zeitung umblätterte. Das Rascheln brachte mich auf die Palme. Ich wollte mich beschweren, aber sie kam mir zuvor. Sie sagte: »Hanna Schygulla ist in Israel, wussten Sie das?«

»Nein.«

»Es steht in der Jerusalem Post. Sie ist nur einen Tag da.«

»Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Zeitung und Ihr Strickzeug beiseitezulegen und sich auf das zu konzentrieren, was ich sage?« Mein Ton war bestimmt unfreundlich. »Warum lenken Sie mich ab, während ich versuche, frei über meine Kindheit zu assoziieren?«

»Ich dachte, das sollten Sie wissen«, meinte Fella. Sie war Anfang sechzig, eine freundliche Dame, die in Polen geboren wurde, aber als junges Mädchen nach New York auswanderte. Fella war keine konventionelle Analytikerin. Sie war halb Analytikerin und halb besorgte Mutter.

»Warum? Warum sollte ich das wissen?«, fragte ich gereizt.

»Weil Sie ein Regisseur sind und die Schygulla eine berühmte Schauspielerin.«

»Bitte, machen Sie mir keinen Stress. Ich möchte einfach fortfahren mit dem, was ich gerade gesagt habe.«

»Wie Sie wünschen. Aber sie reist heute Abend wieder ab.«

Kurz darauf stand ich verärgert auf und ging. Die Sitzung hatte ohnehin zu nichts geführt. Ich kaufte mir die Jerusalem Post. Hanna Schygulla war natürlich ein bekannter Name. Sie hatte in vielen Filmen von Rainer Werner Fassbinder die Hauptrolle gespielt. Ich hatte einige davon in New York gesehen und sehr interessant gefunden. Damals galt sie als eine der größten europäischen Schauspielerinnen.

In der Zeitung stand, sie sei am Abend zuvor aus Paris angekommen, um sich mit Rachel Dayan, Moshe Dayans zweiter Frau, zu treffen. Offenbar gab es Pläne, die mehrere Jahrzehnte umspannende Liebesgeschichte zwischen Dayan und Rachel zu verfilmen. Schygulla sollte die Rolle der Rachel spielen.

Am Abend würde sie wieder abfliegen.

Jetzt war es Mittag. Ich war alles andere als glücklich darüber, von Hanna Schygullas Besuch erfahren zu haben. Jetzt war ich gezwungen, aktiv zu werden. Fella hatte natürlich recht gehabt. Sie war eine berühmte Schauspielerin und ich ein Regisseur. Nirgendwo konnte ich leichter ihre Bekanntschaft machen als in Israel.

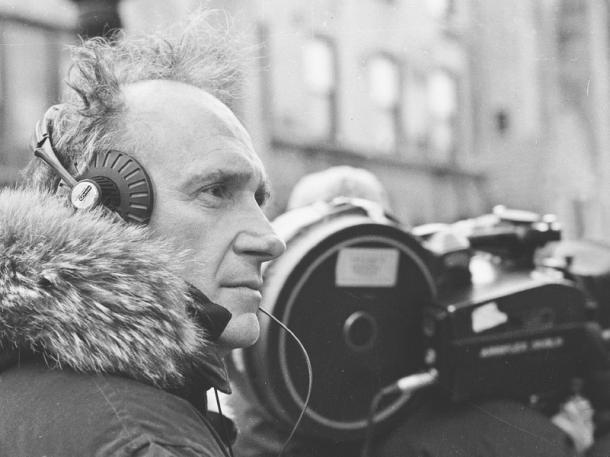

Amos Kollek bei der Arbeit © Osnat Shalev

Amos Kollek bei der Arbeit © Osnat ShalevVon meiner Wohnung aus rief ich Shish Koller an, ihren PR-Agenten in Israel. Ich kannte ihn schon länger.

»Shish«, sagte ich. »Ich muss Hanna Schygulla treffen. Wie kann ich das anstellen?«

»Das geht nicht«, sagte er. »Sie verlässt das Land in ein paar Stunden.« Pause. »Es sei denn, du springst ins Auto und fährst zum Restaurant ›HaDayag‹ in Jaffa, wo sie gerade mit Rachel Dayan zu Mittag isst.«

Ich verlor keine Zeit und fuhr in halsbrecherischem Tempo nach Jaffa, den arabischen Vorort von Tel Aviv. Ich setzte darauf, dass das Restaurant am Strand lag, weil das arabische Wort »hadayag« »Fischer« bedeutet. Langsam in südlicher Richtung fahrend schaute ich nach links und rechts. Wie in einem Traum erblickte ich auf einmal zwei elegante blonde Damen auf der Terrasse eines Lokals. Ich parkte im Halteverbot auf dem Gehweg und steuerte schnurstracks auf Rachel Dayan und Hanna Schygulla zu. Rachel Dayan kannte ich nicht, wir waren uns nie begegnet. Aber ich ging davon aus, dass sie das nicht so genau wissen würde. Also trat ich an ihren Tisch und sagte freundlich: »Hallo, Rachel, wie schön, Sie zu treffen. Ich bin Amos Kollek. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Ich wollte Sie nur kurz begrüßen. « Rachel Dayan spielte mit. Sie entgegnete: »Hallo, Amos, darf ich vorstellen: Hanna Schygulla – Amos Kollek. Nehmen Sie doch einen Stuhl und setzen Sie sich zu uns.«

Ich schüttelte Hanna Schygulla die Hand und setzte mich dazu. Sie waren mit dem Essen so gut wie fertig. Ich bekam den Rest von Hannas Seezunge. Die beiden Damen tranken ihren Kaffee. Dann stieß Shish Koller dazu. Er sagte, sie müssten gleich aufbrechen, weil Hanna Schygulla sich vor ihrer Abreise noch Jerusalem anschauen wolle, und er müsse noch einen Wagen und einen Fahrer für sie organisieren.

»Also, ich fahre auch nach Jerusalem«, erklärte ich.

Shish war begeistert. Er habe den idealen Reiseführer für sie gefunden, den Sohn des Bürgermeisters, erklärte er ihr.

Hanna setzte sich auf den Beifahrersitz meines Wagens, und wir machten uns auf den Weg nach Jerusalem. Unterwegs plauderten wir, vor allem über Filme. Ich sagte ihr, dass ich Filmregisseur sei. Damals hatte ich erst bei einem einzigen Spielfilm Regie geführt, Goodbye New York, der noch gar nicht herausgekommen war.

An meiner Wohnung hielten wir kurz an, weil Hanna bequeme Schuhe anziehen wollte, die sie in ihrer Handtasche verstaut hatte. Dann führte ich sie in der Stadt herum, hauptsächlich zu den heiligen Stätten in der Altstadt. Wir verstanden uns gut. Ein paar Stunden später rief ich ihr ein Taxi zum Flughafen.

Als sie weg war, entdeckte ich im Auto, am Boden vor dem Beifahrersitz, ein Paar hochhackige Schuhe. Ich nahm sie mit in die Wohnung. Eine halbe Stunde später rief mich Shish Koller vom Flughafen aus an und sagte, Hanna vermisse ihre Schuhe, sie müsse sie in meiner Wohnung vergessen haben. »Da kann ich dir leider nicht helfen«, sagte ich. »Ich habe keine hochhackigen Schuhe in meiner Wohnung gefunden.« Ich lüge nur sehr selten, und faktisch war es ja auch keine Lüge – die Schuhe waren tatsächlich nicht in meiner Wohnung gewesen. Ich wollte die schwarz-beigefarbenen Pumps unbedingt als Andenken behalten.

Als ich ein paar Jahre danach meinen zweiten Spielfilm Forever, Lulu drehte, schwebte mir Hanna Schygulla für die Hauptrolle vor. Hanna las das Drehbuch und sagte sofort zu. Unsere Begegnung in Israel hatte sich also ausgezahlt. Ich traf sie in New York. Nach einigen Wochen erzählte ich ihr beiläufig, dass ich zwei Jahre zuvor ihre Schuhe als Souvenir behalten hatte. Sie war überrascht.

»Ich kann sie Ihnen zurückgeben«, sagte ich. »Allerdings nur ungern.«

Hanna starrte mich einen Moment sprachlos an, dann lächelte sie, winkte ab und sagte: »Nein, Sie können sie behalten.«

(Auszug aus: Amos Kollek, »Parallele Leben«, S. Fischer 2014, S. 202-204.)

Hanna Schygulla und Debbie Harry in »Forever, Lulu« (1987)

Teil 2 – Berlin 2014

Während einer Reise nach New York im Jahr 2012, bei der ich hoffte, ein neues Filmprojekt umzusetzen, hatte ich eine unerwartete Idee: Ich beschloss, eine »selektive Autobiographie« zu schreiben, mit Fokus auf das Leben meiner Mutter. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren tot und meine Mutter kämpfte im hohen Alter von 94 Jahren um jeden weiteren Tag. Ich war ihr immer sehr nahe gewesen. Doch während mein Vater eine Berühmtheit war, glamourös und weltweit bekannt, wussten nur wenige – gerade einmal ein paar Freunde und Verwandte –, dass Tamar überhaupt existierte. Sie war niemand, der das Rampenlicht suchte und war doch auf ihre ganz eigene Art keine weniger großartige Person als mein Vater – womöglich war sie sogar etwas großartiger als er. Tamar war eine bescheidene Frau, die Hunderten von Menschen unterstützte, ohne jemals dafür Belohnung oder Anerkennung zu erhalten. Sie liebte es einfach, zu helfen.

Ich sandte Teile meiner Aufzeichnungen an die Verlegerin Monika Schoeller, die seit langem eine Freundin meiner Eltern war und von der ich wusste, dass sie insbesondere Tamar sehr ins Herz geschlossen hatte. Der Fischer Verlag verlangte nach und nach weitere Teile von mir und beschloss, das Buchs, das ich »Parallele Leben« taufte, zu veröffentlichen. Zu dieser Zeit war Tamar kaum mehr bei Bewusstsein und es war mir unmöglich geworden, mit ihr zu kommunizieren. Sie saß bloß in ihrem Stuhl oder lag in ihrem Bett – die Augen geschlossen – und sprach kein Wort mehr. Kurze Zeit später starb sie.

Das Buch erschien im April diesen Jahres und ich kam auf Einladung des Verlags zu einer kleinen Lesereise nach Deutschland. Es war eine reine Freude. Meine Gastgeber in Berlin und Heidelberg waren grandios und sehr großzügig, auch das darf ich an dieser Stelle kurz erwähnen.

Am Vierten und letzten Tag meines Trips hatte die berühmte Produzentin Regina Ziegler eine Vorführung von zwei meiner Filme organisiert: »Angela«, einen Kurzfilm, den ich für ihre Reihe Erotic Tales gedreht hatte und »Fast Food, Fast Women«, einen Spielfilm, der im Jahr 2000 auf der Shortlist für die Goldene Palme in Cannes stand.

Wenige Stunden bevor es losging verriet mir jemand, dass Hanna Schygulla zur Vorführung auftauchen wolle. Das brachte mich völlig aus der Fassung. Ich wusste, dass Hanna in Paris und nicht in Berlin lebte. Und außerdem war »Forever, Lulu«, der Film, den wir zusammen gemacht hatten, kein besonderer Erfolg gewesen...

Ich betrat das Kino ein paar Minuten vor dem ersten Film und sah zu meiner großen Überraschung, wie Hanna höchstpersönlich in den Saal trat und sich auf einen Platz in einer der vorderen Reihen setzte. Wir hatten uns seit Jahrzehnten nicht gesehen. Ich ging mit klopfendem Herzen zu ihr rüber uns sagte kurz Hallo. In dem Moment begann der erste Film und ich huschte schnell zu meinem Platz zurück. Nach dem Ende des ersten Films drehte ich mich zu Hanna um und stellte mit Erstaunen fest, dass sie tatsächlich sitzen blieb und auf den zweiten Film wartete. Ich fühlte mich außerordentlich geschmeichelt; Hanna ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen.

Nach der Vorführung gab es noch ein kleines Gespräch, wie man das eben so macht, wenn der Regisseur anwesend ist. Die Zuschauer stellten Fragen und ich versuchte diese so gut es ging zu beantworten. Hanna lächelte mir von ihrem Platz aus zu. Am Schluss sagte ich: »Anymore Questions?«, wie man das eben so macht, wenn eigentlich alles gesagt ist, und da rief Hanna durchs ganze Kino: »YES! Why don’t you give me a part in a movie?!«. Muss ich noch etwas dazu sagen?

Sie blieb, und wir beschlossen spontan, noch etwas essen zu gehen – nur wir zwei. Ein wirklich emotionaler Moment für mich, hatte ich doch jahrelang gedacht, Hanna würde es mir übelnehmen, dass »Forever, Lulu« damals so ein Flop war. Und hier war sie – so warmherzig und freundlich wie sie nur sein konnte. Wir tranken ein paar Gläser Wein, schauten im Lauf des Abends noch in zwei weiteren Bars vorbei und erzählten uns Geschichten und Anekdoten, bis wir uns in der Nähe meines Hotels herzlich auf Wiedersehen sagten und uns gegenseitig das Versprechen abnahmen, in Kontakt zu bleiben.

Ich habe ihr noch immer nicht ihre Schuhe zurückgegeben; sie haben einen Ehrenplatz in unserem Apartment in Jerusalem – ein sentimentales Andenken.

Das beeindruckende, unterhaltsame Leben eines polyglotten Intellektuellen zwischen Jerusalem und New York.

In seiner Autobiographie verarbeitet der international anerkannte Filmemacher und Autor Amos Kollek seine persönliche Lebensgeschichte und seinen kreativen Werdegang zu einem Stück israelischer Zeitgeschichte.

Die bestimmenden Pole seines Lebens waren seine Eltern: seine starke Mutter Tamar, für die das Leben im Kibbuz stets das Ideal war, und sein charismatischer, lebensfroher Vater Teddy, der als Bürgermeister von Jerusalem zur internationalen Berühmtheit wurde. Amos Kollek setzt immer wieder seinen Werdegang in Beziehung zum Leben seiner Eltern. Er erzählt ungewöhnlich offen von seinen prägenden Erfahrungen als Sohn, Schriftsteller, Ehemann und Künstler.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /