© Christiane Rösinger

© Christiane Rösinger © Christiane Rösinger

© Christiane Rösinger © Christiane Rösinger

© Christiane Rösinger © Christiane Rösinger

© Christiane Rösinger © Christiane Rösinger

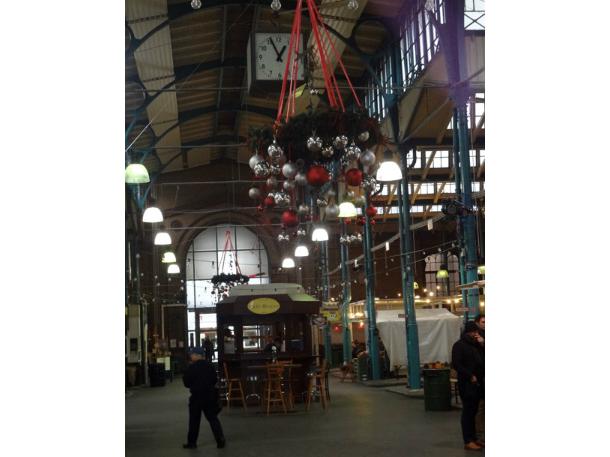

© Christiane Rösinger © Christiane RösingerDa unser liebes Berlin aus historischen Gründen zwei Zentren, nämlich Ost und West hat, häufen sich in diesen Zentren die Weihnachtsmärkte, Riesenräder und Schlittschuhbahnen. Es gibt den »Nostalgiemarkt« Unter den Linden, den für Besserverdienende am Gendarmenmarkt, den atmosphärisch dörflichen mit Schaf und Esel im Böhmischen Dorf, Weihnachtsmärkte vor dem Schloss Charlottenburg, dem Roten Rathaus, der Zitadelle Spandau, dem Sony Center. Am Alexanderplatz gibt es gleich zwei Weihnachtsmärkte. Einen Oktoberfest-inspirierten Weihnachtsrummel mit dem »Höllenblitz« und das weltweit höchste Flugkarussell, das seine Besucher in 45 Metern Höhe, mit frei hängenden Füßen, kopfüber um 360 Grad dreht, weshalb es auch liebevoll »Kotzrad« genannt wird. Und einen zweiten, auf dem sich traurige Holzbuden und eine verwaiste Tiroler-Hütte um eine Weihnachtspyramide quetschen.

© Christiane RösingerDa unser liebes Berlin aus historischen Gründen zwei Zentren, nämlich Ost und West hat, häufen sich in diesen Zentren die Weihnachtsmärkte, Riesenräder und Schlittschuhbahnen. Es gibt den »Nostalgiemarkt« Unter den Linden, den für Besserverdienende am Gendarmenmarkt, den atmosphärisch dörflichen mit Schaf und Esel im Böhmischen Dorf, Weihnachtsmärkte vor dem Schloss Charlottenburg, dem Roten Rathaus, der Zitadelle Spandau, dem Sony Center. Am Alexanderplatz gibt es gleich zwei Weihnachtsmärkte. Einen Oktoberfest-inspirierten Weihnachtsrummel mit dem »Höllenblitz« und das weltweit höchste Flugkarussell, das seine Besucher in 45 Metern Höhe, mit frei hängenden Füßen, kopfüber um 360 Grad dreht, weshalb es auch liebevoll »Kotzrad« genannt wird. Und einen zweiten, auf dem sich traurige Holzbuden und eine verwaiste Tiroler-Hütte um eine Weihnachtspyramide quetschen.Weihnachtsmärkte gibt es aber auch in fast jeder Haupt-Einkaufsstraße der zwölf Berliner Bezirke. Außerdem lädt der finnische Weihnachtsmarkt zu Glögg und Lachssuppe, der schwedische zu Elchwürsten, der dänische Julebasar zum Weihnachtsbier Julebryg. Beim Umwelt-Weihnachtsmarkt in Mitte kann man bewusst kaufen und dann auch bewusst schenken. Und natürlich muss es in der hundefreundlichsten Stadt Deutschlands auch einen Hunde-Weihnachtsmarkt geben. Der bietet nahe eines Forsthauses im Grunewald alles für des Menschen treuesten Begleiter, vom Diät-Weihnachtskeks bis zur pietätvollen Tierbestattung.

© Berliner Hundeweihnachtsmarkt

© Berliner HundeweihnachtsmarktIn den sogenannten Szene-Bezirken Friedrichshain und Neukölln hatte man bis vor ein paar Jahren noch Ruhe vor der Weihnachtsmarktplage. Nun hat sich aber leider eine neue Unart entwickelt: der »unkonventionelle« oder »Design«-Weihnachtsmarkt. Als Gegenentwürfe zum bürgerlichen verkitscht-kommerziellen Weihnachtsmarkt lassen sie ihre Anti-Haltung gerne schon in betont unchristlichen Namen anklingen und nennen sich »Trendmafia«, »Schweinachtsmarkt«, »Wicked Christmas« oder »Holy Shit Shopping«. Dieses Jahr neu hinzu kamen der »Voodoo-Market«, das »Weihnachtsrodeo«, der »Nowkoelln-Flowmarkt« und ein veganer Weihnachtmarkt, die »Green Market Winter Edition«.

Auf diesen als »wilde Mischung« angepriesenen Märkten kann man dann Jahr für Jahr die gleichen genormten hochpreisigen Produkte erstehen: die ewigen Taschen aus Lkw-Plane, die Fernsehturm-Kerzen und Vesperbrettchen im DDR-Design. Und natürlich Babysachen: Lätzchen, Strümpfchen, Käppchen in rosa, himmelblau und zartem Hellgrün soweit das Auge blickt. Den Großteil machen aber Angebote für kindische Erwachsene aus: flache, zwinkernde Comicfigurenpuppen, blöde Häschen mit umgeknippten Öhrchen, ganz liebe Monster und Mäuschen mit Kreuzstich-Gesichtern.

Soziologisch betrachtet könnte man daraus schließen, dass der Trend zum Niedlichen fließend vom Kita-Alter zur Jugendkultur zu den Elternszenen aus Mitte und Prenzlauer Berg übergeht. Und so strömen die jungen und gar nicht mehr so jungen trendy Leute aus allen Richtungen zu diesen Trendmärkten und schieben sich begeistert durch die vollen Gänge.

Warum? Um die sinnlosesten Produkte, die man sich ausdenken kann, zu bestaunen. Da gibt es rätselhafte Möbel- und Wohnaccessoires aus recycelten Fenster- und Türrahmen, Smartphonetäschchen mit Street-Art-Motiven, upcycling-Schmuck aus gefundenen Glasscherben (mit Angaben zum Fundort). Und für die amerikanische Bevölkerung wird »Awesome ladystuff made in Berlin with heart and hand« angeboten. Wohin das Auge blickt Hunderte niedlich drappierte Taschen, Täschchen, Topflappen, Kissen, selbst gestrickte Spülbürstenaufhänger, selbst bedruckte Wäscheklammer-Aufbewahrungstäschchen, Wäschebeutelchen mit Applikationen, bestickte Schürzen. Berlin – ein Puppenheim!

Der sensible Mensch wird aggressiv in diesem rosa-hellblauen Häschenparadies und schleicht sich, den inneren Drang, schreiend um sich zu treten nur mühsam unterdrückend, zum Ausgang. Da steht er dann visuell überzuckert und innerlich angeekelt auf der zugigen Straße und verzweifelt.

Aber zum Glück ist in Berlin ein Gegengift nie weit! Am Alexanderplatz, eingeklemmt zwischen Kaufhäusern, Elektronikmärkten und der Straßenbahnlinie, liegt das Jahr über einer der unwirtlichsten Plätze Berlins – und ab Ende November der trashigste Weihnachtsmarkt der Stadt. Nach all der Fair-Trade-Vegan-Püppchen-Überzuckerung kann das so gut tun: muffige Menschen, schlechter Glühwein, »Kling, Glöckchen, klingelingeling« als Kirmestechno, beheizbare Hausschuhe, stinkende Chinapfannen, originelle Stände wie »Dein Name auf einem Reiskorn« und »Dein Bild vom Berliner Weihnachtsmarkt«.

© Christiane Rösinger

© Christiane RösingerUnd wenn in diesen trüben Berliner Tagen die Autofahrerin mal wieder auf der Jannowitzbrücke im Stau steht – und der Blick auf die sonst so wüste leere Fläche vor dem Kaufhaus Alexa fällt, die nun schon aus weiter Ferne herüber glitzert, weil die über 300 000 bunten Glühlämpchen des weltweit höchsten mobilen Riesenrads so heimelig blinken –, dann kommt auch in Berlin ein kleines Vorweihnachtsgefühl auf.

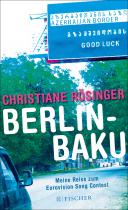

Christiane Rösinger, Liedermacherin und kritische Anhängerin des Eurovision Song Contest, fährt im Mai 2012 von Berlin nach Baku. Ohne Orientierungssinn und geographische Kenntnisse, aber mit einer seelenstarken Mitmusikerin und einem auf dem Gebrauchtwagenmarkt eilig erworbenen Fahrzeug. Sie begegnet bulgarischen Männern, die ihr Leben lang auf Ziegen starren, harrt aus im »einsamsten Frühstückssaal der Welt« und überschreitet in der Türkei die Cappuccinogrenze. Sie lernt, professionelle Auslandsdeutsche von Deutschen im Ausland zu unterscheiden, wird in Tiflis zum Bestandteil der Deutschen Woche und tritt endlich, nach 4800 staubigen Kilometern, auch in Aserbaidschan auf – weit weg vom offiziellen Sponsorenspektakel.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /