So mit der Insel, die Wolfgang Hilbig als ein Omega beschreibt. Nach dem Prinzip: Was man sich nicht vorstellen kann, kann man nicht übersetzen, suchte ich sie auf der Karte. Aber das, was die Karte zeigt, ist in meinen Augen kein Omega.

Das Bild stimmt nicht. Aber: Das Wort ist eindeutig. Und auch in meiner Sprache heißt das Omega Omega. Was man sich nicht vorstellen kann, erledigen doch die Worte.

© Isabel Fargo Cole… so führte mein Weg mich auch nachts zu einer kleinen Halbinsel, die in Form eines Omega in einen abgelegenen Waldsee hineinragte … (»Kommen«)

© Isabel Fargo Cole… so führte mein Weg mich auch nachts zu einer kleinen Halbinsel, die in Form eines Omega in einen abgelegenen Waldsee hineinragte … (»Kommen«)Man muss sich den Autor vorstellen können. Als er noch lebte, sprach ich ihn manchmal nach Lesungen an: Ich hätte leider noch keinen Verlag für die Übersetzung gefunden. Hätte ich ihm das mitteilen müssen? Es schien ihn keineswegs zu enttäuschen, ja kaum einmal zu betreffen: Er lächelte gutonkelhaft, warm und müd. Ein Mensch in schwerer Depression strahlt manchmal solche Wärme aus: gibt sie ab, lässt sie los. Sie entschwindet ihm; nur wir haben etwas von ihr. Hilbig bemühte sich sichtbar, gegenwärtig zu sein. Und blieb doch unnahbar.

Fünf Jahre nach seinem Tod – der Verlag war gefunden und ich begann im Ernst mit der Übersetzung – lernte ich alte Freunde von ihm kennen. Sie schickten mir Bilder, Karten, halfen gern mit meinen Fragen zum Text. Es war sogar leichter, so zu fragen, in der Abwesenheit des Autors, obwohl – oder weil – niemand behaupten konnte, die Antworten endgültig zu wissen. Das Unbehagen fiel weg, weil die Fragen nicht mehr in den Autor dringen konnten, sie halfen nur, sich ihn flüchtig zu vergegenwärtigen. Ihn, den, so fiel immer wieder der Satz, niemand wirklich kannte, selbst die ältesten Freunde aus Meuselwitz. Das machte mich betroffen: dass meine Ahnung der Unnahbarkeit nicht getäuscht haben sollte.

© Jürgen BauerMeuselwitz dagegen ist nicht weit – einer der Meuselwitzer, nun in Leipzig, schlug vor, mit mir einen Ausflug dorthin zu machen. Selbst bin ich nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht, weil ich Meuselwitz scheinbar schon kenne, nicht nur aus Hilbigs Texten, solche Orte kenne ich von unzähligen Ausflügen: Dörfer und Kleinstädte, halbwüst im Abseits der Neuen Bundesländer (die, so genannt, den Zeitbegriff in Frage stellen, weil dieses Neue so alt, müd, morsch ist). Hier besteht fort, was ich nicht kenne, aber erkenne: die Ostzeit. Der nichtübersetzbare Begriff mit seiner sogenannten Ort-Zeit. Ein Chronotop, nicht übertragbar, nur betretbar.

© Jürgen BauerMeuselwitz dagegen ist nicht weit – einer der Meuselwitzer, nun in Leipzig, schlug vor, mit mir einen Ausflug dorthin zu machen. Selbst bin ich nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht, weil ich Meuselwitz scheinbar schon kenne, nicht nur aus Hilbigs Texten, solche Orte kenne ich von unzähligen Ausflügen: Dörfer und Kleinstädte, halbwüst im Abseits der Neuen Bundesländer (die, so genannt, den Zeitbegriff in Frage stellen, weil dieses Neue so alt, müd, morsch ist). Hier besteht fort, was ich nicht kenne, aber erkenne: die Ostzeit. Der nichtübersetzbare Begriff mit seiner sogenannten Ort-Zeit. Ein Chronotop, nicht übertragbar, nur betretbar.Schön, so hinzupilgern, so unerwartet – das vertraute Gefühl eines Ausflugs im Frühjahr, die kalten Füße, der tröstliche Gedanke an eine Soljanka in einer verwaisten Dorfgaststätte. Meuselwitz so vorzufinden, unterm reinweißen Schnee, unterm blau-weißen Himmel, in der frischen Märzluft.

© Isabel Fargo ColeUnd zugleich verwunderlich, denn so kommt Meuselwitz bei Hilbig nicht vor. Es war der saubere Schnee meiner Zeit, der auf den stillgelegten Betrieben und der Tagebaulandschaft lag, Asche und Rauch und Ruß längst verweht. Eine weiße Ebene, die niemals die Ebene des Textes sein kann. Eine Schicht, unter die ich dringen muss, will ich zum Text gelangen, der dunkel und verschlungen ist wie Wurzeln, Innereien. Die intakte Haut, das unbeschriebene Blatt.

© Isabel Fargo ColeUnd zugleich verwunderlich, denn so kommt Meuselwitz bei Hilbig nicht vor. Es war der saubere Schnee meiner Zeit, der auf den stillgelegten Betrieben und der Tagebaulandschaft lag, Asche und Rauch und Ruß längst verweht. Eine weiße Ebene, die niemals die Ebene des Textes sein kann. Eine Schicht, unter die ich dringen muss, will ich zum Text gelangen, der dunkel und verschlungen ist wie Wurzeln, Innereien. Die intakte Haut, das unbeschriebene Blatt. Rudolf-Breitscheid-Straße. In der Baulücke stand bis 2005 das Haus, wo Hilbig 1941 geboren wurde und bis 1979 lebte.© Isabel Fargo ColeIm Winter war die Straße felsenhart gefroren, in den Unebenheiten des erstarrten Schlamms zeigte sich das bedrohliche Glitzern von Reif. Nun bewegten sich täglich mit quälender Langsamkeit die unförmigen Aschewagen vorbei … [sie] hinterließen eine anhaltende Welle von salzigem Dunst zwischen den Häusern, den man schmeckte, dessen Schärfe man im Hals und in den Lungen spürte, und noch lange, nachdem die Wagen vorbei waren, schienen sich unsichtbare brandige Wogen in der Luft umzuwälzen. (»Die Straße«)

Rudolf-Breitscheid-Straße. In der Baulücke stand bis 2005 das Haus, wo Hilbig 1941 geboren wurde und bis 1979 lebte.© Isabel Fargo ColeIm Winter war die Straße felsenhart gefroren, in den Unebenheiten des erstarrten Schlamms zeigte sich das bedrohliche Glitzern von Reif. Nun bewegten sich täglich mit quälender Langsamkeit die unförmigen Aschewagen vorbei … [sie] hinterließen eine anhaltende Welle von salzigem Dunst zwischen den Häusern, den man schmeckte, dessen Schärfe man im Hals und in den Lungen spürte, und noch lange, nachdem die Wagen vorbei waren, schienen sich unsichtbare brandige Wogen in der Luft umzuwälzen. (»Die Straße«) © Isabel Fargo ColeDer Grund des Tagebaus und eine trockene ebene Fläche auf der anderen Seite, jenseits davon, was man stark übertrieben als seinen »Strand« bezeichnete, bestand noch aus einer Schicht von torfähnlicher Braunkohle, deren Abbau sich nicht gelohnt hatte. Diese Schicht war schon bald von der glimmenden Asche in Brand gesetzt worden; in ganzer Breite wurde der Restflöz von der Glut aufgefressen und langsam verascht. … Das Feuer war durch nichts zu löschen, unaufhaltsam kroch es auf das Wasser zu: ich stellte mir vor, wie sich eines nicht mehr fernen Tages auch das flache Wasser des Tagebaus in eine explosionsartige, schmutzig weiße Dampfwolke verwandeln würde. („Die Straße“)

© Isabel Fargo ColeDer Grund des Tagebaus und eine trockene ebene Fläche auf der anderen Seite, jenseits davon, was man stark übertrieben als seinen »Strand« bezeichnete, bestand noch aus einer Schicht von torfähnlicher Braunkohle, deren Abbau sich nicht gelohnt hatte. Diese Schicht war schon bald von der glimmenden Asche in Brand gesetzt worden; in ganzer Breite wurde der Restflöz von der Glut aufgefressen und langsam verascht. … Das Feuer war durch nichts zu löschen, unaufhaltsam kroch es auf das Wasser zu: ich stellte mir vor, wie sich eines nicht mehr fernen Tages auch das flache Wasser des Tagebaus in eine explosionsartige, schmutzig weiße Dampfwolke verwandeln würde. („Die Straße“) © Isabel Fargo Cole… das Massiv der ehemaligen Großbäckerei, im Hofinneren mit Gründerzeitfassaden aus dunkelroten Ziegeln, mit steinernen Treppen davor und geländerbewehrten Rampen, wo die Versorgungsfahrzeuge in Reihe standen und das Brot aufluden ... so daß die gesamte Seitenstraße nach dem frischgebackenen, noch warmen Brot duftete ... und vollbeladen durch ein gewaltiges Eisentor davonfuhren: von hier aus wurden die Stadt, alle umliegenden Ortschaften und die Industriebetriebe mit dem fuchsbraunen, ewig gleichschmeckenden Nahrungsmittel versorgt: das Kilo für zweiundfünfzig Pfennige ... das Brot war von unvergleichlicher Qualität, und es veränderte sich nie. Nun ist auch die Großbäckerei leer, ausgeräumt und dem Verfall preisgegeben. (»Der dunkle Mann«)

© Isabel Fargo Cole… das Massiv der ehemaligen Großbäckerei, im Hofinneren mit Gründerzeitfassaden aus dunkelroten Ziegeln, mit steinernen Treppen davor und geländerbewehrten Rampen, wo die Versorgungsfahrzeuge in Reihe standen und das Brot aufluden ... so daß die gesamte Seitenstraße nach dem frischgebackenen, noch warmen Brot duftete ... und vollbeladen durch ein gewaltiges Eisentor davonfuhren: von hier aus wurden die Stadt, alle umliegenden Ortschaften und die Industriebetriebe mit dem fuchsbraunen, ewig gleichschmeckenden Nahrungsmittel versorgt: das Kilo für zweiundfünfzig Pfennige ... das Brot war von unvergleichlicher Qualität, und es veränderte sich nie. Nun ist auch die Großbäckerei leer, ausgeräumt und dem Verfall preisgegeben. (»Der dunkle Mann«)Damals wohl war der Schnee verschmutzt, sobald er fiel. Damals, als die Bäckerei, der Tagebau noch in Betrieb waren, als Hilbig die Braunkohle in die Kessel schaufelte, als der Flöz noch unterm See brannte, als Meuselwitz lebte.

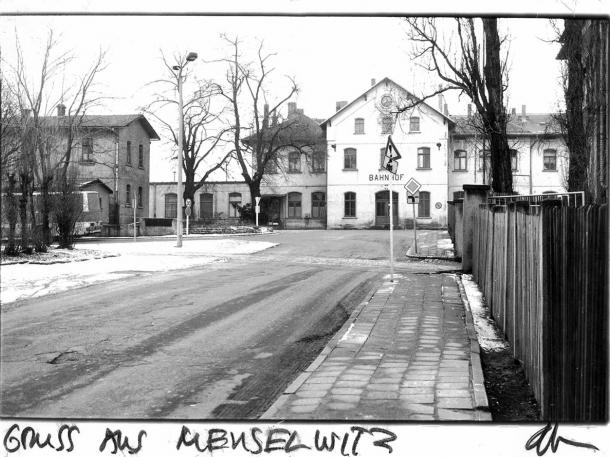

Wobei – schon Hilbig beschreibt die Stadt als tot. Oder so genau kann er’s nicht sagen. Wie kann man von einem Schatten verlangen, dass er das Abbild einer Schattenstadt beschreibt? Für ihn schwebt Meuselwitz zwischen Todeskampf und Gespensterdasein, weder lebendig noch tot, entrückt. Die Bahnhofsuhr zeigt immer 15 Uhr an, den ewigen Nachmittag. Seitdem war man, wenn man die Stadt betreten hatte, ausgeschlossen aus einem der Grundgesetze menschlicher Existenz: seitdem war man ausgeschlossen aus der unaufhaltsam und weich fließenden Fortbewegung der Zeit. (»Der Nachmittag«)

Laut Lutz Nitzsche Kornel ließ sich Hilbig in der Erzählung »Der Nachmittag« von diesem Foto von 1992 inspirieren. Peter Thieme schrieb mir: »Und jetzt sehe ich auf dem Foto, dass ein Straßenschild wie ein spitzer Finger auf die Bahnhofsuhr zeigt.« © Peter Thieme

Laut Lutz Nitzsche Kornel ließ sich Hilbig in der Erzählung »Der Nachmittag« von diesem Foto von 1992 inspirieren. Peter Thieme schrieb mir: »Und jetzt sehe ich auf dem Foto, dass ein Straßenschild wie ein spitzer Finger auf die Bahnhofsuhr zeigt.« © Peter ThiemeDas Paradoxon der Ostzeit: noch in lebendiger Erinnerung, ist sie derart vergangen, dass sie kaum wirklich stattgefunden zu haben scheint; ihr tatsächlicher Ablauf schwindet gegenüber ihrem Abgelaufensein. Erinnert wird sie aber als ein Stillstand so absolut, ein Nachmittag so ewig, dass er irgendwo doch noch andauern müsste. (Irgendwo – ratlos denkt man ins Räumliche. Irgendwo dahinter, da oben, da unten?)

Bahnhof, 2013. © Isabel Fargo ColeDas Licht dauert an. Eben glaubte ich mich zu erinnern, dass die Bahnhofsuhr immer noch 15 Uhr anzeigte. Es stimmt nicht, ich habe sie nicht gesehen, sie wurde schon entfernt. Aber im Sommer wird der ewige Nachmittag herrschen; im März wurde es, wie zu Hilbigs Zeit, um 15 Uhr schon langsam dunkel. Und so, nach dem Mittagessen in der Gaststätte am Marktplatz, begann sich der Ort der Ostzeit anzunähern.

Bahnhof, 2013. © Isabel Fargo ColeDas Licht dauert an. Eben glaubte ich mich zu erinnern, dass die Bahnhofsuhr immer noch 15 Uhr anzeigte. Es stimmt nicht, ich habe sie nicht gesehen, sie wurde schon entfernt. Aber im Sommer wird der ewige Nachmittag herrschen; im März wurde es, wie zu Hilbigs Zeit, um 15 Uhr schon langsam dunkel. Und so, nach dem Mittagessen in der Gaststätte am Marktplatz, begann sich der Ort der Ostzeit anzunähern.Auch wenn Hilbigs Texte dunkel sind: Er achtet auf das Licht. Er misst die Zeit an ihm. In »Der dunkle Mann« schießt die Sonne ihre leicht vibrierenden Speere in die Wohnung einer Frau, der der Erzähler seine Liebe niemals mitteilte. Sie dringen ein, als er zu Ostzeiten mit ihr schläft, und dringen Jahre später ein, als sie krebskrank im Sterben liegt: ein kleiner, hauchdünner Lichtfleck … der die Wundmale zitternd zu umkreisen schien. Der den Körper einer Sterbenden abtastet, einzig mögliche Berührung des Unberührbaren. [Der] weiße Körper … dessen Konturen langsam in das Nichts einflossen. Ein Augenblick, der zu schnell, der zu langsam, der gar nicht vergeht.

Wo fängt die Ostzeit an, wo hört sie auf? Wie verhält sie sich zu meiner Zeit? Welche ist die Schattenstadt: das damalige Meuselwitz, oder das heutige, mit den sanierten Häusern, dem hübschen bunten Marktplatz? Wenn ich die Stille jenes Nachmittags als friedlich empfand, haben die Gespenster dann ihre Ruhe gefunden? Ist der Tod doch nicht so schlimm, wie gefürchtet? Wie kann man von einem Schatten verlangen, dass er die Beschreibung des Abbilds einer Schattenstadt übersetzt? Kann ich die richtigen Zeitformen finden, wenn ich nicht weiß, ob Meuselwitz noch lebt oder noch tot ist? Aber schon Hilbig wusste es nicht. Und schon damals betraf ihn die Übersetzung nicht. Und das sind alles keine Übersetzungsfragen.

Nein, die Ostzeit ist zwar unübersetzbar, aber sie lässt meine Möglichkeiten, Syntax, Lexik, Tempi, unberührt. Sie steht, wie das Omega, einfach da. Genauso da oder nicht da im Englischen wie im Deutschen. Die Frage ist, wie ich mich selbst – und meine Leser? – und mein Tun – und ihres? – in den Zeitprozess einreihe, den ich – und sie – hier nachzuvollziehen, nein, zu vollziehen habe. Aber dem muss sich schließlich jeder selbst stellen.

Die Lichtverhältnisse, jetzt oder damals, in der einen Sprache oder der anderen, werden sich immer wieder, nie wieder gleichen.

Wenn dieses Licht verschwindet, so hatte ich gedacht, dann werde ich gehen ...

Mit herzlichem Dank an Lutz Nitzsche Kornel für den Ausflug nach Meuselwitz.

Alle Zitate aus: Wolfgang Hilbig, »Der Schlaf der Gerechten«, S. Fischer Verlag, 2003.

Isabel Fargo Coles englische Übersetzungen von Wolfgang Hilbigs Werken bisher: »‘Iʼ« bei Seagull Books, Kalkutta, 2015 und »The Sleep of the Righteous« bei Two Lines Press, San Francisco, 2015.

Auf Necessary Fiction finden Sie die englische Version des Textes.

Ein Mann geht zum Briefkasten und gerät in seiner Erinnerung auf den täglichen Weg zur Arbeit im unheimlichen Heizkraftwerk einer Fabrik. Ein anderer entdeckt eine abgelegene Insel in einem See, auf der die Natur ein wucherndes, magisches Regiment entfaltet, und betritt noch einmal die Wildnis einer Nachkriegskindheit. Ein dritter kehrt in seine Heimatstadt zurück und fühlt sich verfolgt - nicht nur der Stadt, auch sich selbst entkommt er nicht.

Wolfgang Hilbigs Figuren folgen einer verwischten Spur ins Unbewußte und Vergangene, die sich durch dunkle Erinnerungslandschaften zieht. Den Leser führt diese suggestive und musikalische Prosa in die unausgeloteten Tiefen der 50er und 60er Jahre.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /