Eine Bilderserie von Norbert Kron:

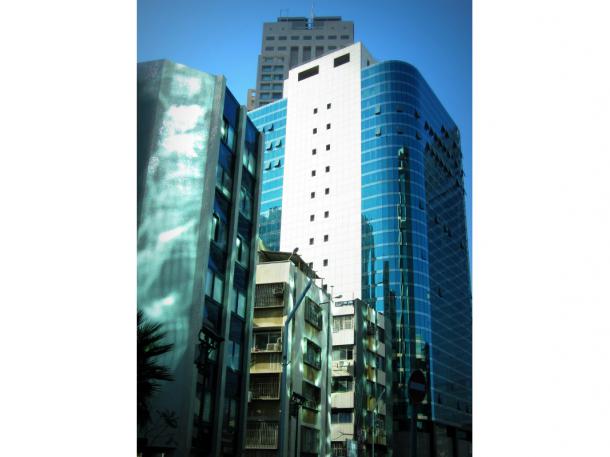

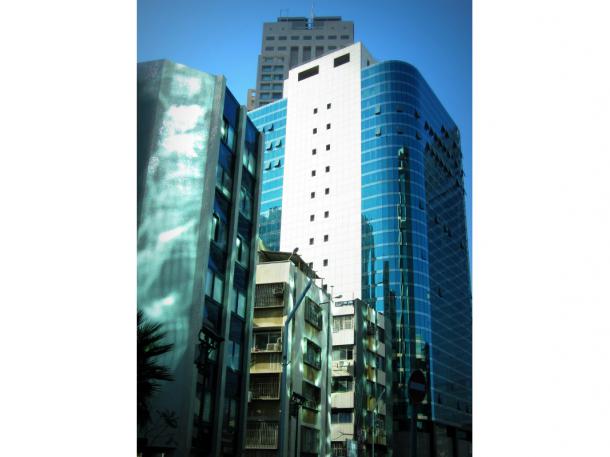

Häuserfassaden in Tel Aviv © Norbert Kron

Häuserfassaden in Tel Aviv © Norbert Kron So leuchtet die Strandpromenade von Tel Aviv im Abendlicht © Norbert Kron

So leuchtet die Strandpromenade von Tel Aviv im Abendlicht © Norbert Kron Strandleben in Haifa © Norbert Kron

Strandleben in Haifa © Norbert Kron Streetart in Tel Aviv am Carmel Market © Norbert Kron

Streetart in Tel Aviv am Carmel Market © Norbert Kron Rainer Merkel im Tel Aviver Café Nachama © Norbert Kron

Rainer Merkel im Tel Aviver Café Nachama © Norbert Kron On the Road mit Rainer © Norbert Kron

On the Road mit Rainer © Norbert Kron Natur © Norbert Kron

Natur © Norbert Kron Nein © Norbert Kron

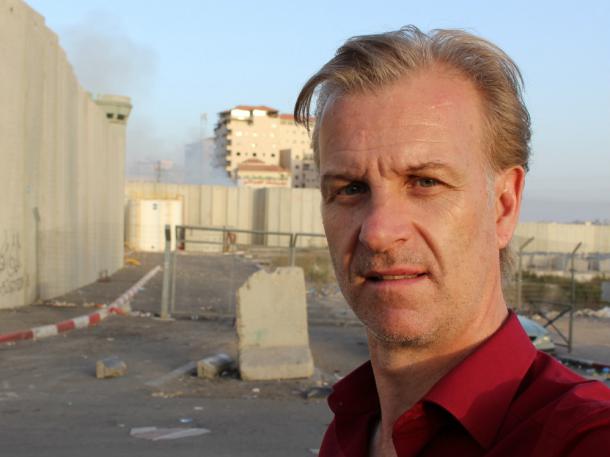

Nein © Norbert Kron Selfie in Shuafat, Ostjerusalem © Norbert Kron

Selfie in Shuafat, Ostjerusalem © Norbert Kron Am Krater von Mizpe Ramon © Norbert Kron

Am Krater von Mizpe Ramon © Norbert Kron Blick über den See Genezareth © Norbert Kron

Blick über den See Genezareth © Norbert Kron Tosende Wellen in Herzliya © Norbert Kron

Tosende Wellen in Herzliya © Norbert Kron Die Bar Uganda in Tel Aviv © Norbert Kron

Die Bar Uganda in Tel Aviv © Norbert Kron Abends am Strand von Tel Aviv © Norbert Kron

Abends am Strand von Tel Aviv © Norbert Kron

Rainer Merkel

Tel Aviv. Simtat Beit HaBad 5, Uganda

»Dann gehen wir eben«, sagte M., »ins Uganda.« Das Uganda. Ins Uganda in Tel Aviv. Das findet man als deutscher Besucher natürlich lustig. Man findet es auf eine Weise lustig, dass man denkt: Ja, wenn die Israelis selbst einen Laden so nennen, dann habe ich ja damit nichts zu tun und kann also das Subversive dieses Besuchs ganz ohne weiteres genießen. Ganz ohne schlechte Gefühle ins Uganda in Tel Aviv, ganz in der Nähe des Rothschild Boulevards. Dabei hat Uganda mit Madagaskar gar nichts zu tun. Und so gesehen verbringe ich die nächsten zwei Stunden in dem Glauben, an einem Ort zu sein, der sich nach den zynischen Deportationsphantasien der Nazis benannt hat, in einem, wie mir vorkommt, geradezu wütenden Akt der Ironisierung. Eine Ironisierung, wie wir sie im Berlin der 80er-Jahre nicht zustande gebracht hätten. Aber dann stellt sich später heraus, ich bin zwei Stunden lang am falschen Ort. (Wir sprechen später mit M. und ein paar ihrer Freunden über Drogen, den Konsum von LSD, Kokain und diversen Pilzen, aber ich traue mich nicht, sie zu fragen, was es mit dem Uganda auf sich hat.) Es ist ein minimalistischer Ort. Ein Ort des Understatements. Es ist noch hässlicher als das Möbel Olfe in Berlin und viel unspektakulärer und schlichter als das San Remo. Man könnte viele solcher Orte aufzählen, es sind eigentlich Nicht-Orte, die umbenannt, umgebaut, transformiert werden. In einem uninteressanten Winkel dieser Welt, vor dem Uganda (das Uganda selbst betreten wir gar nicht) stehen niedrige Plastiktische, Sitzbänke, so als sei diese Kneipe gerade eben erst eröffnet worden, vielleicht auch nur für diesen Abend. Als hätte man ein paar Stühle und Tische herausgestellt, um zu sehen, was so passiert.

Lesen Sie weiter: Tel Aviv. Simtat Beit HaBad 5, Uganda als PDF herunterladen

Israelische und deutsche Autoren schreiben über das andere Land.

Vor 50 Jahren nahmen die Staaten Israel und Deutschland ihre diplomatischen Beziehungen auf. Ging es früher vorrangig um Vergangenheitsbewältigung, um die Auseinandersetzung mit historischer oder familiärer Schuld, so sind heute auch freundschaftliche Begegnungen und kulturelle Verbundenheit Realität. Politik, Literatur, Party – wie erlebt dies die dritte Generation vor dem Hintergrund der Geschichte? Davon erzählen die hier versammelten Erzählungen aus beiden Ländern.

Mit Erzählungen von Yiftach Aloni, Yiftach Ashkenazi, Yair Asulin, Sarah Blau, Galit Dahan Carlibach, Anat Einhar, Liat Elkayam, Idit Elnathan, Assaf Gavron, Amichai Shalev sowie Katharina Hacker, Norbert Kron, Marko Martin, Eva Menasse, Rainer Merkel, Albert Ostermaier, Moritz Rinke, Jochen Schmidt und Sarah Stricker.

© S. Fischer Verlag GmbH /

© S. Fischer Verlag GmbH /