DER ERSTE WELTKRIEG IM INTERNET

Mittwoch, 19. Februar 2014Eine Zusammenstellung von online zugänglichen Themenportalen und Sites über den Ersten Weltkrieg: Nachschlagwerke, Zeitungen, Filme, Fotos, Tagebücher, Literatur, Veranstaltungen und vieles mehr.

Den einleitenden Text überspringen und direkt zu den weiterführenden Links über den Ersten Weltkrieg gelangen.

SEITENINHALT

- Der Weg in den Ersten Weltkrieg

- Die Opfer des Ersten Weltkrieges

- Die vergessene Ostfront

- Karl Kraus und Joseph Roth über den Krieg

Themenportale und Sites über den Ersten Weltkrieg

- Erster Weltkrieg: Bücher, Bibliotheken, Ausstellungen

- Internationale Sites über den Ersten Weltkrieg

- Erster Weltkrieg: nationale und regionale Projekte

Der Weg in den Ersten Weltkrieg

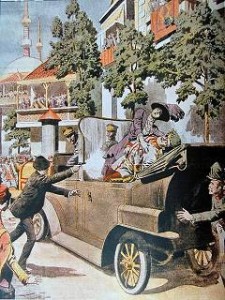

Am 28. Juni 1914 werden Erzherzog Franz Ferdinand, der österreichisch-ungarische Thronfolger, und seine Frau, die Gräfin Sophie von Chotek, Herzogin von Hohenberg, von Gavrilo Princip in Sarajevo erschossen.

Der „Blankoscheck“: Anfang Juli 1914 berichtet Botschafter Ladislaus de Szögyény-Marich Folgendes aus Berlin nach Wien:

„Nach dem Déjeuner, als ich nochmals Ernst [sic!] der Situation mit großem Nachdruck betonte, ermächtigte mich Seine Majestät, unserem allergnädigsten Herrn zu melden, dass wir in diesem Falle auf die volle Unterstützung Deutschlands rechnen können. Wie gesagt, müsse er vorerst die Meinung des Reichskanzlers hören, doch er zweifle nicht im geringsten daran, dass Herr von Bethmann Hollweg vollkommen seiner Meinung zustimmen werde. Insbesondere gelte dies betreffend eine Aktion unsererseits gegenüber Serbien.“ Telegramm 237. Berlin, den 5. Juli 1914. Chiffre – Streng geheim.

„Unser Verhältnis zu Serbien betreffend stehe deutsche Regierung auf dem Standpunkt, dass wir beurteilen müssten, was zu geschehen hätte, um dieses Verhältnis zu klären; wir könnten hierbei – wie auch immer unsere Entscheidung ausfallen möge – mit Sicherheit darauf rechnen, dass Deutschland als Bundesgenosse und Freund der Monarchie hinter ihr stehe.

Im weiteren Verlaufe der Konversation habe ich festgestellt, dass auch Reichskanzler, ebenso wie sein kaiserlicher Herr ein sofortiges Einschreiten unsererseits gegen Serbien als radikalste und beste Lösung unserer Schwierigkeiten am Balkan ansieht. Vom internationalen Standpunkt hält er den jetzigen Augenblick für günstiger als einen späteren; …“ Telegramm 239. Berlin den 6. Juli 19914. Chiffre – Streng geheim.

Am 23. Juli stellt Österreich-Ungarn der Regierung in Belgrad ein Ultimatum. Nachdem dieses durch Serbien nicht vollinhaltlich akzeptiert wird, erfolgt am 28. Juli 1914 die Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien.

„An Meine Völker!“

Bereits einen Tag später erlässt Kaiser Franz Joseph unter dem Titel „An Meine Völker!“ ein Manifest, in dem er um Verständnis für die Kriegserklärung wirbt.

„Es war Mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, die Mir durch Gottes Gnade noch beschieden sind, Werken des Friedens zu weihen und Meine Völker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren.

Im Rate der Vorsehung ward es anders beschlossen.

Die Umtriebe eines haßerfüllten Gegners zwingen Mich, zur Wahrung der Ehre Meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen Jahren des Friedens zum Schwerte zu greifen. (…)“

Die Opfer des Ersten Weltkrieges

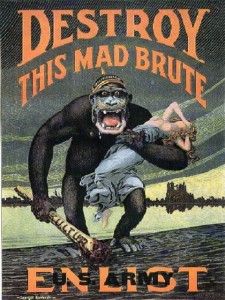

In weiterer Folge eskaliert die Auseinandersetzung zwischen Österreich-Ungarn und Serbien zum Ersten Weltkrieg. Insgesamt sind circa vierzig Staaten in der einen oder anderen Form in diesem blutigen Gemetzel involviert. Die Kämpfe in Europa, dem Nahen Osten, in Afrika und Ostasien verursachen Millionen Tote und Verwundete. Die meisten Schätzungen gehen von an die zehn Millionen Todesopfern und etwa zwanzig Millionen Verwundeten unter den SoldatInnen und weiteren sieben Millionen toten ZivilistInnen aus.

Die vergessene Ostfront

In der Wahrnehmung der Jahre von 1914 bis 1918 dominieren bis heute die Kämpfe an der Westfront. Die Erinnerung an den Krieg im Osten ist vergleichsweise nicht so präsent.

Insbesondere über die Geiselerschießungen und Kriegsverbrechen in Serbien und Ostgalizien bzw. die drakonischen Strafen gegenüber den eigenen Soldaten breitete die österreichische Erinnerungskultur lange Zeit den Mantel des Vergessens.

Anton Holzer: Das Lächeln der Henker. Der unbekannte Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914 – 1918. Mit zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotografien. Primus Verlag, 2. Aufl. 2014.

Karl Kraus und Joseph Roth über den Krieg

Dabei ist all dies bereits in „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus, sie beruhen auf authentischen Quellen und entstanden zwischen 1915 und 1922 als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, nachzulesen.

Anton Holzer (Hg.): Die letzten Tage der Menschheit. Der Erste Weltkrieg in Bildern. Mit Texten von Karl Kraus. Primus Verlag, 2013.

Und auch in Joseph Roths 1932 veröffentlichten Roman „Radetzkymarsch“ kann man über die Grausamkeiten und Kriegsverbrechen an der Ostfront lesen:

„Vor dem großen, grauen, weitgeöffneten Tor des Friedhofs hingen drei Leichen, in der Mitte ein bärtiger Priester, zu beiden Seiten zwei junge Bauern in sandgelben Joppen, grobgeflochtene Bastschuhe an den reglosen Füßen. Die schwarze Kutte des Priesters, der in der Mitte hing, reichte bis zu seinen Schuhen. Und manchmal bewegte der Nachtwind die Füße des Priesters so, daß sie wie stumme Klöppel einer taubstummen Glocke an das Rund des Priestergewandes schlugen und, ohne einen Klang hervorzurufen, dennoch zu läuten schienen. Leutnant Trotta ging näher an die Gehenkten heran. Er sah in ihre aufgedunsenen Gesichter. Und er glaubte in den dreien den und jenen seiner Soldaten zu erkennen. Das waren die Gesichter des Volkes, mit dem er jeden Tag exerziert hatte.“ Via literaturdownload.at

Das Team des „Duftenden Doppelpunktes“ freut sich auf Ihre Ergänzungen und Anregungen!

THEMENPORTALE UND SITES ÜBER DEN ERSTEN WELTKRIEG

Erster Weltkrieg: Bücher, Bibliotheken, Archive, Ausstellungen

Auf der Seite „DER ERSTE WELTKRIEG IN DER LITERATUR“, ebenfalls im „Duftenden Doppelpunkt“ veröffentlicht, finden Sie eine kommentierte Literaturliste mit über fünfzig Romanen und Kurzgeschichten über den Ersten Weltkrieg, die zwischen 1915 und 1959 veröffentlicht wurden.

Zusätzlich bietet der „Duftende Doppelpunkt“ Infos zu Ausstellungen in Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien anlässlich „100 JAHRE ERSTER WELTKRIEG“.

„Im Krieg sind die Gesetze der Menschheit aufgehoben, in den Urzustand ist sie zurückversetzt. In einem ungeheuren Irrtum waren wir befangen. Wir glaubten an die innere Kultur der europäischen Völker. Wir müssen umlernen. Es war nur Firnis, Tünche.“ Hedwig Dohm (1831–1919)

Auf der Site „Digitale Landesbibliothek Oberösterreich“ werden seit drei Jahren urheberrechtsfreie Werke zugänglich gemacht. Einen der aktuellen Schwerpunkte bei der Digitalisierung bildet der Erste Weltkrieg: Werke der Sammlung: Weltkrieg I.

Die Bücher sind alle im Volltext erfasst. Das Inhaltsverzeichnis ist mit dem Text verlinkt. Gleichzeitig ist es möglich, einzelne Teile eines Werkes als PDF herunterzuladen. Die Recherche kann über Trunkierungen, Phrasensuche und Trefferliste eingeschränkt werden. Auch kann nur in den Volltexten oder optional nur in den Metadaten bzw. in beiden Bereichen gesucht werden.

Mittels Uniform Resource Name (URN) erhält jede Textseite einen eindeutigen und dauerhaft gültigen Namen, sodass bis auf Seitenebene genau zitiert werden kann.

„Es gibt kein Volk und kann keins geben, das zivilisiert genug wäre, um zivilisiert Kriege zu führen. Denn der Krieg selbst ist etwas Unzivilisiertes …“ Erich Mühsam (1878 – 1934)

Der Online-Hauptkatalog der Österreichischen Nationalbibliothek umfasst einen Bestand von über 44.000 Büchern, Broschüren, Dokumenten, Fotografien, Plakaten und Flugblättern, die sich mit dem Thema Erster Weltkrieg beschäftigen.

„Statt den Militarismus, der das Land ins Unglück gestürzt hat, zu entfernen, päppeln sie ihn wiederum hoch und werden ihm bald die Möglichkeit geben, das Land in noch größeres Unglück zu stürzen“. Siegfried Jacobsohn (1881–1926)

Das Webportal „Kriegssammlungen in Deutschland 1914-1918″ weist 235 Sammlungen über den Ersten Weltkrieg nach.

„Der Sammeleifer bezog sich nicht nur auf die über den Buchhandel verfügbare Kriegsliteratur, sondern auch auf Feld- und Schützengrabenzeitungen aus Frontgebieten, auf Drucksachen aus Lazaretten und Gefangenenlagern und auf Zeitungen der besetzten Gebiete. Gesammelt wurden Landkarten, Maueranschläge und Flugblätter, Fotos, Feldpostbriefe und Soldatentagebücher. Militaria und Uniformen wurden gesammelt, Material der Kriegswirtschaft wie Notgeld, Lebensmittelkarten und Kriegsersatzstoffe wurde aufgehoben, aber auch Gegenstände mit Andenkencharakter wurden zusammengetragen wie Vivatbänder, Postkarten, Gedenkmünzen und Porzellangegenstände mit Kriegsmotiven.“ Via Kriegssammlungen in Deutschland

Die Weltgeschichte ist auch die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre. Bertrand Russell (1872 – 1970).

Eine interessante Bestandsübersicht zum Thema Erster Weltkrieg bietet auch die Arbeitsgemeinschaft Archive in Nordhessen im Netz. Unter dem Titel „Geschichte des Ersten Weltkriegs“ bietet sie eine Auswahl an relevanten Beständen von bisher teilweise wenig bekannten Nachlässen und Sammlungen.

Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, daß es welche gibt, die nicht hingehen müssen. Erich Maria Remarque (1898 – 1970)

Internationale Sites über den Ersten Weltkrieg

Die „Europeana Collections 1914 – 1918“ führt Material aus drei Projekten zusammen. Neben persönlichen Geschichten von Privatpersonen finden sich auch Bibliotheksbestände sowie Filme aus europäischen Filmarchiven. Sie ist die umfassendste europäische Sammlung von Originaldokumenten zum Ersten Weltkrieg.

„Es wird solange Kriege geben, solange es noch einen Menschen gibt, der daran verdient.“ Bertolt Brecht (1898–1956)

Ab April 2014 werden rund 75.000 digitalisierte Objekte aus den verschiedenen Sammlungen der Österreichischen Nationalbibliothek über die europäische digitale Bibliothek „Europeana“ abrufbar sein. Gleichzeitig werden für das Web@rchiv Austria alle Netz-Aktivitäten zum Gedenkjahr für die Nachwelt gesichert.

„Die Presse und die Waffenfabrikanten sind der Bazillus der Kriegserregung.“ Alfred Hermann Fried (1864–1921)

Die Website „The Heritage of the Great War“ zeigt unter anderem mit ihrer Sammlung früher Farbfotografien ungewöhnliche Perspektiven auf die Alltagsgeschichte des Ersten Weltkrieges.

„Erst wenn auch die große Mehrheit der Frauen aus tiefster Überzeugung hinter die Losung tritt: Krieg dem Kriege, erst dann kann den Völkern der Friede gesichert werden.“ Clara Zetkin (1857–1933)

„1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War“. An der Freien Universität Berlin entsteht ein von internationalen ExpertInnen geschriebenes, englischsprachiges Referenzwerk zum Ersten Weltkrieg.

„Man muss immerfort aufpassen und handeln. Wer bloß zusieht, wartet vergebens, dass Frieden wird: es wird nur Krieg. Der Krieg kommt schon, wenn man einfach nichts gegen ihn tut.“ Heinrich Mann (1871–1950)

European Film Gateway: Die europäischen Filmarchive haben große Teile ihrer Sammlungen (Wochenschauen, Dokumentar- und Spielfilme) zum Ersten Weltkrieg digitalisiert und zugänglich gemacht.

„Im Übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht.“ Kurt Tucholsky in einem Brief an Herbert Ihering vom 10. August 1922.

Unter dem Titel „La Grande Guerre“ hat das Deutsche Historische Institut Paris ein Blog ins Netz gestellt. Es widmet sich dem Forschungsschwerpunkt „Erster Weltkrieg“ und berichtet über Initiativen zum 100. Jahrestag des Kriegsausbruchs.

„Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist.“ Alfred Polgar (1873–1955)

Clio online – Fachportal für Geschichtswissenschaften: Themenportal Erster Weltkrieg: Rezensionen, Tagungsberichte und Ressourcen zur Quellen- und Materialrecherche.

„Aber wenn der Krieg da ist, richtet man sich in ihm ein, und man melkt seine Euter. Das Blut fließt, das Geld fließt, und man hat keine Eile, den Strom zum Versiegen zu bringen.“ Romain Rolland (1866 1944)

Erster Weltkrieg – nationale und regionale Projekte: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Russland

BELGIEN

„100 Jahre Erster Weltkrieg in Flandern 2014–2018“. In der Broschüre (pdf) findet sich ein Überblick über das Veranstaltungsprogramm, Gedenkstätten und historische Schauplätze.

„Jeder Krieg wird unter den nichtigsten Vorwänden begonnen, aus guten Gründen weitergeführt und mit den verlogensten Argumenten beschlossen.“ Arthur Schnitzler (1862–1931)

DEUTSCHLAND

„100 Jahre Erster Weltkrieg“ – die Site des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge bietet einen Überblick über Veranstaltungen, Gedenkprojekte und Ausstellungen in Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg.

„Alle Kriegsgeschichte wird erst verständlich, wenn man sie auf ihre ökonomischen Grundlagen zurück führt. Sie verflüchtigen sich dagegen in einen historischen Roman, wenn man das größere oder geringere „Genie“ der Feldherren zu ihrem bewegenden Hebel machen will.“ Franz Mehring (1846 1919) Weiterlesen »