Dieses Gespräch haben Matthias Warkus (geboren 1981 in der Pfalz) und Peter Neumann (geboren 1987 in Mecklenburg) zwischen dem 4. Dezember 2018 und dem 13. April 2019 schriftlich geführt. Vorher hatten sie festgelegt: Es sollte ein Gespräch, kein Interview werden; und das Gespräch sollte ganz kathrinpassigmäßig asynchron und online verlaufen, damit sie aufkommende Themen, Links usw. beliebig recherchieren konnten. Peter Neumann ist Lyriker, Schriftsteller und Philosoph; er lebt in Berlin, arbeitet in Oldenburg und hat zuletzt im Siedler-Verlag Jena 1800. Die Republik der freien Geister veröffentlicht.

Teil I: Der westdeutscheste Mensch

Peter Neumann: Du hast einmal zu mir gesagt, du seist der westdeutscheste Mensch, den man sich vorstellen könne. Ich weiß nicht, ob ein Ostdeutscher das gleiche von sich behaupten könnte, weil überhaupt nicht klar wäre, auf welchen Zeit- bzw. Erfahrungsraum er sich damit bezieht. Es gab ja sehr unterschiedliche Weisen, in und mit dem Staat DDR zu leben. Und das gilt erst recht, seit dieser eine deutsche Staat nicht mehr existiert. Davon abgesehen: Ich kann schon mit der Kategorie ›Ostdeutschland‹ kaum etwas anfangen. Je mehr man über ›Ostdeutschland‹ liest, desto mehr bekommt man den Eindruck, es handelte sich tatsächlich um ein richtiges Land. Also: Was macht dich zum Westdeutschen par exellence?

Matthias Warkus: Da gibt es mehrere Punkte, die aber alle miteinander zusammenhängen. Ich komme aus einer Mittelschichtfamilie, ich bin das Kind zweier Bildungsaufsteiger, ich bin in einem Einfamilienhaus aufgewachsen, bei uns gab es schon im Kindergarten Kinder aus aller Herren Länder, obwohl ich aus der krassesten pfälzischen Provinz komme. Dass »alle« getauft sind und dass es einen irgendwie wichtigen Unterschied zwischen Katholiken und Evangelischen gibt (»protestantisch« sagt man bei uns nicht), war selbstverständlich, ich war auch in einem kirchlichen Kindergarten. Meine Mutter hat immer nur in Teilzeit gearbeitet, der erste Freund meiner Schwester war ein Pfarrerssohn. Das alles links des Rheins, nahe an der Westgrenze, mit starker Präsenz des (west-)deutschen, amerikanischen und früher auch französischen Militärs. Ich weiß genau, wo ich am 28. August 1988 war. Ich hatte eine Großtante in der DDR und Angst vor dem Atomkrieg. Und das alles war überlagert von einer (bis weit in meine Zwanziger hinein) völlig unerschütterlichen Überzeugung davon, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die soziale Marktwirtschaft so etwas sind wie das Ende der Geschichte.

PN: Dass du vom ›Ende der Geschichte‹ sprichst, finde ich bezeichnend: Denn wenn man eines mit Sicherheit über die 80er, also die späten Jahre der DDR sagen kann, dann, dass die Geschichte wieder ins Rollen kam, nicht nur in der DDR, im gesamten Ostblock, ganz prominent ja auch in Polen.

MW: Interessant, dass du Polen erwähnst. Ich denke mir die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen 1980 immer als den Punkt, ab dem endgültig klar gewesen sein muss, dass der Ostblock keine Zukunft mehr hatte.

PN: Auch der Letzte hatte begriffen, dass es politisch, ökonomisch, gesellschaftlich so nicht weitergehen konnte. Ich stelle mir die 80er Jahre immer als einen riesigen Gärballon vor. Und als dann die Menschen auf die Straße gingen, die Ausreisebewegungen über Ungarn und die Tschechoslowakei einsetzten, selbst da gab es kein klar definiertes Ziel, es ging vielmehr um eine Form der Selbstermächtigung: Geschichte sollte wieder verhandelbar werden. Manchmal kommt es mir vor, als wäre der Westen erst durch Schröder und die Agenda 2010 aus seinem altbundesrepublikanischen Schlummer erwacht, als klar wurde, dass die soziale Marktwirtschaft, der rheinische Kapitalismus, nicht das Ende der Geschichte ist. Und trotzdem ist immer noch etwas von dieser unerschütterlichen Sorglosigkeit zu spüren, dass alles gut werde, solange man sich an die bewährten, die altbekannten Erfahrungsmuster hält. Wo warst du denn am 28. August 1988? Ich muss zugeben, ich musste das Datum googeln und bin dann auf YouTube hängengeblieben. Das »Durchstoßene Herz«, als wäre es eine schlechte Headline, geradezu boulevardesk.

MW: Ich war bei einer Familienfeier bei meinem Onkel in der Vorderpfalz.

PN: Und wie hat euch die Nachricht erreicht?

MW: Ich weiß nicht mehr genau, wo die Nachricht ursprünglich herkam, aber mein Cousin erzählte auf einmal, da sei ein Unglück passiert mit irgendwelchen Raketen, er hielt die Flugzeuge für Raketen. Die Tragweite habe ich als Kind nie verstanden, sie ist mir erst nachträglich klargeworden. In Ramstein bin ich öfters gewesen, ich hatte manchmal außer der Reihe dort Klavierunterricht, in einer Schule mit unfassbar breiten Fluren, die Teppichboden hatten. Teppichboden! – Rammstein nehme ich ihren Namen übrigens bis heute erheblich übel, ich glaube, da geht es noch vielen anderen aus unserer Gegend so.

PN: Was dem Westen sein Teppich, war dem Osten sein Linoleum. Eigentlich wollten wir uns ja nicht über Stereotypen, Vorurteile unterhalten, aber anscheinend folgen Gespräche wie dieses einem eingeschriebenen kulturellen Code, bei dem bestimmte Marker zwangsläufig auftauchen müssen. Der Teppich ist ein großartiges Symbol für die alte BRD: irgendwie dumpf, irgendwie flauschig. Das einzige Mal, dass ich diesen markanten stechenden Geruch des DDR-Linoleums wahrgenommen habe, war im Schuhmuseum im Schloss Augustusburg in Weißenfels. Da gab es zumindest vor einiger Zeit noch eine Schuh-Ausstellung zu besichtigen, die original aus der DDR stammte, samt Bodenbelag.

MW: Bodenbeläge und charakteristische Putzmittelgerüche sind einfach etwas Atmosphärisches, was auf merkwürdige Weise regional und national abweicht, ohne dass es müsste. Frankreich hat z.B. eine ganz bestimmte Art, nach Putzmittel zu riechen. Im Treppenhaus zur alten Wohnung meiner Frau roch es wie in einer Kirche, vermutlich, weil auch dort Naturstein mit irgendetwas Traditionellem poliert wurde.

PN: Du hast vorhin gesagt, du hättest erst mit etwas Mitte Zwanzig deine unerschütterliche Überzeugung an deine Westsozialisierung verloren. Gab es dafür einen konkreten Auslöser, oder ging es darum, dass man ab einem bestimmten Alter beginnt, sich selbst historisch zu werden, Dinge noch einmal auf ganz andere Weise zu hinterfragen?

MW: Die Überzeugung ist eigentlich immer noch ziemlich stark, ich bin ja ein Mesoebenen- und Institutionen-Spezi und finde, dass vieles am deutschen Staats- und Gemeinwesen gar nicht so schlecht geregelt ist. Aber in den Nullerjahren bin ich auf Umwegen immer wieder mit linker Theorie in Berührung gekommen, hauptsächlich über Mensaflyer und Blogs mehr oder minder antideutscher Gruppen. Mein erster antideutscher Flyer 2003 hat sich mir bis heute eingeprägt: Es ging um die Proteste gegen den Irakkrieg. Joschka Fischer war für die Gruppe, die da schrieb, jemand, der den Holocaust vollenden wollte, weil er gegen den Irakkrieg war. Hannes Wader war jemand, der den globalen Atomkrieg herbeisehnte. Da wurde alles auf den Kopf gestellt oder auf die Füße oder worauf auch immer. Aber die Agenda 2010, das nur fürs Protokoll, hat mich nicht erschüttert. Ich habe meinen Zivildienst auf dem Sozialamt gemacht und hatte da von Anfang an einen differenzierten Blick. Witzigerweise habe ich indirekt für die Agenda gestimmt – ich habe auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Cottbus damals die Hand für den Leitantrag gehoben. Überrascht dich denn irgendetwas an meiner Schilderung oder ist das alles so, wie man sich das vorstellt? Und ist das so, weil Westdeutschsein halt irgendwie die langweilige, aber komfortable und akzeptierte Normalform des Deutschseins ist?

PN: Mich überrascht, wie deutlich die Gegensätze hervortreten: Ich könnte nicht von mir behaupten, dass ich mit einem großen Vertrauen in das deutsche Staats- und Gemeinwesen, in die Art, wie die Dinge in Deutschland laufen, groß geworden wäre. Das gab immer ein großes Unbehagen. Als ich 2015 auf der großen Gegendemonstration in Leipzig zum ersten Mal die Pegida-Slogans wahrgenommen habe, dachte ich: Den Sprech kennst du, und zwar aus der frühesten Kindheit, aus den 90er-Jahren, vielleicht nicht so sehr aus meiner Familie, aber aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, als Stimmung in der Stadt, die vielleicht irgendwann einmal auf irgendetwas stolz war, Kinder bekam, aber aus gewissen Gründen dies in jüngster Vergangenheit besser sein ließ. Da liefen alle mit einer gebrochenen Biografie herum. Die geschlossene Erzählung, die gab es nicht. Insofern war ich erstaunt, als ich mitbekam, dass es im Westen so etwas wie ungebrochenes Deutschsein gibt, eine ungeteilte Identität, die sich noch nicht einmal als glückliche Ausnahme versteht, denn dann wäre sie ja wieder gebrochen, sondern als unausgesprochene Prämisse geschichtlicher Deutungshoheit. Was: Deine Mutter hat bloß in Teilzeit gearbeitet? Bei uns haben alle Mütter in Vollzeit gearbeitet, zu Hause blieben nur die, die keine Arbeit hatten. Was: Du bist in einen kirchlichen Kindergarten gegangen? Zum ersten Mal ernsthaft über Religion nachgedacht habe ich im Philosophieunterricht. Was: Es gab eine starker Präsenz alliierten Militärs? Die Kaserne, in der mein Vater gedient hat, war ein ehemaliges sowjetisches Speziallager und früheres Kriegsgefangenenlager, heute sind dort Geflüchtete untergebracht. Mich verblüfft die gnadenlose Selbstverständlichkeit, mit der Westdeutschsein zum Maßstab geschichtlicher Erfahrungen im gesamtdeutschen Kontext erhoben wird. Eine Art »Rhenish Supremacy«. Siehe dazu jüngst Sophie Passmann.

MW: Emblematisch ist hier bestimmt auch, dass die erste (und lange einzige) Demonstration, von der ich so ein bisschen was live mitbekam, mit dem Einverständnis unserer Lehrer und unserer Schulleitung stattfand (es ging um irgendeine Bildungsreform, was sonst, langweilige landespolitische Sauce). Also sogar im Auf-die-Straße-Gehen herrschte irgendwie Ordnung und Zuversicht. Die gebrochenen Biografien gab es natürlich auch im Westen. Aber man konnte sie eben wegschieben, ich habe beim Sozialamt daran ja richtig tatkräftig mitgewirkt. Der Pultnachbar meines Vaters im Orchesterverein war ganz überrascht, als er erfuhr, dass es in unserer Gemeinde gar nicht so wenige Asylbewerber gab – na klar, die waren ja auch alle sorgsam in angemieteten Wohnungen untergebracht, und wenn es Stress gab, weil eine unserer »Kundinnen«, der etwas zu erklären sich nie jemand die Mühe gemacht hatte, den Putzeimer aufs Laminat leerte und den Boden ruinierte, gab es vom Amt halt Geld und beruhigende Worte für den Vermieter. Man sah nichts davon. Irgendwann (ich glaube, sogar noch vor 2015) haben sie aus der vor kurzem geschlossenen Bundeswehrkaserne eine Erstaufnahmeeinrichtung gemacht, spätestens da war dann alles sichtbar. Meine Eltern waren natürlich beide irgendwie in Flüchtlingshilfe involviert oder sind es heute noch.

Das hegemoniale Westdeutschsein ist eben auch nach innen hegemonial, es grenzt sich ja nicht nur gegen den Osten ab, sondern auch gegen die eigenen Merkwürdigen. Es gibt da sozusagen auch intersektionale Phänomene – wie westdeutsch ist Berlin-Mitte? Aber eine Leitdifferenz ist, dass gebrochene Biografien sich eben als Ausnahme verstehen. Deutschsein als Westdeutschsein (und das prägt sich ganz sicher bei Sophie Passmann in seiner höchsten Form aus) bedeutet vor allem erst einmal: keine Brüche, keine Uneindeutigkeiten. Das muss gar nicht einmal Spießertum im klassischen Sinne (oder in seiner Berliner Neo-Form) bedeuten. Es ist kein Zufall, dass das zutiefst westdeutsche, universell gestellte »Wir« zum Beispiel konstituiert wird, indem Gustav Seibt »So ist es gewesen« zu einem Buch sagt, das wie selbstverständlich vom Leser erwartet, dass er sich mit einer rheinländischen Reihenhausjugend identifizieren kann. Das »Wir« sind die Einfamilienhausmenschen – die z.B. wissen, was es heißt, »einen gemischten Kasten« aus dem Getränkemarkt mitzubringen, und die glauben, dass es etwas bedeutet, das zu wissen. Das »Wir« sind Leute wie ich und nicht Leute wie du, das ist ganz hart. Ich frage mich: Wie viel am Westdeutschsein ist einfach bräsiger Wohlstand? Kann man noch richtig westdeutsch sein, wenn man arm ist? Oder ist es kultureller, als man meint? Und wenn ja, wie? (Ich muss gerade an Bodentiefe Fenster denken und an das neue Buch von Anke Stelling, wo es ja anscheinend auch irgendwie wieder um Wohnen und Küchenfußböden geht, und über das die Kritik angemerkt hat, dass da doch irgendwie »Marzahn« als Sinnbild alles Fremden aufgebaut wird.)

PN: Der bräsige Wohlstand hat natürlich auch in den neuen Bundesländern Einzug gehalten. Ich kenne auch das Einfamilienhaus-Wir, die Bildungsaufsteiger, die Hecken, Zäune und Vorgärten, das große »Man macht das halt so«. Aber der Unterschied ist vermutlich, dass die Ausnahmen vom Wir immer noch Teil der Gesamterzählung sind. Selbst diejenigen, die sich nach 1990 ganz gut zurecht fanden, haben ein Bewusstsein dafür, dass es auch hätte anders kommen können. Insofern halte ich das Westdeutschsein tatsächlich zunächst einmal für ein kulturelles Phänomen, eine Frage der Sozialisation. Was nicht heißt, dass ökonomische Fragen, Fragen der gleichen Bezahlung, Fragen der Infrastruktur eine geringere Rolle spielten.

MW: Ganz direkt: Hast du im Hochschulbetrieb, im Literaturbetrieb, sonstwo das Gefühl, Anpassungsleistungen erbringen zu müssen, weil du nicht westdeutsch bist?

PN: Ich habe nicht das Gefühl gehabt, besondere Anpassungsleistungen erbringen zu müssen, auch wenn ich gerade im akademischen Kontext westdeutsche Habitus immer sehr bewusst wahrgenommen habe. Aber ich kenne viele Kommiliton*innen, Kolleg*innen, denen es damit anders geht. Was ich im Literaturbetrieb beobachte: Es gibt eine Verengung der Lesart: Wenn ich über ländlichen Gegenden in den neuen Bundesländern schreibe, weil mich der ländliche Raum, die latente, soziale Gewalt der Provinz eben interessiert, dann gilt man gleich als »Exponent einer wie auch immer beschaffenen ostdeutschen Nach-DDR-Literatur«. Und wenn man ein Buch über »Jena 1800« schreibt, dann kommt früher oder später die Frage nach »Chemnitz 2018«, als wäre Jena um 1800 ›ostdeutsche‹ Provinz. Dann frage ich zurück: Wie war es denn in Tübingen um 1800, im Evangelischen Stift, wie war es an der Karlsschule in Stuttgart? Es gibt einen blinden Fleck in der westdeutschen Geschichtsbetrachtung.

MW: Dergestalt, dass »Ostdeutschland« auch historisch gar nicht mehr anders als als »zukünftige ehemalige DDR« gesehen wird? Oder wie meinst du das?

PN: Ja, und der blinde Fleck der westdeutschen Geschichtsbetrachtung wird insbesondere dann sichtbar, wenn man die Blickrichtung einmal umkehrt: Dann ist auch »Westdeutschland« nichts anderes als eine »zukünftige ehemalige BRD«. Also ziemlich öde.

MW: Würdest du meine These unterschreiben, dass der westdeutsche gefärbte Blick auf Ostdeutschland (oder das Konstrukt davon) nicht davon zu trennen ist, wie (West-)Deutschland allgemein auf Unterschiede zwischen Stadt und Provinz blickt? »Ostdeutschland« wird immer rein auf Provinz reduziert, die Städte werden von vornherein ausgeklammert (Berlin, Leipzig, in geringem Maße auch Jena) oder auf provinzielle Aspekte (Nazidemos, Tristesse, leerstehende Plattenbauten) reduziert. Ein vollwertiges ostdeutsches urbanes Leben wird gar nicht anerkannt. Der Ostdeutsche an sich ist ein Dorfbewohner oder ein Insasse prononciert anti-urbaner (also im heutigen Sinne: bioladen- und cocktailbarloser, von Kettenläden geprägter) städtischer Siedlungen. Komisch auch, dass man sich den Ostdeutschen immer als Plattenbaubewohner vorstellt, während man die Gegenden, in denen er wohnt, jahrzehntelang als ein Eldorado von Altbauten betrachtet hat. Fast so, als sei es das Vorrecht der aus dem Westen Zugezogenen, in die Altbauten zu ziehen – vergleiche wieder »Marzahn« als Chiffre für das Andersartige bei Stelling, die 1991 von Stuttgart nach Berlin gezogen ist und Leipzig als Provinz betrachtet. Entsprechend wird ja auch Lukas Rietzschels Lausitz-Jugendroman »Mit der Faust in die Welt schlagen« als große Ostdeutschlanderklärung gelesen, obwohl es hauptsächlich eben ein Buch über Jungen in der Provinz ist. Weil Provinz halt irgendwie quintessenziell ostdeutsch ist. Wobei interessanterweise westdeutsch sein auch heißt, auf eine bestimmte Weise prononciert, zumindest von der Herkunft her kein Großstadtmensch zu sein. Hegemoniale Westdeutschheit ist auch provinziell markiert, allerdings eher mittelstädtisch als dörflich. Richtige Metropolen zu bewohnen ist vielleicht überhaupt nicht mit den etablierten Schablonen des hundertprozentigen Deutschseins zu vereinbaren.

PN: ›Provinz‹ meint zunächst einmal gar keine bestimmte Landschaft, schon gar keine eindeutig lokalisierbare Gegend, sondern eine spezifische Denk- und Lebensform, der man dann dieses oder jenes Etikett verpasst, zumeist natürlich negativ (rückständig, engstirnig, spießig). Ich will nicht bestreiten, dass es zwischen dem ländlichen Raum und spezifischen Provinzphänomenen (»Isso!«) starke Korrelationen gibt, das aber kurzzuschließen und damit einmal mehr den Gegensatz zwischen prononciert-aufgeklärtem Stadtleben und dumpf-zurückgebliebener Provinzexistenz zu zementieren, der im Grunde überhaupt kein Gegensatz ist, widerstrebt mir nicht nur, es widerspricht auch meinen Erfahrungen, die ich in und mit der Provinz gemacht habe. Provinz, das ist auch Geduld, Konzentration, Liebe zum Detail, gerade auf dem Land, aber nicht nur. Und jetzt kommt zu dem schiefen Gegensatz von Stadt und Provinz auch noch der schiefe Gegensatz zwischen West und Ost hinzu, und man braucht nur mit der Bahn am Rhein entlang zu fahren, um genau jenes Gefühl dumpfer Beklemmung zu bekommen, das vielfach mit der Provinz und dem Leben in neuen Bundesländern, in »Dunkeldeutschland« assoziiert wird. Am Rhein ist es stockfinster. Frank Witzel und Philipp Felsch haben das mit »BRD Noir« auf den Begriff gebracht: Wer heute in die alten Bundesländer reist, wird den Eindruck nicht los, in eine von der Geschichte abgehängte Provinz zu kommen, in eine Wostalgieblase. Und wenn dann, wie du sagst, »Ostdeutschland« auf Provinz reduziert wird, als gäbe es das im Westen nicht auch, als hätte es das nicht immer schon gegeben, als gäbe es nicht auch Städte wie Hildesheim, Pforzheim, Fulda, die eine echte Herausforderung darstellen, wenn man dort, aus welchen Gründen auch immer, ›heimisch‹ werden möchte, dann drückt sich darin ein sehr altes Verständnis von Provinzialität aus, womit wir endlich zu dem Vorrecht der Zugezogenen und den herrlichen Altbauvierteln in Leipzig und Berlin kommen: die (römische) Provinz als erobertes und beherrschtes Gebiet.

Und spätestens an dieser Stelle wird dann deutlich, dass es bei »Rhenish Supremacy« nicht um bloße Vorurteile in die eine oder andere Richtung geht, sondern um reale Macht- und Herrschaftsfragen. Natürlich: Es gibt auch den kritischen Blick auf die westdeutsche Provinz, gerade in der Literatur: Jan Brandt, Georg Klein, Frank Witzel. Nur sind das eben Ausnahmen. Und es kommt neben der von Dir schon benannten Übergriffigkeit eines ›So ist es gewesen‹, auch vielfach zu einer Verklärung eben jener westdeutschen Landstriche. (Wo steckt die Hausfrau bloß?) Florian Illies, der aus Schlitz bei Fulda stammt, ist da vielleicht das beste Beispiel: Man braucht nur Ortsgespräche (2006) aufzuschlagen und die witzig gemeinte Überschrift des 1. Kapitels zu lesen: »Geschlossene Ortschaft. In welchem erzählt wird, wie Tante Do die Marilyn Monroe der Schlitzerländer wurde und wie dieses gallische Dorf erst dem Kaiser, dann den Russen und den Amerikanern und schließlich auch der Moderne widerstand. Und wie es fast gelungen wäre, den Siegeszug der Eisenbahn und des Autos zu verhindern. Nebst einem Lobgesang auf Arschbomben, dreistellige Telefonnummern, Schnauzer und den Sirenenalarm samstags um zwölf«. Oh, Sirenengesang!

MW: Ha, Sirenenalarm. Ich bin ja unter Tieffliegern groß geworden. Ich weine den Sirenen keine Träne nach! Als Kind war mir schon irgendwie klar, dass Tiefflieger und Sirenenalarm irgendetwas miteinander zu tun hat, furchtbare Angst hatte ich vor beidem. – Wir können also festhalten, dass wir es mit mehreren Unterscheidungsachsen zu tun haben, nämlich Stadt–Land, Provinz–Metropole, gut–schlecht, normal–unnormal, Ost–West, die eben meistens gleichgesetzt werden, nur nicht immer – indem zum Beispiel die westdeutsche Provinz, wiederum reduziert auf Klischees von Mittelschichtwohlstand und tief in den 50ern verwurzelter Ordentlichbürgerlichkeit, eben als paradigmatisch gesehen wird. Das verbaut dann auch den Blick auf die spezifisch westdeutschen Probleme – neben der Schwierigkeit, sich in Hildesheim, Pforzheim, Fulda niederzulassen, fällt mir da die spezifische ästhetische Kaputtheit vieler westdeutscher Dörfer ein, die dadurch gekennzeichnet sind, dass bis in die 80er hinein von privater Seite unfassbar geschmacklos gebaut und renoviert wurde, während die Gemeinden sich durch überdimensionierte Bürgerhäuser, Schulzentren und allerlei Waschbetonaccessoires hervortaten.

(Teil 2 folgt voraussichtlich am 29. August. Zum Ausdruck »Critical (West-)Deutschness« vgl. auch den Beitrag von Julia Schramm in diesem Sammelband.)

Photo by Kai Oberhäuser on Unsplash

Es ist die Welt, in der Willy-Martin, ein Protagonist in Giulia Beckers Debütroman Das Leben ist eins der härtesten (Rowohlt 2019), abends nach Hause kommt, eine Pizza Hawai bestellt, sich mit seiner E-Zigarette mit Multifrucht-Liquid an seinen Medion-PC setzt und unter dem Pseudonym HäuptlingRaimundo gegen DieKnochenbrecherin Online-Kniffel spielt. Willy-Martin ist mit Silke befreundet, die bei einem psychischen Zusammenbruch vor etlichen Jahren, die Notbremse eines Regionalzuges betätigt hat und dadurch in Schulden gestürzt wurde, jetzt in der Bahnhofsmission in Borken arbeitet und gerne einen Spendenlauf für den krebskranken Obdachlosen Zippo organisieren möchte. Ihre Freundin Renate, die sie einmal unterstützt hat, muss nun selbst den Verlust ihrer Hündin Mandarine Schatzi und die Rechnung nach einem Berg von Impulskäufen verkraften. Gemeinsam beschließen die drei der 97-jährigen Nachbarin von Silke einen letzten Wunsch zu erfüllen und in die Fake-Tropen Tropical Island in einem alten Flugzeughangar nach Brandenburg zu fahren. Allein wie Becker durch die Erwähnung bestimmter Orte, Produkte und Menschentypen und durch gut beobachtete Details ein Kleinbürgermilieu entstehen lässt, macht dieses Buch schon lesenswert.

Es ist die Welt, in der Willy-Martin, ein Protagonist in Giulia Beckers Debütroman Das Leben ist eins der härtesten (Rowohlt 2019), abends nach Hause kommt, eine Pizza Hawai bestellt, sich mit seiner E-Zigarette mit Multifrucht-Liquid an seinen Medion-PC setzt und unter dem Pseudonym HäuptlingRaimundo gegen DieKnochenbrecherin Online-Kniffel spielt. Willy-Martin ist mit Silke befreundet, die bei einem psychischen Zusammenbruch vor etlichen Jahren, die Notbremse eines Regionalzuges betätigt hat und dadurch in Schulden gestürzt wurde, jetzt in der Bahnhofsmission in Borken arbeitet und gerne einen Spendenlauf für den krebskranken Obdachlosen Zippo organisieren möchte. Ihre Freundin Renate, die sie einmal unterstützt hat, muss nun selbst den Verlust ihrer Hündin Mandarine Schatzi und die Rechnung nach einem Berg von Impulskäufen verkraften. Gemeinsam beschließen die drei der 97-jährigen Nachbarin von Silke einen letzten Wunsch zu erfüllen und in die Fake-Tropen Tropical Island in einem alten Flugzeughangar nach Brandenburg zu fahren. Allein wie Becker durch die Erwähnung bestimmter Orte, Produkte und Menschentypen und durch gut beobachtete Details ein Kleinbürgermilieu entstehen lässt, macht dieses Buch schon lesenswert.

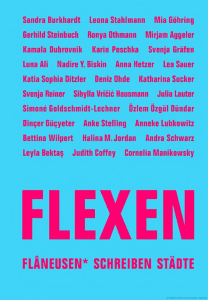

bewegen und darüber schreiben: „Heute lieber Hose. Heute lieber unsichtbar.“ (Mirjam Aggeler), „Ich verspeise die Stadt“ (Halina Mirja Jordan), „Flanieren heißt sich um nichts zu kümmern.“ (Anke Stelling), „Ich versuche so zu tun, als liefe ich hier jeden Tag lang.“ (Leyla Bektaş). Es wirkt, als schiene durch alle diese Sätze eine Art gemeinsames Bedürfnis hindurch, zunächst einmal Aussagen zu treffen, Fragen zu stellen, prägnante Sentenzen zu finden, um etwas zu umreißen, das bisher in der kulturellen Repräsentation nicht vorgesehen war: Menschen, die nicht männlich, weiß, cis und straight sind, bewegen sich ohne festes Ziel durch einen urbanen Raum und schreiben darüber. Sie flanieren – oder?

bewegen und darüber schreiben: „Heute lieber Hose. Heute lieber unsichtbar.“ (Mirjam Aggeler), „Ich verspeise die Stadt“ (Halina Mirja Jordan), „Flanieren heißt sich um nichts zu kümmern.“ (Anke Stelling), „Ich versuche so zu tun, als liefe ich hier jeden Tag lang.“ (Leyla Bektaş). Es wirkt, als schiene durch alle diese Sätze eine Art gemeinsames Bedürfnis hindurch, zunächst einmal Aussagen zu treffen, Fragen zu stellen, prägnante Sentenzen zu finden, um etwas zu umreißen, das bisher in der kulturellen Repräsentation nicht vorgesehen war: Menschen, die nicht männlich, weiß, cis und straight sind, bewegen sich ohne festes Ziel durch einen urbanen Raum und schreiben darüber. Sie flanieren – oder?