|

Vasile V.

Poenaru

bardaspoe [at]

rogers.com

geboren

1969, zweisprachig

aufgewachsen, Studium der

Germanistik in Bukarest,

darauf Verlagsarbeit und

Übersetzungen. Lebt

in Toronto.

(c) wikipedia.org

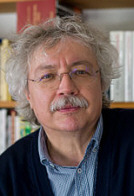

Karl-Markus-Gauß

Gauß versteht sich aufs

Zuhören, aufs Staunen,

aufs Begreifen, aufs

Wiedergutmachen,

aufs Retten.

Ermunternd und erfri-

schend wirkt Gauß´ unmit-

telbar gelebtes Engage-

ment, seine Menschen-

verbundenheit, das authen-

tische, rege Interesse für

Gruppen und Völker-

schaften, die es nicht

"geschafft" haben, die am

Rande der Geschichte

stecken geblieben sind.

... insofern ist er vor

allem auch Hoffnungs-

geber, Wegbegleiter, Mit-

mensch im wörtlichen

wie im weitesten Sinne:

einer von uns.

Buchumschlag: Zwei

Augen, eine Nase im

Gesicht, zwei Ohren, die

Zunge, das Sich-auf-den-

Kopf-stellen-Können,

natürlich noch kein

Schnurrbart, dafür aber

schon von klein auf

ganz storyteller.

"Dies ist eine meiner

frühesten Erinnerungen,

die Stimme, die heute nur

in mir noch existiert, weil

der Mann aus dem Radio

längst tot und im Äther

verrauscht ist, was er

sagte, diese Stimme, die

keinem Anwesenden

gehörte und nach zahllo-

sen Abwesenden fragte:

Sie war es, die in mir

das Bewusstsein meiner

selbst geweckt hat."

(Karl-Markus Gauß)

Linktipp

www.omvs.at

|

|

"When I was

younger, I could remember anything,

whether it had happened or not" (Mark Twain).

Die

Leistungen des hierin geehrten Geburtstagskindes in groben Zügen:

Karl-Markus Gauß kam Neunzehnvierundfünfzig in good old Salzburg auf die

Welt; am vierzehnten Fünften hat er Geburtstag: vier, fünfzig, fünf,

vierzehn. Ein bisschen Mathematik, und schon sind alle Kartoffeln im Sack.

Alle Bücher. Alle Preise und Auszeichnungen. Alle fragenden Begleiter, alle

Freunde. Die Siebensachen in der Literatur. Die donauschwäbischen Vorfahren.

Die österreichische Gemütlichkeit.

Die europäische

Berufung. Das Infragestellen. Die Neugier. Die Polemik. Ein Meilenstein

nicht nur im Literaturbetrieb deutschsprachiger Ausdrucksweise: Der

langjährige Herausgeber von "Literatur und Kritik", ein Mann, dessen

weltoffener Blick tagtäglich viele Stunden lang wahrlich auf Tausende Bücher

fällt (riesengroße Hausbibliothek), ist mittlerweile sechzig.

In

den letzten paar Jahrzehnten kam vom Fuße des Mönchsbergs so manches auf den

Leser zu, denn ein begabter Autor, ein belesener Kulturmensch, der da Wache

hält, versteht sich auf sein Handwerk – und wurde mittlerweile in fünfzehn

Sprachen übersetzt. An tragfähigen Antworten fehlt es ihm nicht.

Fährtenlesen? Tatsachenerfassung? Das Ding an sich aus der Mitte der Welt

herausgreifen und für uns umschreiben? Ganz Karl-Markus Gauß. Ein

gemeinsamer Nenner all der vielen kleinen, in ihrem jeweils spezifischen

Zusammenhang eingebetteten Geschichten, die ins Gedächtnis gerettet werden

müssen, um dadurch der einen großen Geschichte auf der Projektionsfläche des

geschriebenen Wortes mehr Sinn abzugewinnen und das Moment ihrer

Triebhaftigkeit so richtig in Griff zu bekommen.

Er versteht sich aufs Zuhören, aufs Staunen, aufs Begreifen, aufs

Wiedergutmachen, aufs Retten. Das liegt in der Natur der Dinge, in der

Selbstverständlichkeit des Autors, in seiner inneren Veranlagung, in seinem

donauschwäbischen Vermächtnis, in seinem österreichischen Werdegang. Als

studierter Historiker und Germanist, als schneidiger Essayist, als

Literaturkritiker, als Herausgeber, als "unerschrockener Ritter" (Wendelin

Schmidt-Dengler) weiß Gauß wie kein zweiter um die Vielfältigkeit, um den

Reichtum, um die Narben des guten alten Kontinents (und späht auch mal gerne

in die Neue Welt rüber, wo er übrigens seit gut fünfzehn Jahren einen

geheimen Scout hat), nennt den westlichen wie den östlichen Teil Europas

sein eigen, holt sich, was er braucht, um besser in die Zukunft blicken zu

können, genauer gesagt: was wir brauchen. Wir Menschen. Wir Europäer.

Leicht

schlüpft bei einer derartig großzügig angelegten Betrachtungsweise der

vielsprachigen Blocksteine, aus denen die europäische Seele

zusammengebastelt wurde, zusammengebastelt wird, ein Personalpronomen aus

der dritten Person in die erste, aus dem Singular in den Plural, aus der

Eindimensionalität der individuellen Perspektive in ein gemeinsames

Fürwahrhalten von Vorstellungswelten, wie der Denker sagen würde. Leicht

schlüpft unsere Denkweise, ja unser gesamter flow of language in ein völlig

anderes Bett. Ob es nun das Bett der Salzach sein mag oder gar dasjenige der

Donau, des "intelligentesten Flusses von Europa" (so Gauß im ORF-Interview

2012), sei dahingestellt. Es sind jedenfalls nicht nur unsere Gedanken, die

wir da hegen, wenn wir mit einem Gauß segeln, reiten, fechten, debattieren –

und doch sind es unsere Gedanken, ja es sind, wenn man’s recht bedenkt,

schon immer unsere Gedanken gewesen; nur, Gauß kann sich halt viel besser

daran erinnern als wir selber. Darin besteht sein Geschick.

Was bei diesem Geburtstagskind besonders erfreulich, ja in mehrfacher

Hinsicht geradezu ermunternd und erfrischend wirkt? Sein unmittelbar

gelebtes Engagement, seine Menschenverbundenheit, das authentische, rege

Interesse für Gruppen und Völkerschaften, die es nicht "geschafft" haben,

die am Rande der Geschichte stecken geblieben sind: vergessen, verloren,

verschollen. Er birgt ihre Geschichten aus dem dunklen Spalt der

Vergessenheit. Er reicht ihnen seinen Bleistift, lässt sich nicht aus der

Fassung bringen, wenn bisweilen kein rosarotes Happy End am Horizont

sichtbar wird, sondern bloß ein ruhiger Abend nach einem bewegten

Nachmittag, ein gutes Morgen nach dem leidlichen Heute, ein Übermorgen nach

dem Morgen, eine kleine Ewigkeit des einträchtigen Gutseins nach der

Vergänglichkeit menschlicher Zwietracht.

Er

zieht kräftig an seinem Ende, liest, liest, liest, schreibt, schreibt,

schreibt, bis alle wieder da sind: Bis wir wieder wissen wollen, was einst

war, was mal wird. Er holt die Mär’ zurück – und zwar nicht bloß ans andere

Ufer der Salzach, sondern buchstäblich ins Gedächtnis, ins kollektive

Gedächtnis einer Gemeinschaft von Völkern, die er doch so gerne nicht nur

als Wirtschaftsunion, sondern auch als Sozialunion wahrhaben möchte.

Insofern ist Gauß eben vor allem auch Hoffnungsgeber, Wegbegleiter,

Mitmensch im wörtlichen wie im weitesten Sinne: einer von uns.

Jeder Essay ein Ritt ins Ungewisse, jeder Herzschlag Bedeutungsträger einer

breit angelegten, aus historischer, erkenntnistheoretischer,

literaturwissenschaftlicher, gesellschaftskritischer bzw. nur so, zum

Fit-Bleiben, aus rein philosophischer Perspektive reflektierten Handlung,

die sich hier und jetzt abspielt, in uns, in unserem Europa, in der

Immerzeit unseres Seins und Werdens. Jeder Handschlag ein herzlicher. "Mit

mir, ohne mich", "Von nah, von fern", "Zu früh, zu spät", "Lob der

Sprache, Glück des Schreibens". Titel, hinter denen man die Wahrhaftigkeit

eines Spracherlebnisses ahnen darf. Um den Spieß mal kurz umzudrehen: Ja,

hier liegt in der Tat ein Glücksfall vor. Und Lob ist durchaus angesagt. Lob

der Sprache – und der Menschen, die sie pflegen. Immer mittendrin und ganz

am Rande, um es mit Gauß zu sagen.

"Das Erste, was ich sah". Buchumschlag: Zwei Augen, eine Nase im Gesicht,

zwei Ohren, die Zunge, das Sich-auf-den-Kopf-stellen-Können (Foto-Quiz: Wer

ist nun Karl-Markus und wer ist welcher Bruder?), natürlich noch kein

Schnurrbart, dafür aber schon von klein auf ganz storyteller. Eigentlich

ganz toll.

Vor

sechzig Jahren wurde es ihm an der Wiege gesungen: Dieses Kind wird sich an

alles erinnern können. Und das Erste, was es sah, waren Wörter, die in der

Luft schwebten, den Raum füllten, nicht mehr weg wollten. Formlose Wörter,

allein auf die inwendige Begrifflichkeit der Akustik eines Raumes

konzentriert, in dem ein Kind sich mit den Augen des Mannes, zu dem es sich

noch entwickeln sollte, im Nachhinein ein Bild von dieser Welt macht, ohne

dass die Kindheit gleich durch den rückblickenden Erwartungshorizont des

Erwachsenen vereinnahmt und überinterpretiert wird. Eigennamen. Die vom

Radio ausgespuckten Namen der Verschollenen.

Karl-Markus Gauß' erste Erinnerungen sind in Klang gefärbt. Das "Deutsch der

Donauschwaben", das österreichische Deutsch, mit Fremdwörtern aus dem

Altreich gewürzt, die das Kind sich zu eigen macht, ja gewissermaßen schon

eher musikalisch betrachtet in sich hat, trägt, pflegt, noch bevor es sich

dessen bewusst wird. Das Abstrakte des frühzeitig nahe gelegten

Bekenntnisses "Wir sind Donauschwaben", das dann schließlich in die doch

wenigstens in etwa konkretere Begrifflichkeit eines Stromes mündet, der

einen wo hin führt: da, wo er herkommt. Und so ist es denn auch der

angenehme Klang seiner Stimme, seiner Sprache, der uns flussabwärts

begleitet, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wohin ein intelligenter

Wasserlauf führen kann und wie einer "schreibend ein besserer Mensch wird".

Elftausend

Bücher zu Hause haben, das ist nicht jedermanns Sache. Aber ein Gauß lebt

erwiesenermaßen von Büchern, in Büchern, über Büchern, unter Büchern (allein

die Fackel-Edition wiegt 35 Kilo, nicht einmal bei Familie Feuerstein waren

die Schreibsteine schwerwiegender), ja seine Wohnung besteht fast

ausschließlich aus Büchern. Und die Bücher leben in ihm. Und er lebt für

uns.

Das Erste, was er sah: "Dies ist eine meiner frühesten Erinnerungen, die

Stimme, die heute nur in mir noch existiert, weil der Mann aus dem Radio

längst tot und im Äther verrauscht ist, was er sagte, diese Stimme, die

keinem Anwesenden gehörte und nach zahllosen Abwesenden fragte: Sie war es,

die in mir das Bewusstsein meiner selbst geweckt hat." Dieses Bewusstsein

sollte im Laufe der Zeit noch weit über das eigene Selbst hinweg gehen, in

ein erweitertes Sein eingebunden werden, Leute von nah, von fern erreichen,

nähren, einverleiben. Dreimal hoch: der Autor, die Leseratte, das sinnvolle

Sprachereignis der Sorte Gauß.

Zuerst erschienen in:

ADZ

(Allgemeine

Deutsche Zeitung für Rumänien),

14.05.2014 |

|