|

Vasile V.

Poenaru

bardaspoe [at]

rogers.com

geboren

1969, zweisprachig

aufgewachsen, Studium der

Germanistik in Bukarest,

darauf Verlagsarbeit und

Übersetzungen. Lebt

in Toronto.

(c) Maria Stefanescu (www.arcub.ro)

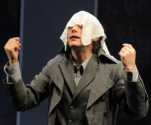

Was Marius Manole hier

durchmacht, ereignet sich

nicht im fernen Russland,

nicht in der Vergangenheit,

nicht in Gogols Welt,

sondern hier und jetzt,

in unserer Welt, in unserer

Zeit. Das geht uns an. Das

zermürbt uns. Das jagt uns

einen ontologischen

Schrecken ein.

(c) Maria

Stefanescu (www.arcub.ro)

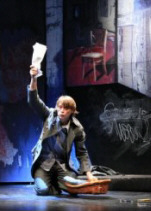

Um Marius Manole herum,

kreisend, paradigmatisch

in drei verschiedenen

Stellungen abgebildet,

mit verschwommenen

Umrissen:

Alexander

Bălănescu, die Verkörpe-

rung des Klangs, der

Töne, der Mysterien

und Urkräfte.

Linktipp

www.arcub.ro

|

|

Das

Hirn steckt nicht im Schädel. Es kommt vom Kaspischen Meer. Dies erfährt der

auf begrifflicher und emotionaler Ebene systematisch und zielorientiert

verunsicherte Zuschauer von Felix Alexas bewundernswerter, auf Emil

Iordaches rumänischer Übersetzung basierender Gogol-Inszenierung

(Bühnengestaltung: Diana Ruxandra Ion). Die Premiere fand am 1. Februar 2013

im Bukarester ArCuB-Saal statt.

Die Russen

kommen! Nein, sie waren schon immer da, mit ihrer ganzen Kultur, mit ihrer

abgründigen Philosophie, mit ihrem Geschick, herauszufinden, wie der

Angstschrei, wie der Todesschrei eines Menschen in Anbetracht seiner

Gedankenwelt dramatisch zu destillieren und den Mitmenschen zu kommunizieren

sei, die ja oft bereits längst selber an ihrem eigenen Schrei ersticken,

ohne es zu ahnen, weil sie nicht wissen, dass sie schreien wollen, weil sie

nicht wissen, was ihre Gedankenwelt "im Innersten

zusammenhält", um es mal ein bisschen out of line mit Goethe zu

sagen. Freilich: An einem Gogol kann man sich die Finger verbrennen. Der

rumänische Regisseur Felix Alexa kam heil davon.

Was diese

Aufführung ohne viel Aufhebens bewerkstelligt, ist eine im

durchaus besonnenen Ton formulierte Argumentation aus

progressiv entgleisender Sicht. Eine tiefgreifende und – Hand aufs Herz –

ziemlich anstrengende Auseinandersetzung mit den grundlegenden Gegebenheiten

des Menschseins, mit dem jenseits der Illusion gesellschaftlicher Bindungen

vereinzelnden Individuum und seiner Gedankenwelt, mit seiner Dürftigkeit,

mit der Unbehaglichkeit des freien Willens und seinen Grenzen. Ein Hader auf

allerkleinstem Raum, kurz, ein Verhängnis: erzählen zu wollen, was in keine

Geschichte passt. Die ganze Tragik des Zusammenbruchs von Vernunft und

Verstand.

Schon aus dem

grafisch gelungenen Programmheft dringt der zum Teil

erkundende, zum Teil wissende, zum Teil bangende, ja wie flehende Blick

eines Mannes durch, der sich in zunehmendem Maße seiner Befangenheit bewusst

wird, ihr dabei jedoch keinen Sinn abzugewinnen vermag und daran schließlich

verzweifeln muss. Dank der durchaus überzeugenden Leistung des

Hauptdarstellers Marius Manole und der folgerichtig und stimmig

ausgearbeiteten (nicht nur) musikalischen Begleitung seines "Alter Ego"

Alexander Bălănescu wird eine vorzüglich ansprechende Diskursivität des

szenischen Werdegangs gewährleistet, die den Rahmen der menschlichen

Bedingtheit und ihrer überwältigenden Tragik, ja jeden Rahmen – und jedes

Zwangshemd – sprengt.

Der in Rumänien

längst berühmte Schauspieler Marius Manole schafft es, den Zuschauer von der

Authentizität, von der zeitgenössischen Relevanz der Handlung

– sprich Verwirrung – zu überzeugen. Was er

durchmacht, ereignet sich nicht im fernen Russland, nicht in der

Vergangenheit, nicht in Gogols Welt, sondern hier und jetzt, in unserer Welt,

in unserer Zeit. Das geht uns an. Das zermürbt uns. Das jagt uns einen

Schrecken ein, einen ontologischen Schrecken.

Fast will einem da Georg Büchners Lenz einfallen, dem es – wie vom Autor

beiläufig mitgeteilt wird – "manchmal

unangenehm [war], daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte." Oder Kafkas

Urteil. Oder Hoffmannsthals Brief. Dank der Authentizität

der Inszenierung merkt man, wie aktuell die grundlegende Frage ist, Sinn und

Sinnlosigkeit zu trennen, ein (logisches) Urteil zu fällen, ein gescheites

Wort aufzuzeichnen: sich überhaupt noch was

einfallen zu lassen über das Leben, die Welt, die Frau, das Aufblitzen eines

erhabenen Moments, das Spitzen eines Bleistifts.

Eine

Gogol-Geschichte über ein der geistigen Umnachtung verfallendes Individuum

zu einem Hundert-Minuten-Marathonlauf durch eine begrifflich kaum fassbare

Seelen-Einöde szenisch aufarbeiten: zu einer "fantastischen und ergreifenden

Sinfonie", zu einem "subtilen Miteinander von Text und Musik, zwischen dem

Realen und dem Imaginären". Nichts weniger hatte der Regisseur Felix Alexa

im Sinn, als er an "seinem" Wahnsinnigen bastelte. Und jeder Satz, dem

Marius Manole mit Schwung und reflektierender Lebendigkeit szenische Wirkung

einhaucht, sitzt. Jede Saite (des Violinisten Alexander Bălănescu)

schwingt die wundersamen Töne unserer Selbstheit und unserer Andersheit und

unserer ontologischen Einsamkeit in jene Schichten des Seins, die uns am

wenigsten behagen: wo die Gedankenwelt des Individuums nicht mehr im Selbst

generiert wird, sondern das gleichsam in seiner Eigenschaft als

vernünftiges, als räsonierendes Wesen ausgeschaltete Individuum von außen

her überkommt, etwa vom Kaspischen Meer.

In Marius

Manoles mal vage aufbegehrenden, mal schier trotzigen, mal wie einsichtig

grübelnden, mal verheißungsvoll vielseitig bejahenden Zügen spricht

Unbändigkeit und Lähmung, Sprachgewalt und Entsetzen: vor dem Alleinsein

im weitesten Sinne, vor dem Unvermögen, etwas Gereimtes, etwas in sich

Zusammenhängendes zu formulieren, etwas, das auch außerhalb des Selbst (und

seines Alter Ego) Bestand habe. Manole spielt den (mutmaßlich) ins Irrenhaus

eingewiesenen schizophrenen Helden

Poprischtschin, der die

Grenzen zwischen dem Normalen und dem Abnormalen dergestalt entschärft, dass

einer gar nicht mehr weiß, wann das ursprünglich ganz vernünftig,

wennschon nicht gleich erbaulich klingende Selbstgespräch eines

Durchschnittsmenschen mit überdurchschnittlichen Ambitionen ins total

Sinnwidrige ausschwenkt.

Poprischtschin

ist der irrende Geist, dem das Gebäude der Logik zu eng wird. Um ihn herum

schweben Instanzen einer Wirklichkeit, deren Unsch ärfe

auch auf dem Programmheft bedeutungsvoll und kreativ wiedergegeben wird.

Klar erkennbar: Marius Manole, die Verkörperung

des Wortes. Um ihn herum, kreisend, paradigmatisch in drei verschiedenen

Stellungen abgebildet, mit verschwommenen Umrissen:

Alexander Bălănescu, die Verkörperung des

Klangs, der Töne, der Mysterien und Urkräfte, die um das Wort herum unter

anderem unter Berücksichtigung der in die Aufführung eingebauten

erkenntnistheoretischen Zusammenhänge das Sagen haben.

Aufzeichnen

heißt Festhalten. Nur, das Schreiben verfällt zu einer mechanischen

Tätigkeit, das Denken zu einer zwecklosen, linkischen Handhabung von

Begriffen, von Informationen, von Gedankenzügen, die nirgendwo hinführen.

Seine Vernunft kommt ihm abhanden. Der Mensch wird entmenschlicht. Und doch.

In den

"Aufzeichnungen" werden sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne

viele Bleistifte gespitzt. Und dann werden sie freilich wieder gebrochen:

diese brutale Dekonstruktion einer festhaltbaren szenischen Wirklichkeit

synthetisiert vielleicht am besten das weit ausholende Bestreben dieses

Gogol-Projekts, von der Unsagbarkeit der Dinge zu

erzählen.

Was nicht

(mehr) gesagt werden kann,

was in keine gescheite Formulierung mehr passt, wird durch Musik

wettgemacht. Wegweisend, betörend, verdoppelnd, nein, vervielfachend und

gleichsam in andere Dimensionen der Wahrnehmung einbettend wirken Bălănescus

Töne, beklemmend wirken seine Worte, die nicht seine Worte sind, sondern

jene aller sonstigen Personen, und dazu die des Helden dieser zweckmäßig

fehlgeratenen Handlung. Verloren blickt uns Marius Manole entgegen. Uns: den

Gefundenen. Dass die "Aufzeichnungen" letztendlich im wundersamen

Aufgehobensein zwischen Text und Musik leserlich werden, gehört

zu den mitschwingenden Konsequenzen einer Metatext-Dialogik, an der man noch

lange nach dem Fall des Bühnenvorhangs kauen darf. |

|