|

Wir leben in einer

sexbesessenen Gesellschaft, gleichzeitig leiden jedoch viele Menschen unter

einer masochistischen Scham, nämlich dann, wenn es um ihren eigenen Körper

geht (1). Eine Psychologie der Scham, wie es unsere

gemeinsame Dissertation "Sexualwissenschaftliche

Untersuchung zu Sexualität, Scham, Nacktheit, Körperbild und Selbstwert von

Jugendlichen im Alter von 15 Jahren bis 20 Jahren"

(2) darstellt, ist daher – in

Anbetracht der gesellschaftlichen Unehrlichkeit um Liebe, Körper, Nacktheit

und Sexualität – sehr wichtig, denn Menschen erkranken vielfach an einer

Überfülle von Schamgefühlen, zum Beispiel an Depression.

Der gesellschaftlich

führende Umgang mit Nacktheit und Sexualität produziert in unserer

westlichen Kultur – nicht nur bei Jugendlichen

–

massenhaft Scham. Die pornographischen, aber auch medialen Standards durch

die unzähligen Angebote in Werbungen, im Internet etc. Bezug nehmend auf

nackte Körper beiderlei Geschlechts lassen beim Großteil Gefühle von

Beschämung zurück. Grund dafür ist die Empfindung von Mangelhaftigkeit. Immer

mehr Teenager leiden an einer massiven Körperbildstörung (wie zum Beispiel

an Anorexia nervosa).

Das Schamgefühl ist

anthropologisch als universell anzusehen, es ist nicht ein

Resultat von bestimmten Epochen. Wie Menschen beschämt werden – hier

sei an den kommerziellen Kult des perfekten body erinnert, ist

historisch relativ als auch geschlechtsspezifisch. Die Geschlechterunterscheidung zum

Schamverhalten zeichnet sich deutlich in unserer empirischen Untersuchung

ab. Eine unserer Thesen lautete: Körperbild und

Körperempfinden stehen in direktem Zusammenhang mit Scham. Wir befragten 523

BerufsschülerInnen aus Kärnten, davon waren 318 Jungen und 205 Mädchen.

Anhand unserer empirischen Auswertungen von drei Fragebögen (HFS, FBeK und

TSST) (3) pro Person bestätigte sich die These. Bei

den befragten männlichen Jugendlichen herrschen Minderwertigkeitsgefühle

vor, die sich

primär auf deren Penis (Ausschauen wie Größe, Dicke, etc.) beziehen. Diese

werden von uns als geschlechtsbedingte Scham bezeichnet. Für die

befragten Mädchen führt die Scham, bezogen auf ihren ganzen Körper (wobei

das weibliche Genital hier eine untergeordnete Rolle einnimmt), zu

einem starken

Gefühl von Minderwertigkeit. Das führen wir auf

geschlechtsspezifische Sozialisierung zurück. Die befragten Jugendlichen

gehen mit ihren Körpern überaus selbstkritisch um. Sie vergleichen ihre

Körper ständig mit dem in unserer Gesellschaft

geltenden Idealbild. Dieses künstlich generierte

Ideal ist jedoch nicht zu erreichen. Insgesamt haben die weiblichen

ProbandInnen eine höhere Schamschwelle, was auch mit einem niedrigeren

Selbstwert einhergeht.

Scham ist ubiquitär.

Selbst mit Angeboten wie "Die Scham ist vorbei" kann

eine solche sich nicht überspielen lassen. Die Scham ist nach Hegel

"eine Wirkung der Liebe" und "…

dieses Zürnen der Liebe über die Individualität ist die Scham"

(4).

Die Scham wirft den liebenden Menschen ob seiner Unvollständigkeit auf sich

selbst zurück. Minderwertigkeit bezogen auf Körpergröße (Brustumfang, Penis-

sowie Scheidengröße), Hautfarbe, Adipositas

etc. können Ansatzpunkte für das Gefühl sein, dem gegenwärtigen oder

vorgestellten Liebesobjekt nicht auszureichen. Damit in Zusammenhang steht

der Handlungsimpuls, der zur Scham dazugehört, entweder sich selbst oder

Teile von sich selbst zu verbergen. Destruktive Folgen von starker Scham,

wie etwa Wut und Zorn, können Amokläufe

sein. Scham kann zu psychischen Krankheitsbildern führen wie zum

Beispiel Dysthymie (vormals neurotische Depression) und

Persönlichkeitsstörungen.

Auf unsere Frage

"Meinen Sie, dass gehemmte/unterdrückte Sexualität

(in welcher Form auch immer) krank machen kann?" (TSST) ging hervor, dass

weit über die Hälfte der befragten Lehrlinge der Meinung sind, dass dies

möglicherweise krank machen kann.

Wie lässt sich Scham

demnach transzendieren? Hierzu entwickelten wir ein

"Schammodell":

Das

Modell besagt folgendes: Psychoanalytisch betrachtet geht es um die

Überwindung einer narzisstischen Kränkung. Wird die Annäherung zwischen zwei

Menschen im Namen der Liebe durch die Abweisung eines Individuums

verhindert, führt das unmittelbar in seinem Widerpart zu Scham und Wut.

Diese unmittelbare Haltung gilt es zu überwinden, um dadurch die Sicht

darauf zu ermöglichen, dass diese schmerzliche Ablehnung in der

unwiderlegbaren Individualität des anderen begründet liegt und in diesem

Sinne akzeptiert und respektiert werden muss. Gelingt dieser Schritt, so hat

man/frau auch unmittelbaren Zugang zum Gegenüber als ganzen Menschen

gewonnen, und seine Abweisung wird zu einer Bestätigung der eigenen

Menschlichkeit. Am Ende dieses Prozesses stehen zwei gleichwertige

Individuen, denen es möglich ist, vernünftig und unmittelbar

miteinander zu kommunizieren und dabei der Forderung der Aufklärung

nachzukommen, das Gegenüber nie nur als Mittel für die eigenen Zwecke zu

betrachten. Narzissmustheoretisch stellt der Humor eine der wenigen Chancen

dar, aus den Schwierigkeiten der Kränkung herauszukommen.

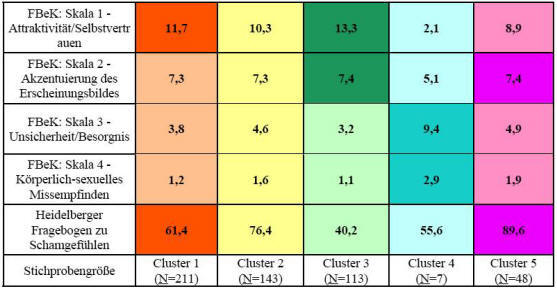

In einer von uns

dargestellten Clusteranalyse (Suchmethode) nach der Wart-Methode, wurde

versucht Gemeinsamkeiten der zwei Testinstrumente (FBeK und HFS) zu finden.

Die fünf Cluster wurden

wie folgt dargestellt:

Cluster 1: "Die

Selbstbewussten"

Sie

bilden die größte Gruppe, die sich selbst als durchschnittlich attraktiv

bezeichnen und ein gesundes Selbstvertrauen aufweisen.

Cluster 2: "Die

Durchschnittstypen"

Diese

weisen in keiner der vier Skalen des FBeK Auffälligkeiten auf.

Allerdings kämpfen sie mit ihren Schamgefühlen, da sie sich ständig mit den

imaginären Idealbildern messen müssen.

Cluster 3: "Die

Egoisten bzw. die Ichbezogenen"

Sie

haben kaum eine Unsicherheit, eine Besorgnis sowie ein körperlich-sexuelles

Missempfinden in Bezug auf ihren Körper. Sie haben ein hohes

Selbstwertgefühl und sind jene Gruppe, die es scheinbar geschafft hat, dem

vorgestellten Schönheitsideal am nächsten zu kommen, was mit einem geringen

Schamverhalten zusammenhängt.

Cluster 4: "Die

Opfer"

Diese

bildet vergleichsweise eine relativ kleine Gruppe mit 7 Personen,

wobei 5 Probandinnen im Fragebogen TSST auf die Frage "Sind

Sie in Ihrer Kindheit zu sexuellen Handlungen angehalten worden?" mit

"ja" antworteten. Dies kommt mit einer relativ großen

Unsicherheit und einer Besorgnis sowie mit einem körperlichen-sexuellen

Missempfinden zum Ausdruck. Diese Gruppe dominieren Mädchen.

Cluster 5: "Die

Schamhaften"

Diese Gruppe setzt sich

vorwiegend aus den befragten weiblichen Jugendlichen zusammen. Sie besitzen

einen gesunden Egoismus, der eine außerordentliche Gewichtung des

Erscheinungsbildes des eigenen Körpers mit sich bringt.

Zusammenfassend kann

festgehalten werden, dass die Mädchen extrem stark auf Nacktheit reagieren,

die nicht nur auf das weibliche Geschlechtsorgan bezogen ist, hingegen die

Burschen auf die Genitalscham mit höheren Schamrohwerten reagieren. Somit

läuft die weibliche Geschlechtlichkeit und Körperlichkeit Gefahr, durch

Eigen- und Fremdabwehr zu erkranken.

"Geliebt wirst du einzig

dort, wo du schwach dich

zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren." (Adorno)

Anmerkungen

(1)

Odreitz, Klaudia (2002): Nacktheit - ein Menschenrecht, das

erkämpft werden muss? Anmerkungen zu einer durchaus widersprüchlichen

Situation. Dissertation an der Alpen-Adria-Universität 2002,

Klagenfurt

(2)

Odreitz, Klaudia, Obersteiner, Mario (2007):

Sexualwissenschaftliche Untersuchung zu Sexualität, Scham, Nacktheit,

Körperbild und Selbstwert von Jugendlichen im Alter von 15 Jahren bis 20

Jahren, Dissertation an der Alpen-Adria-Universität 2007, Klagenfurt

(3)

HFS = Heidelberger Fragebogen zu Schamgefühlen, FBeK = Fragebogen

zur Beurteilung des eigenen Körpers, TSST = Abgewandelter Fragebogen zur

Sexualität von Odreitz und Obersteiner

(4)

Hegel, G.W.F. (1986): Frühe Schriften, Werke 1, Suhrkamp,

Frankfurt/Main. S. 247

|