|

Termine Autoren Literatur Krimis Biographie Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Preisrätsel |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

Verlagsporträt Artikel online seit 18.03.13 |

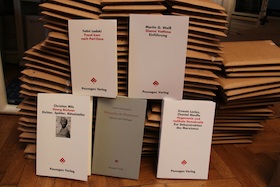

Der Passagen Verlag

|

||

|

Als ich mir Ihre Biographie angesehen habe: Das, was Sie machen, erfordert irgendwie einen Impuls, der vorher da sein muss. Es hätte eine normale akademische Karriere sein können. Aber sich erstens auf Philosophie zu werfen, und dann mit der Ausrichtung auf vor allem französische Philosophen, aber auch das Umfeld, was ich so gesehen habe, – das erfordert schon eine gewisse Leidenschaft. Ich wollte Sie fragen, wo diese Leidenschaft herkommt. Zu Beginn meines Studiums der Philosophie stellte ich mir meine berufliche Zukunft so vor, dass ich nach dem Studium an der Universität forschen und lehren würde, damit wäre ich damals sehr zufrieden gewesen. Es kam aber alles anders, und aus der anders als zunächst gewünscht und geplant verlaufenden Lebensgeschichte hat sich eine andere Logik ergeben, die schließlich zu 25 Jahre »Passagen« geführt hat, zu dem, was ich und der Verlag heute sind. Der Impuls und die Leidenschaft für das »Passagen« Projekt kommen aus meinen frühen Lebenserfahrungen, aus dem Aufwachsen im zwar geteilten aber doch einen Lebensraum bildenden Berlin bis 1961, aus der Schulzeit und dem Studium im nun wirklich geteilten Berlin nach 1961, aus der Auseinandersetzung mit dem, was ich bis Mitte meiner 20er Jahre in der DDR erlebt habe. Ich bin in Ostberlin groß geworden, bis 1961 mit offener Grenze, und habe dort studiert. Zu diesem Aufwachsen in der DDR gehörte eine antifaschistische Grundhaltung, ein humanistischer Gestus, das Gefühl oder der Glaube, in dem Teil Deutschlands zu leben, der die deutsche Schuld akzeptiert und bearbeitet und für sie einsteht. Zum Aufwachsen in der DDR gehörte für mich aber auch, mit dem System in Konflikt zu geraten und mich fragen zu müssen, was hat dieser Staat, was haben diese Verhältnisse mit den Idealen zu tun, die als Leitideen dieses Staates propagiert werden. Es ist ja nicht so, dass man dann die Zeit davor vergisst, wenn man mit großem Glück, wie ich es hatte, mit Mitte 20 aus der DDR herauskommt und nochmal ein neues Leben beginnen kann, nachdem man dort in eine Sackgasse geraten war. Die Prägung in der Jugend und die Auseinandersetzungen und die Fragen, die da aufgeworfen wurden, das alles wird durch den Wechsel des Landes nicht gelöscht, das begleitet einen noch lange, vielleicht für das ganze Leben. Darf ich noch fragen: Was war denn der konkrete Anlass ihrer Verhaftung durch die Stasi?

Verhaftet wurde ich aus

nichtigem Anlass. Zugleich ist es aber eine komplexe Geschichte, die über den

Fall hinaus interessant ist, weil sie eine Vorstellung von der Realität des

Repressionssystems der DDR vermittelt, das eben nicht

nur politische Verbrechen verfolgte, sondern den Begriff des Politischen so

ausdehnte, dass unangepasstes Verhalten im weitesten Sinne als politisches

Vergehen verfolgt und bestraft werden konnte. Beispielsweise gab es einen

Asozialen-Paragraphen, der einen bei Arbeitslosigkeit in ein Erziehungslager

oder ins Gefängnis bringen konnte. Heute unvorstellbar, damals in der

DDR aber eine ständige Bedrohung für nicht

systemkonforme Biographien. Ich bin am Ende einer längeren Geschichte mit der

Stasi wegen versuchter Republikflucht verhaftet und verurteilt worden, wobei die

ganze Geschichte aber viel komplexer war. Die Beobachtung durch die

Stasi begann laut Stasiakten am Ende der Schulzeit und hörte nie mehr auf. Über

alles wusste die Stasi Bescheid, über unsere Diskussionen über einen Sozialismus

mit menschlichem Antlitz genauso wie unsere Ablehnung der Invasion in der

Tschechoslowakei. Einer Verhaftung bin ich damals nur entgangen, weil

ich einfach in Ungarn geblieben bin, bis sich alles beruhigt hatte. Und mit diesem Erfahrungsgepäck sind Sie dann… Solche Erfahrungen prägen den weiteren Verlauf des Lebens, sie schlagen Pflöcke ein für die weitere Lebensgeschichte. Diese Erfahrungen erklären auch die Hartnäckigkeit, die Motivation und die Unbeirrbarkeit in der Verfolgung meiner politischen und theoretischen, meiner philosophischen und publizistischen und sonstigen intellektuellen Interessen. Denn so ein Erlebnis in der Jugend traumatisiert, und die Folgen dieses Traumas begleiten einen ein Leben lang, auch wenn das später nicht immer erkennbar ist. Zudem war es ja nicht wie heute, wo es Einrichtungen gibt, die sich um Trauma-Opfer kümmern und ihnen helfen. Damals jedenfalls gab es gar nichts. Wenn sie das Glück hatten, von der Bundesregierung als politische Häftling in der DDR freigekauft worden zu sein, war die Frage: Welches Bundesland? Dann gab es 50 Mark und eine Fahrkarte in ein Notaufnahmelager oder zu einer Person, die man kannte. Und das war’s. Keine Trauma-Hilfe oder ähnliche Angebote. Man kam mit einem kleinen Holzkoffer mit einem Hemd und Unterwäsche darin in die Bundesrepublik und musste sich von da an allein zurechtfinden, Fuß fassen und ein Leben entwerfen. Praktisch musste ich mein Studium wiederholen um dann in der Bundesrepublik promovieren zu können. Nicht leicht, wenn man keine Familie, keine Freunde, keine Lebenszusammenhänge, keine materiellen Ressourcen in diesem neuen Leben hat. Trotzdem war ich überglücklich, und dieses Gefühl hat mich durch alle Schwierigkeiten und Probleme getragen. Denn ich habe das als großes Glück empfunden, überhaupt rausgekommen zu sein, der Stasi, dem Gefängnis, einer hoffnungslosen Zukunft in der DDR entkommen zu sein. Aus tiefster Not gerettet zu werden, das war etwas, womit ich nicht hatte rechnen können und dürfen. Umso überwältigender war dann das Glücksgefühl, als ich in Herleshausen über den bis auf einen strammstehenden Offizier leeren Grenzübergang brauste. Dieses Glücksgefühl hat über viele Jahrzehnte gehalten, weil ich dachte, mir konnte nichts mehr passieren. Mir ging’s eigentlich immer gut im Vergleich zu dem, was meine Bestimmung ein paar Jahre vorher zu sein schien: Gefängniskarriere, nicht mehr in Berlin wohnen, unter der Aufsicht von irgend einem lokalen Parteisekretär stehen, das nicht aushalten, wieder verhaftet werden, wieder Gefängnis und so weiter. Ich habe im Gefängnis viele kennengelernt, die solche Knastkarrieren hatten, ohne jeden rechtsstaatlich akzeptablen Grund. Sie hatten eine außergewöhnlich lange Stasihaft und waren dann relativ kurz im normalen Strafvollzug. Was bedeutete Stasihaft in diesen Jahren?

Im ideologischen

Selbstverständnis der DDR war ein Philosoph eine Art

virtueller Nachfolger vom Gründungsvater Marx, der ja auch Philosoph war. Wenn

ein Philosoph in den Fokus der Stasi geriet, war das ein besonderer Fall für die

Stasi. Die Stasi wertete das Vergehen eines Philosophen zusätzlich als Verrat

und verfolgte es deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit und Härte. Deshalb war

ich auch nicht in einem normalen Stasigefängnis für Republikflüchtlinge, sondern

in ihrem zentralen, direkt mit dem Hauptquartier der Stasi verbundenen

Untersuchungsgefängnis in der Magdalenenstrasse in Berlin. Was mich dabei erstaunt hat, ist, dass Sie an die Wirkung glauben, und wenn ich mich recht erinnere, ist es sogar eine gesellschaftliche Wirkung, die Sie der philosophischen Literatur zutrauen. Ich verstehe Ihre Skepsis, man sollte meinen, was ich im Leben erfahren musste, sollte mich eines Besseren belehrt haben. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass die Philosophie Wirkung hat. Ich bin in einem System groß geworden, wo Philosophie die Leitideologie war, und der Philosoph – also fast das platonische Ideal – war die Person, die die Lebensentwürfe für die Gesellschaft geschaffen hat, nach denen dann die Gesellschaft funktioniert und gelebt hat. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis war in der DDR so groß, dass Ihnen der Glaube daran verging, dass die Philosophie, die die Ideale formulierte, eine lebensweltliche Wirkung hat. Dennoch als Philosoph zu arbeiten und philosophische Bücher zu verlegen, ist vermutlich eher eine Art Trotzreaktion. Ich glaube trotz aller realistischen Sicht auf die Wirkungslosigkeit von Philosophie und Kultur, dass ich in einem Gespräch jemand verändere, und mit Büchern verändere ich noch mehr Leute. Und irgendwo, mehr oder weniger vermittelt, erziele ich gesellschaftliche Wirkung. Daran glaube ich. Ohne das hätte ich keine Lust, weiter Bücher zu machen. Ich hätte zwei Erfahrungen geltend gemacht: die eine ist, dass die Philosophie, wenn sie denn in diesem Sinne staatstragend wurde, gleichzeitig immer mißbraucht wurde. Und die andere ist, wenn sie nicht mißbraucht wird, hat sie Wirkung im Individuum, in Einzelnen, die es vielleicht schaffen, durch kommunikative Weiterverbreitung Kreise zu erreichen, was ich noch nicht mit einer gesellschaftlichen Wirkkraft identifizieren würde. Ich dagegen schon. Bei aller Vorsicht, die der Begriff „Philosophie“ nahelegt, – wenn man gewisse, begründete Gedanken aus der Philosophie auf die Gesellschaft hin, auf unser Zusammenleben, auf unsere Normen, auf ethische Fragen umlegt, hat das einen Schneeballeffekt. Ich erzähle Ihnen was, oder Sie lesen etwas und Sie reden wieder mit jemandem darüber – es ist nicht messbar, aber Sie erzielen Veränderung. Und daran glaube ich. Und im Kleinen sehe ich das auch. Mir fällt noch ein anderes Argument ein. Anlässlich von 25 Jahre ‚»Passagen«’ habe ich gedacht, wir nutzen andere Medien, um das, was wir als Verlag tun und was ich als Verleger und Herausgeber tue, sichtbarer zu machen. Ich diskutiere mit meinen Autoren öffentlich jeweils über ihre Themen und stelle die Fragen, die ich ihnen immer schon stellen wollte. Das ist ein sehr interessantes Format geworden. So haben wir zum Beispiel mit Alain Badiou, der im Moment die Frage der Rückkehr des Kommunismus aufwirft, über dieses Thema im Semper Depot in Wien öffentlich gesprochen. Das hat 400 Leute interessiert, 400 zumeist junge Leute! Da haben wir bestimmt gesellschaftliche Wirkung erzielt. Mit Jacques Rancière haben wir 600 Leute im MUMOK in Wien gehabt, ebenfalls junge Leute. Das ist viel! Da muss man nicht hinkommen. Es ist anstrengend, einem philosophischen Vortrag, einer philosophischen Diskussion zuzuhören. Es besteht ein Bedarf an Überlegungen, wie man in der aktuellen Krisensituation reagiert, wie man unter diesen Umständen lebt. Es besteht, auch bei den jungen Leuten, ein Bedarf an Denken, an Ideen, an Philosophie. Ich ordne das Verlagsprogramm, das ich seit 25 Jahren, eigentlich seit 27 Jahren, wenn man die Edition hinzuzählt, mache und an dem ich arbeite, hier ein. Es geht darum, das Denken zu befördern, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen und ein Medium der Verbreitung zu entwickeln, mit dem man Diskussion initiieren und Anstöße geben kann, mit denen man hoffentlich eine Rückwirkung der Gedanken auf die gesellschaftliche Entwicklung erzielt. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass ich Wirkung erzielen konnte. Vor 25 Jahren habe ich mit Derrida, Lyotard, Baudrillard, angefangen. Und heute bekommen wir viele gute Bücher von jungen Leuten, für die das, was wir damals publiziert haben, der wichtigste geistige Anstoss war. Ich sehe auf der Zeitachse: Es gibt Effekte. Wie einflussreich ist ein Bundestagspolitiker? Hat der einen Einfluss auf die Gesellschaft? Oder gehört er zum Stimmvieh der Fraktionen? Die Frage, was welches Tun bewirkt, ist schwer zu beantworten. Nehmen Sie einen Banker, der völlig gewissenlos Profit maximiert und zusammen mit seiner Industrie unsere demokratische Gesellschaft auf’s Spiel setzt, der hat zwar großen Einfluss und verändert die Welt. Aber dagegen steht das Nachdenken, die Philosophie, die Suche nach Lösungen als Resistance, als Widerstandskraft. Wenn ich jetzt in diesem Zusammenhang an die vielen jungen Leute denke, die zu unseren Veranstaltungen kommen, dann hat unsere Arbeit einen Sinn. Vor 25, bzw. 27 Jahren haben Sie diesen Verlag gegründet? Ja. Und für mich stellt sich, gerade in den letzten Jahren, da ich gesehen habe, wie existieren Verlage, was müssen die tun, um zu überleben, die Frage, was für ein Risiko?! Sie machen ja keinen belletristischen Verlag. Sie haben zwar drei, vier Lyriker und Lyrikerinnen – was ich auch erstaunlich finde in so einem Programm – … Aber das hat eine Logik, das kann man erklären… … trotzdem ist das kein Publikumsverlag, wo man sagen kann, gut, ich mache mein Geschäft und kann absehen, dass ich ungefähr zehn Jahre lang damit zurechtkomme. Also, entweder hat man Geld und betreibt dann aus Interesse diesen Verlag, oder es muss irgendwie anders gehen.

Ihre erste Frage, war

schon die Kernfrage. Es ist Energie, persönliche Leidenschaft und Hingabe an

diese Aufgabe. Dieser Verlag ist eigentlich kein Verlag, sondern ein

Kulturunternehmen wie ein Theater, eine Oper oder ein Konzerthaus, was sich

nicht marktfinanzieren lässt, weil es Programmideen verfolgt. Wenn Sie

solch ein Programm verfolgen, dann besteht ein großer Teil Ihrer Aufgabe darin,

das Geld, das sie für die Verwirklichung ihrer Ideen, für die Realisierung ihres

Programms brauchen, irgendwie zusammenzukriegen. Das ist der unangenehmste,

manchmal ekelhafte, der wirklich bedrängende Teil ihrer Aufgabe. Denn Sie haben

ja dabei auch mit Leuten zu tun, die nicht verstehen, was sie machen oder

umgekehrt sehr wohl wissen, was sie tun und ihren Lebensinhalt darin sehen, es

ihnen zu zeigen, dass sie das Sagen haben. Qualität und Kultur spielen für diese

Leute überhaupt keine Rolle. Die Ausrichtung auf die französische Philosophie verdankt sich Ihrem persönlichen Interesse, das irgendwann einmal erwacht ist?

Nach der Gefängniszeit

habe ich – auch ein Luxus, den man sich heute nicht vorstellen kann – fünf Jahre

Hegel gelesen. Marx als Hegelianer – ich wollte eine fundamentale Kritik. Mich

hat die Frage umgetrieben, inwieweit ist die Ideologie, die Philosophie

tatsächlich mitverantwortlich für diese gesellschaftlichen Programme, die dann

im 20. Jahrhundert realisiert wurden. Das ist tatsächlich eine Kernfrage. Und da

kommt man von Marx unweigerlich auf Hegel. Zugleich gibt es in Frankreich

plötzlich Leute, die den Marxismus von anderen Positionen aus kritisieren wie

Foucault und Lyotard oder die strukturalistische Marxkritik von Althusser. Da geben Sie mir ein Stichwort. Mir ist aufgefallen, dass Roland Barthes fehlt. Er ist nicht vertreten, weil wir ihn nicht hätten haben wollen, sondern weil er einfach schon publiziert war. Alles, was in unserem Programm fehlt, weil wir sehr beschränkte finanzielle Mittel hatten und deshalb eine Entscheidung treffen mussten, ob wir die Mittel konzentrieren oder möglichst von jedem etwas übersetzen. Wir haben nur ein Buch von Deleuze, nicht weil ich Deleuze nicht mochte, das Gegenteil war richtig. Ich habe damals auch mit Deleuze darüber gesprochen, was wir eventuell zusammen machen könnten. Nachdem er aber bereits im Fokus anderer Verlage war, habe ich darauf verzichtet und mich auf Autoren fokussiert, die bis dahin keinen Verlag im deutschen Sprachraum hatten, der ihr Werk vertrat. Wir haben mit sehr beschränkten Mitteln auskommen müssen, denn es gab keinen großen Finanzier, sondern nur eine intelligente Idee für die Anfangsfinanzierung. Ich musste deshalb überlegen, versuche ich jetzt, von allen Autoren ein bisschen was zu machen? Oder versuche ich, eine Position umfassend zu vertreten? Nachdem ich in erster Linie nicht nur Politiker, sondern Philosoph bin, war mir schon immer die sprachphilosophische, philosophische Derridasche Position die wichtigste. Zugleich hielt ich diese Position für die politisch fundamentalste Kritik, obwohl sie garnicht nicht marxismuskritisch auftrat und ihr politisches, totalitarismuskritisches Potential erst später in der Auseinandersetzung um Paul de Man explizit darlegte. Ich habe mich also unter Schmerzen entschieden, mich auf Derrida und einige andere Autoren zu konzentrieren und wenige Autoren, die anderswo schon eine Heimat zu finden schienen, auszulassen. Nun haben Sie inzwischen deutschsprachige Mitstreiter bekommen. „Merve“ hat viel gemacht… »Merve« hatte schon vor »Passagen« viel gemacht. … und »Diaphanes« in der Schweiz. Das sind verschiedene Dinge. »Merve« war eben auch ein intellektuelles, marxistisches Projekt, das dann auch Marxismus-kritisch wurde und so auf die französischen Autoren gekommen ist, aber mit einem anderen Konzept als »Passagen«. Das Prinzip von »Merve« war, dass sie herumgegangen sind und gesagt haben, hast Du mal einen kleinen Text? Sie haben in ihrer Tradition eines militanten Verlagsprogramms ganz bewusst kleine Texte billig hergestellt und verbreitet. Das wollte ich nicht. Dazu kam ich zu sehr von der Philosophie und von der Wissenschaft. Ich wollte mit dem Gestus des Wissenschaftlers die großen Texte zur Verfügung stellen für einen qualifizierten Diskurs. Von daher konnten wir auch immer ganz gut miteinander. Es gab keine Konkurrenz? Nein, wir hatten eigentlich immer gute Beziehungen, abgesehen von der urheberrechtlichen Einstellung, die »Merve« hatte. Einmal haben wir zum Beispiel einen Text von Foucault genommen und verwendet, für den wir die exklusiven Rechte gekauft hatten. Aber im Großen und Ganzen hatten wir eine gute Beziehung. Trotzdem gab es einen großen Unterschied, denn mein Projekt hieß eben: Wir müssen uns die Arbeit antun und die großen Texte übersetzen, um eine fundierte wissenschaftliche und politische Diskussion zu ermöglichen. Das ist viel schwieriger und aufwendiger als im Wesentlichen nur kleine Texte zu machen, denn die lassen sich schnell und billig machen. Große Texte bedeuten dagegen eine unglaubliche Arbeit, die in unseren Ausgaben steckt. Man könnte sagen, »Merve« und »Passagen« ergänzen sich, obwohl wir längst auch ständig kleinere Texte zu erschwinglichen Preisen in unserem Programm bieten. Das ist »Merve«. Danach gab’s dann im Laufe der Zeit einige Verlage, die dieses Konzept … – Kopiert haben?

… ich habe jetzt gerade

ein schöneres Wort dafür gesucht – die das interessant fanden und eben kopiert

haben. Auch ästhetisch übrigens wurden unsere Bücher viel kopiert. Mit diesen

Verlagen haben wir nichts zu tun, außer dass wir jetzt um Übersetzungsrechte der

Texte konkurrieren müssen, was das Ganze leider stark verteuert und uns

gegenüber diesen neuen Verlagen, die viel besser mit Geld ausgestattet sind, in

Nachteil setzt. Könnte sein, dass uns diese Verlage schließlich verdrängen

werden, weil Sie mehr Geld zur Verfügung haben und die Pionierarbeit schon

geleistet wurde, was es für sie einfacher macht. Mit Geld können wir nicht

konkurrieren. Wenn es von diesen Verlagen, die uns eventuell mit Geld

verdrängen, dann dafür eingesetzt wird, ein Programm zu verfolgen, wie wir es

uns gedacht haben, können wir eigentlich zufrieden sein, weil der Samen, den wir

gestreut haben, aufgegangen ist und Früchte trägt. Es erschienen böse Artikel in der deutschen Presse?

Ja, hauptsächlich in der

deutschen Presse, merkwürdigerweise in der sich links verstehenden Presse. Die

war westlich-marxistisch geprägt und folgte der undifferenzierten Diffamierung

unserer französischen Autoren als rechts.

Das war eine Kampfszene, und so haben sich deren Vertreter auch benommen. Aber

natürlich war das sehr gut für mich, weil »Passagen« dadurch sofort im Gespräch

war, obwohl wir kein Geld für Werbung hatten. Zugleich war »Passagen«

unantastbar, weil wir in Wien vor der institutionellen Macht dieser Szene

weitgehend geschützt waren. Wir verdanken dem Standort Wien aber nicht nur

deshalb viel, sondern auch, weil es hier neben vielen ignoranten, aber

machtvollen Widerständen immer wieder auch aufgeschlossene Kulturminister,

Kulturstadträte und Beamte gab und gibt, die schätzen, dass es in Wien wieder

ein im deutschen Sprachraum relevantes, in seinem Bereich führendes

intellektuelles Verlagsprogramm gibt, das mit seiner Präsenz und seinen

Veranstaltungen auf das kulturelle Leben der Stadt ausstrahlt. Außerdem hat sich

in Wien ein zivilgesellschaftlicher Unterstützerkreis gebildet, wie ich ihn mir

in anderen Städten schlecht vorstellen kann. Das war alles nicht so geplant, und

ich habe das am Anfang auch gar nicht verstanden. Aber es hat alles gepasst.

Instinktiv habe ich es wohl richtig gemacht. Mit der Hartnäckigkeit und der

Entschiedenheit, die ich für dieses Projekt aufzubringen vermochte, und mit der

Hilfe vieler junger engagierter Mitarbeiter hat sich die Edition »Passagen« zu

einem der wichtigsten intellektuellen Verlagsprogramme im deutschen Sprachraum

entwickelt. Wir zeigen seit 25 Jahren, wie wichtig ein intellektuelles

Programm ist und dass es gehen kann, wenn man es will. Sie wollten in diesem Zusammenhang noch etwas zu den belletristischen, bzw. poetischen Bestandteilen ihres Programms sagen.

Die Kernidee des Programms

geht von der Sprachphilosophie Derridas aus, dass Sprache nicht Repräsentation

ist, sondern ein anders gearteter Prozess der Bedeutungskonstitution, in dem das

signifikante Material selber eine Rolle spielt bei der Konstitution der

Bedeutung. Von daher habe ich eben alles, was sprachkritisch,

sprachexperimentell ist in der Literatur oder auch in Kunstpositionen.

Mit Künstlern beispielsweise, die sich für Ästhetik, also für Theorie

interessieren, und die konzeptuell und interdisziplinär arbeiten, entwickeln wir

gerade eine Reihe von Künstlerbüchern. Aber auch andere Wissenschaftsfelder

fassen wir als natürliche Derivation unserer Programmidee auf. Auf diese Weise

entwickelt sich unser Programm auch immer weiter. Wenn zum Beispiel jemand kommt

und sagt, philosophische Theologie sei ein interessantes Gebiet, da gäbe es neue

Entwicklungen durch Leute, die Derrida gelesen haben, dann entsteht daraus

vielleicht ein neuer Programmplatz. Ich sehe das als eine Art Netzwerk. Indem

ich Kompetenz auf einem engen Gebiet habe, kann ich auch Leute und Positionen

auf anderen Feldern ein bisschen beurteilen. Vielleicht habe ich jemanden, der

sich in Anthropologie auskennt und daraus entwickelt sich dann eine neue

Verzweigung unseres Programms. So entwickelt sich das von Autor zu Autor weiter.

Die Autoren kennen sich auch oft untereinander über ihre Positionen. Ich lasse

bewusst ein breiteres Programm zu, wobei dieses Programm erkennbar die Position

der französischen Philosophie und Theorie im deutschen Sprachraum vertreten und

entwickeln soll. Und wenn man den nationalen Aspekt beiseitelässt, dann soll das

»Passagen« Programm mit der französischen Position als einem Programmteil einer

Theoriebildung dienen, die die Zivilgesellschaft stärken und Rechtstaatlichkeit

und Demokratie verteidigen soll, also alles, was ich in unserer westlichen

Gesellschaft für wertvoll halte und was ich mit meiner Arbeit stärken und

weiterentwickeln will. |

|

||

|

|

|||