|

Glanz & Elend Magazin für Literatur und Zeitkritik |

|

|||

|

Home Das Beste Literatur Blutige Ernte Sachbuch Bilderbuch Zeitkritik Termine Preisrätsel Impressum Mediadaten Andere über uns | ||||

Bücher, CDs, DVDs & der Link des Tages Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Rubriken Belletristik - 50 Rezensionen Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Geschichte Epochen, Menschen, Phänomene Politik Theorie, Praxis & Debatten Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Sprechblasen Comics mit Niveau Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Film Neu im Kino Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré

de Balzac Honoré

de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Literatur in Bild & Ton Literaturhistorische Videodokumente von Henry Miller, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan Rickman liest Shakespeares Sonett 130 Thomas Bernhard  Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine MaterialsammlungMan schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen Humor, gelt? Hörprobe  Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan »Oh my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/ Is called the Midwest.« Ulrich Breth über die Metamorphosen des großen Rätselhaften mit 7 Songs aus der Tube Glanz&Elend - Die Zeitschrift Zum 5-jährigen Bestehen ist ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben: Die menschliche Komödie als work in progress  »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«Zu diesem Thema haben wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt. Inhalt als PDF-Datei Dazu erscheint als Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe« von Christian Suhr & Herbert Debes Leseprobe Anzeige  Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Neue Stimmen  Die

Preisträger Die

PreisträgerDie Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge reicht von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit. Die prämierten Beiträge Nachruf  Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer »Ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge.« Wir empfehlen:   Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |

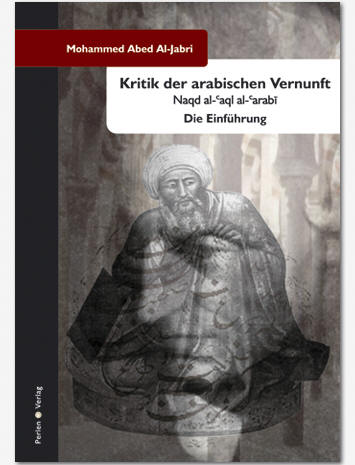

Von Gregor Keuschnig Die »Kritik der arabischen Vernunft« ist ein vierbändiges Werk (erschienen zwischen 1984 und 2001). Der erste Teil erschien 1984 unter dem Titel »Die Genese des arabischen Denkens«, 1986 erschien »Die Struktur des arabischen Denkens«, 1990 »Die arabische Vernunft im Politischen« und 2001 dann »Die praktische arabische Vernunft«.

Die "editorische Notiz" des Verlags verwirrt den Leser mehr als das sie aufklärt. Der Verlag schreibt, daß die »synoptischen Texte, die in das vorliegende Buch eingegangen sind«, nicht Teil der "Kritik" seien, sondern aus zwei anderen Texten Al-Jabris stammten. Ausgewählt wurden diese Texte von Ahmed Mahfoud und Marc Geoffroy, wobei Mahfoud, der als »Freund und Agent« Al-Jabris vorgestellt wird, die Übersetzung aller vier Bände der "Kritik" vom Arabischen ins Französische vorgenommen hat.

Textarrangement und Übersetzung

Verzeihlich ist, daß in

der "Einleitung" der "Einführung" durch Mahfoud und Geoffrey etliche Punkte aus

dem Vorwort von Reginald Grünenberg und Sonja Hegasy wiederholt werden. Auch daß

Mahfoud und Geoffrey die Interpretation Al-Jabris stellenweise sehr weit treiben

und Zitate einbringen, die im nachfolgenden Buch nicht verzeichnet sind, mag

vertretbar sein.

Da mit diesem Buch auch

Leser angesprochen werden sollen, die mit den historischen Gegebenheiten und

philosophischen Strömungen nicht umfassend vertraut sind, wäre ein Glossar und

Personenverzeichnis zwingend notwendig gewesen. Die Fußnoten (die ja, wie

erwähnt, nicht von Al-Jabri stammen) sind zwar vorteilhaft auf der jeweiligen

Seite abgedruckt, aber extrem geschwätzig und für das Verständnis im jeweiligen

Kontext oftmals störend (es gibt häufig ganze Lebensläufe von Gelehrten und

Kurzzusammenfassungen von religiösen und/oder politischen Strömungen). Da

Al-Jabri ein sehr komplexes Panorama der Philosophie und Geschichte von

Al-Andalus entwirft und die Entwicklungen dieser Zeit für seine Argumentation

zentral ist, wäre eine Chronologie der wichtigsten politischen und

philosophischen Ereignisse am Ende des Buches vorteilhaft gewesen.

Falsche Auffassungen von Tradition Der Schlüssel liegt für Al-Jabri zunächst einmal im »subjektive[n] Erlebnis des Lesens [der] heiligen Texte«. Er zeigt, »wie Defizite in der arabischen Kultur damit zusammenhängen, daß die 'Trennung von gelesenem Objekt und lesendem Subjekt nicht vollzogen wird'.« Dies ist, so Al-Jabri, eine Folge einer falschen Auffassung von Tradition, welche den zeitgenössischen arabischen Leser einschränke, ja ihn der Unabhängigkeit und Freiheit beraube. Vermittelt über…eingeimpfte Elemente erfasst er die Dinge, auf ihnen gründet er seine Meinungen und Betrachtungen. […] Vertieft sich der arabische Leser in die traditionellen Texte, so ist seine Lektüre erinnernd, keineswegs aber erforschend und nachdenkend. Hinzu kommt, daß die arabische Sprache seit mehr als vierzehn Jahrhunderte[n] unverändert blieb und damit zutiefst in der Tradition und in der Authentizität verwurzelt sei. Hieraus ergebe sich ihr sakraler Charakter. Die arabische Sprache absorbiere den Leser; wer einen Text in dieser Sprache liest, liest eher die Sprache als den Text. Anderereits lebe der zeitgenössische arabische Leser unter dem Zwang, unbedingt auf der Höhe seiner Zeit zu sein. Erforderlich sei (in einem ersten Schritt), das Subjekt von seiner Tradition zu lösen. Al-Jabri plädiert dafür, den Sinn eines Textes nicht [zu] interpretieren, bevor man nicht seine Materie erfasst habe - Materie verstanden als ein Netz von Relationen zwischen den Sinneinheiten und nicht als ein Ensemble isolierter Sinneinheiten. Man müsse sich von einem Verständnis befreien, das auf traditionsgeleiteten Vorurteilen oder auf…aktuellen Wünschen basiere. Die einzige Aufgabe bestehe darin, die Bedeutung eines Textes aus dem Text selbst zu entnehmen, ihn gegebenenfalls einer minuziösen Sezierung [zu] unterziehen, die den Text tatsächlich zu einem Objekt für ein lesendes Subjekt macht, zu einem Stoff der Lektüre.

Weder islamischer Fundamentalismus

noch in den Schoß der westlichen Moderne Die Forderung an eine "neue Lesart" der heiligen Texte geht dabei ausdrücklich nicht in Richtung der vom Westen häufig gewünschten Implementierung einer absoluten islamischen Instanz (ähnlich etwa dem Papsttum), die eine allgemeinverbindliche Deutung postuliert. Al-Jabris Gedanke ist, weil er sich konkret an das einzelne Individuum richtet, sehr viel "moderner", wenn auch fragil. Denn wenn seine Diagnose stimmt (und vieles spricht dafür), dürfte die Loslösung von den "heillosen Überlieferungen" (Peter Sloterdijk) sehr schwierig sein, da die Veränderungen auch von den Intellektuellen und Politikern getragen werden müssten, die vom jetzigen System geprägt wurden, und vielleicht sogar profitieren. Zudem droht eine Mobilisierung der Massen durch die restaurativen Kräfte, die jegliche Veränderung als Gefährdung ihrer Legitimation ansehen und ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Status quo haben. Kants Diktum wird tatsächlich paraphrasiert: Der zeitgenössische arabische Leser bedarf des Ausgangs aus seiner »historischen« Unmündigkeit (Grünenberg/Hegasy treffend im Vorwort). Hierfür entwickelt Al-Jabri die Idee vom Neudenken der Traditionen. Statt die Produktion von neuen Diskursen zu befeuern, erschöpft sich die arabische Kultur seit dem 13. Jahrhundert mehr oder weniger in der Reproduktion des Alten. Seither habe sich in der arabisch-islamischen Kultur das herausgebildet, was wir ein "Verständnis der Tradition, das in der Tradition eingeschlossen ist" genannt haben und das noch heute dominiert. Unter diesen Umstände bestünde die Moderne eher darin, dieses Verständnis der Tradition, das in der Tradition eingeschlossen ist, zu überwinden, um ein modernes Verständnis und eine aktuelle Sichtweise der Traditionen zu entwickeln. Der Clou in Al-Jabris Denken ist, daß Moderne bei ihm nicht bedeutet, die Tradition abzulehnen noch mit der Vergangenheit zu brechen, sondern vielmehr die Art, in der wir uns zur Tradition verhalten, auf ein Niveau anzuheben, das wir "Zeitgenossenschaft" nennen und das darin bestehen muss den Lauf des Fortschritts, der sich auf globaler Ebene vollzieht einzuholen. Es geht nicht um ein plattes "übernehmen oder fallen lassen", sondern um Verstehen und Aneignen - oder, das ist auch eine Option, ein Verwerfen. Letzteres sollte jedoch nicht aufgrund opportunistischer Erwägungen erfolgen, sondern im jeweiligen Kontext.

Averroes und die Notwendigkeit der

"andalusischen Wiedergeburt" Aber wie das Verständnis von der Tradition von ideologischen und affektiven Last[en] befreien? Al-Jabris Dreh- und Angelpunkt der "Reformation" hin zu einem (neuen) arabischen Rationalismus ist Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd, latinisiert Averroes (1126-1198); er ist für ihn der zentrale Aufklärer und Ausdruck der Blütezeit eines arabisch-islamische[n] Denken[s] in der Zeit der Almohaden im Maghreb und in Al-Andalus, eines "europäisch"-arabischen Denkens fern vom ost-orientalischen Gelehrtentum, welches eine krude Mischung zwischen vor-islamischem Heidentum und dogmatischer Koraninterpretation zum Zwecke ihrer eigenen Machtpositionen betrieben. Averroes gilt zuerst als ausführlicher und detailgenauer Kommentator von Aristoteles. Indem Averroes das aristotelische Denken aber nicht nur kommentiert, sondern auch analytisch in die arabische Philosophie eingebracht und weitergeführt habe, setzte er wesentliche Impulse, die weit über die Grenzen auch das Denken und die Philosophie des Abendlandes beeinflusst habe. Nach Averroes haben wir Araber am Rande der Geschichte gelebt (in Trägheit und Niedergang) (kursorisch werden mit Abu Ishaq Ibn Musa al-Shatibi [†1388] und ´Abd al-Rahman Muhammad Ibn Khaldun [1332-1406] zwei Ausnahmen vorgestellt). Die Europäer, so Al-Jabri, lebten ihrerseits die Geschichte, aus der wir herausgetreten waren, weil sie es verstanden, sich Averroes anzueignen und bis zum heutigen Tag das averroistische Moment zu leben. Salopp formuliert: Wenn Tradition, dann bitte die von Averroes. Al-Jabri geht soweit, daß er von der Erfordernis einer andalusischen Wiedergeburt spricht (wobei es sich natürlich nicht um die erneute Okkupation Spaniens handelt, sondern dies als philosophischer Akt zu verstehen ist).

Trennung zwischen Religion

und Philosophie "Innerarabisch" nahm Averroes unter anderem eine scharfe Gegenposition zu Avicenna ein (Abu Ali al Hussein Ibn Sina; 980-1037), der, so Al-Jabri, einer spiritualistischen und gnostischen Strömung (hier steht Gnostizismus für einen Glauben an die Existenz einer anderen Erkenntnisquelle als der Vernunft) die Weihe gegeben habe, deren Wirkung entscheidend wurde für die Regressionsbewegung und durch die das arabische Denken sich von einem offenen Rationalismus […] zu einem verderblichen, das Denken der Finsternis fördernden Irrationalismus zurückentwickelte. (Al-Jabri erwähnt nicht, daß Averroes' Denken von den meisten arabischen Gelehrten nicht nur nicht akzeptiert, sondern verfolgt und der Autor sogar verbannt wurde.) Die Möglichkeit einer Versöhnung zwischen Vernunft und Überlieferung lehnt Al-Jabris (mit Averroes) ab. Anschaulich zeigt er, wie diese "Versöhnung" von den Theologen ausgestaltet wurde (bzw. wird): Eben in dem bereits angesprochenen spiritualistischen und gnostischen Sinn. Heftig sträubt sich Al-Jabri Averroes zitierend gegen ein "Sammelsurium von…erfundenen Behauptungen und neuen Interpretationen" was die offenbarte Schrift (den Koran) betrifft. Die "Eingemeindung" der Religion in die Philosophie wird strikt abgelehnt, weil die Philosophie damit unterhöhlt wird. Religion sei nicht durch Wissenschaft erklärbar (und solle auch nicht erklärbar sein) und die Wissenschaft benötige auch keine von außen kommende Beschränkung (vulgo: Religion). Al-Jabri plädiert für die Re-Vitalisierung des averroistischen Geistes, auf dem aufzubauen wäre. Mit Averroes zeichne sich eine radikal neue Auffassung vom Verhältnis Religion/Philosophie ab: Man muss auf diesen beiden Gebieten die Rationalität innerhalb des jeweiligen Gebiets feststellen. Die Rationalität in der Philosophie gründet auf der Beobachtung der Ordnung und der Artikulation der Welt, und somit auf dem Gebiet der Kausalität, während die Rationalität der Religion sich auf der Berücksichtigung der "Intention des Gesetzgebers" gründet, dessen letzter Zweck darin besteht, die Tugend zu befördern. Deutlicher wird er nicht. Wer allerdings die Begriffe "Philosophie" und "Wissenschaft" durch "Politik" ersetzt, wird die Dynamik dieses Denkens erkennen. Zwar hält Al-Jabri an arabische Traditionen fest, distanziert sich von "liberalen" und marxistischen Oktroyierungen (natürlich auch von fundamentalistischen) und betont, daß eine "Übernahme" oder bloße Imitation des europäischen Liberalismus eine Art Traditionenvergessenheit bedeute, die eine Entfremdung vom arabischen Erbe darstellen würde.

Reich der Vernunft und der

Gerechtigkeit Dagegen setzt er den ideologischen Gehalt der Philosophie, der für ihn die Zeit des "Künftig-Mögliche[n]" darstellt, jedoch in der Form eines Traumes. Das, was im abendländischen Sprachgebrauch als "Vision" übersetzt würde, wird hier energische Rede für den Traum: Der Traum ignoriert von Natur aus die räumlich-zeitlichen Parameter, im Gegensatz zur Wissenschaft, deren Zeit das "Jetzt-Gegenwärtige" ist, das sie in ihrer Gegenwart lebt. Das ist natürlich kein antiwissenschaftlicher Gestus. Al-Jabri wehrt sich nur gegen die Infiltration der Philosophie einerseits durch die Religion und andererseits durch eine Verwissenschaftlichung, die, so führt er aus, systemimmanent nur eine begrenzte "Lebensdauer" hat. Eine Argumentation, die zum Beispiel in Anbetracht des neurobiologischen Diskurses in der zeitgenössischen (westlichen) Philosophie eine interessante Dimension eröffnet. Der Begriff des Ideologischen ist hier per se nicht negativ konnotiert, allerdings heisst es: Eine Ideologie, die ihre "Zukunft" in der Vergangenheit lebt, ist folglich eine Ideologie, die fortfährt, einen jener Momente zu leben, der durch den Prozess des Werdens des Denkens, dem sie verbunden ist, bereits beseitigt wurde. Dagegen steht eine Ideologie die…ihre Zukunft nach dem Künftigen ausrichtet, […] eine Ideologie, die ein – oder mehrere – vom Prozess des Werdens noch nicht beseitigte Moment lebt.

Indem Al-Jabri die

Philosophie als dynamisch-visionär und eigenständig postuliert und einen

averroistischen Geist ausruft, greift er auch den Status quo des

Universalismus westlichen Denkens an. Der averroistische Geist als soll

unserem Denken, unserem Blick und unseren Bestrebungen so gegenwärtig sein wie

der kartesische Geist dem französischen Denken, oder der von Locke und Hume

eingeführte empiristische Geist dem englischen Denken gegenwärtig ist. [...]

Errichten wir also unsere Besonderheit auf dem, was uns eigen ist, uns zukommt,

uns nicht fremd ist. Der averroistische Geist kann unserer Epoche angepasst

werden, weil er mit ihr in mehr als einer Hinsicht einhergeht; dem

Rationalismus, dem Realismus, der axiomatischen Methode und dem kritischen

Herangehen. Den averroistischen Geist annehmen heißt brechen mit dem

"orientalischen" avicennischen Geist, der…das Denken der Finsternis fördert.

* Die Scheibweise der arabischen Namen erfolgt gemäß dem vorliegenden Buch. ** Zitate aus Vorwort und Einführung des Buches, d. h. Texte, die nicht von Al-Jabri direkt stammen, werden in "französischen" Anführungszeichen gesetzt: » und «. Zitate von Al-Jabri sind kursiv geschrieben. Dabei wurden Zeichensetzung und Orthografie aus dem vorliegenden Buch übernommen. Gelesen wurde ein "Vorabdruck" eines Rezensionsexemplars des Verlags, welches mit dem Vermerk "Geringfügige Änderungen und Korrekturen vorbehalten" versehen ist.

Sie können den

Beitrag hier kommentieren:

Begleitschreiben |

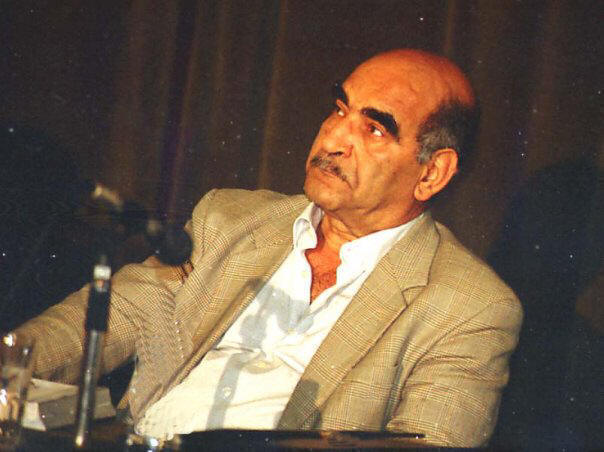

Mohammed Abed al-Jabri

|

||

|

|

||||