|

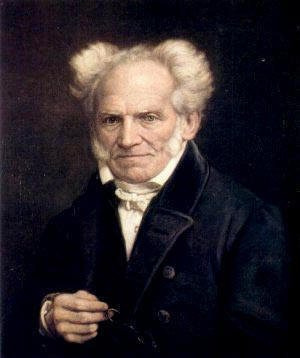

Arthur Schopenhauer ist ein singuläres Ereignis in der langen Geschichte der

Philosophie. An Immanuel Kants Vernunftkritik und Johann Wolfgang Goethes

Anschauung von der Natur anknüpfend, hat er die Philosophie in den Rang der

Weltliteratur gehoben. Er hat die Philosophie des 19. Jahrhunderts maßgeblich

erweitert und sie mit seiner eleganten und klaren Sprache aus ihrem akademischen

Elfenbeinturm befreit. Das sollte ihm die Fachzunft nie ganz verzeihen und sie

hat ihn denn auch geflissentlich ignoriert. Er seinerseits beschimpfte sie als

Afterphilosophen und ihr Tun als Professorenphilosophie. Zum Gedenken an seinen

150. Todestag im Jahre 2010 ist eine grandiose Biografie von Robert Zimmer

erschienen, die einen neuen und erfrischenden Blick auf Arthur Schopenhauer

erlaubt und mit dem Klischee des misanthropischen Einzelgängers aufräumt, der

sich lieber mit seinem Pudel als mit den Menschen unterhalten habe, und ihn als

philosophischen Weltbürger beschreibt.

Am 22. Februar 1788, vor 225 Jahren, als Sohn eines angesehenen Danziger

Kaufmanns geboren,

verbrachte Schopenhauer die ersten Jahre seines Lebens in der fürsorglichen

Obhut seiner Mutter Johanna, die später eine bekannte Schriftstellerin werden

sollte und einen berühmten Salon in Weimar führte, in dem auch Goethe verkehrte.

Die Erziehung des Knaben war praktisch ausgerichtet, er sollte in die Fußstapfen

seines Vaters treten. Hierzu wurden ausgedehnte Reisen durch Europa unternommen,

vor allem nach England und Frankreich, Schopenhauers Vater achtete sorgsam

darauf, dass die Reisen einen Nutzen für seinen Sohn hatten.

Er sollte als Kaufmannssohn die Welt kennenlernen. Schopenhauer wurde in England

auch für mehrere Monate auf eine Internatsschule geschickt, und konnte somit

ausgezeichnete Sprachkenntnisse und kulturelle Erfahrungen sammeln. Nach dem

Umzug der Familie von Danzig nach Hamburg besuchte er die in Hamburger

Kaufmannskreisen beliebte Privatschule des Dr. Runge. Hier wurden die Zöglinge

auf ihre zukünftige Rolle als Handelsherren vorbereitet. Doch die Schule blieb

nicht der einzige Ort des Lernens. Die literarisch hochgebildete Mutter gab

ihrem Sohn zahlreiche Anregungen und die umfangreiche Privatbibliothek des

Vaters bot zusätzliche Bildungsmöglichkeiten. Doch vor allem im Buch der Welt

sollte Schopenhauer lesen. In seinem 17. Lebensjahr machte er eine prägende

Erfahrung für sein ganzes Leben. Im südfranzösischen Toulon, einem

Marinestützpunkt, erblickte er Galeerenhäftlinge, die an ihre Bänke geschmiedet

waren: »Lässt

sich eine schrecklichere Empfindung denken, wie die eines solchen Unglücklichen,

während er an die Bank in der finsteren Galeere geschmiedet wird, von der ihn

nichts wie der Tod mehr trennen kann.«

Schopenhauer hat im Rückblick den Anblick der Galeerenhäftlinge als sein

metaphysiches Schlüsselerlebnis gedeutet: »In meinem 17ten Jahre ohne alle

gelehrte Schulbildung, wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen, wie Buddha

in seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte… mein

Resultat war, dass diese Welt kein Werk eines allgütigen Wesens sein könnte,

wohl aber das eines Teufels, der Geschöpfe ins Daseyn gerufen, um am Anblick

ihrer Qual sich zu weiden.«

Nach dem Tod des Vaters bot sich Schopenhauer, der in ein tiefes emotionales

Loch gefallen war, dennoch die Gelegenheit, dem Joch des Kaufmannsleben

zu entkommen. Auch seine Mutter baute sich ein neues Leben in Weimar auf.

Schopenhauer ergriff allerdings von nun an Partei gegen sie, der er sogar die

Schuld am Selbstmord seines Vaters gab. Er entfremdete sich zusehends von ihr

und der offene Bruch mit ihr war endgültig. Schopenhauer studierte in Göttingen

und wechselte nach zwei Semestern von der Medizin zur Philosophie. Danach

studierte er in Berlin an der damals noch jungen Universität. Gegen Ende des

Studiums begannen sich die Umrisse eines eigenen philosophischen Weltbildes

abzuzeichnen. Schopenhauer studierte Kant, Fichte und Schelling. Sein Erbe

ermöglichte ihm ein finanziell unabhängiges Leben, und er zog nach Abschluss der

Studien nach Dresden, um hier sein philosophisches Hauptwerk zu entwickeln.

Dieses sollte »Die Welt als Wille und Vorstellung« werden, der Titel als

philosophisches Programm. Es erschien bereits 1819.

Für Schopenhauer ist die gesamte Welt der Objekte eine Welt der Vorstellungen,

und diese werden durch das Subjekt hervorgebracht. Schon in seiner Dissertation

beschreibt Schopenhauer die Grundzüge seiner Philosophie, hier ganz getreuer

Schüler Kants: »Alle unsere Vorstellungen, sind Objekte des Subjekts, und alle

Objekte des Subjekts sind unsere Vorstellungen.« Nichts kann demnach Objekt

sein, ohne dass es ein dazugehöriges Subjekt gibt, und alle Objekte sind

untereinander durch eine gesetzmäßige

Verbindung bestimmt. Nur mit dem Wollen und dem Willen hat es eine eigene

Bedeutung. Der Mensch steht dem Wollen nicht wie einer normalen Vorstellung

gegenüber, sondern erfährt sich selbst als wollend. Er erfährt sich so durch

einen inneren Sinn, und so eröffnet sich im Wollen des Menschen ein besonderer

Erkenntnisschacht. Er sollte sich als Zugang zu einer Wirklichkeit des Willens

erweisen, die selbst nicht mehr Vorstellung ist. Schopenhauer bringt in seinem

Hauptwerk die Welt auf zwei Begriffe, auf »Wille« und »Vorstellung«. Während für

Kant jenseits der erfahrbaren Welt das »Ding an sich« nicht erkannt werden kann,

erklärt Schopenhauer es als reinen Willen, erfahrbar durch den inneren Sinn des

Menschen.

Der Mensch erfährt die Wirklichkeit des Willens durch seinen Leib und seine

Triebregungen. Der Wille ist unmittelbar erfahrbar, es öffnet sich ein Tunnel zu

dem, was nicht mehr Vorstellung ist, räumlich und zeitlich geordnet, die »wahre

Welt« des blinden Wollens. »Als Subjekt des Wollens, so Schopenhauer, »bin ich

ein höchst elendes Wesen und all unser Leiden besteht im Wollen. Das Wollen,

Wünschen, Streben, Trachten, ist durchaus Endlichkeit, durchaus Tod und Qual.«

Der Leib ist der sichtbare Ausdruck dieser Realität, die tiefer liegt als die

Welt der Vorstellungen. Schopenhauer bezieht östliche Weisheits- und

Erlösungslehren von nun an in sein Denken ein. Er erkennt im Willen das

verbindende Band aller Lebewesen. Ȇberhaupt aber sehen wir das Alles was ist

nur Erscheinung von Willen ist, verkörperter Wille. Wir wissen aber dass alle

unsere Qual nur aus dem Willen kommt, wir nur in ihm unselig sind. Der Wille

also ist der Ursprung des Bösen und auch des Übels das nur für seine

Erscheinung, den Leib, da ist: und der Wille ist auch der Ursprung der Welt.«

Damit war das Wort über den Ursprung ausgesagt, und Schopenhauer wird diese Welt

und die Möglichkeiten des Daseins in ihr bis zu seinem Lebensende immer tiefer

und umfassender beschreiben. Das geschieht in seiner Schriftensammlung »Parerga

et Paralipomena« ebenso wie in seinen berühmten »Aphorismen zur Lebensweisheit«,

seinem geheimen zweiten Hauptwerk, das unübertroffen ist an Prägnanz, Klarheit

und Weltklugheit. Schopenhauer selbst beschreibt die Lebensweisheit als Kunst,

»das Leben möglichst angenehm und glücklich durchzuführen«. Die »Aphorismen«

sind nicht ohne Pessimismus geschrieben, doch sie zeigen einen gangbaren Weg

durch die Welt auf, gleichzeitig sind sie große literarische Meisterwerke

deutscher Sprache.

Schopenhauer

ließ sich im Alter in Frankfurt nieder, und der Ruhm kam spät, zu spät, er nahm

ihn gelassen zur Kenntnis. Die Universitäten haben ihn gemieden und er sie – bis

auf ein paar Gastrollen hat er sich vom akademischen Betrieb ferngehalten, er

beschrieb sich als »entsprungener Kaspar Hauser« der Philosophie. »Meine

Celebrität wächst wie eine Feuersbrunst«, notierte er zuletzt spöttisch, er

sprach von der »Komödie seines Ruhms«. In dieser Zeit seines beginnenden Ruhms

ist auch sein letztes Manuskriptbuch entstanden, das er 1852 begann und an dem

er bis zu seinem Tode schrieb. Es ist sein philosophisches Testament, und der

alte Denker hat hier die Früchte seiner regelmäßigen philosophischen

Meditationen Tag für Tag zusammengetragen, ein Notizbuch mit 150 dicht

beschriebenen Seiten. Schopenhauer gibt ihm den Namen »Senilia«. Es war für ihn

eine geistige Arznei, die ihm das Alter erträglich, sogar angenehm gemacht hat.

2010 wurde dieses Manuskript in der Transkription Ernst Zieglers erstmals

vollständig herausgegeben. In ihm finden sich Zitate, Reflexionen, Erinnerungen,

psychologische Beobachtungen und wissenschaftliche Überlegungen, Tiraden gegen

seine Gegner, und das sind vor allem die »Spaß-Philosophen«

von den Universitäten, allen voran die »berühmten Drei« Hegel, Schelling und

Fichte. Ihnen setzte er eine »Philosophie des Ernstes« gegenüber, er sah sich

selbst in der legitimen Nachfolge Kants und in den Vertretern der

Universitätsphilosophie nur die Verkünder der Katechismen der monotheistischen

Glaubensgemeinschaften. Doch vor allem finden sich in diesem letzten Werk

Gedanken über das Alter, die von ihrer Gültigkeit nichts verloren haben. In

ihnen wird nicht die Vergangenheit beschworen, sondern Schopenhauer betont, wie

wichtig es ist, sich an die Gegenwart zu halten. »Was gewesen ist, das ist nicht

mehr; ist ebensowenig wie das, was nie gewesen ist. Aber alles, was ist, ist im

nächsten Augenblick schon gewesen. Daher hat vor der bedeutendsten Vergangenheit

die unbedeutendste Gegenwart die Wirklichkeit voraus; wodurch sie zu jener sich

verhält wie etwas zu nichts.« Jeder Augenblick des Lebens hat sein Recht, denn

er ist ein unwiederbringbares Unikat. »Jedem Vorgang unseres Lebens gehört nur

auf einen Augenblick das Ist; sodann für immer das War. Jeden Abend sind wir um

einen Tag ärmer. Wir würden vielleicht beim Anblick dieses Ablaufens unserer

kurzen Zeitspanne rasend werden; wenn nicht im tiefsten Grunde unseres Wesens

ein heimliches Bewußtsein läge, daß uns der nie zu erschöpfende Born der

Ewigkeit gehört, um immerdar die Zeit des Lebens daraus erneuern zu können.« Im

Rückblick des Alters fügt sich alles enger zusammen, nimmt Struktur und Ordnung

an, nicht nur die Begebenheiten, sondern auch die in der Zeit agierenden

Menschen. »Gegen das Ende des Lebens nun gar geht es wie gegen das Ende eines

Maskenballs, wenn die Larven abgenommen werden. Man sieht jetzt, wer diejenigen,

mit denen man, während seines Lebenslaufes, in Berührung gekommen war,

eigentlich gewesen sind. Denn die Charaktere haben sich an den Tag gelegt, die

Taten haben ihre Früchte getragen, die Leistungen ihre gerechte Würdigung

erhalten, und alle Trugbilder sind zerfallen.« Schopenhauer

ließ sich im Alter in Frankfurt nieder, und der Ruhm kam spät, zu spät, er nahm

ihn gelassen zur Kenntnis. Die Universitäten haben ihn gemieden und er sie – bis

auf ein paar Gastrollen hat er sich vom akademischen Betrieb ferngehalten, er

beschrieb sich als »entsprungener Kaspar Hauser« der Philosophie. »Meine

Celebrität wächst wie eine Feuersbrunst«, notierte er zuletzt spöttisch, er

sprach von der »Komödie seines Ruhms«. In dieser Zeit seines beginnenden Ruhms

ist auch sein letztes Manuskriptbuch entstanden, das er 1852 begann und an dem

er bis zu seinem Tode schrieb. Es ist sein philosophisches Testament, und der

alte Denker hat hier die Früchte seiner regelmäßigen philosophischen

Meditationen Tag für Tag zusammengetragen, ein Notizbuch mit 150 dicht

beschriebenen Seiten. Schopenhauer gibt ihm den Namen »Senilia«. Es war für ihn

eine geistige Arznei, die ihm das Alter erträglich, sogar angenehm gemacht hat.

2010 wurde dieses Manuskript in der Transkription Ernst Zieglers erstmals

vollständig herausgegeben. In ihm finden sich Zitate, Reflexionen, Erinnerungen,

psychologische Beobachtungen und wissenschaftliche Überlegungen, Tiraden gegen

seine Gegner, und das sind vor allem die »Spaß-Philosophen«

von den Universitäten, allen voran die »berühmten Drei« Hegel, Schelling und

Fichte. Ihnen setzte er eine »Philosophie des Ernstes« gegenüber, er sah sich

selbst in der legitimen Nachfolge Kants und in den Vertretern der

Universitätsphilosophie nur die Verkünder der Katechismen der monotheistischen

Glaubensgemeinschaften. Doch vor allem finden sich in diesem letzten Werk

Gedanken über das Alter, die von ihrer Gültigkeit nichts verloren haben. In

ihnen wird nicht die Vergangenheit beschworen, sondern Schopenhauer betont, wie

wichtig es ist, sich an die Gegenwart zu halten. »Was gewesen ist, das ist nicht

mehr; ist ebensowenig wie das, was nie gewesen ist. Aber alles, was ist, ist im

nächsten Augenblick schon gewesen. Daher hat vor der bedeutendsten Vergangenheit

die unbedeutendste Gegenwart die Wirklichkeit voraus; wodurch sie zu jener sich

verhält wie etwas zu nichts.« Jeder Augenblick des Lebens hat sein Recht, denn

er ist ein unwiederbringbares Unikat. »Jedem Vorgang unseres Lebens gehört nur

auf einen Augenblick das Ist; sodann für immer das War. Jeden Abend sind wir um

einen Tag ärmer. Wir würden vielleicht beim Anblick dieses Ablaufens unserer

kurzen Zeitspanne rasend werden; wenn nicht im tiefsten Grunde unseres Wesens

ein heimliches Bewußtsein läge, daß uns der nie zu erschöpfende Born der

Ewigkeit gehört, um immerdar die Zeit des Lebens daraus erneuern zu können.« Im

Rückblick des Alters fügt sich alles enger zusammen, nimmt Struktur und Ordnung

an, nicht nur die Begebenheiten, sondern auch die in der Zeit agierenden

Menschen. »Gegen das Ende des Lebens nun gar geht es wie gegen das Ende eines

Maskenballs, wenn die Larven abgenommen werden. Man sieht jetzt, wer diejenigen,

mit denen man, während seines Lebenslaufes, in Berührung gekommen war,

eigentlich gewesen sind. Denn die Charaktere haben sich an den Tag gelegt, die

Taten haben ihre Früchte getragen, die Leistungen ihre gerechte Würdigung

erhalten, und alle Trugbilder sind zerfallen.«

Am 21. September 1860 starb der Philosoph, er hatte Tod und Unsterblichkeit zum

Thema seines philosophischen Denkens gemacht, aber als gelehriger Schüler Kants

respektierte er das, was er die »unüberschreitbare Grenze aller unserer

metaphysischen Erfahrung« nannte. Die letzte handschriftliche Notiz von ihm

lautet lapidar: »Die Welt ist, und ist, wie Figura zeigt: ich möchte nur wißen,

wer etwas davon hat.« Er wünschte keine Grabinschrift. Die schwarze Granitplatte

auf seinem Grab trägt nur seinen Namen.

|

Arthur Schopenhauer

Senilia. Gedanken im Alter.

Herausgegeben von Franco Volpi und Ernst Ziegler.

C.H. Beck, München 2010.

374 Seiten,

29,95 EUR.

978-3-406-59645-2

Leseprobe

Robert Zimmer

Arthur Schopenhauer

Ein philosophischer Weltbürger

Biografie.

Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012.

320 Seiten,

11,90 EUR.

978-3-423-34750-1

Leseprobe

Lesen Sie gefälligst

Schopenhauer!

Von Herbert Debes

Zur

Zitatensammlung

Kommt

heute die Rede auf Arthur Schopenhauer, verliert sich das Gespräch schnell im

Anekdotischen. Die Parlierer glauben, über die Schrullen des vermeintlich

misanthropischen Privatgelehrten bestens Bescheid zu wissen, flachsen über sein

Frauenbild oder die Gewohnheit, stets zur selben Tageszeit mit seinem Pudel

»Butz« spazieren zu gehen. Die Lektüre seines Lebenswerkes bleibt zwar bis heute

Seminaristenpflicht, wurde und wird aber nur selten als freiwilliges

Leseabenteuer begriffen, obwohl es ihm an gewichtigen Fürsprechern nicht

mangelt. So schrieb Ludwig Marcuse: »Er war ein Aufsässiger – im Vergleich zu

ihm war Marx nur auf kleine Reformen aus. Nicht Marx, Schopenhauer ist in einem

sehr ernsten Sinne subversiv.«

|

Glanz&Elend

Glanz&Elend

Eine

Philosophie des Ernstes

Eine

Philosophie des Ernstes