|

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs

&

der Link des Tages

Schiffsmeldungen

Nachrichten, Gerüchte, Ideen,

Leute & Jobs

aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben: Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Wir empfehlen:

kino-zeit

Das

Online-Magazin für

Kino & Film

Mit Film-Archiv, einem bundesweiten

Kino-Finder u.v.m.

www.kino-zeit.de

Andere

Seiten

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

Riesensexmaschine

Nicht, was Sie denken?!

texxxt.de

Community für erotische Geschichten

Wen's interessiert

Rainald Goetz-Blog

|

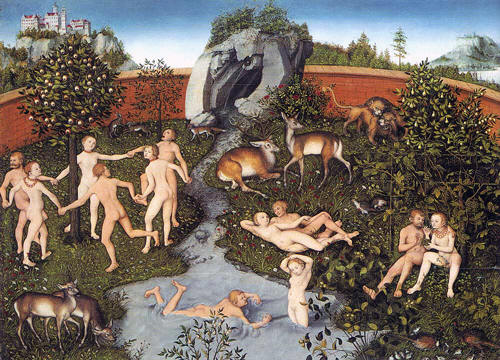

Lucas Cranach der Ältere, Das Goldene Zeitalter um

1530

Das Goldene Zeitalter des Westens ist vorbei

Die

Globalisierung wird künftig von anderen Mächten geschrieben, von ihrer Art zu

leben, zu denken und zu handeln, meinen Kishore Mahbubani und Fareed Zakaria.

Von Rudolf Maresch

Hat die

europäisch-westliche Denkweise fertig? Haben die USA und damit jenes kulturelle

Gebilde, das man vereinfacht »den Westen« nennt, ihre politische Strahlkraft auf

die nicht-westliche Welt, auf Asien, den Mittleren Osten und Afrika verloren?

Ist die Demokratie westlichen Typs möglicherweise ein Auslaufmodell, weil das

Modell einer »gelenkten Demokratie«, das in autoritär strukturierten Staaten wie

dem kommunistischen China oder im heutigen Russland anzutreffen ist,

mittlerweile mehr Effizienz, Glaubwürdigkeit und wirtschaftlichen Erfolg

verspricht als das »freiheitliche«? – Die meisten politischen Beobachter werden

diese Frage als Provokation empfinden, sie werden sie noch verneinen und dafür

moralische Werte, universelle Ideen und geschichtliche Erfahrungen oder

Entwicklungen ins Feld führen.

Der Weg nach vorn

In der Tat lässt sich eine Vielzahl von Gründen anführen, die für den

Erhalt, den Ausbau oder die weitere Verbreitung des »freiheitlichen« Modells

sprechen. Die Beobachtung, dass Menschen, die sich einmal ihrer Fesseln

entledigt und sich politisch emanzipiert haben, Bevormundungen durch Obrigkeiten

nicht mehr erdulden, gehört sicher mit dazu. Und die Erkenntnis, dass erst im

Umfeld eines Free Flow of Information jener Wettbewerb um Ideen gedeihen

kann, der die Kreativität von Menschen (Human Power) freisetzt, die für die

wirtschaftliche Dynamik eines Landes unerlässlich ist, möglicherweise auch.

Hinzu kommt, dass der Abgesang auf die freiheitliche Ordnung so alt ist wie ihr

Bestehen. Von Beginn an wird die liberale Demokratie von Stimmen und Stimmungen

begleitet, die ihre Ineffektivität und Trägheit beklagen, die Indifferenz

gegenüber moralischen Werten sowie den Ausverkauf an Wirtschaftseliten, und

daher ihren baldigen Verfall oder Untergang an die Wand malen. Sie reichen von

den Verächtern der parlamentarischen Demokratie, von Carl Schmitt und Walter

Benjamin, bis hin zu ihren sozialrevolutionären Überwindern auf der politisch

Linken wie Rechten.

Wirklich überzeugend

wirken diese Einwände und Argumente jedoch nicht. Zum einen, weil sie den

tatsächlichen Verlauf der Geschichte in den letzten Jahren schlichtweg

ignorieren. Seitdem der Kalte Krieg und der amerikanische Unilateralismus sich

als untauglich erwiesen haben, die Probleme und Herausforderungen des 21.

Jahrhunderts zu meistern, spüren wir, dass der Weg in die Zukunft nicht mehr

über die Modelle der Vergangenheit führen kann oder wird. Zum anderen, weil sie

häufig mit einer Mischung aus kultureller Selbstgefälligkeit und westlicher

Überheblichkeit vorgetragen werden, dabei das westliche Denken und seine

politischen Konzepte zum allein Seligmachenden in der Welt aufblasen und

obendrein der Blick auf die Ereignisse durch die eurozentrisch-westliche Brille

verzerrt wird. Die beiden Bücher, die von Kishore Mahbubani, Politikprofessor in

Singapur, und Fareed Zakaria, Herausgeber von Newsweek International,

soeben in deutscher Übersetzung erschienen sind, machen darauf nachhaltig

aufmerksam und geben dem Leser aber ein ganz anderes Bild.

Die Entwicklung kehrt

dorthin zurück, wo sie begann

Nimmt man nämlich deren Perspektiven ein, dann erkennt man recht schnell,

dass alle Ausführungen, die den Westen und seine Zivilisation zum historischen

Nabelpunkt oder Letzthorizont erklären, historisch ziemlich kurz springen. Die

zweihundert Jahre währende Dominanz des Westens, schreibt Mahbubani, »war eine

Anomalie der Geschichte«. Bis zur Industriellen Revolution Mitte des 19.

Jahrhunderts war die wirtschaftliche Bedeutung des Westens, global betrachtet,

ziemlich gering. Vom Beginn unserer Zeitrechnung an besaß der asiatische

Kontinent den größten Anteil an der Weltwirtschaft. Trug Asien zum globalen

Bruttosozialprodukt (BSP) bis dahin nahezu 70 Prozent bei, beschränkte sich der

Anteil Westeuropas daran allenfalls auf ein knappes Zehntel.

Dies änderte sich erst mit all den technischen Innovationen und den bedeutenden

Beiträgen, die später die westlichen Ableger, namentlich die Vereinigten

Staaten, Kanada und Australien zum BSP beisteuerten. Gewiss kursierten schon

vorher, seit der europäischen Renaissance, westliche Ideen, Werte und Ideale in

Schriften, Archiven und halböffentlichen Foren, die mental darauf vorbereitet

haben. Die freiheitliche Demokratie reüssierte politisch aber erst, als die

wirtschaftliche Dynamik, angefacht durch Wissenschaft, Technik und »formale

Rationalität“ (Max Weber), an Fahrt gewann und den Bevölkerungen nach und nach

einen gestiegenen Wohlstand bescherte.

Der Westen ist Teil des

Problems, nicht dessen Lösung

Mahbubani

als auch Zakaria weisen auf die BRIC-Studie von Goldman Sachs hin, wonach

spätestens ab Mitte dieses Jahrhunderts (neuere Studien sprechen gar vom Jahre

2030 oder früher) drei der vier größten Volkswirtschaften in Fernost liegen

werden, neben den USA Japan, Indien und vor allem China. Dies hat nicht nur

Wachstums-, sondern auch demografische Gründe. Mittlerweile lebt bereits die

Hälfte der Menschheit in Asien, während der Westen, also Europa, die USA,

Kanada, Australien und Neuseeland, nur noch knapp ein Zehntel der

Weltbevölkerung stellt. Mahbubani

als auch Zakaria weisen auf die BRIC-Studie von Goldman Sachs hin, wonach

spätestens ab Mitte dieses Jahrhunderts (neuere Studien sprechen gar vom Jahre

2030 oder früher) drei der vier größten Volkswirtschaften in Fernost liegen

werden, neben den USA Japan, Indien und vor allem China. Dies hat nicht nur

Wachstums-, sondern auch demografische Gründe. Mittlerweile lebt bereits die

Hälfte der Menschheit in Asien, während der Westen, also Europa, die USA,

Kanada, Australien und Neuseeland, nur noch knapp ein Zehntel der

Weltbevölkerung stellt.

Zu glauben, dass die zehn Prozent, die der Westen stellt, künftig allein über

die klimatischen, politischen oder ökonomischen Belange der Menschheit befinden

könnten, über Energievorräte, Krieg und Frieden, Umweltauflagen oder

Lebensgrundlagen, wie es derzeit in der G 8, dem UN-Sicherheitsrat, der Weltbank

(WB) oder dem Internationalen Währungsfond (IWF) noch passiere, ist nicht nur

für Mahbubani ein aberwitziger Gedanke. Es dürfte folglich nur noch eine Frage

der Zeit sein, bis die neuen aufstrebenden Staaten auch in diese internationalen

Organisationen drängen. Sie werden dort ihre Sicht der Dinge einbringen und sich

am System beteiligen wollen.

Dass der »liberale«

Westen, der seine Macht exklusiv in diesen Clubs gebündelt, gespeichert und

monopolisiert hat, und dies bislang mit fadenscheinigen Gründen zu verhindern

wusste, zeigt laut Mahbubani nur, mit welchen undemokratischen Mitteln der

Westen seine Macht in der Vergangenheit zu verteidigen suchte. Er gefiel sich in

der Rolle des gestrengen Lehrers, der in Krisenzeiten »widerspenstige Schüler

rüffelte«, ergänzt Zakaria. Aber heute, vor allem im Angesicht einer globalen

Finanz- und Wirtschaftskrise, die vor allem von »freiheitlichen« Systemen und

nicht von »gelenkten« ausgelöst worden ist, »wirken seine Lehren (eher)

unglaubwürdig«. Deutlich wird, dass er einer künftigen Weltordnung, die mit der

alten Nachkriegsordnung aufräumt und den neuen Machtkonstellationen Rechnung

trägt, eher Teil des Problems als dessen Lösung ist.

Mahbubani zitiert Samuel

Huntington, der bereits 1993 in seinem berühmten Aufsatz The Clash of

Civilizations? schrieb: »Praktisch benutzt der Westen internationale

Institutionen, militärische Macht und ökonomische Ressourcen, um die Welt auf

eine Art zu führen, welche die westliche Vorherrschaft aufrechterhält, westliche

Interessen schützt und westliche politische und ökonomische Wert fördert.«

Solange die Machtverhältnisse aber dermaßen ungleichgewichtig verteilt sind,

Amerikaner und Europäer untereinander ausmachen, wer an der Spitze von IWF oder

WB steht oder wie Abstimmungen dort auszufallen haben, würden neue Mächte, wie

China oder die Erdöl produzierenden Staaten des Persischen Golfes mit ihren

hohen Devisenreserven, nicht bereit sein, sich an einer ebenso raschen wie

notwendigen Kapitalerhöhung des IWF zu beteiligen. Stattdessen würden sie

Kredite lieber direkt an Länder verteilen, um sich auf diese Weise politischen

Einfluss zu sichern und das politische Wohlwollen dieser Länder zu gewinnen.

Der Normalzustand kehrt

wieder ein

Mahbubani ist überzeugt, dass die Welt wieder dabei ist, vom kurzzeitigen

westlichen »Ausnahmezustand« in den geschichtlichen »Normalzustand«

zurückzukehren. Seit fast 90 Prozent der Weltbevölkerung aufgehört haben, bloß

zu existieren und bloße Objekte der Weltgeschichte zu sein, schreite die

Delegitimierung der Macht und des Einflusses des Westens munter voran. Das

nahende Ende der europäisch-amerikanischen Dominanz, und mit ihm auch jener

Mythos einer Weltgemeinschaft, die ausschließlich die Ansichten und Wahrnehmung

des Westens teilt, signalisiere, dass die westliche Kultur weder den End- oder

Höhepunkt der menschlichen Entwicklung darstelle, noch der Anbruch einer anderen

Kultur den Rückfall ins Mittelalter bedeuten müsse.

Bemerkenswert an Mahbubanis Studie ist, dass er für diesen Aufstieg des Ostens

weniger die Rückbesinnung asiatischer Gesellschaften auf verborgene oder

verschüttete Stärken verantwortlich macht, als vielmehr deren ungehemmtes

Abkupfern und Imitieren westlicher Ideen und Werte, als da sind: die Einführung

radikal marktwirtschaftlicher Gesetze; die Dominanz technischer und/oder

naturwissenschaftlicher Fächer; die gezielte Ausbeutung und Anwendung

menschlicher Ressourcen und Talente in Politik, Wirtschaft und Technik; die

Abkehr von Ideologie hin zu pragmatischen Handlungen und Lösungen.

Erfolgshungrig,

aufstiegsorientiert, leidensfähig

Das hat zum einen mit der Mentalität der Menschen in Asien zu tun, deren

geistiges Potential so lange brach gelegen ist und das jetzt förmlich vor

Energie und Kreativität zu bersten scheint. Asiaten sind im Allgemeinen viel

ausdauernder, duldsamer und hungriger, was die Aussicht auf Erfolg, Wohlstand

oder Karriere angeht. Hinzu kommt, dass sie einen riesigen Nachholbedarf

hinsichtlich des Konsums von Waren oder die Möglichkeit auf ein gesichertes

Leben haben. Ein Europäer kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber

Wasserklosett und Fernsehgerät, fließendes Wasser und Mobiltelefon sind dort

vielfach noch Wunschträume.

Anders als westliche Jugendliche und Heranwachsende, die vom Konsum übersättigt

sind, zum Wehklagen neigen und sich eher um ihre Zukunft sorgen statt

selbstinitiativ zu werden, herrscht bei den asiatischen Vergleichsgruppen, die

in indischen und chinesischen Slums und Trabantenstädten leben, trotz der dort

herrschenden Armut und Elend weitgehend Zuversicht, Optimismus und Vertrauen in

die Zukunft. Asiaten warten nicht auf Hilfen des Staates, auf Subventionen oder

Ausgleichszahlungen, sondern wollen ihr Leben durch eigene Anstrengung ständig

verbessern und über ihr Schicksal selbst bestimmen.

Vergleichbare

Stimmungslagen findet man auch in weiten Teilen westlicher Eliten. Hat die

größte kommunistische Partei der Welt, die KPCh, den Sozialismus längst auf dem

Müllhaufen der Geschichte entsorgt und dem »freien Unternehmertum« freien Lauf

gegeben, lassen sich westliche Politiker und Intellektuelle erneut von

dümmlicher Globalisierungs- und Kapitalismuskritik leiten. Entweder trauern sie

dem verflossenen Sozialismus nach und verklären ihn oder sie jazzen ihn gar zum

Alternativkonzept des neoliberalen Wirtschaftsmodells hoch.

»Als die jungen Leute die Dörfer verließen, um in Nike-Schuhfabriken zu

arbeiten,« schreibt Kishore Mahbubani westlichen Globalisierungskritikern ins

Stammbuch, »hatten Haushalte, die daran gewöhnt waren, mit einem Jahreseinkommen

von 467 US-Dollar ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, plötzlich 4300 US-Dollar

zur Verfügung. Deshalb gibt es in China keine Antiglobalisierungsbewegung. Für

die jungen Chinesen, die in ihnen arbeiteten, waren die Nike-Fabriken, die die

Globalisierungsgegner der WTO-Tagung in Seattle im Jahr 1999 so vehement

verurteilten, ein Ort der Befreiung. Zum ersten Mal in der chinesischen

Geschichte konnten sich bäuerliche Chinesen vorstellen, aus der endlosen

Plackerei des Landlebens auszubrechen. Für den menschlichen Geist ist nichts

befreiender als die Erkenntnis, dass es eine Hoffnung gibt.«

Der amerikanische Traum

hat eine Adresse

Ihre optimistische Einstellung hat aber auch mit dem unterschiedlichen

Charakter und dem Stellenwert von Bildung in den aufstrebenden Ländern zu tun.

Während westliche Erzieher und Funktionäre ständig den kognitiven Überhang von

Lerninhalten beklagen, auf emotionale Defizite in der Schulbildung hinweisen und

am liebsten die schulischen Anforderungen an Kinder und Jugendliche zurückfahren

möchten, damit sie nicht zu seelischen Krüppeln verkommen, verhält es sich in

asiatischen Ländern genau umgekehrt. Hier dominieren vor allem jene

Arbeitstugenden, die Samuel Huntington vor Jahren in seinem Buch Who we Are

für den nachhaltigen Erfolg der angelsächsischen Nation ausgemacht hat: Ausdauer

und Zähigkeit, Disziplin und Erfolgshunger.

Jobbt ein angehender indischer Informatiker oder Ingenieur acht Stunden in der

Nacht in einem Call-Center, um am Morgen danach gleich wieder in die Universität

oder in die Technikerschule zu hasten, hat der durchschnittliche westliche

Student vor allem eines im Sinn: Partymachen und Jammern, Partnerwechsel und

Ausschlafen. Zwar genießen westliche Kaderschmieden in Großbritannien und den

USA bei asiatischen Jungakademikern immer noch hohes Ansehen. Deren Bedeutung

nimmt aber stetig ab, wie neueste Rankings zeigen. Schon beginnen viele

Emigrantenkinder in ihre Heimatländer zurückzukehren (brain gain), um mit Ideen

und Geld im Gepäck die sich für Unternehmer dort bietenden Chancen zu nutzen,

von denen Europa, das sich selbstredend als »wettbewerbsorientierte

Zukunftsregion“ begreift, bislang nur zu träumen wagt: die unglaubliche Größe

und Unerschlossenheit der Märkte, ihr rasantes Wachstum, die unerhört günstigen

Arbeitskräfte. Auf die jungen und hochmotivierten Rückkehrer wirken diese neuen

Märkte wie Start-up-Unternehmen, während der Westen wie ein schwerfälliges

Großunternehmen oder unbeweglicher Tanker erscheint.

In nicht allzu ferner Zeit werden europäische Bildungsbürger daher beginnen,

ihre Kinder auf Hochschulen in Peking, Singapur oder Mumbai zu schicken, statt

wie gewohnt auf britische Internate oder auf amerikanische Colleges. Nicht nur,

weil sie dort eine bessere Ausbildung für ihre Sprösslinge zu erwarten haben,

sondern auch, weil sie sich auf diese Weise mehr und besser mit russischen,

chinesischen oder indischen Lebensweisen oder Gewohnheiten vertraut machen

können.

Die Finanzkrise

verstärkt die östliche Drift

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise wird diesen Trend weiter befördern

und verstärken. Sie könnte für die USA »das Aus für eine gewisse Art von

weltweiter Dominanz bedeuten«, meint Zakaria. »Wenn der Irakkrieg und die

Außenpolitik von George W. Bush […] der militärisch-politischen Macht Amerikas

die Legitimationsgrundlage entzogen haben, dann hat die Finanzkrise der

wirtschaftlichen Macht Amerikas die Legitimation entzogen.« Der

Wirtschaftseinbruch untergrabe nicht nur »Amerikas Glaubwürdigkeit«, künftig

wird es auch »mühsamer sein, der Welt amerikanische Ideen zu verkaufen.«

Im günstigsten Falle wird die Wirtschaftskrise diese kontinentale Drift in

Richtung Osten kurzfristig verlangsamen. Entscheidend stören oder gar aufhalten

wird sie sie aber nicht. Zwar bleiben auch China und Indien von der Krise auf

den Finanzmärkten nicht ganz unberührt. Doch werden sie diese, anders als der

Westen oder die Erdöl und Rohstoffe exportierenden Länder, relativ unbeschadet

überstehen, weil sie auf diesen Risikomärkten nur eine kleine Rolle eingenommen

und keine großen Mengen toxischer Papiere angehäuft haben, die die restlichen

Länder jetzt in die Knie zwingen. Ohne die massiven Stützungskäufe des

chinesischen Staates oder die finanziellen Zuwendungen chinesischer Investoren,

die Amerikas Schuldenmacherei abgefedert haben und weiterhin abfedern, wäre die

älteste Demokratie längst bankrott.

In nur zehn Jahren, von 1995 bis 2005, ist das amerikanische Handelsdefizit

gegenüber dem »Reich der Mitte« von 34 Milliarden US-Dollar auf über 200

Milliarden US-Dollar angewachsen. Es hat Devisenreserven in Höhe von 2 Billionen

Dollar angehäuft. Und mit knapp zehn Prozent der in Umlauf befindlichen

Schatzbriefe, ist China mittlerweile der größte Gläubiger Amerikas. Niall

Ferguson, britische Historiker an der Harvard University hat dafür ein neues

Schachtelwort geprägt. »Chimerika« nennt er die Beziehung, die beide Staaten

miteinander eingegangen sind. Während die Chinesen das Sparen übernähmen,

übernähmen die Amerikaner das Ausgeben.

Dass die neue amerikanische Außenministerin zunächst nach Asien gereist ist,

nach Tokio und Beijing und nicht nach London, Berlin oder Paris, spricht Bände.

Und dass Frau Clinton dort nicht mehr von Rivalität und Konfrontation sprach

oder auf die Einhaltung von Menschenrechten pochte (Security

and Opportunity for the Twenty-first Century), sondern wie Richard

Nixon vor fünfunddreißig Jahren Gemeinsamkeiten betonte und vom Brückenbauen

sprach, spricht für den neuen Realitätssinn, der in Washington mittlerweile

Einzug gehalten hat.

Gut

aufgestellt Gut

aufgestellt

»Der Aufstieg der Anderen«, so der deutsche Titel von Zakarias Buch, muss

aber nicht unbedingt den Abstieg der Supermacht zur Folge haben. Obgleich sie

hoch verschuldet sind, die Sparquote seiner Bürger äußerst gering ist und

Schlüsselindustrien wie die Autoindustrie, das Stromnetz oder die

Mobilkommunikation total veraltet sind, nehmen die USA nach wie vor eine

herausragende Position im weltweiten Ranking der Nationen ein. Sie sind nicht

nur die wettbewerbfähigste Nation der Welt und jederzeit in der Lage, Fehler zu

korrigieren und sich an neue Gegebenheiten (siehe Klimawandel und Solartechnik)

schneller anzupassen als die bürokratielastigen Nationen Europas. Auch auf

militärischem Gebiet könne kein Land der Erde den USA das Wasser reichen. Daran

ändere auch der Irakkrieg oder das Afghanistan-Abenteuer nichts, die trotz der

hohen Kosten das Bruttosozialprodukt der USA kaum tangierten.

Gleiches gelte für den Bereich der Zukunftstechnologien. Sowohl im Nanobereich

als auch auf dem Gebiet der Agrartechnik und Biotechnologie sei das Land

führend. Noch befänden sich acht von zehn Universitäten unter den Top Ten; und

noch stünden die klügsten Köpfe, Begabungen und Talente Schlange, um dorthin

berufen zu werden oder dort unterrichten zu dürfen. Hinzu kommt, dass Amerika

die offenste, dynamischste und flexibelste Gesellschaft der Welt habe. Sie sei

demografisch vital und mobil und habe auch kein Alterungsproblem. Trotz manch

ethnischer Probleme, schafften die USA es immer wieder, die unterschiedlichsten

Kulturen, Rassen und Religionen aufzunehmen und zu integrieren. Allein die

Bewerbung und die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten zeige, dass der

Amerikanische Traum nach wie vor wie funktioniere.

Echte Probleme

Wirtschaftlich, sozial und kulturell hätten die USA allerdings ihre

Strahlkraft und Ausnahmestellung längst eingebüßt. Die mächtigsten Unternehmen,

die reichsten Menschen oder die bekanntesten Persönlichkeiten operierten oder

lebten in Malaysia, Brasilien, Indien oder China. In diesen wirtschaftlich

aufstrebenden Staaten sei weit über eine Milliarde von Menschen in Bewegung und

dabei, ihre vormalige Armut abzustreifen. Wichtige Nachrichten, Informationen

und Daten entnähmen sie nicht mehr CNN, BBC oder der NYT, sondern AL Jazeera,

NDTV oder

Telesur.

Dadurch würden die Menschen mit alternativen Weltsichten, Lebensentwürfen und

Erzählungen konfrontiert, die den westlichen häufig widersprächen oder ihnen

diametral entgegenstünden. Schließlich wanderten auch wichtige Unternehmen ab.

Während sie ihre Stützpunkte in dynamischere Gegenden verlegten, übernähmen

arabische, asiatische oder russische Konzerne Aktienpakete, Anteile oder ganze

Firmensparten von US-Unternehmen.

Noch rangiere das Land politisch zwar weiter unangefochten an der Spitze. Es ist

in allen wichtigen Gremien vertreten und kann durch sein Veto jederzeit Verträge

und Beschlüsse der anderen torpedieren. Das muss aber nicht immer so bleiben.

Entscheidend für die Vorherrschaft Amerikas wird sein, ob es dem Land gelingt,

auf das Emporkommen der restlichen Welt, dem nach der Entdeckung Amerikas um

1500 und die Entwicklung des Landes zur alles beherrschenden Macht im 20.

Jahrhundert dritten einschneidenden Ereignis der Neuzeit, politisch und

wirtschaftlich überzeugende Antworten zu finden.

Politisch engstirnig

Zakaria scheint hinsichtlich dessen wenig optimistisch zu sein. Damit die

USA siegreich aus diesem verschärften globalen Wettbewerb hervorgehen, fehle es

ihnen an politischer Klugheit und Führung im Land. Vor allem bei den politischen

Eliten des Landes vermisse er ein solches Bewusstsein. Sie wollten nicht

wirklich verstehen, was da auf das Land zurollt. Statt sich diesen

Herausforderungen zu stellen, ihnen offensiv zu begegnen und politische

Weitsicht zu zeigen, vergeuden sie ihre Kräfte in ideologischen Kleinkriegen und

parteipolitischem Hickhack; statt Siegermentalität und Leidensfähigkeit der

Bürger zu wecken, auf die das Land einst so stolz gewesen ist, und den

Amerikanern klarzumachen, dass Verzicht auch heißen kann, später dafür belohnt

und entlohnt werden, übe man sich in Washington verstärkt in Rollenprosa und

medialem Theater.

Meinungsumfragen bestätigten das. Vier Fünftel der Amerikaner glauben ihr Land

auf dem falschen Kurs. Noch nie hätten die Amerikaner, seit es Aufzeichnungen

dazu gibt, so düster in die Zukunft geblickt. Und das nicht bloß wegen der

Finanz- und Immobilienkrise, dem Irakkrieg, der Angst vor Terror oder der

Rezession. Die Depression gehe viel tiefer. Ein Viertel aller Amerikaner habe

keine Krankenversicherung, während die soziale Ungleichheit wachse. Gleichzeitig

sinke das Vertrauen, dass die Politik bereit sei, die notwendigen Sozialreformen

einzuleiten. Die brauche das Land aber dringend, will es weiter vorneweg

marschieren.

Als besonders engstirnig

präsentiere sich derzeit die Außenpolitik. Zwar möchte Washington weiter und

überall über die Regeln befinden, nach denen die Welt zu verlaufen habe. An sie

halten will die Weltmacht sich aber nicht. Durchzuhalten sei eine solche Politik

auf Dauer aber nicht. Erst recht nicht in einer Welt, die mehrere Pole und

Machtzentren besitzt. Sie wird nicht nur ständig Widerstände und Widersprüche

hervorrufen und den Antiamerikanismus verstärken, in einer solchen multipolaren

Ordnung nehme der machtpolitische Einfluss einer »einsamen Supermacht«

naturgemäß ab.

»Globalisiert Euch«

Viel wird deshalb darauf ankommen, ob es der Supermacht gelingt, diesen

Trend zu mehr Instabilität, Unordnung und Unsicherheit zu stoppen. Ist sie in

der Lage, die auf- und widerstrebenden Kräfte und Mächte ins globale System zu

integrieren und die strukturellen Verschiebungen von Wohlstand, Reichtum und

Macht in eine Win-Win-Situation für alle zu verwandeln? Die Kapazitäten dazu hat

sie zweifellos, meint Zakaria. Und das nötige Sendungsbewusstsein, um die sich

verändernde globale Landkarte in ihrem Sinne zu gestalten und zu beeinflussen,

auch. Nach wie vor sei sie die »unverzichtbare Nation«.

Die Frage ist nur, ob die politischen Eliten und die neue politische Führung den

Willen und die Bereitschaft dazu zeigen und die nötige Kraft, Geschicklichkeit

und Beharrlichkeit dafür aufbringen und die »postamerikanische Welt als neue

Realität erkennen« werden. Das Fenster dafür stehe zwar offen. Vor allem,

seitdem eine junge Politikergeneration mit Barack Obama an der Spitze das Weiße

Haus erobert hat und ihre eher »kosmopolitische Weltsicht« in die US-Politik

einbringen. Allerdings müsse das Land die Gelegenheit auch beim Schopfe packen

und Obama erst beweisen müssen, dass er mehr kann als eindrucksvolle Reden zu

halten oder die Welt an das Vermächtnis seiner Gründerväter zu erinnern. Damit

das passiere, wäre aber laut Zakaria eine Frischzellenkur dringend nötig. Sie

müsste dafür sorgen, dass Land, Politiker und Bevölkerung Mentalitäten,

Haltungen und Grenzen öffnen und sich endlich selbst, wie sie es von allen

anderen fordern, globalisierten. Mit »Buy American«-Parolen oder einer Politik

nach Gutsherrenart werde man sicherlich keine Blumentöpfe gewinnen.

Neue Inseln der

Modernität

Am relativen Verlust von Macht, Wohlstand und Alleinvertretungsanspruch

hinsichtlich der Behauptung von Lebensformen, Werthaltungen und

Wertüberzeugungen, wird das insgesamt aber wenig ändern. Zur »Ikonisierung“ des

Westens, seiner Art zu denken, zu leben und zu handeln, gibt es wenig Anlass –

auch wenn sie vom Westen weiter betrieben wird, um andere Staaten ideologisch zu

schwächen.

Vielleicht sollte der eine oder andere, der das nicht glaubt, nicht nach New

York, London oder Sydney reisen, sondern mal gezielt asiatische Städte anpeilen.

In wenigen Tagen würde er merken, dass Asiaten sich dem Westen mitnichten

unterlegen fühlen oder gar untertan sind. Selbstbewusst und selbstbestimmt

vertreten sie ihre Denk- und Lebensweisen und sind stolz auf alle ihre

Errungenschaften. Dort, in Hongkong oder Singapur, in Dubai oder in Shanghai, in

Saigon oder Delhi, in Seoul oder Kuala Lumpur ist die neue Welt, das

postamerikanische Zeitalter, bereits zu bewundern. Überall entstehen dort neue

Inseln der Modernität, die den Geist der europäischen Moderne weiterentwickeln

und fortschreiben – allerdings auf ihre Art.

Und die islamische Welt wird, wenn nicht alles trügt und das asiatische Beispiel

Schule macht, diesem Aufbruch bald folgen. Zwischen Mittelmeer und Persischem

Golf schreitet die Entwestlichung gar noch schneller voran als in Asien oder

Süd- und Lateinamerika. Auch sie wird, wie der Iran in der Atomfrage bereits

demonstriert, selbstbewusst und unnachgiebig ihre Werte, Interessen und

politischen Ziele gegenüber dem Westen vertreten. Auch der Iran will und wird

jenen Weg in die Modernität einschlagen, den China und Indien für sich gewählt

haben. Die Atomfrage gehört mit dazu und ist daher für den Iran eine eminent

wichtige Frage nationaler Souveränität. Warum sollte dem Land (oder einem

anderen) verwehrt werden, was die USA und Russland, Israel und Frankreich,

Großbritannien oder China quasi selbstverständlich für sich beanspruchen?

Glaubwürdig wäre das nur dann, wenn diese paar Länder, die über Atomwaffen

verfügen, ihrerseits darauf verzichten würden. Mit bekannter Haudraufpolitik

wird der Anspruch des Irans und anderer Nationen weder zu lösen noch zu

entschärfen sein.

Open End

Die alles entscheidende Frage wird sein, wie der Westen auf den globalen

Prozess der Entwestlichung, den der Aufstieg der Anderen in Gang setzt,

reagieren wird, kooperativ oder konfrontativ?

(The

Rise of China and the Future of the West).

Verfügen der Westen und

seine Politiker über jene Kompetenz und jenes Geschick, aber auch über jenen

Realitätssinn und über jene Klugheit, die etwa China und seine Führer in den

letzten Jahren an den Tag gelegt haben, um diese globalen Herausforderungen und

Konflikte zum Vorteil für alle Beteiligten werden zu lassen? Weisen sie das

nötige geopolitische Fingerspitzengefühl, die entsprechende Weitsicht sowie die

ideologische Flexibilität auf, um daraus eine Win-Win-Situation für alle zu

machen?

Das Schachbrett (Zbigniew Brzeszinski), auf dem die geopolitischen Machtspiele

ausgetragen werden, ist jedenfalls erheblich größer und komplizierter geworden

als es das im letzten oder vorletzten Jahrhundert gewesen ist. Viele neue

nicht-westliche Mitspieler haben ihr Mitwirken angekündigt. Allein ihre

Vielzahl, aber auch ihr wirtschaftlicher Erfolg und ihr politisches

Selbstbewusstsein haben dazu geführt, dass die alten Gefäße, der

UN-Sicherheitsrat und der IWF, die G 8 oder die Nato, dafür längst zu klein

sind. Sie sind vom ideologischen Gepäck des Westens überfrachtet und müssen

davon entrümpelt werden.

Die Welt nach Ebenbilde

des Westens zu formen, das funktioniert nicht mehr. Die Welt lässt sich nicht

mehr verwestlichen, seitdem der Glaube an die Universalität seiner Zivilisation

sich pulverisiert hat. Selbstbewusst demonstriert der »Rest vom Rest« und das

sind ca. fünfeinhalb Milliarden Menschen, ihren eigenen Willen. Zu glauben, dass

Asiaten, Afrikaner und Lateinamerikaner nicht in der Lage wären, eine stabile

Weltordnung zu schaffen, zeugt von einer Arroganz und Geringschätzung, die dem

Westen nach der Finanzkrise und den Ereignissen der letzten Jahre, gar nicht gut

zu Gesicht steht.

|

Kishore

Mahbubani

Die Rückkehr Asiens

Das Ende der westlichen Dominanz

Propyläen 2008

335 Seiten

22,90 Euro

Fareed Zakaria

Der Aufstieg der Anderen

Das postamerikanische

Zeitalter

Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt

Siedler 2009

350 Seiten,

22,95 Euro

Leseprobe

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben: Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger