|

Glanz & Elend Magazin für Literatur und Zeitkritik |

|

||

|

Home Das Beste Literatur Blutige Ernte Sachbuch Bilderbuch Zeitkritik Termine Preisrätsel Impressum Mediadaten Andere über uns | |||

|

Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Rubriken Belletristik - 50 Rezensionen Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Geschichte Epochen, Menschen, Phänomene Politik Theorie, Praxis & Debatten Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Sprechblasen Comics mit Niveau Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Film Neu im Kino Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré

de Balzac Honoré

de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Literatur in Bild & Ton Literaturhistorische Videodokumente von Henry Miller, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan Rickman liest Shakespeares Sonett 130 Thomas Bernhard  Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine MaterialsammlungMan schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen Humor, gelt? Hörprobe  Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan »Oh my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/ Is called the Midwest.« Ulrich Breth über die Metamorphosen des großen Rätselhaften mit 7 Songs aus der Tube Glanz&Elend - Die Zeitschrift Zum 5-jährigen Bestehen ist ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben: Die menschliche Komödie als work in progress  »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«Zu diesem Thema haben wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt. Inhalt als PDF-Datei Dazu erscheint als Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe« von Christian Suhr & Herbert Debes Leseprobe Anzeige  Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Neue Stimmen  Die

Preisträger Die

PreisträgerDie Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge reicht von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit. Die prämierten Beiträge Nachruf  Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer »Ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge.« Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |

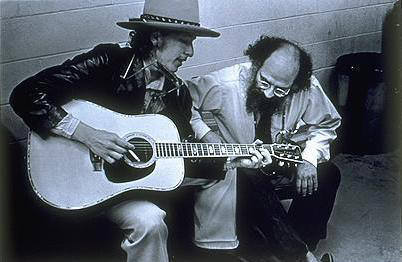

Foto: public domain

Fragmente einer Sprache der kaputten Liebe. Dass sein berühmtester Sprössling zeitlebens wohl auch der unglücklichste gewesen sein dürfte, ficht Joe Jackson indes kaum an. Man kann ihn sich schlicht und ergreifend gar nicht als einen Mann denken, der dazu in der Lage wäre, die Gefühlsregungen seines Gegenübers – und seien es die seines Sohnes – zu registrieren, geschweige denn Anteil daran zu nehmen. Und so redet Joe Jackson, wenn er über Michael Jackson redet, auch gar nicht über Michael Jackson, sondern über sich selbst und seine eigene Erfolgsstory, in der er vom belanglosen Kranfahrer zum Regenten eines Multimilliarden-Dollar-Familienunternehmens aufstieg, freilich auch ein wenig mit Hilfe seiner Kinder. Wie kompliziert verstrickt dort alles sein muss in so einem Kopf! Wie einfach hingegen die Erscheinungsweise Michael Jacksons. Der King of Pop ist schnell durchpsychologisiert und ausgedeutet. Er gilt der Öffentlichkeit, die ihn liebt und zugleich immer als ihren zwar begabten aber sonderbaren kleinen Bruder hasst, als das ewige Kind. Einer, der nicht erwachsen werden will und kann und es am Ende gar nicht darf. Jacko, wie er folgerichtig in der Verniedlichungsform genannt wird, scheint als Sänger und Tänzer, als öffentlich ausgestellte Person schon immer da gewesen zu sein. Eine Welt – das bedeutet in diesem Fall: ein popkultureller Öffentlichkeitsbetrieb – ohne ihn ist nachgerade eine Konstellation jenseits aller Vorstellungskraft. An der Quantität von Jacksons musikalischem Gesamtwerk kann dies indes nicht liegen. Gerade mal schlappe zehn offizielle Alben veröffentlichte er in seiner über 35-jährigen Solokarriere, zu Beginn in extrem kurzen Abständen; später dauerte es immer länger, bis es etwas neues vom Meister zu hören gab. Und nun, wo er auf ewig schweigen wird, reden nur noch andere über ihn.

Wie aber redete Jackson

selber? Auf welche Weise war sein Gesang die ihm einzige Möglichkeit mit der

Außenwelt zu kommunizieren? Die Sanftheit in seiner Stimme, das leise und

piepsige Rudiment aus Kindertagen, versprühte immer den Charme einer mühselig

antrainierten Marotte. Wobei die Mühseligkeit in ihrer Ambivalenz hier wörtlich

zu nehmen sein dürfte. Die Plattheiten der Küchenpsychologie stimmen eben

manchmal doch; unter der Knute des väterlichen Regimes leidet sich Jacko

gleichsam in seinen Gesang hinein und findet darin dann doch genau jenen

Fluchtpunkt, der ihn zu sich selbst vorstoßen lässt. Jackson ist kein Sänger.

Jackson ist Gesang. Er ist die körperliche Emanation eines sonst kaum zu

verbildlichenden Gefühlsdranges, eines Dranges freilich, der stets ins

Vergangene strebt. Sein Leben lang ist Jackson jemand, der eigentlich gar nicht im Rampenlicht stehen will und der doch nichts anderes kann und kennt. Zwar ist der Wunsch zu verschwinden stets vorhanden, sein Über-Ich gewinnt letztendlich aber immer die Oberhand und lässt ihn dort stehen, wo er steht. Im Spotlight. Selbst wenn die Lichter ausgehen, bleibt er eine öffentliche Person. Wie schwer er sich mit dieser Position tut, verdeutlicht der zu seinem ureigensten Bewegungsablauf gewordene Tanzmove, der Moonwalk. Nicht die sofort ins Auge fallende Geschmeidigkeit bei gleichzeitiger Robotermotorik – ein bis heute kaum zu erklärendes Phänomen – ist das Entscheidende hieran, sondern die Richtung der Bewegung. Es geht zurück, nicht voran. Auf offener Bühne führt da einer strahlend das Progressionscredo jeglichen Popzusammenhangs ad absurdum. Jeder Moonwalk ist somit für Jackson ein kleiner Triumph über das ihm Auferlegte. Doch Triumphe sind stets von kurzer Dauer, vor allem wenn sie ständig als Programmpunkt wiederholt werden müssen. Weitaus größere Konstanz zeigt sich in der Retardierung von Jackson Sprache bzw. seines Sprechverhaltens. In frühen Interviews und Fernsehauftritten – in ihrer Vielzahl heutzutage ganz einfach über Youtube abrufbar – erscheint das Kind Michael, der jüngste der Jackson Five und gleichzeitig ihr Leadsänger, so erwachsen wie später niemals mehr. Dieser Eindruck ergibt sich vor allem aus seiner Redeweise, die gar nichts Kindliches an sich hat, sondern fest und stark wirkt, ganz so, als redete hier einer, der sich seiner Weltbedeutung überaus bewusst ist. In der „Sonny & Cher Show“ um ca. 1973 wird Jackson vom Moderator Sonny Bono gefragt, was er denn mal werden wolle, wenn er groß sei. Er könne sich nicht entscheiden, antwortet dieser, ob er lieber Astronaut, Jet-Pilot oder Gouverneur von Georgia werden wolle. Er sagt dies so selbstbewusst, dass Teilen des Publikums das Lachen wohl im Halse stecken bleibt und der gescriptete Dialog hier sogar für echt befunden wird. Höhepunkt dieses kurzen Redegeplänkels zwischen den zwei Protagonisten ist dann auch nicht Jacksons Gegenfrage an Sonny Bono, was dieser denn mal werden wolle, wenn er groß sei. Hier kann sich das Publikum endlich lachend erholen, doch es übersieht allzu willig den Ausdruck im Gesicht des Vierzehnjährigen, der nichts anderes zum Ausdruck bringt als dies: „Sonny, sieh es ein, ich bin dir überlegen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn ich bin Michael Jackson und du bist bloß jemand, der mit seiner Frau gemeinsam auf der Bühne steht, mittelmäßige Lieder singt und flache Witze ansagt.“ Dieses Selbstverständnis baut sich über die Jahre ab, bis es ganz verschwunden ist, und Jackson sich nicht mehr als den wahrnimmt, der er ist, sondern nur noch als den, der er sein möchte. Eine Traumgestalt, die mit dem gewindelten Schimpansen Bubbles auf dem Schoss im Sessel sitzt. Er möchte kein erwachsener Mann sein, denn er war dies bereits von Kindesbeinen an. Je älter er wird, desto mehr sehnt er sich danach, überhaupt einmal in seinem Leben Kind zu sein. Die finanziellen Möglichkeiten dazu hat er. Er baut sich seine Neverland Ranch; Peter-Pan-Reich und gleichzeitig ein Kabinett des Schreckens, wie es jedem Horrorfilm, in dem Kinder die böse Hauptrolle spielen, gut zu Gesicht stehen würde. Die Kinderwelt, die Jackson sich errichtet, ist eine dermaßen übertriebene, dass sich dem Betrachter die Nackenhaare aufstellen müssen. Seine Pädophilie ist hierbei nur die letzte logische Konsequenz, denn da Jackson gerne das Kind in sich selber lieben möchte, dieses aber nur allzu schwer greifbar, das heißt unecht ist, umgibt er sich so intensiv wie möglich mit Kindern, die wirklich welche sind. Er sieht diese Kinder aber tatsächlich als seinesgleichen oder, was richtiger wäre, er sieht sich als ihresgleichen. Ein Kind unter Kindern. Man kann sich jedoch leicht ausmalen, wie schwer diese Illusion selbst für jemanden wie Jackson aufrecht zu erhalten ist, ohne ständig in Depressionen über die realen Verhältnisse zu fallen. Von sexuellen Trieben ganz zu schweigen. Ins Bild passt hier auch eine Folge der Comicserie „Die Simpsons“, in der Jackson als gezeichneter – im doppelten Sinne des Wortes – Gast auftritt. In einer Irrenanstalt, die ziemlich genau dem Film „Einer flog übers Kuckucksnest“ entlehnt ist, fristet Michael sein Dasein. Das Lustige hieran – oder wenn man will, das Tragische – Michael sitzt ein, eben weil er sich nur für Michael hält, in Wahrheit aber ein ganz anderer ist. Zwar zeichnen ihn seine Stimme, der Gesang und die Tanzkunst eindeutig als Michael Jackson aus, seine äußere Erscheinung passt jedoch nicht. Er ist ein kolossartiger weißer Schlägertyp mit Glatze. Um seine gewalttätigen Triebe zu unterdrücken, hat der sich in die sanfte Rolle eines sanften Menschen mit sanfter Stimme hineingeflüchtet. So einfach können manchmal die Erklärungen für einen Wahnsinn sein; und die Methoden, um sich selbst aus seinem Leben zu verabschieden. Für Jackson indes war diese Flucht jedoch nicht ganz so einfach. Im Gegenteil, äußerlich war er zwar kaum noch vorhanden, abgeschottet hinter den Mauern seiner eigenen Welt und auch im Popbetrieb kaum noch wahrgenommen, es sei denn, er hielt sein Neugeborenes aus irgendeinem Hotelfenster. Doch er konnte buchstäblich nicht aus seiner Haut heraus, die ihn, obwohl sie immer heller wurde, unweigerlich an den alles beherrschenden Vater erinnerte. Im Kontinuum des Popuniversums wird Michael Jackson auch weiter fröhlich vor sich hin und in die Welt hinein singen. In Wahrheit aber hatte er längst vor seinem Tod seinen Gesang eingestellt. Nur aus reiner Gewohnheit erhob er gegen Ende noch seine Stimme, um zu singen, denn reden – von Mensch zu Mensch und unter Gleichen – das gelang ihm kaum noch adäquat. Mit seinem Körper, so scheint es, zerfiel auch sein Satzbau.

Es heißt, im Gesang liege

der sinnlichste Ausdruck der menschlichen Liebe. Das kann aber schon seit

Orpheus nicht mehr ganz hinhauen. Und auch Joe Jackson wusste, dass der Gesang

seiner Kinder, speziell seines jüngsten Sohnes, ihm keine Liebe, sehr wohl aber

viel Geld einbringen würde. Michael Jackson hat sein Leben lang im Angesicht

dieser väterlichen Bestimmung gesungen, vielleicht auch dagegen angesungen.

Liebe hat es ihm nicht eingebracht. Glorifizierung, ja. Doch die wollte er gar

nicht. Im Grunde wollte er gar nicht vorhanden sein. Der Rest ist folgerichtig.

Lars Reyer |

|

|

|

Bookmark:

|

|||

Michael

Jackson

Michael

Jackson