|

Glanz & Elend Magazin für Literatur und Zeitkritik |

|

|||

|

Home Literatur Blutige Ernte Sachbuch Bilderbuch Zeitkritik Termine Preisrätsel Impressum Mediadaten Andere über uns | ||||

Bücher, CDs, DVDs & der Link des Tages Schiffsmeldungen Nachrichten, Gerüchte, Ideen, Leute & Jobs aus der Verlagswelt, Fachpresse & Handel Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Rubriken Belletristik - 50 Rezensionen Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Geschichte Epochen, Menschen, Phänomene Politik Theorie, Praxis & Debatten Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Sprechblasen Comics mit Niveau Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Film Neu im Kino Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré

de Balzac Honoré

de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Literatur in Bild & Ton Literaturhistorische Videodokumente von Henry Miller, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan Rickman liest Shakespeares Sonett 130 Thomas Bernhard  Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine MaterialsammlungMan schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen Monologen über Gott und Welt. Ja, der Bernhard hatte schon einen Humor, gelt? Hörprobe  Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan »Oh my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/ Is called the Midwest.« Ulrich Breth über die Metamorphosen des großen Rätselhaften mit 7 Songs aus der Tube Glanz&Elend - Die Zeitschrift Zum 5-jährigen Bestehen ist ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben: Die menschliche Komödie als work in progress  »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«Zu diesem Thema haben wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt. Inhalt als PDF-Datei Dazu erscheint als Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe« von Christian Suhr & Herbert Debes Leseprobe Anzeige  Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Neue Stimmen  Die

Preisträger Die

PreisträgerDie Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge reicht von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit. Die prämierten Beiträge Nachruf  Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer »Ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge.« Wir empfehlen: kino-zeit Das Online-Magazin für Kino & Film Mit Film-Archiv, einem bundesweiten Kino-Finder u.v.m. www.kino-zeit.de    br-buecher-blog Andere Seiten Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« Riesensexmaschine Nicht, was Sie denken?! texxxt.de Community für erotische Geschichten Wen's interessiert Rainald Goetz-Blog Technorati Profile |

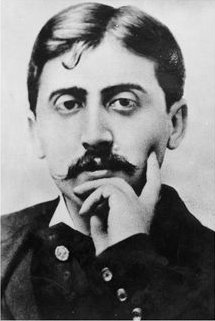

»Unaufhörlich Marrons glacés«

Auf der Suche nach dem

wahren Leben Marcel Prousts

Jean-Yves Tadiés im Original bereits 1996 erschienene Biografie »Marcel Proust« wurde nun mit einiger Verspätung in die deutsche Sprache übertragen und kann aufgrund der minutiösen Recherche zum Leben des Meisters beanspruchen, das biografische Standardwerk zu sein. Immerhin liegt im Suhrkamp-Verlag seit 1992 das Marcel Proust-Lexikon von Philippe Michel-Thiriet vor, das unprätentiös und sehr solide bereits das Faktendickicht um Werk und Autor bändigte. Tadié, der sein Leben diesem anderen Leben und der Recherche gewidmet hat, weiß um die Schwierigkeiten seines Vorhabens. Er legitimiert sein Vorhaben als »Biographie des Werkes«. Das gelingt ihm streckenweise überzeugend, andere Passagen reproduzieren dagegen nur die Chronologie eines an Überraschungen weitgehend freien Lebens. Da gibt es auch für diesen Großmeister der Moderne die üblichen Verstrickungen des Alltags, triviale Streitereien mit Freunden, Krankheiten, Probleme mit dem Vermieter, die nun andächtig auf die »Recherche« projiziert werden mögen, doch wenig zu einer geistigen Biografie dieses Werks beitragen. Hilfreicher sind da schon die Ausführungen Tadiés über Prousts Verhältnis zu diversen Geistesheroen, etwa zu John Ruskin, der zum einflussreichen Lehrer in ästhetischen Angelegenheiten wird und ihm die verborgenen Gründe der Phantasie aufzeigt. »Dieses mikrologische Verfahren bietet alles, was man über Proust wissen kann, alles Wissenswerte, was zum Verständnis der Gestalt des Schriftstellers und seines Werkes beiträgt.« Das konstatiert vollmundig der Suhrkamp-Verlag, was nun das von Proust selbst formulierte Problem weichzeichnet. Was muss man von Marcel Proust biografisch wissen, um sein Werk zu verstehen? Die »Recherche« ist ein Werk perfekter Selbstreferenz. Nichts zählt, was dieses Werk nicht selbst weiß. Und man kann noch weiter gehen: Die Recherche ist ein so opulenter, wahrnehmungsfreudiger wie autistischer Kosmos, dessen Fakten man ignorieren darf, wenn nur das Paradigma der Methode klar bleibt. »Von einem gewissen Alter an sind unsere Erinnerungen derart miteinander verwoben, dass die Sache, die man im Sinn hat, oder das Buch, das man liest, ganz dahinter verschwindet. Überall hat man etwas von sich ausgestreut, alles ist ergiebig, alles birgt Gefahren in sich, und ebenso kostbare Entdeckungen wie in Pascals Pensées kann man in einer Seifenreklame machen.« Denn die intrikate Methode Prousts ist keine Verfahrensanordnung im eigentlichen Sinne, sondern erfüllt sich im Vollzug, wenn sie den aufmerksamen Leser auf sein je eigenes Weltverhältnis zurückführt. Um es in der Sprache einer informationsberauschten Zeit zu sagen: Der Grad der Konnektivität der Welt erreicht bei Proust eine höhere Ordnung, als sie vielleicht je literarisch erfunden wurde. Der Rest ist ein Friedhof, »auf dessen Gräbern man die verblaßten Namen nicht mehr lesen kann.« Die Recherche rekonstruiert also keine historischen Identitäten, dann wäre sie bloß ein Tagebuch. Vielmehr demonstriert sie die Bewusstseinstätigkeit in ihrer Verschränkung von Wahrnehmungen und Imaginationen. Anders kann man auch das »humanum« nicht verstehen: »Denn der Mensch ist ein Wesen ohne festes Lebensalter, ein Wesen, das die Fähigkeit besitzt, in wenigen Sekunden um Jahre jünger zu werden, und das innerhalb der Wände der Zeit, in der es gelebt hat, auf und ab schwebt wie in einem Bassin…« Es ist also vorzugswürdig, Prousts eigenem Ansatz zu folgen und die Lebensgeschichte nicht mit dem Werk zu verwechseln. »Ich hatte zu sehr die Unmöglichkeit an mir selbst erlebt, in der Wirklichkeit zu erreichen, was auf dem Grunde meines Inneren ruhte…« Proust weiß, dass Romane wider die Kontingenz des Alltäglichen kämpfen, sonst gäbe es wenig Grund, sich auf ein so mühevolles Schreiben wie das der Recherche einzulassen, das jenes vorgängige Leben so gierig aufsaugt und entfaltet. Das Leben ist zu krude, mäandernd und unerträglich leicht, um es so ungefiltert poetisch wahrzunehmen. Poetisch ist nur der Text, die ästhetische Rekombination der Verhältnisse, wie sie geschildert werden müssen, um nicht nur literarisch wahr zu werden. Nichts will Proust erzählen, das nicht auf eine »allgemeine Wahrheit« hinausläuft und sich immer auf eine vorgängige Lebenswelt bezieht, sodass er etwa André Gide den Vorwurf macht, in seinen Texten die sachlichen Einzelheiten zu ignorieren. Bei Marcel Proust bekümmert uns nicht allzu sehr, wer er jenseits seines überragenden Werkes war. Man kann in der - auch nach der Lektüre der Biografie - diffusen Sexualvita Prousts graben, erfährt hier etwas über Masturbation, dort etwas über (platonische) Homosexualität, um hinterher mit einiger Beliebigkeit doch eher die innige Mutterbeziehung als sublimierte Quelle seiner Poesie zu deuten. Das sind die üblichen Letzt- und Wegerklärungen, die sich vor allem um die Erkenntnis drücken, dass Krankheiten oder andere Auffälligkeiten zwar diese oder jene Eigenschaft eines Werkes mitdeuten helfen, doch vor dem Phänomen der Kunst kapitulieren. Familienskripte, Idiosynkrasien oder Tics erklären längst keine großen schriftstellerischen Werke. Gewiss, erst nach dem Tod der Mutter legt Marcel Proust richtig los, doch ein Initial erklärt nicht dieses enzyklopädische Literaturprogramm, sodass Produktionstheorien, die sich biopoetisch versuchen, unterhalb des Niveaus ihres Erkenntnisobjekts operieren. »Die Vorstellung eines 'gesunden' Lebens ist für Künstlerbiographien eine Sackgasse« vermerkt Ina Hartwig. Wohl wahr, aber der umgekehrte Weg ist es nicht minder, wie es die Erkenntnisse von Lange-Eichbaum und anderer belegen, die die Abweichung als Erklärungsmodell beschwören, ohne daraus eine ästhetisch plausible Kategorie zu zaubern. »Der wirkliche Grund dafür, dass eine geniale Schöpfung selten sofort bewundert wird, liegt darin, dass ihr Urheber eine ungewöhnliche Persönlichkeit ist, der wenige Menschen gleichen. Sein Werk wird die wenigen Geister, die zu seinem Verständnis befähigt sind, befruchten und dadurch zu Wachstum und Zeugung bringen.« Diese (Selbst)Erkenntnis Prousts stellt Biografen vor schwierige Aufgaben, weil auch geistige Biografien bestenfalls Annäherungen an ein Werk eröffnen. Erst in der Intensität der Dichtung kann es dagegen gelingen, innere und äußere Weltbezüge so zu vermitteln, dass die Welt eine neue empfindlichere Textur erhält, wie sie unser Alltagsbewusstsein kaum je erträgt. Proust lehrt, die eigenen Empfindlichkeiten nicht als Kontingenzen gering zu achten oder gar als Bewusstseinsmüll abzutun, sondern sich etwa so darauf einzulassen wie es mittelalterliche Maler taten, die schlichte Rasenstücke »ad maiorem dei gloriam« detailergeben nachschöpften. Vielleicht sollte man die Recherche als eine Theodizee ohne Gott lesen, die die Welt in der Wahrnehmung rettet. »Lieber die Trugbilder der Subjektivität als der Schwindel der Objektivität. Lieber das Imaginäre des Subjekts als seine Zensur«, meint Roland Barthes. Doch die Differenz von Objektivität und Subjektivität trägt hier nicht mehr weit genug, um diesen Wahrheitsbegriff zu erschöpfen, was insbesondere dadurch klar wird, dass das Subjekt für die Einheit dieser Differenz zuständig sein soll. Das Subjekt, soviel verrät uns jede dialektische Beobachtung, ist ein »melting pot« der Ideen, Imaginationen und Wahrnehmungen und in dieser disparaten Tätigkeit eine objektive Weltschöpfungsinstanz. Das bloß Subjektive existiert so wenig wie das rein Objektive, sodass es vorzugswürdig erscheint, jenseits dieser Begrifflichkeit nach der Tätigkeit des Dichters, also seinem Text, zu fragen.

»Der

Biograph hat seine Arbeit getan, er entlässt seine Leser in die Mündigkeit.«

(Ina Hartwig). Ist literarische Aufklärung der Ausgang aus der selbst

verschuldeten Lektüreschwäche? Man muss Tadiés Text nicht lesen, um sich zur

Lektüre der Recherche freizustellen, sondern um verschiedenartige

Leseerfahrungen als Beleg aufzunehmen, dass auch Werk-Biografien diese einmalige

Suche eines Schriftstellers nicht hinreichend erschließen.

»Die

Zeit vergeht, und allmählich wird alles wahr, was man erlogen hatte…«.

Dieses Privileg genießt allein die Literatur, Biografien operieren dagegen mit

einem statischen Wahrheitsbegriff, der sich antinomisch zum Wesen des

Literarischen verhält. Denn im Gegensatz zum Biografen, der die Vergangenheit

chrono-logisch fixiert, besteht die Synchronizität der Proust´schen Methode

gerade darin, die Zeiten in wechselvolle Spannungen zu setzen, um vielleicht

doch noch das letzte Geheimnis der Wirklichkeit aufzudecken.

»Auf

einmal blieb ich regelungslos stehen wie vor einer Vision, die nicht nur die

Blicke fesselt, sondern auch tiefere Wahrnehmungsschichten und schließlich unser

gesamtes Sein in Anspruch nimmt«.

1927 wird der letzte Band der Recherche

»Le

temps retrouvé«

ediert, das Jahr, in dem auch

»Sein

und Zeit“ von Martin Heidegger erscheint. Beiden Autoren ging es um das

»gesamte

Sein«.

Wie verschieden die Wege dorthin verlaufen, erweist eine

Synopse von französischer und deutscher Fundamentalontologie, die noch zu

schreiben wäre. Goedart

Palm |

|

||

|

|

||||