|

Andere über uns

|

Impressum |

Mediadaten

|

Anzeige |

|||

|

Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||

|

Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré

de Balzac Honoré

de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |

In den 70er Jahren gab es

im deutschen Fernsehen eine Sendung mit dem Titel

Das ist ihr Leben. Prominente

wurde unter einem Vorwand in ein Studio gelockt. Dort wartete ein aufgekratzter

Moderator mit einem Mäppchen auf sie, ging die einzelnen Stationen des Lebens

dieses Prominenten durch, lud ehemalige Freunde und sogenannte Weggefährten des

Gastes ein (typische Körperbewegung: die Umarmung des seit Jahren nicht mehr

Gesehenen) und frischte die Karrierehöhepunkte auf (seltener die Rückschläge). Das hatte irgendwie den Charme von Klassentreffen, Stammtisch

und vorweggenommener Grabpredigt. Unvergessen die Persiflage von Loriot auf

diese Sendung, in der der Moderator dem fiktiven Schauspieler "Ted Brown"

mangels Verfügbarkeit keinen Schulkameraden aus der eigenen Klasse präsentieren

konnte, sondern nur jemanden, der zur gleichen Zeit in einer anderen Stadt zur

Schule ging. "Er ist Ihnen also völlig unbekannt" – und trotzdem heute im

Studio. "Können wir jetzt gehen" fragt dann irgendwann Ted Brown, als die

Rekonstruktionen immer abstruser wurden.

Hoffmeister bemüht sich

chronologisch zu erzählen, schweift jedoch häufig ab, weiß etwas, was man damals

noch gar nicht wissen konnte und erhebt sich ab und an fast prahlerisch über die

Protagonisten. Am Anfang das Verhältnis Fischer und Ibsen (auch hier viel

Spekulation). Man lernt den alten Fontane en passant als Kritiker und wachen

Geist kennen (und schätzen). Autoren wie Jakob Wassermann, Max Halbe, Moritz

Heimann (der auch Fischer-Lektor war), die heute kaum bekannt sind. Natürlich

Gerhart Hauptmann, der Fixstern von Fischer. Bis ins (unwichtigste) Detail geht

die Autorin hier. Später dann Thomas Mann (Heinrich Mann bei Wolff). Auch hier

lange Exkurse: über das Verhältnis der beiden Brüder; Abhängigkeiten,

Gegnerschaften und doch ein stilles aber festes Band der Zuneigung auch im

Zwist. Zu selten gibt es Momente des erhellenden Versinkens. Etwa, wenn geschildert wird, wie Fischer bei den designierten Schwiegereltern um seine Hedwig geworben hat. Was für ein drollig anmutendes, aber doch zartes 19. Jahrhundert-Casting. Fischers Kinder, vor allem Gerhart (der Vorname!), sein musikalisches Wesen, seine Erziehung (wieder ganz ausführlich die Schulen und Internate, die er besuchte). Die Kriegsjahre und Verblüffendes über das geistig-kulturelle Leben in dieser Zeit. Aber immer mal wieder geht dieser affektierte Sarkasmus mit Hoffmeister durch. Etwa wenn Gerhart mit 19 Jahren an einer rätselhaften Krankheit binnen weniger Tage stirbt und dies schmissig mit dem Geburtstag der Mutter in Verbindung gebracht wird: …und wie um die Mutter zu schonen, starb das Sorgenkind fünf Minuten nach Mitternacht.

Schon Ende des 19.

Jahrhunderts macht Hoffmeister als prägnante Zeitströmungen

Modernisierungskritik, Interessenpolitik und Judenfeindschaft aus. Fischer

ist das, was man einen deutschen Patrioten nennen könnte; den immer weiter

schwelenden Antisemitismus will er in diesem Ausmaß offensichtlich nicht

wahrnehmen. Er schreibt Thomas Mann eine zustimmende Postkarte auf seinen

Artikel gegen (den Juden) Theodor Lessing, der in einer Satire angeblich

antisemitische Klischees bediente. Ansonsten heißt es über Fischer noch 1934

(also in seinem Todesjahr), dass er "sich eher mit Knüppeln totschlagen

lassen" würde "als Deutschland zu verlassen."

Die kursiv gesetzten

Stellen sind Zitate aus dem besprochenen Buch. |

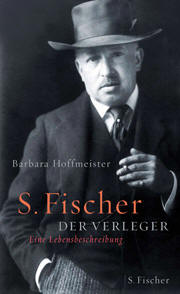

Barbara

Hoffmeister |

||

|

|

||||

Mutmaßungen

über Samuel

Mutmaßungen

über Samuel