|

Jazz aus der Tube

Bücher, CDs, DVDs

&

der Link des Tages

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt.

Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

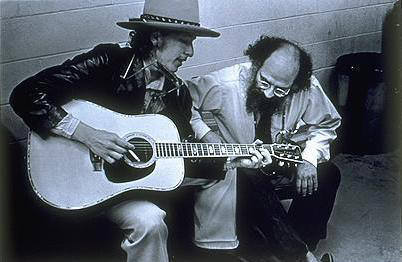

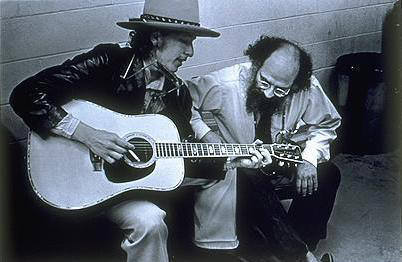

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Die menschliche

Komödie

als work in progress

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

Zu diesem Thema haben

wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás

Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter

Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den

besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.

Inhalt als PDF-Datei

Dazu erscheint als

Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«

von Christian Suhr & Herbert Debes

Leseprobe

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Wir empfehlen:

Andere

Seiten

Quality Report

Magazin für

Produktkultur

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

|

Die Haut des Terminators

Der ultimative Schlüssel zum

Film »T-4: Die Erlösung«

Von

Peter V. Brinkemper Von

Peter V. Brinkemper

Kino-Serienfortsetzungen,

zwischen Sequel und Prequel, scheinen derzeit überall nachzuwuchern. Nach der

George Lucas’ Prequel-Kino-Staffel von „Star Wars“ I bis III, die den Klassikern

IV-VI wichtige Motive zum Verständnis von Anakin Skywalker/Darth Vader

unterlegte, und der neuen „Batman“-Serie von Christopher Nolan, die die ältere

Vierer-Version aus der Urszene der Geburt des jungen Batman und aus dem

ambivalenten Geist der Ermordung seiner Eltern minutiös neu konstruiert, taucht

nun „Terminator – die Erlösung“ („T-4“) (2009) auf und beeindruckt zumindest

die älteren Fans mit der Paradoxie, dass nun der bisher geschlossene „Vorhang

der Nacht“ aufgezogen wird, um uns eine taghelle Zukunft zu zeigen, in dem

überlebende Menschen gegen Skynet und seine Roboteragenten verzweifelt zu Felde

ziehen.

Die Presse und das Internet

hinken einmal wieder hinterher, auf der Suche nach Land. Joseph "McG" McGinty

Nichols „Terminator 4“ ist kein Film mit sinnlosem Geballer und wenig Handlung

und wenig Spannung und auch nicht mit einem blassen Christian Bale. Und schon

gar nicht mit einer existenziell-pessimistisch verzweifelten Handlung zwischen

Stalingrad und Dostojewski. Mit dergleichen Oberflächenwahrnehmungen kommt man

keinen Schritt weiter. Aber die Frage ist, ob die Personen, die dergleichen im

Tagesgeschäft besprechen sollen, noch Zeit haben, ihr Gehirn zu benutzen, oder

schon längst selbst zu Presseprintern mutiert sind. Es geht doch um Module,

Varianten, Versionen und evolutionäre Blockaden oder Bahnungen. Das

entscheidende Kriterium ist: Was bringt der Film an logischen Zusammenhängen im

Bereich Action und Drama auf? Wie lassen sich diese Fäden mit der bisherigen

Logik verbinden? Oder gerade nicht? Gib es eine neue rekonstruierbare Logik?

Gibt es plausible Gründe für die Befunde und Annahmen? Das Filmgucken wird auch

in der großen Unterhaltungsindustrie immer hypothetischer, wider Willen

intellektueller. Und lassen sich diese Terminatoren-Trends mit anderen Prequel-

und Sequel-Strategien vergleichen? Einmal mehr ist entscheidend, Pop-Kultur

nicht nur auf der bornierten Ebene von Gewohnheitskonsumenten mit

Nostalgie-Kino-Kriterien wiedererkennbarer Kitsch- und Trivial-Ikonen

wahrzunehmen, sondern auf einem KONZEPTUELLEN und FORMALEN Niveau.

Der Terminator-Plot: Ein Porno mit

Zeitschleifen-Zeugung

In der „Terminator“-Saga

1-3 ging es darum, einen völlig unwahrscheinlichen B-Movie-Plot zwischen der

verhakten Zukunft und der bedrohten Gegenwart zu installieren: Ein Mensch und

feindliche und später ein freundlicher Roboter werden aus der Zukunft geschickt,

um Zeugung und Aufwachsen von John Connor zu verhindern oder zu verteidigen.

Denn Connor ist, zukunftsgewiss, der spätere Anführer des Aufstandes der den

atomaren Erstschlag im eigenen Land überlebenden Menschheit gegen Skynet und

seine mörderischen Maschinen. Der entscheidende Kniff bei dieser Schleife

zwischen 2029 und 1984 - aus der Zukunft in die Vergangenheit zu reisen, um

diese zu verändern und die Zukunft erfolgreich zu manipulieren -, besteht aber

nicht nur in einem Zeitparadoxon, wie oft gehabt. Sondern darin, sich gleich

selbst von einem anderen beschützen, was noch o.k. wäre, und dann auch noch

erzeugen zu lassen, womit der identitäre Unsinn oder der transformative Sinn

einsetzt: Der Widerstandskämpfer John Connor schickt den jüngeren Mitstreiter

Kyle Reese (Michael Biehn) in der entscheidenden Endphase der Auseinandersetzung

mit Skynet zurück in die Vergangenheit, um Sarah Connor, die zukünftige Mutter,

zu beschützen und seine Zeugung rechtzeitig in Gang zu bringen. Die Mission

nimmt ihren Lauf, verfolgt von einem wütenden Killer-Terminator (Arnold

Schwarzenegger) lernen sich Sarah und Kyle kennen, verlieben sich ineinander und

haben, ob nun auftragsgemäß oder im Gegenteil, Widerstands-Sex, aus dem der

spätere Menschheitsretter John entspringen soll. Es ist deutlich, dass bezogen

auf die Logik der biologischen Evolution und der bisherigen normalen Zeitachse

von Zeugung, Genetik, Entwicklung, Mutation usw. eine einmalige Form der

paranoid-anfälligen Selbstbefruchtung aufgrund von Auserwähltheitswahnsinn

vorliegt, bei der man alles und nichts in das Wurmloch der eigenen Entstehung

und der auferlegten Mission hineinprojizieren kann. Der von James Cameron

erfundene „Terminator“-Mythos ist so etwas wie der Porno der

Superhelden-Zeitschleifen-Zeugung und der jungfräulichen

Gottes-Geburts-Verkündigung. Die Mutter wird zur Fertilisationsmaschine einer

brutal umkämpften Technoevolution zwischen Organik und Transorganik, und die

Zeit selbst wird zur beliebig manipulierbaren Hure von Wunschvorstellungen und

Aggressionsphantasien, weil die Realität selbst nur noch Vorhang und Korridor

für endogene Phantasmen ist. Man könnte nun so argumentieren, dass John Connor

zunächst natürlich von irgendeinem anderen Mann als Kyle Reese in Vereinigung

mit Sarah gezeugt worden ist. Der besondere Status von John Connor müsste sich

in dieser Ur-Version der Geschichte erst später, oder vielleicht zunächst in

abgeschwächter Form ergeben haben. Skynet beabsichtigte demnach durch die

Entsendung des Schwarzenegger-T-800 in die Vergangenheit die Mutter (vor der

Zeugung und Geburt des Sohnes durch einen beliebigen Partner) zu töten und damit

die Entwicklung eines Rebellen und die Evolution eines erfolgreichen

Rebellionspotentials gegen den Aufstand von Skynet und den Maschinen zu

verhindern.

Die paradoxe Logik von John Connor 1 und 2

Indem nun Kyle Reese von John Connor dem Terminator in die bedrohte

Vergangenheit nachgeschickt wird, wird der Zeugungspartner auf jeden Fall in

einer zweiten und modifizierten Version der Ereignisse ausgetauscht und damit

die Identität von John Connor 1 aufgehoben. Connor rettet seine Mutter, um die

Option ihres (neuen) Sohnes als zukünftigem Widerstands-Anführer zu sichern.

Aber damit gibt er sich höchstselbst zugleich als Nachfolger in der Logik von

Raum und Zeit auf, wohingegen er zuvor in Fassung I ohne Zeitschleife und

Zeittransfer in der Normalzeit in einer gewöhnlichen Begegnung gezeugt werden

musste. Indem ein Beschützer und Erzeuger aus dem zukünftigen Widerstandspool

des erwachsenen Sohnes bei seiner Mutter Sarah einspringt, ist Johns bisherige

individuelle Entwicklungslinie bereits infragegestellt. Es sei denn, es gäbe

noch eine kleine ausgleichende, oder klonartig oder zwillingshaft verzweigte

Nebengeschichte.

Natürlich läge der Fall

komplizierter, wenn der John Connor im ersten Film 2029 bereits ein paar Mal die

Zeitschleife durchzogen hätte, so dass wiederholt Menschen und Maschinen um die

Mutter in der Vergangenheit gerungen hätten. Aber dann würde sich ja der Kampf

der Fronten in und um L.A. 2029 immer mehr auf den Zeittunnel der

Umgebungszeiten verlagern. Die Filme „T-1“ und „T-2“ lösen dieses Dilemma durch

die abrupte Brutalität der Entscheidungen, also durch starke Selektion und

spärliches Überleben: Kyle Reese stirbt noch in Teil 1, also 1984 als

Beschützer, Erzeuger und Held am Ende im Kampf, Sarah entwickelt sich vom 80er

Locken-Girl zur verrückten Widerstandskämpferin. In „T-2“ ist sie, immer noch

dargestellt von der unvergleichlichen Linda Hamilton, 1995 in der Psychiatrie

eingesperrt, während ihr junger Sohn (Edward Furlong) bei Pflegeeltern lebt; und

nun folgt der aufgestufte Kampf der Maschinen, T-1000 gegen Sarah und John,

T-800 diesmal als Beschützer. Aus dem Chip des ersten T-800 hat die Firma

Cyberdyne Knowhow für die Entwicklung ihrer elektronischen Produkte ziehen

können, die zwischen Markt und Militär, den Trend in Richtung von Skynet und

transnationale elektronisch-atomare Hegemonie bewirken können. Und Sarah, John

und der T-800 bilden eine terroristische Familie, die alles daran setzt, um den

flüssigen Morphing-Terminator 1000 (Robert Patrick) und die Firma Cyberdyne und

ihre Zukunfts-Technologie zu vernichten, einschließlich des human

umprogrammierten Chips des T-800-Schutzengels, der am Ende Selbstmord im

Flüssigstahlbad zu den Klängen von Brad Fiedels Titel-Ballade begeht. Wie auch

immer, das Evolutionsprogramm von John Connors Erzeugung ist durch die

Zeitschleife und den Doppelangriff der Maschinen T-800 und T-1000 sichtlich

unter Druck geraten. John Connor ist der Name eines Mannes und eines Projektes,

der in der umkämpften Zukunft eine Hauptrolle spielt und der nun in der

veränderten Vorgeschichte das Evolutionsprogramm einer kontrollierten Zeugung

und Mutterschaft installiert, um das Überleben eines Sohnes zu sichern, der im

Kampf der Menschen gegen die Maschinen noch vehementer auftreten kann, weil

seine Gene nun aus zwei Zeiten stammen, aus der normalen Vergangenheit seiner

kampfüberholten Mutter und von einem qualifizierten Mitkämpfer in der Eigenzeit,

Kyle Reese, aus der späteren Zukunft, der sich in der Vorzeit-Schlacht opfern

wird.

Es ist also deutlich, dass

die Terminator-Logik eine absurde Spannbreite von Modellen in sich

abgeschlossener Handlungs-Entscheidungs-Inseln und endloser Kausalketten und

Vernetzungsmöglichkeiten enthält, die das einfache Zeit-Paradoxon und Dilemma

des Zeiteingriffes älterer Science Fiction Modelle immer weiter auffächern.

Entsprechend lässt sich auch die eigenartige Erweiterung und Abschwächung des

Plots in „Terminator 3“ verstehen: Nun erleben wir den erwachsenen John Connor

(Nick Stahl) 2004, nach dem Tod seiner Mutter, mit seiner Freundin Kate Brewster

(Claire Danes) in einem erneuten Angriffszenario eines weiblichen T-X (Kristanna

Loken) sowie ein Verteidigungsmodell T-850 (Arnold Schwarzenegger beim Dreh 2002

auf dem Weg zum kalifornischen Governator) und den Beginn des atomaren Krieges,

der von Skynet über andere Wege doch ausgelöst wird. Die temporalen

Möglichkeiten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft scheinen breiter angelegt

zu sein und kaum über die Entscheidungsinseln begrenzter Situationen,

Knotenpunkte, Hauptrechner sowie Superroboter und Helden beeinflussbar. Dadurch

verliert aber die verrückte Eleganz und enggeschnürte Metaphysik des

Terminator-Gedankens an Charisma und Faszination.

Ein Kriegsfilm als terminatorische Diaspora

In „Terminator 4“ wird das Stadium des Endkampfes zwischen Mensch und Maschine

nicht mehr als die kompakte schmale Mauerschau wie in den ersten Filmen

dargestellt. Und sie wird auch in den Finalkämpfen nicht mehr allein auf die

industriellen Komplexe von Stahl und Bits konzentriert, hinter denen die

heimtückisch menschenfeindliche Zukunft lauert. Das Szenario bietet Zerstreuung,

eine terminatorische Diaspora. Man ist noch uneins im Glauben an den Sinn und

über die Methoden und Strategien des Kampfes angesichts der unterschiedlichen

Maschinen und Programme, die über das Land Unheil aussäen oder auch wieder

liquidiert werden. Der Krieg erweist sich hier eher als ein ausgedehntes

postatomares Testgelände für digitale Kampfführungen und unbarmherzige

Menschenverwertung. „Apocalypse Now“ und „War of the Worlds“ lassen grüßen, und

das ist intendiert. Es wird in exemplarischen Situationen in den verwüsteten

oder industriell zweckentfremdeten Metropolen L.A. und San Francisco und in der

Einöde ein zersplitterter und deregulierter Kriegsfilm vorgeführt, dessen

Action-Szenen immer wieder in Ruhe und Bedachtsamkeit beginnen und sich dann

erst aufschaukeln, und die ihren dramaturgischen Sinn haben, um die Rolle der

Menschen als wehrlose zivile Opfer, Testmaterial und Flüchtlinge, bewaffnete

Wegelagerer und marodierende Banden am Rande der ausgelöschten Zivilisation und

als semiprofessionell organisierte Soldaten des Widerstandes zu zeigen. John

Connor ist im Jahre 2018 noch nicht der unangefochtene Held und Anführer des

Endkampfes von 2029. Er ist ein geachteter, aber auch umstrittener Exponent und

Rebell unterhalb der Führungsriege des Widerstandes, in gewisser Weise das, was

Morpheus in Teil 2 und 3 von „Matrix“ darstellt. An seiner Seite steht wieder

die Freundin Kate Brewster Connor (Bryce Dallas Howard), diesmal schwanger. Und so ist John Connor

auf der Suche nach einem Weg durch den Krieg und über den Krieg hinaus. In

seinen heldenhaften Aufklärungseinsätzen dringt er in verschiedene Skynet-Basen

ein. Es geht darum, den sehr einseitig geführten Krieg in seinem Sinn und in

seiner Form allererst zu begreifen. Skynet treibt mit den verschiedenen

Maschinen auch die bellizistische Evolution eines erstmal kaum spezifisch auf

den antihumanen Nachkrieg bezogenen Zerstörungsszenarios voran. Zeit scheinen

die Rebellen durch den sichtlich langwierigen Spezifikationsbedarf der

Internet-Programme zu gewinnen. Es werden Pläne zur erst noch anstehenden

Produktion des T-800 (hier als Modell 101, später dann haptisch in einer Fusion

von Roland Kickinger als Bodydouble mit digitaler Gesichtsmaske von Arnold

Schwarzenegger) gefunden und eine Todesliste sichergestellt, auf dem die

Anführer des Widerstandes, er selbst und ein gewisser Kyle Reese stehen. Connor

ist so an mehreren Brennpunkten tätig. Er will in der Organisation und an der

Basis des Widerstands mehr Macht und Einfluss gewinnen, der Menschheit aus der

Rolle als apokalyptischer Außenseiter einen Ausweg bahnen und sich selbst seiner

so zweifelhaften, aber durch äußere Indizien und militärische Faktoren

beglaubigten Identität versichern.

Ein rätselhaftes Tape und

das Zeit-Masken-Spiel

Aber das alles ist noch nicht das

merkwürdigste an diesem Film. Das eigentliche Rätsel ist die Notiz auf dem

Tagebuchtape seiner Mutter, dass ein gewisser Kyle Reese sein Vater sei. Im

Rahmen dieses neuen Films kann dies nur ein Zufall, ein Traum, ein Orakel, aber

noch keine Sachaussage sein. Ich weiß nicht, ob sich über diese Einzelheit

irgendjemand wundert, aber sie ist außerordentlich: Wenn John Connor in diesem

„T-4“ der John Connor 1 ist, kann sein Vater nur ein für uns bisher unbekannter

Erzeuger, aber noch nicht Kyle Reese sein. Denn dann wäre er bereits der

modifizierte John Connor 2, der ja erst in „T-1“ beschützt und gezeugt und in

„T-2“ aufgezogen und mit den Terminatoren 800 und 1000 spielerisch und

gefährlich bekannt wird. Der jetzige John Connor 1 kennt diese aus der Zukunft

eingeschleusten Spielzeuge noch nicht. Er ist in den Wirren und Kämpfen der

vorterminatorischen Kriegsführung und damit in der Archäologie einer nur für den

Zuschauer bekannten Zukunft verfangen. Wie aber ist das Tape der von den

Zeitreisenden besuchten Mutter zurück oder weiter in die Zukunft gelangt? Sind

vielleicht die Zeitreise-Korridore von Kyle Reese und den Terminatoren T-800 und

T-1000 doch umkehrbar offen und nicht endgültig am Ende von „T-1“ und „T-2“

verschlossen worden? Aber, ist dieser Verschluss aus Metall oder aus

menschlicher Haut? Wie auch immer, man kann also erwarten, dass in den

nachfolgenden Filmen noch einiger logischer Sprengstoff steckt, zwischen Mensch

und Maschine, Vergangenheit und Zukunft, Körper und Hülle. Dies kann auch eine

Konsequenz der ökonomischen Serienwut sein, aber im Falle von „Terminator“ geht

es darum, den prädigitalen Purismus der ersten Filme in die digitale Ära

ausführlicher utopischer Bilder zu transformieren.

Nicht umsonst erhält John

Connor am Ende schwer angeschlagen das natürliche Herz von Marcus Wright

(kraftvoll dargestellt von Camerons „Avatar“-Darsteller Sam Worthington). Marcus

erwartet 2003 seine Exekution als Mörder, ein zu Filmbeginn völlig ungeklärter

Fall, willigt aber noch in medizinische Experimente von Cyberdyne Skynet ein.

Und durchschaut beim Wiedererwachen nicht, wer oder was er ist, dass er einen

ersten Cyborg-Versuch von Cyberdyne Skynet verkörpert, eine halborganische

Fusion von Mensch und Robot mit Endoskelett und internem Hirnchip. Er wird der

ideale Agent wider Willen, der sich problemlos unter die Menschen mischen kann,

um die Rebellen John Connor und Kyle Reese, die Skynet bereits auf die

Todesliste hat, in die Falle der Skynet-Fabrik-Zentrale von San Francisco zu

locken. Aber was besagt diese Liste? Hat Skynet denn den totalen Überblick über

die Zeit und ihre Varianten? Und welche Technologie wird hier vorausgesetzt?

Dann könnten die Rebellen niemals siegen, dann wäre die Menschheit nur noch eine

einzige Marionette in einem riesigen Videospiel und Zeitbeamfeld. Aber Marcus

bleibt seinem starken liebevollen Herzen treu und erweist sich in letzter

Instanz als Doppelagent im Dienste der bedrohten Menschheit. Wann wird die

Technologie des Zeittunnels entwickelt? Wann stehen die Arnies bereit, damit die

große Schlacht, so oder so, geschlagen werden kann? Und wie wird die Partie im

Film verlaufen, wenn es zum Showdown „simultan“ an verschiedenen Orten und in

verschiedenen Zeiten kommt? In einer Vorfassung des endlos umgeschriebenen Plots

überlebt John Connor nicht am Ende, sondern Marcus Wright. Er erhält aber, stark

demoliert, das Gesicht und die Haut des gestorbenen John Connor übergezogen. So

läuft die surreale Poesie des digitalen Rewritings und des Autorenstreiks in

derzeitigen großen Kino-Serien-Projekten weiter. Wie auch immer, ob Connor nun

tot oder lebendig ist, jetzt steckt allemal ganz viel Wright in ihm. Das

Who-is-who gerät völlig ins Schwimmen. Person, Raum, Zeit, Geschichten sind nur

noch hauchdünne Folien über den energetischen Informations-Strömen, Masken, wie

damals in „T-2“, als der T-1000 alle seine Rollen im Glutbad aus sich

herausschrie. Der Humanismus ist tot, es lebe Skynet. Auch seine Kapitulation

wäre also ein gewollter Sieg.

Nachspann nach Verfassung

des Artikels: „Fictionbox“ berichtet unter Berufung auf „BleedingCool“,

„Filmjournal“ und MTV, Regisseur Joseph McGinty Nichol ("McG") habe in "Terminator

5" vor, John Connor in die Gegenwart des Filmpublikums

nach London 2011 reisen zu lassen, um die Militärs der Welt vor der Skynet-Invasion zu warnen. „Sie verstehen nun die Zeitreisen gut genug, dass sie

mehr als eine nackte Entität schicken können. Also werden Hunter Killer und

Transporter und Harvester und alles in unserer Zeit ankommen und Connor wird sie

mit konventionellen Waffen bekämpfen.“ Nach diesen und weiteren Quellen trifft

John Connor verschiedene Wissenschaftler, die mal Robert Patrick (in „T-2“ der

T-1000) oder sogar Arnold Schwarzenegger ähnlich seien. Hierbei gehe es um die

genetische Vervielfältigung und die Kontinuität von Menschen und die

Möglichkeit, „wie wir alle als idealisierte, jüngere Versionen unserer selbst

leben können." Das Kind von John und Kate Connor in T-5 und 6 werde eine

wichtige Rolle spielen, daneben das Zeitreisen, und die Herkunft von Marcus und

das Schicksal von John Connor sowie ein Trip in die Ära vor dem „Day of

Judgement“. Für komplexe Verwirrung ist also gesorgt. Die paradoxe

Zeitschleifen-Antilogik von kontrollierter Umkehrung oder Transformation von

Erzeuger und Gezeugtem wird sich also weiter zuspitzen, um den Konflikt zwischen

biologischer und cyberistischer Evolution voranzutreiben. Keine „Erlösung dem

Erlöser“, nur permanente Auflösung, um Neuland provisorisch zu

territorialisieren.

|

Titel: Terminator: Die Erlösung

Originaltitel: Terminator Salvation

Produktionsland:

Deutschland,

USA,

Großbritannien

Produktionsjahr: 2009

Verleih: Sony Picutures Releasing

Regie:

McG

Drehbuch:

John D. Brancato,

Michael Ferris,

James Cameron,

Gale Anne Hurd,

Jonathan Nolan,

Anthony E. Zuiker

Kamera:

Shane Hurlbut

Schnitt:

Conrad Buff

Musik:

Danny Elfman

Hauptdarsteller:

Christian Bale,

Sam Worthington,

Bryce Dallas Howard,

Helena Bonham-Carter,

Anton Yelchin

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger