|

Bücher & Themen

Links

Bücher-Charts

l

Verlage A-Z

Medien- & Literatur

l

Museen im Internet

Rubriken

Belletristik -

50 Rezensionen

Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik

Quellen

Biographien, Briefe & Tagebücher

Geschichte

Epochen, Menschen, Phänomene

Politik

Theorie, Praxis & Debatten

Ideen

Philosophie & Religion

Kunst

Ausstellungen, Bild- & Fotobände

Tonträger

Hörbücher & O-Töne

SF & Fantasy

Elfen, Orcs & fremde Welten

Sprechblasen

Comics mit Niveau

Autoren

Porträts,

Jahrestage & Nachrufe

Verlage

Nachrichten, Geschichten & Klatsch

Film

Neu im Kino

Klassiker-Archiv

Übersicht

Shakespeare Heute,

Shakespeare Stücke,

Goethes Werther,

Goethes Faust I,

Eckermann,

Schiller,

Schopenhauer,

Kant,

von Knigge,

Büchner,

Marx,

Nietzsche,

Kafka,

Schnitzler,

Kraus,

Mühsam,

Simmel,

Tucholsky,

Samuel Beckett

Honoré

de Balzac Honoré

de Balzac

Berserker und Verschwender

Balzacs

Vorrede zur Menschlichen Komödie

Die

Neuausgabe seiner

»schönsten

Romane und Erzählungen«,

über eine ungewöhnliche Erregung seines

Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie

von Johannes Willms.

Leben und Werk

Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten

Romanfiguren.

Hugo von

Hofmannsthal über Balzac

»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit

Shakespeare da war.«

Literatur in

Bild & Ton

Literaturhistorische

Videodokumente von Henry Miller,

Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan

Rickman liest Shakespeares Sonett 130

Thomas Bernhard

Eine

kleine Materialsammlung Eine

kleine Materialsammlung

Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen

gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen

Monologen über Gott und Welt.

Ja, der Bernhard hatte schon einen

Humor, gelt?

Hörprobe

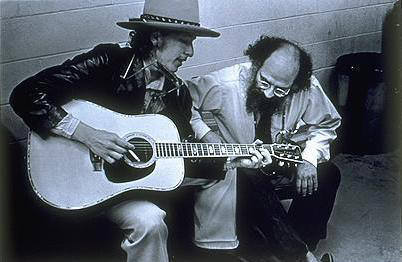

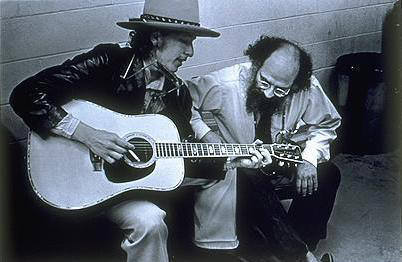

Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan

»Oh

my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/

Is called the Midwest.«

Ulrich Breth über die

Metamorphosen des großen Rätselhaften

mit 7 Songs aus der Tube

Glanz&Elend -

Die Zeitschrift

Zum 5-jährigen Bestehen

ist

ein großformatiger Broschurband

in limitierter Auflage von 1.000

Exemplaren

mit 176 Seiten, die es in sich haben:

Die menschliche

Komödie

als work in progress

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

Zu diesem Thema haben

wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás

Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter

Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den

besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.

Inhalt als PDF-Datei

Dazu erscheint als

Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«

von Christian Suhr & Herbert Debes

Leseprobe

Anzeige

Edition

Glanz & Elend Edition

Glanz & Elend

Martin Brandes

Herr Wu lacht

Chinesische Geschichten

und der Unsinn des Reisens

Leseprobe

Neue Stimmen

Die

Preisträger Die

Preisträger

Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge

reicht

von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.

Die prämierten Beiträge

Nachruf

Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie

das Schachspiel seine Unschuld verlor

Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer

»Ich glaube nicht an Psychologie,

ich glaube an gute Züge.«

Andere

Seiten

Quality Report

Magazin für

Produktkultur

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Joe Bauers

Flaneursalon

Gregor Keuschnig

Begleitschreiben

Armin Abmeiers

Tolle Hefte

Curt Linzers

Zeitgenössische Malerei

Goedart Palms

Virtuelle Texbaustelle

Reiner Stachs

Franz Kafka

counterpunch

»We've

got all the right enemies.«

|

Wenn die Tage zappeln

Lothar Struck über Martin von Arndts lesenswerten neuen Roman »Der Tod ist ein

Postmann mit Hut«

An

jedem ersten Mittwoch im Monat erhält Julio C. Rampf ein Einschreiben.

Die Zustellung ist inzwischen längst ritualisiert: das tragbare Terminal

mit dem Stift, der aussieht wie ein krumm geschlagener Zimmermannsnagel,

die gewagte…und doch für zu leicht befundene Unterschrift Julios, der

Zeigefinger des Postboten, der flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen

Tirolerhut fährt, der Wachholderschnaps im Stamperl, das erneute

leichte Berühren des Hutes mit dem Zeigefinger und schliesslich die Drehung

auf der Schwelle beim Verlassen der Wohnung. Und auch der Inhalt dieses

anonymen Einschreibens ist stets gleich: ein einmal gefaltete[s] leere[s]

Blatt. An

jedem ersten Mittwoch im Monat erhält Julio C. Rampf ein Einschreiben.

Die Zustellung ist inzwischen längst ritualisiert: das tragbare Terminal

mit dem Stift, der aussieht wie ein krumm geschlagener Zimmermannsnagel,

die gewagte…und doch für zu leicht befundene Unterschrift Julios, der

Zeigefinger des Postboten, der flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen

Tirolerhut fährt, der Wachholderschnaps im Stamperl, das erneute

leichte Berühren des Hutes mit dem Zeigefinger und schliesslich die Drehung

auf der Schwelle beim Verlassen der Wohnung. Und auch der Inhalt dieses

anonymen Einschreibens ist stets gleich: ein einmal gefaltete[s] leere[s]

Blatt.

Julio ist 40, Deutscher und lebt in Innsbruck mehr schlecht als recht als

Gitarrenmusiker. Paintner, der Musikproduzent mit den schlechten Witzen, nahm

ihn trotz oder vielleicht gerade wegen seiner roten, verschorften Hände für

seine skurrilen Projekte, wie zum Beispiel Klassiker der Unterhaltungsmusik

für chinesische Schnellimbisse zu bearbeiten. Nach mehr als 20 Jahren wurde

Julio von seiner Frau Ines verlassen, was ihn deprimiert und verstört. Und dann

auf einmal diese Einschreiben. Anfangs noch als einen harmlosen Irrtum

betrachtet, der sich schnell durch den "richtigen" Versand aufklären würde,

beginnt Julio die Impertinenz dieser anonymen Post zu beunruhigen aber auch zu

faszinieren. Und so nebenbei verändert sie sein Leben.

Der Ich-Erzähler Julio hat bei oberflächlicher Betrachtung zunächst durchaus

etwas von einer prekär-modernen Version eines Prinz Leonce oder Oblomows. Er

verbringt auch schon einmal seine Tage im Bett und zelebriert seine Langeweile.

Wiederkehrend und unversehens, fast anfallartig seine Mutlosigkeit.

Sie überkommt ihn beim Schuheputzen, bei häuslichen Kleinreparaturen. Alles

wird schwarz, alles wird schwer, unerträglich schwer, zu schwer für mich,

unerträglich für mich…ich halte dieses Leben, mein Leben schlechthin, nicht mehr

aus. Nach landläufiger Diktion würde man ihn als depressiv einstufen – und

auch wieder nicht, denn er stemmt sich sehr wohl gegen dieses Gehenlassen und

beginnt ein "Nächtebuch" zu schreiben, zaghaft, mit müden

Gedanken. Er versucht, die Zeit urbar zu machen und irgendwann

dreht sich die Welt nur noch um diese Zeilen.

Der zappelnde

Tag

Martin von

Arndt widersteht der Versuchung, über den Umweg des "Nächtebuchs" seinen

Protagonisten vor- und damit gleichzeitig auszustellen. So entgeht er der

Gefahr, Julio als exotischen Sonderling einzuplüschen (gewisse Parallelen zu den

melancholischen Voyeuren eines Wilhelm Genazino sind allerdings vorhanden) oder

einfach nur als eigenbrötlerischen Faulpelz mit Messi-Qualitäten zu denunzieren.

Charakterisiert wird die Hauptfigur indirekt durch dessen scharfe Wahrnehmung,

die manchmal jäh aufblitzt. Da starren dann die Berge zurück, ein Tag

zappelt wieder, es war so kalt, dass selbst de[m] Zug fröstelte, der

Sommer begann den Frühling aufzufressen oder die Fliegen unter der Decke

bilden Insektensütterlin.

Die Lebenserschöpfung wird unprätentiös erzählt und nicht nur behauptet. Sie

wird durch Ines' Verlassen nicht direkt ausgelöst, aber potenziert. Nur ein paar

Monate nach der Beerdigung von Julios Mutter (in feinen, kurzen Szenen wird das

fragile Mutter/Sohn-Verhältnis erzählt) trennte sie sich von ihm endgültig –

inklusive Scheidungsurkunde in mehreren Kopien. Seitdem zählt er die Tage, wann

sie zuletzt mit Rosenwasser die Blumen besprühte und behandelt ihre

zurückgebliebenen Gegenstände wie Fetische. Residuen eines Lebens, welches

ansonsten in zwei schwere[n] schwarze[n] Müllsäcken "ausgemistet" wurde.

Ines war die erste Frau in meinem Leben, die mich nicht nach meinem Vater

beurteilt hat. Julios Vater, der sich in der Lebensmitte, auf dem

Höhepunkt seiner Karriere erschossen hatte (seitdem ist Karriere Un-Wort und

Un-Möglichkeit zugleich), machte den damals 16jährigen mit einem Schlag für die

Mädchen "interessant".

Aber Ines war anders.

Nicht wie die Freundinnen vorher, die ihre Küsse nicht ohne Gegenleistung

erbringen wollten (um Informationen über den Tod des Vaters zu erhalten). Im

blonden Flaum auf ihren Armen verfingen sich die Sonnenstrahlen; sie

duftete nach Kakao. Auch nach dem Musikstudium bestritt Ines mit ihrem

Laborantinnengehalt weitgehend den Lebensunterhalt der beiden. Der inzwischen

entstandene Teufelskreis aus mangelndem Ehrgeiz Julios (gepaart mit eventuell

ungenügendem Talent) und hieraus fast zwangsläufig ausbleibendem Erfolg

(pekuniär wie künstlerisch) führte immer mehr zu Spannungen. Während Julio nicht

erwachsen werden kann (oder will), entwächst Ines dem Mikrokosmos ihres Mannes.

Und sie geht zu "ihrem" Juwelier. Aber mit Ines "verliert" Julio nicht einfach

"seine" Frau, sondern den Menschen, der ihm Nabelschnur zur Welt war und wenn er

von Ines und seinem Leben mit ihr erzählt, gelingt ein wunderbar melancholischer

Ton (mit oft sehr schönen Bildern) jenseits aller Trennungsschmerzklischees,

Jammereien oder vorwurfsvollem Nachkarten (und auch dann noch, wenn von Ines'

Idiosynkrasien die Rede ist, die sie zwischenzeitlich zu einem Therapeuten

führten).

Verdächtige und

Nachforschungen

Als die

Einschreiben regelmässig eintreffen, macht Julio eine Liste von verdächtigen

Personen, die für einen solchen Streich infrage kämen und ist überrascht, dass

er nur auf drei Namen kommt (Ines streicht er sofort wieder). Er sucht diese

Personen auf. Der Hausbesorger ist unbekannt verzogen. Hardy, Julios

Intimfeind, der ihm schon immer auf dem Schulweg auflauerte, ist dement und

dämmert in einem Heim vor sich hin. Ines' ehemaligen Therapeuten, damals ihr

Verehrer mit eindeutigen Angeboten, sucht er unter dem Vorwand einer

Mausphobie auf um dann schnell festzustellen, dass dieser Mann ebenfalls als

Täter ausscheidet.

Nachforschungen bei der

Post scheitern bereits an der Bürokratie der Behörde: Der offizielle Weg war

eine Sackgasse. Einer der Sätze in diesem Buch mit gewollt doppeltem Boden:

Beschreibung einer tatsächlichen Situation aber eben auch Allegorie. Schließlich

sucht Julio die Polizei auf. Aber die Angelegenheit wird nicht verfolgt: von

einem leeren Blatt gehe kein Bedrohungspotential aus. Der Polizist rät

ihm mit einem Pensionisten, dem Steinbichler Koloman, der auch noch in

der Nachbarschaft wohnt, Kontakt aufzunehmen. Der Steinbichler sei Spezialist

gewesen für "ungewöhnliche Fälle" und habe Zeit und vielleicht

Interesse.

Julio sucht Koloman, der

den Spitznamen Grantler hat und dessen Frau ihn gerüchteweise genau

deswegen verlassen haben soll, auf. Ein Hüne, ein Vier-Zentner-Mann mit zwei

schweren mütterliche[n] Brüste[n]…die in einem überreifen Bauch mündeten,

dem das Atmen hörbar schwer fällt und dessen Cocker Spaniel "Tadzio"

(sic!) auf Julios Bein fixiert ist. Koloman wird ein bisschen wie eine

brummend-austriakische Colombo-Persiflage skizziert (er trägt fast immer das

gleiche Hemd und fährt ein schrecklich altes Auto) und erinnert optisch

tatsächlich zunächst an die Karikaturen von Manfred Deix (insbesondere am

Stammtisch mit den Ehemaligen, den der Pensionär eigentlich meidet). Aber

Koloman ist ein Leser: "Vom Alkohol bin ich runter. Von Büchern noch nicht"

und es zeigt sich, wie schnell Äußerlichkeiten nebensächlich werden.

Der Pensionist ist dankbar um die Abwechslung, die der Fall in sein Leben bringt

und für Julio entwickeln sich die Ereignisse um die Einschreibebriefe immer mehr

zum Lebensmotor. Da spielt es auch keine Rolle, dass alle kriminaltechnischen

Methoden (Fingerabdrücke, Spuren- und Abdrucksuche auf dem Schreiben, Suche nach

Geheimtinte, Geschmacks- und Geruchsproben) nicht weiterführen. Koloman setzt

noch einen Freund auf das zu erwartende Postamt an (es gibt einen Turnus bei den

Abgabestädten) – aber der scheitert letztlich auch.

"Tät dir vielleicht auch

mal ganz gut"

Diese beiden

Versehrten finden über diesen Fall zueinander und erkennen, so unterschiedlich

Alter, Lebenslauf, Herkunft und Körperfülle auch sein mögen, Sympathie und

Respekt füreinander. Es entwickelt sich eine herzliche aber

unspektakulär-lakonische Freundschaft; man kocht und musiziert miteinander.

Julio will mit ihm sogar auf Tournee gehen (hierfür sagt er Paintners Pläne ab);

der Dicke spielt Posaune. Sein Lieblingsstück ist "Eleanor Rigby" von den

Beatles (eines der "18 Kostbarkeiten" Julios; einer Art persönlicher

musikalischer Bestenliste). Und Koloman zeigt ihm Akte und Vernehmungsprotokoll

seines letzten Falles, der ungelöst blieb (was gehörig an seinem Ego kratzt).

Von Arndt breitet in drei Phasen dieses Verhörprotokoll als Binnenerzählung aus.

Es wird in Form einer Tonbandtranskription (die Fragen der Polizei bleiben

ausgespart; man muss sie anhand der Antworten rekapitulieren) die Geschichte

einer zufälligen Straßenbekanntschaft zwischen Gregor B. und Anna aus der Sicht

Gregors entwickelt. Gregor B. zieht mit Anna, die enorme Mengen Alkohol

konsumiert und sich überall und im Laufe des Abends immer stärker verfolgt fühlt

in einer wahren Odyssee durch Bars und Restaurants. Irgendwann betreten beide

Annas Wohnung (oder das, was man dafür hält). Es kommt zu einem schrecklichen

Verbrechen. Gregor wird ebenfalls schwer verletzt. Die Tat kann ihm genauso

wenig nachgewiesen werden, wie die Theorie, Gregor habe sich zur Verschleierung

seine die Verletzungen selbst zugefügt oder einfach Selbstmord begehen wollen.

Koloman überlässt Julio dieses Verhörprotokoll mit der seltsamen Aussage "Tät

dir vielleicht auch mal ganz gut" und er sehe gewisse Ähnlichkeiten

zwischen dem Tatzeugen und das nicht nur, weil Gregor ein Deutscher

und wegen einer Frau nach Innsbruck gekommen war. Schliesslich hatte bei

Julio die Neugier gesiegt und er begann zu lesen. Danach wird zwischen

den beiden der Fall nicht mehr angesprochen. Der Wert der scheinbar willkürlich

in den Roman eingebrachten Szenerie erschließt sich dem Leser zunächst in der

Kontrastierung zur Julio-Geschichte. Koloman demonstriert durch die Übergabe

dieses Protokolls seine Freundschaft dem jungen Musiker gegenüber. Für Julio ist

die Lektüre nicht nur ein interessanter Einblick in einen fortgeschrittenen

Verfolgungswahn, sondern auch (und vielleicht vor allem) der Anfang von dem, was

man früher einmal "Seelenbildung" nannte (bevor dieser Begriff von esoterischen

Kitschkolumnisten usurpiert wurde).

Koloman, der Mann mit dem

manchmal strengen Geruch, der plötzlich neue Schuhe in der Wohnung einläuft, ist

krank. Die Symptome werden schlimmer, die Frequenz der Morphiumpflaster nimmt zu

und die Tournee rückt in weite Ferne. Aus dem Krankenhaus entlässt er sich

selber. Als Koloman…das Wasser endlich zum Herzen gestiegen war, hatte

das Gras auf den innerstädtischen Rasenflächen …längst aufgegeben, war grau,

hatte sich niedergelegt. […] Die Wespen wurden vor der Zeit böse. Und die

Menschen waren es und blieben es.

Julios zwischen dem Gefühl, ein Versager zu sein und dem befreienden Gedanken,

den Einschreiben nicht mehr ausgeliefert zu sein. Die Möglichkeit eines

"Lebens" spielt sich plötzlich zwischen den Einschreiben ab; ein Leben, das sich

mit Sinn erfüllen lässt. Die Briefe werden zu Motivationsschreiben;

die Bedrohung hat sich (in Zuversicht?) verwandelt. Und Julio mit Tadzio auf der

Strasse hinein ins Verheißungsvolle. Da ist man geneigt von einem

Entwicklungsroman zu sprechen, ihn mindestens zu ersehnen.

Beim Hören von James' "Getting away with it" der schönste Satz des Buches, vom

Grantler geschrieben, in seiner scheinbaren Nebensächlichkeit doch ins Mark

treffend: Gerade habe ich beim Fenster rausgeschaut. Ich glaube, es wird ein

guter Tag, obwohl ich ihn überhaupt nicht leiden mag.

Intensität und Ironie

Von Arndt

erschafft Bilder von großer Intensität und Schönheit. Um das gelegentlich

drohende Pathos zu bannen, ist der Roman (mit Ausnahme der Verhörprotokolle) von

einem feinen, kunstvollen Ironiefaden durchzogen. Julios Befindlichkeiten sind

bar jeder Larmoyanz; die Figur des Koloman wird in heiterer Gravität erzählt

(und ohne billige Klischees was den vermeintlichen österreichischen

Provinzialismus angeht). Ein glatter, idyllischer Schluß gibt es in diesem

Roman, der fast wie eine oppulente Novelle (die allerdings nicht linear erzählt

wird) erscheint, nicht. Vieles bleibt (absichtsvoll) schwebend und man ist

verblüfft, wie beim zweiten Lesen plötzlich immer weiter neue Facetten (und neue

Intertextualitäten) aufscheinen.

Die jeweilige Stimmung der Protagonisten, die von Arndt durch Setzung von Musik

(sei es zufällig aus dem Radio, in der Kneipe oder als aufgelegtes Musikstück)

verstärkt (oder auch konterkariert), sind in der "Playlist"

(die ominösen "18 Kostbarkeiten") nachvollziehbar. Hier kann man in die

Atmosphäre der Protagonisten noch einmal abtauchen; ein Einfall, der tatsächlich

verfängt.

Wie

schon in

ego shooter, der brillanten

Erzählung über den Proficomputerspieler Kovács, der Weltverzweifelte und

gleichzeitig so Bedürftige, zeigt von Arndt auch hier einen Angehörigen einer

Generation, die dem Leben nichts mehr abzuringen brauchte, weil schon alles da

war – außer das, was sie am meisten ersehnten: Menschlichkeit, Geborgenheit,

Miteinander – und das im Lichte des so vergötterten (und gepflegten)

Individualismus, der nur zu gerne mit "Glück" verwechselt wird. "Ah, look at all

the lonely people", die erste Zeile von "Eleanor Rigby", auch das Motto des

Buches: Wenn die Verheißung zum Fluch geworden ist. Die vorgefundene und

vorgegebene Welt ist seelen- und lieblos, ja kalt, wenn man nicht im Konsum oder

der vordergründigen Erlebnisbefriedigung die Erfüllung sieht.

Der Ausbruch aus der

"selbstverschuldeten" Isolation, die nicht in eine Anpassung an das bestehende

münden soll und Kovács vermutlich nicht gelingt, wird für Julio mindestens als

Möglichkeit vage angedeutet. So könnte es gehen, wenn sich die immer wieder

aufzeigende Resignation zur "köstlichen, unbegreiflichen Demut" (Roberto Bolaño)

entwickelt. Und so vermittelt dieses Buch – so ganz ohne Soziologenslang,

existentialistische Unterfütterung oder pädagogischem Impetus – als reine

Erzählung vor allem eines: Hoffnung. Oder genauer: die Hoffnung auf eine

Hoffnung. Lothar Struck

|

Martin von Arndt

Der Tod ist ein

Postmann mit Hut

Roman

Klöpfer & Meyer

2009, 206 Seiten, geb. mit Schutzumschlag

€ [D] 17,90 / [A] 18,40 / sfr 31,50

ISBN 978-3-940086-37-2 7

Die Playlist

|

Honoré

de Balzac

Honoré

de Balzac Eine

kleine Materialsammlung

Eine

kleine Materialsammlung

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen«

»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des

Menschlichen« Edition

Glanz & Elend

Edition

Glanz & Elend Die

Preisträger

Die

Preisträger