|

Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |

|||

|

|

Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |

||

|

|

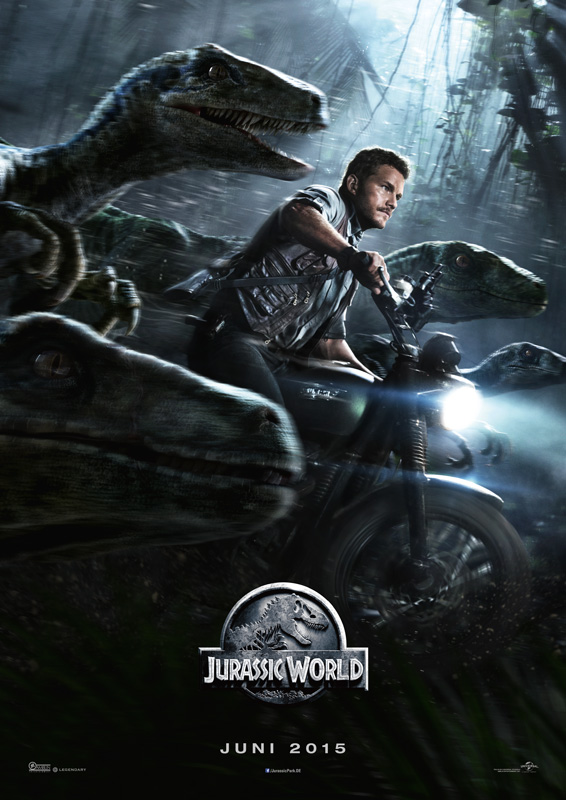

Der Untergang der Freizeitparks Zur aktuellen Politik in »Jurassic World« Von Peter V. Brinkemper

|

||

|

Wir leben im Zeitalter der bombastischen Mega-Remakes. Nicht nur im Kino. Diese liefern uns einen Erlebniswall gegen die doch digital allgegenwärtigen Kriegs- und Krisennachrichten. Auf einer Tour ins wüstenhafte Nirgendwo sind wir auf der Suche nach dem letzten Sp(i)rit, den wir sogleich wieder verbrauchen, bevor wir selber draufgehen. Eine Orgie der Sensationen zwischen Sinn und Unsinn, Kontinuität und Abgrund, rauscht an unseren Augen und Gehirnen in 2D oder 3D vorbei. Wissen wir noch, was wir da an Handlungs- und Dialogfetzen auf uns niederprasseln ließen? Und wissen wir noch, wer wir waren und wer wir sind? Burn in and out. Welches Remake zieht bei einem um 20 Jahre verjüngten Publikum? Vielleicht sind wir angebunden an rumpelnde Endzeitvehikel, off road wie »Mad Max«, eine menschliche Kühlerfigur mit metallischer Hundeschnauze, endlos namibischen Sand und Motorenöl schluckend, und immer in der Erwartung auf den Zusammenprall mit gottgleichen Rivalen. Hybris und Niederlage liegen nur Millimeter auseinander. Wären da nicht die Maria Magdalenen der ganzen Welt sanft und wild, jung und schön, alt und weise, terroristisch und verletzlich wie Charlize Theron hinter dem Steuer im Peter-Lindbergh-Fashion-Style versammelt. Was kommt heute, trotz digitaler Medienumwelt, noch in den Kinosälen an? Warners begnadete, zu Recht von der Kritik vielgepriesene, aber vom jüngeren ungebildeten Publikum unverstandene, von weltkulturellen Symbolen überfrachtete »Mad-Max« Neuauflage von George Miller: »Fury Road«, einem postapokalyptischen Verfolgungsrennen (mit längst nicht mehr beeindruckenden 356 Mio. Dollar Einnahmen)? Oder Disney’s/Marvel’s leidige Comic-Superhelden-Team-Weltrettungs-Fortsetzung im Auftrag des Guten gegen das Böse: »Avengers: Age of Ultron« (die von kleineren Kinos in Deutschland wegen zu hoher Abgaben boykottiert und mit 1,383 Mrd. in 66 Tagen (bei 250 Mio. Produktion) eher schleppend erfolgreich war)? Da überflügelt Universal seine Konkurrenten gleich zweimal und beherrscht den Kinomarkt – nach »Fast & Furious 7«, dem dauer-pubertären Abschieds-Action-Streifen um den im wirklichen Leben tödlich im Auto verunglückten Paul Walker (mit 1,5 Mrd. Dollar Einnahmen) – dazu noch mit einer Retro-Trash-Produktion, einer als B-Movie daherkommenden Neuversion des ungleich bekannteren Dinosaurier-Katastrophen-Stoffs, »Jurassic World« (Regie und Drehbuch Colin Trevorrow), der weltweit 1,385 Mrd. Dollar in nur 24 Tagen bis Anfang Juli 2015 einnimmt. Steven Spielbergs legendärer »Jurassic Park« katapultierte sich 1993 auf Platz 1 der weltweit erfolgreichsten Filme, mit 915 Mio. Dollar (bei einem traumhaft sparsamen Budget von 63 Mio. Dollar, der erste von drei Saurier-Filmen bis 2001), ehe Camerons »Titanic« ihn 1997/8 mit 1,8 Mrd. Dollar verdrängte (berechnet ohne 3D-Zweitverwertung, bei damals ausuferndem Buget, 200 Mio., heute Normalfall für Großproduktionen). Dabei lieferte Spielberg zugleich, als Kampfansage gegen Disney, ein neues Modell für multimediale Vermarktungspakete zwischen Buch, Kino und riskantere Vergnügungszentren. Mit »Jurassic World« sieht es so aus, als ob Universal diesen Sommer alle anderen Studios überflügeln wird, zumal das Verhältnis der Einnahmen zu den Produktionskosten im Lot bleibt: 150 Mio. Dollar für die Produktion von »Jurassic World«, 190 Mio. für Fast & Furious 7«. Dabei ist noch nicht einmal klar, wie weit Spielberg, neben seinem Altkoproduzenten Frank Marshall, immer noch Executive Producer des Films und vielbeschäftigter Projektbetreiber zwischen TV, Kabel und Film, angesichts der drohenden Phalanx aus Amazon und Netflix, die Hand entscheidend im Spiel hatte. 2008 verstarb der Sci-Fi-Bestseller Autor Michael Crichton. Seine Romane »DinoPark« (1990) und »The Lost World« (1995) dienten als filmische Romanvorlagen in einem Zeitalter der Konvergenz von auflagenstarken Buch-Vorlagen und Blockbuster-Filmen, wobei die Autoren in den Verhandlungen machtvoll auftrumpften, von der Vermarktung ihrer serienweisen Megaseller bis zum Filmformat und sogar zur Mitsprache oder Übernahme der Regie. Mit »Jurassic Park III« löste sich die Produktion von Crichtons Buchvorlagen und musste ohne Spielbergs Regie auskommen, um nur noch die Motive der Saurier-Versuchs-Nachbarinsel Isla Sorna (seit Teil 2), einer zuvor ausgeklammerten Flussfahrt und des Dschungels zu verwenden. Der Triumph von »Jurassic World« Anscheinend besteht der Triumph von »Jurassic World« darin, in Fast-Food-Manier das bisherige Crichton-Konzept zu überholen: als radikal ausgebauter Freizeitpark und immer noch einsame Insel, als neustens Klondesign und noch brachialere Manipulation der Evolution, als Züchtung von genetisch neu konzipierten Sauriern und der menschlichen Verfügungsgewalt zwischen zoo- und zirkusförmiger Kontrolle, militärischem Einsatz und dem wildem Ausbruch, vor allem der soeben entwickelnden führenden Arten. Kaum, dass hier irgend etwas neues im Grobraster des vortheatralischen Suspense-Szenario von absehbarem Fressen-und-Gefressen-werden zu vermelden wäre, so zumindest die maßgebliche Filmkritik, die momentan lieber auf der Suche nach lyrischen Kleinkinoperlen ist. Und

doch ist die selbstentlarvende Spirale der Simulation, Animation, Konstruktion

und Destruktion um etliche Windungen weitergedreht. Alle diese Mechanismen

finden sich in unterschiedlichen Variationen schon in Teil 1 bis 3. Dabei trifft

der Film 2015 die Stimmung und den Schwung eines nachholenden Massenerlebnisses

einer katastrophalen Verbindung von Urzeit und Jetztzeit in der

militärzivilistischen Mobilisierung der Terror-Jahres 2001. Man spürt den

erneuten Hunger nach einer anderen und doch naheliegenden Welt, die jenseits des

Konsums läge und Natur pur verspräche und doch in ihrer Künstlichkeit selbst zum

Absturz verurteilt ist. Diese Erwartung hält an, trotz der in diesem Film

tatsächlich blass abgefertigten CGI-Tier-Erscheinungen. Wie konnte noch bei dem

Vorgängerfilm angesichts der plastischen, wenn auch nicht immer vollbeweglichen

Qualität der Digitalität und der Puppen-Animatronik von Stan Winston geschwärmt

werden: »Die verrückte, irrationale Schönheit der Dinosaurier, die ästhetische

Überfülle naturaler Phantastik, die den Überlebenskampf im Theater einer wilden

Schöpfung verdrängt, berührt unsere sprachlosen und megalomanen Urlüste im

intrauterinen Schleim.« Vielleicht besteht in diesem allgegenwärtigen Patchwork-Charakter aus Biest und Beute, der Camouflage an den utopievermeidenden Zeitgeist der billigen Verschwörungen und niedrigen Rivalitäten, welche die ganz großen Projekte wegsparen und torpedieren, genau die nivellierende Massengängigkeit des Filmerfolges. Die Idee der unscharfen Mechanisierung einer längst unkontrolliert vormanipulierten Natur, der im Kleinen und Kleinsten überladenen und übertriebenen Programmierung von Mensch und Kreatur, die den alten großzügigen und beherzten Hyperrealismus in Teil 1, die Wiederherstellung von Naturgeschichte im Raum der Natur und den Triumph der stabilen Begegnung von Schauspielern im Freien mit dem nichtexistenten Phantasma der später dazu animierten (Bronto)Dinos als Botschafter aus der Urzeit – nun in die phantasiefreie Routine eines heute üblichen Actionfilmes überführt. Die meisten Arten und Spezies sind aus dem ersten Filmen mehr oder weniger bekannt. Immer wieder gibt es merkwürdige visuelle Zitate mit aktuellen Zutaten. Jetzt müssen neue Spielregeln folgen. Denn vor allem gefräßig sei der Konsument. Die überdrehte Managerin Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) eilt unverwüstlich, und ohne ihren Pflichten als Tante gegenüber ihren Schützlingen Gray und Zach Mitchell nachzukommen (Ty Simpkins und Nick Robinson), durch das Hologramm des Parks und auch durch das 3D-Bild eines Dilophosaurus hindurch, der in Teil 1 den Gen-Dieb Dennis Nedry so furchtbar hinrichtete, und nun nur noch die steinzeitlichen Raptoren-Verfolger eine Zeit lang beeindruckt. Vincent D’Onofrio (der großartige Private Paula in Kubricks »Full Metal Jacket«) spielt als Vic Hoskins einen der vielen überheblichen Appetithappen, die von den Sauriern attackiert, zerrissen und verschlungen werden. Dabei wollte Hoskins die neusten Raptoren-Versionen, die ohne Rücksicht auf die Sicherheit des Parks produziert wurden, in einem schamlosen Programm militärischen Zwecken dienstbar machen. Und zwar mit dem zirzensischem Kommunikations- und Trainingsprogramm von Owen Grady (Chris Pratt), dem übertrainierten Ex-Marine, der sich darauf spezialisiert hat, von den Dinos bis zu einem gewissen Grad als Respektsperson genommen zu werden, wie damals Graugans-Chef Konrad Lorenz. Grady weiß genau, wann der Siedepunkt erreicht ist, an dem er sich dann doch lieber aus der Fresszone mit Rolle rückwärts unter dem guillotinenförmigen Fallgatter zurückziehen muss. Die humanosaurische Alpharolle ist eine Art tödlicher Wettoption auf einen transitorischen Überbrückungszustand. Dieses Schizo-Kommunikationsmodell von Trainer-Schmuserei und Terrorabwehr, die Raptorisierung des Humanen und der anschließende Rückzug ins überlebte Restmenschentum durchzieht den Film als Zick-Zack-Muster der heute gängigen Fast-Food-Regie.Doch immerhin: Das Script geht damit sogar auf dem Level archaischer Tiergattungen von Lernprogrammen und Verhaltensmodifikationen aus, die erstaunliche Mensch-Saurier-Interaktionen im Rahmen bestimmter Spezial-Gefängnissituationen mit Sonderarretierungs-Maschinen im Alien-und-Hannibal-Lecter-Design erlauben. Das ist nun beileibe kein humanistisches Aufklärungs-Programm. Sondern eine brutalistische Ausweitung von Abu-Ghoreib-Methoden in CIA-kybernetischer Absicht. Tierschutz gilt dennoch, auch für virtuelle Raubtiere und für reale Darsteller. Die kapitalistische Ausbeutung, die neoliberale Strangulierung und Entfesselung spielen mit der Grenze zwischen barrieregesichertem Massentourismus, Gefängnisinstrospektion mit Betrachter-Opferrisiko sowie militärischer Neuzucht und paläo-behaviouristischen Trainings-Nischen für gefährliche Sonderstunts, Wildfreigang und Himmelfahrtskommandos von Personal, Arrestanten und Besuchern. Die Züchtung des Indominus Rex als neuer Übertyrannus, angereichert mit geheimen Raptorengenen erweist sich als Schwachstelle innerhalb der bisher übersichtlich funktionierenden Verhaltensprogrammierungen. Die Raptoren und der gute alte T-Rex sollen, angeführt von dem Top-Dompteur Grady den entlaufenen neuen Super-Godzilla jagen. Dieser wird jedoch plötzlich zum Alphatier der Verfolgerwesen und dreht mit seinem neuen Team den Spieß gegen die Menschen. Spätestens wenn die Flugsaurier, entflohen aus einer eingerissenen Kuppel, das touristische Vergnügungszentrum angreifen, hat man das Gefühl, dass Alfred Hitchcocks »Die Vögel« und seine Erfahrung der deutschen »V1«- und »V2«-Angriffe auf London Pate bei der Massenpanik gestanden haben. Die schreiende Menge und die einfliegenden Pterosaurier liefern Austauschbilder des heutigen Flüchtlingselends: Mensch und Tier, Touristen und Terroristen, Verfolger und Verfolgte laufen und fliegen wirr durcheinander in einem politischen Kreaturenmix, der zynischerweise die sozialen und genetischen Differenzen einebnet. Der totale Krieg kennt keine Schonung. Auch nicht in einem Tier- und Menschen-Park. Wir aber müssen Malcolm bleiben, um Mensch zu sein.

Artikel

online seit 06.07.15 |

|||

|

|

|||