|

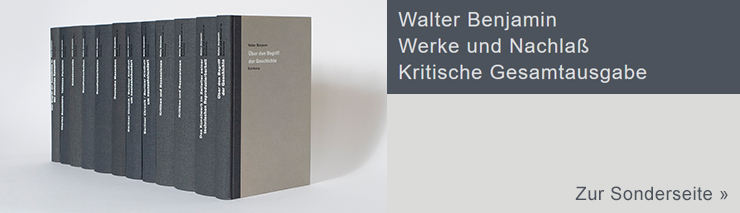

Walter Benjamin:

Nomade auf Sammlerschaft

Ein literarischer Parcours für neugierige Nachgeborene.

Von Herbert Debes

Nachdem Walter Benjamins Flucht vor den Nationalsozialisten 1940 mit seinem Tod

am 26. September im französisch spanischen Grenzort Portbou jenes tragische und

bis heute von Verschwörungstheorien umschwirrte Ende genommen hatte, war

keineswegs abzusehen, welche Bedeutung Walter Benjamins Werk & Persönlichkeit

für die Nachwelt einmal haben würde.

Ein »Werk« in klassischen Sinn hatte er nicht hinterlassen, und sein Nachlaß war

in alle Welt zerstreut. Einen Teil seiner Manuskripte hatte er vor seiner Flucht

nach Lourdes George Bataille anvertraut, der sie in der Pariser

Nationalbibliothek verstecken und vor der Vernichtung retten konnte, weitere

Teile lagen in Israel bei seinem Freund Gershom Scholem. In New York hielt

Theodor W. Adorno im Institute for Social Research Schriften

Benjamins hartnäckig unter Verschluß. Hannah Arendt, die mit

Benjamin seit Paris befreundet gewesen war und auch ihn finanziell unterstützt

hatte, besaß ebenfalls Abschriften und Manuskripte. Darüber hinaus befand sich

ein weiterer Teil seiner Arbeiten im Besitz seiner geschiedenen Frau Dora in der

Schweiz.

Eingedenk dieser kritischen Quellenlage darf man die bis heute diversen

individuellen Sensibilitäten und Eitelkeiten ausgesetzte Editionsgeschichte der

Gesammelten Werke Benjamins als äußerst spannungsgeladen bezeichnen.

Umso erstaunlicher ist es, daß sich unter diesen extrem widrigen Bedingungen

Walter Benjamin »von allen deutschen Intellektuellen der Weimarer Republik und

Ihres vom Hitlerreich aufgezwungenen Exils, (...) als der philosophisch

Gewichtigste und der wirkungsgeschichtlich Lebendigste erwiesen hat. Die

Vielfältigkeit seiner Impulse, das kontroverse Potential seiner Texte und die

Radikalität seines Denkens wirken weiter fort.« 1

Zumal dies Benjamin selbst wohl am meisten erstaunt hätte, wie seine

Selbsteinschätzung aus einem Brief an Martin Buber von 1915 eindeutig

illustriert: »So unmöglich es mir ist, wirkendes Schrifttum zu verstehen, so

unfähig bin ich, es zu verfassen.« 2

Wer aber war dieser Walter Benjamin, aus dessen bis heute strahlender Aura seit

1968 Generationen von Germanisten und Philosophen einen schimmernden Abglanz in

Ihre Rezeption seines Denkens, Schreibens und Fühlens hineinzuretten suchen. Wie

haben wir uns den Menschen Walter Benjamin vorzustellen?

Ein eindrückliches Porträt von ihm liefert uns Charlotte Wolff, die mit Dora und

Walter Benjamin befreundet war, als diese noch in Grunewald in der

Delbrückstrasse 23 wohnten: »Ich sehe Benjamin vor mir sitzen, hinter einem

großen Tisch, auf dem sich Bücher und Manuskripte stapelten, die Wände seines

Zimmers bis unter die Decke voll von Büchern, von einem kleinen Platz abgesehen,

wo ein Bild von Paul Klee hing, ‚Angelus Novus’. Für ihn lebte dieses Bild und

er sprach darüber, als sei es eine Person. Die geometrischen dünnen Linien

gefielen mir nicht, aber ich akzeptierte seine Wertschätzung ohne weiteres. Für

mich war Benjamin eine Autorität. Er war ein Mann, der sich für seine Ideen und

Ihre Praxis engagierte. Bei Gesprächen pflegte er aufgeregt zu werden und mit

schnellen Bewegungen im Zimmer auf- und abzugehen. Er war so dünn, dass seine

Beine aussahen wie Stöcke; sein ganzer Körper schien ohne physische Substanz zu

sein, als hätte er sich von ihm befreit; nur Mund und Augen zeigten die

verborgenen Leidenschaften eines sehr emotionalen Charakters. Seine großen,

vollen und sehr roten Lippen, das Zeichen seiner Sinnlichkeit, verdeckte ein

Schnurrbart. Dicke Brillengläser verbargen seine Augen, aber dennoch blitzten

einem Erregung und Leidenschaft entgegen. Sein gewelltes schwarzes Haar über

einer vollkommen geformten Stirn erinnert mich an einen kleinen Jungen, und in

mancher Hinsicht war er ein Kind mit einem Geist, der seinem Alter und seiner

eigenen Zeit weit entwachsen war.« 3

»Er sammelte auf Schritt und Tritt Material wie ein Maler, der dauernd seine

Umgebung skizziert. Er war ein ewiger Student des Ungewöhnlichen und der halben

Töne ... Nichts war Walter fremd, weil er eine intuitive Kenntnis von allem

hatte ... Es ist nicht überraschend, dass ein solcher Mensch sich niemandem und

nichts überlegen fühlte. In diesem Sinne gehörte er zu allem und alles gehörte

zu ihm.« 4

In einem Brief an Gershom

Scholem beschreibt Benjamin seine Situation mit dem bezeichnenden Bild: »Ein

Schiffbrüchiger, der auf einem Wrack treibt, indem er auf die Spitze des

Mastbaums klettert, der schon zermürbt ist. Aber er hat die Chance, von dort zu

seiner Rettung ein Signal zu geben.

Es ist die große Unmittelbarkeit und verblüffende Gegenwärtigkeit seiner Texte,

die selten Antworten geben, permanent Fragen aufwerfen, Gewissheiten der

Lächerlichkeit preisgeben und Unsicherheiten manifestieren, die den

schiffbrüchigen Nomaden auf Sammlerschaft Walter Benjamin gerade heute so lesenswert machen.

Quellen:

1 (Burkhardt Lindner (Hrsg.) Benjaminhandbuch, S. VIII, J.B.Metzler,

Stuttgart 2011)

2 (Briefe, 127)

3 (Ch. Wolff, Innenwelt und Außenwelt, München 1971, S. 206.)

4 (Ch. Wolff, Innenwelt und Außenwelt, München 1971, S. 210.)

Hier beginnt der

literarische Parcours für neugierige Nachgeborene

zitiert nach den Gesammelten Schriften

Walter Benjamins, Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser.

Ausgabe in Schriftenreihe "Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft« Unter Mitwirkung

von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem.Frankfurt am Main, 1991

Über den Begriff der Geschichte

Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die

Erlösung verwiesen wird. Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die

um die Früheren gewesen ist? Ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken,

ein Echo von nun verstummten? Haben die Frauen, die wir umwerben, nicht

Schwestern, die sie nicht mehr gekannt haben?

Freilich fällt erst der erlösten Menschheit ihre Vergangenheit vollauf zu.

Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf

Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die

Vergangenheit festzuhalten.

Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen »wie es denn

eigentlich gewesen ist«. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im

Augenblick einer Gefahr aufblitzt.

Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für

beide ist sie ein und dieselbe: sich zum Werkzeug der herrschenden Klasse

herzugeben. In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem

Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Der

Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Oberwinder des

Antichrist. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den

Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten

werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu

siegen nicht aufgehört.

Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem

Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden

liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt.

Man bezeichnet sie als die Kulturgüter.

Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei

zu sein.

Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der »Ausnahmezustand«,

in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte

kommen, der dem entspricht.

Das Staunen darüber, daß die Dinge, die wir erleben, im zwanzigsten Jahrhundert

»noch« möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer

Erkenntnis, es sei denn der, daß die Vorstellung von Geschichte, aus der es

stammt, nicht zu halten ist.

Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf

dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen,

worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine

Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das

Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns

erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf

Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die

Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom

Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß

der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in

die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum

Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.

Die Vorstellung eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschichte ist

von der Vorstellung ihres eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs

nicht abzulösen. Die Kritik an der Vorstellung dieses Fortgangs muß die

Grundlage der Kritik an der Vorstellung des Fortschritts überhaupt bilden.

Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene

und leere Zeit sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet.

Die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des

Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Nur findet er in einer

Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter

dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische als den Marx die

Revolution begriffen hat.

Auf den Begriff einer Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der die Zeit

einsteht und zum Stillstand gekommen ist, kann der historische Materialist nicht

verzichten.

Der Historismus stellt das »ewige« Bild der Vergangenheit, der historische

Materialist eine Erfahrung mit ihr, die einzig dasteht. Er überläßt es andern,

bei der Hure »Es war einmal« im Bordell des Historismus sich auszugeben. Er

bleibt seiner Kräfte Herr: Manns genug, das Kontinuum der Geschichte

aufzusprengen.

Zentralpark

Der spleen ist das Gefühl, das der Katastrophe in Permanenz entspricht.

Der Geschichtsverlauf, wie er sich unter dem Begriffe der Katastrophe darstellt,

kann den Denkenden eigentlich nicht mehr in Anspruch nehmen als das Kaleidoskop

in der Kinderhand, dem bei jeder Drehung alles Geordnete zu neuer Ordnung

zusammenstürzt. Das Bild hat sein gründliches, gutes Recht. Die Begriffe der

Herrschenden sind allemal die Spiegel gewesen, dank deren das Bild einer

»Ordnung« zustande kam. - Das Kaleidoskop muß zerschlagen werden.

Das Grab als die geheime Kammer, in der Eros und Sexus ihren alten Streit

vergleichen.

Die Impotenz ist die Grundlage des Passionsweges der männlichen Sexualität.

Die Entwertung der Dingwelt in der Allegorie wird innerhalb der Dingwelt selbst

durch die Ware überboten.

Auf dem Passionswege des Melancholikers sind die Allegorien die Stationen.

Das von der allegorischen Intention Betroffene wird aus den Zusammenhängen des

Lebens ausgesondert: es wird zerschlagen und konserviert zugleich. Die Allegorie

hält an den Trümmern fest. Sie bietet das Bild der erstarrten Unruhe.

Die Neurose produziert den Massenartikel in der psychischen Ökonomie. Er hat

dort die Form der Zwangsvorstellung. Sie erscheint im Haushalte des Neurotikers

in ungezählten Exemplaren als die immer gleiche.

Blumen schmücken die einzelnen Stationen dieses Kalvarienbergs. Es sind die

Blumen des Bösen.

Die Schilderung des Verwirrten ist nicht dasselbe wie eine verwirrte

Schilderung.

Das Labyrinth ist der richtige Weg für den, der noch immer früh genug am Ziel

ankommt. Dieses Ziel ist der Markt.

Hasardspiel, Flanieren, Sammeln - Betätigungen, die gegen den spleen eingesetzt

werden.

Mit den neuen Herstellungsverfahren, die zu Imitationen führen, schlägt sich der

Schein in den Waren nieder.

Es gibt für die Menschen wie sie heute sind nur eine radikale Neuigkeit - und

das ist immer die gleiche: der Tod.

Das Labyrinth ist die Heimat des Zögernden. Der Weg dessen, der sich scheut ans

Ziel zu gelangen, wird leicht ein Labyrinth zeichnen. So tut es der Trieb in den

Episoden, die seiner Befriedigung vorangehen. So tut es aber auch die Menschheit

(die Klasse), die nicht wissen will, wohin es mit ihr hinausgeht.

Wenn es die Phantasie ist, die der Erinnerung die Korrespondenzen darbringt, so

ist es das Denken, das ihr die Allegorien widmet. Die Erinnerung führt beide zu

einander.

Die Embleme kommen als Waren wieder.

Die gegenständliche Umwelt des Menschen nimmt immer rücksichtsloser den Ausdruck

der Ware an. Gleichzeitig geht die Reklame daran, den Warencharakter der Dinge

zu überblenden. Der trügerischen Verklärung der Warenwelt widersetzt sich ihre

Entstellung ins Allegorische. Die Ware sucht sich selbst ins Gesicht zu sehen.

Ihre Menschwerdung feiert sie in der Hure.

Für den Dialektiker kommt es darauf an, den Wind der Weltgeschichte in den

Segeln zu haben. Denken heißt bei ihm: Segel setzen. Wie sie gesetzt werden, das

ist wichtig. Worte sind bei ihm nur die Segel. Wie sie gesetzt werden, das macht

sie zum Begriff.

Der Grübler, dessen Blick, aufgeschreckt, auf das Bruchstück in seiner Hand

fällt, wird zum Allegoriker.

Zum Bilde der »Rettung« gehört der feste, scheinbar brutale Zugriff.

Die Mode ist die ewige Wiederkehr des Neuen. - Gibt es trotzdem gerade in der

Mode Motive der Rettung?

Männliche Impotenz - Schlüsselfigur der Einsamkeit - in ihrem Zeichen vollzieht

sich der Stillstand der Produktivkräfte - ein Abgrund trennt den Menschen von

seinesgleichen.

Die Langeweile im Produktionsprozeß entsteht mit seiner Beschleunigung (durch

die Maschinen). Der Flaneur protestiert mit seiner ostentativen Gelassenheit

gegen den Produktionsprozeß.

Das Andenken ist das Komplement des »Erlebnisses«. In ihm hat die zunehmende

Selbstentfremdung des Menschen, der seine Vergangenheit als tote Habe

inventarisiert, sich niedergeschlagen. Die Allegorie hat im neunzehnten

Jahrhundert die Umwelt geräumt, um sich in der Innenwelt anzusiedeln. Die

Reliquie kommt von der Leiche, das Andenken von der abgestorbenen Erfahrung her,

welche sich, euphemistisch, Erlebnis nennt.

Im Gähnen tut sich der Mensch selber als Abgrund auf; er macht sich der langen

Weile ähnlich, die ihn umgibt.

Die ewige Wiederkunft ist ein Versuch, die beiden antinomischen Prinzipien des

Glücks miteinander zu verbinden: nämlich das der Ewigkeit und das des: noch

einmal. - Die Idee der ewigen Wiederkunft zaubert aus der Misere der Zeit die

spekulative Idee (oder die Phantasmagorie) des Glücks hervor.

Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Daß

es »so weiter« geht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils

Bevorstehende sondern das jeweils Gegebene. Strindbergs Gedanke: die Hölle ist

nichts, was uns bevorstünde - sondern dieses Leben hier.

Die Rettung hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe.

Im Flaneur, so könnte man sagen, kehrt der Müßiggänger wieder, wie ihn sich

Sokrates als Gesprächspartner auf dem athenischen Markte auflas. Nur gibt es

keinen Sokrates mehr, und so bleibt er unangesprochen. Und auch die

Sklavenarbeit hat aufgehört, die ihm seinen Müßiggang garantiert.

Die Ware ist an die Stelle der allegorischen Anschauungsform getreten.

Einbahnstrasse

TANKSTELLE

Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick weit mehr in der Gewalt von

Fakten als von Überzeugungen. Und zwar von solchen Fakten, wie sie zur Grundlage

von Überzeugungen fast nie noch und nirgend geworden sind. Unter diesen

Umständen kann wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, in literarischem

Rahmen sich abzuspielen - vielmehr ist das der übliche Ausdruck ihrer

Unfruchtbarkeit. Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann nur in strengem

Wechsel von Tun und Schreiben zustande kommen; sie muß die unscheinbaren Formen,

die ihrem Einfluß in tätigen Gemeinschaften besser entsprechen als die

anspruchsvolle universale Geste des Buches in Flugblättern, Broschüren,

Zeitschrift Artikeln und Plakaten ausbilden. Nur diese prompte Sprache zeigt

sich dem Augenblick wirkend gewachsen. Meinungen sind für den Riesenapparat des

gesellschaftlichen Lebens, was Öl für Maschinen; man stellt sich nicht vor eine

Turbine und übergießt sie mit Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in

verborgene Nieten und Fugen, die man kennen muß.

FÜR MÄNNER

Überzeugen ist unfruchtbar.

NORMALUHR

Den Großen wiegen die vollendeten Werke leichter als jene Fragmente, an denen

die Arbeit sich durch ihr Leben zieht. Denn nur der Schwächere, der Zerstreutere

hat seine unvergleichliche Freude am Abschließen und fühlt damit seinem Leben

sich wieder geschenkt. Dem Genius fällt jedwede Zäsur, fallen die schweren

Schicksalsschläge wie der sanfte Schlaf in den Fleiß seiner Werkstatt selber.

Und deren Bannkreis zieht er im Fragment. »Genie ist Fleiß.«

CHINAWAREN

In diesen Tagen darf sich niemand auf das versteifen, was er »kann«. In der

Improvisation liegt die Stärke. Alle entscheidenden Schläge werden mit der

linken Hand geführt werden.

Ein Kind, im Nachthemd, ist nicht zu bewegen, einen eintretenden Besuch zu

begrüßen. Die Anwesenden, vom höheren sittlichen Standpunkt aus, reden ihm, um

seine Prüderie zu bezwingen, vergeblich zu. Wenige Minuten später zeigt es sich,

diesmal splitternackt, dem Besucher. Es hatte sich inzwischen gewaschen.

HANDSCHUHE

Beim Ekel vor Tieren ist die beherrschende Empfindung die Angst, in der

Berührung von ihnen erkannt zu werden. Was sich tief im Menschen entsetzt, ist

das dunkle Bewußtsein, in ihm sei etwas am Leben, was dem Ekel erregenden Tiere

so wenig fremd sei, daß es von ihm erkannt werden könne.

KAISERPANORAMA

Reise durch die Deutsche Inflation

I.

In dem Schatze jener Redewendungen, mit welchen die aus Dummheit und Feigheit

zusammengeschweißte Lebensart des deutschen Bürgers sich alltäglich verrät, ist

die von der bevorstehenden Katastrophe - indem es ja »nicht mehr so weitergehen«

könne - besonders denkwürdig.

Die hilflose Fixierung an die Sicherheits- und Besitzvorstellungen der

vergangenen Jahrzehnte verhindert den Durchschnittsmenschen, die höchst

bemerkenswerten Stabilitäten ganz neuer Art, welche der gegenwärtigen Situation

zugrunde liegen, zu apperzipieren. Da die relative Stabilisierung der

Vorkriegsjahre ihn begünstigte, glaubt er, jeden Zustand, der ihn depossediert,

für unstabil ansehen zu müssen. Aber stabile Verhältnisse brauchen nie und

nimmer angenehme Verhältnisse zu sein und schon vor dem Kriege gab es Schichten,

für welche die stabilisierten Verhältnisse das stabilisierte Elend waren.

Verfall ist um nichts weniger stabil, um nichts wunderbarer als Aufstieg. Nur

eine Rechnung, die im Untergange die einzige ratio des gegenwärtigen Zustandes

zu finden sich eingesteht, käme von dem erschlaffenden Staunen über das

alltäglich sich Wiederholende dazu, die Erscheinungen des Verfalls als das

schlechthin Stabile und einzig das Rettende als ein fast ans Wunderbare und

Unbegreifliche grenzendes Außerordentliches zu gewärtigen.

Die Volksgemeinschaften Mitteleuropas leben wie Einwohner einer rings

umzingelten Stadt, denen Lebensmittel und Pulver ausgehen und für die Rettung

menschlichem Ermessen nach kaum zu erwarten. Ein Fall, in dem Übergabe,

vielleicht auf Gnade oder Ungnade, aufs ernsthafteste erwogen werden müßte. Aber

die stumme, unsichtbare Macht, welcher Mitteleuropa sich gegenüber fühlt,

verhandelt nicht. So bleibt nichts, als in der immerwährenden Erwartung des

letzten Sturmangriffs auf nichts, als das Außerordentliche, das allein noch

retten kann, die Blicke zu richten. Dieser geforderte Zustand angespanntester

klagloser Aufmerksamkeit aber könnte, da wir in einem geheimnisvollen Kontakt

mit den uns belagernden Gewalten stehen, das Wunder wirklich herbeiführen.

Dahingegen wird die Erwartung, daß es nicht mehr so weitergehen könne, eines

Tages sich darüber belehrt finden, dass es für das Leiden des einzelnen wie der

Gemeinschaften nur eine Grenze, über die hinaus es nicht mehr weiter geht, gibt:

die Vernichtung.

II.

Eine sonderbare Paradoxie: die Leute haben nur das engherzigste Privatinteresse

im Sinne, wenn sie handeln, zugleich aber werden sie in ihrem Verhalten mehr als

jemals bestimmt durch die Instinkte der Masse. Und mehr als jemals sind die

Masseninstinkte irr und dem Leben fremd geworden. Wo der dunkle Trieb des Tieres

- wie zahllose Anekdoten erzählen - aus der nahenden Gefahr, die noch unsichtbar

scheint, den Ausgang findet, da verfällt diese Gesellschaft, deren jeder sein

eigenes niederes Wohl allein im Auge hat, mit tierischer Dumpfheit aber ohne das

dumpfe Wissen der Tiere, als eine blinde Masse jeder, auch der nächstliegenden

Gefahr und die Verschiedenheit individueller Ziele wird belanglos vor der

Identität der bestimmenden Kräfte. Wieder und wieder hat es sich gezeigt, daß

ihr Hangen am gewohnten, nun längst schon verlorenen Leben so starr ist, daß es

die eigentlich menschliche Anwendung des Intellekts, Voraussicht, selbst in der

drastischen Gefahr vereitelt. So daß in ihr das Bild der Dummheit sich

vollendet: Unsicherheit, ja Perversion der lebenswichtigen Instinkte und

Ohnmacht, ja Verfall des Intellekts. Dieses ist die Verfassung der Gesamtheit

deutscher Bürger.

III.

Alle näheren menschlichen Beziehungen werden von einer fast unerträglichen

durchdringenden Klarheit getroffen, in der sie kaum standzuhalten vermögen. Denn

indem einerseits das Geld auf verheerende Weise im Mittelpunkt aller

Lebensinteressen steht, andererseits gerade dieses die Schranke ist, vor der

fast alle menschliche Beziehung versagt, so verschwindet wie im Natürlichen so

im Sittlichen mehr und mehr das unreflektierte Vertrauen, Ruhe und Gesundheit.

IV.

Nicht umsonst pflegt man vom »nackten« Elend zu sprechen. Was in seiner

Schaustellung, welche Sitte zu werden begann unter dem Gesetz der Not und doch

ein Tausendstel nur vom Verborgenen sichtbar macht, das Unheilvollste ist, das

ist nicht das Mitleid oder das gleich furchtbare Bewußtsein eigener

Unberührtheit, das im Betrachter geweckt wird, sondern dessen Scham. Unmöglich,

in einer deutschen Großstadt zu leben, in welcher der Hunger die Elendsten

zwingt, von den Scheinen zu leben, mit denen die Vorübergehenden eine Blöße zu

decken suchen, die sie verwundet.

V.

»Armut schändet nicht.« Ganz wohl. Doch sie schänden den Armen. Sie tun's und

sie trösten ihn mit dem Sprüchlein. Es ist von denen, die man einst konnte

gelten lassen, deren Verfalltag nun längst gekommen. Nicht anders wie jenes

brutale »Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen«. Als es Arbeit gab, die

ihren Mann nährte, gab es auch Armut, die ihn nicht schändete, wenn sie aus

Mißwachs und anderem Geschick ihn traf. Wohl aber schändet dies Darben, in das

Millionen hineingeboren, Hunderttausende verstrickt werden, die verarmen.

Schmutz und Elend wachsen wie Mauern als Werk von unsichtbaren Händen um sie

hoch. Und wie der einzelne viel ertragen kann für sich, gerechte Scham aber

fühlt, wenn sein Weib es ihn tragen sieht und selber duldet, so darf der

einzelne viel dulden, solang er allein, und alles, solang er's verbirgt. Aber

nie darf einer seinen Frieden mit Armut schließen, wenn sie wie ein riesiger

Schatten über sein Volk und sein Haus fällt. Dann soll er seine Sinne wachhalten

für jede Demütigung, die ihnen zuteil wird und solange sie in Zucht nehmen, bis

sein Leiden nicht mehr die abschüssige Straße des Grams, sondern den

aufsteigenden Pfad der Revolte gebahnt hat. Aber hier ist nichts zu hoffen,

solange jedes furchtbarste, jedes dunkelste Schicksal täglich, ja stündlich

diskutiert durch die Presse, in allen Scheinursachen und Scheinfolgen dargelegt,

niemandem zur Erkenntnis der dunklen Gewalten verhilft, denen sein Leben hörig

geworden ist.

VI.

Dem Ausländer, welcher die Gestaltung des deutschen Lebens obenhin verfolgt, der

gar das Land kurze Zeit bereist hat, erscheinen seine Bewohner nicht minder

fremdartig als ein exotischer Volksschlag. Ein geistreicher Franzose hat gesagt:

»In den seltensten Fällen wird sich ein Deutscher über sich selbst klar sein.

Wird er sich einmal klar sein, so wird er es nicht sagen. Wird er es sagen, so

wird er sich nicht verständlich machen.« Diese trostlose Distanz hat der Krieg

nicht etwa nur durch die wirklichen und legendären Schandtaten, die man von

Deutschen berichtete, erweitert. Was vielmehr die groteske Isolierung

Deutschlands in den Augen anderer Europäer erst vollendet, was in ihnen im

Grunde die Einstellung schafft, sie hätten es mit Hottentotten in den Deutschen

zu tun (wie man dies sehr richtig genannt hat), das ist die Außenstehenden ganz

unbegreifliche und den Gefangenen völlig unbewußte Gewalt, mit welcher die

Lebensumstände, das Elend und die Dummheit auf diesem Schauplatz die Menschen

den Gemeinschaftskräften untertan machen, wir nur das Leben irgendeines

Primitiven von den Clangesetzlichkeiten bestimmt wird. Das europäischste aller

Güter, jene mehr oder minder deutliche Ironie, mit der das Leben des einzelnen

disparat dem Dasein jeder Gemeinschaft zu verlaufen beansprucht, in die er

verschlagen ist, ist den Deutschen gänzlich abhanden gekommen.

VII.

Die Freiheit des Gespräches geht verloren. Wenn früher unter Menschen im

Gespräch Eingehen auf den Partner sich von selbst verstand, wird es nun durch

die Frage nach dem Preise seiner Schuhe oder seines Regenschirmes ersetzt.

Unabwendbar drängt sich in jede gesellige Unterhaltung das Thema der

Lebensverhältnisse, des Geldes. Dabei geht es nicht sowohl um Sorgen und Leiden

der einzelnen, in welchen sie vielleicht einander zu helfen vermöchten, als um

die Betrachtung des Ganzen.

Es ist, als sei man in einem Theater gefangen und müsse dem Stück auf der Bühne

folgen, ob man wolle oder nicht, müsse es immer wieder, ob man wolle oder nicht,

zum Gegenstand des Denkens und Sprechens machen.

VIII.

Wer sich der Wahrnehmung des Verfalls nicht entzieht, der wird unverweilt dazu

übergehen, eine besondere Rechtfertigung für sein Verweilen, seine Tätigkeit und

seine Beteiligung an diesem Chaos in Anspruch zu nehmen. So viele Einsichten ins

allgemeine Versagen, so viele Ausnahmen für den eigenen Wirkungskreis, Wohnort

und Augenblick. Der blinde Wille, von der persönlichen Existenz eher das

Prestige zu retten, als durch die souveräne Abschätzung ihrer Ohnmacht und ihrer

Verstricktheit wenigstens vom Hintergrunde der allgemeinen Verblendung sie zu

lösen, setzt sich fast überall durch. Darum ist die Luft so voll von

Lebenstheorien und Weltanschauungen, und darum wirken sie hierzulande so

anmaßend, weil sie am Ende fast stets der Sanktion irgendeiner ganz

nichtssagenden Privatsituation gelten. Eben darum ist sie auch so voll von

Trugbildern, Luftspiegelungen einer trotz allem über Nacht blühend

hereinbrechenden kulturellen Zukunft, weil jeder auf die optischen Täuschungen

seines isolierten Standpunktes sich verpflichtet.

IX.

Die Menschen, die im Umkreise dieses Landes eingepfercht sind, haben den Blick

für den Kontur der menschlichen Person verloren. Jeder Freie erscheint vor ihnen

als Sonderling. Man stelle sich die Bergketten der Hochalpen vor, jedoch nicht

gegen den Himmel abgesetzt, sondern gegen die Falten eines dunklen Tuches. Nur

undeutlich würden die gewaltigen Formen sich abzeichnen. Ganz so hat ein

schwerer Vorhang Deutschlands Himmel verhängt und wir sehen die Profilierung

selbst der größten Menschen nicht mehr.

X.

Aus den Dingen schwindet die Wärme. Die Gegenstände des täglichen Gebrauchs

stoßen den Menschen sacht aber beharrlich von sich ab. In summa hat er

tagtäglich mit der Überwindung der geheimen Widerstände und nicht etwa nur der

offenen -, die sie ihm entgegensetzen, eine ungeheure Arbeit zu leisten. Ihre

Kälte muß er mit der eigenen Wärme ausgleichen, um nicht an ihnen zu erstarren

und ihre Stacheln mit unendlicher Geschicklichkeit anfassen, um nicht an ihnen

zu verbluten. Von seinen Nebenmenschen erwarte er keine Hilfe. Schaffner,

Beamte, Handwerker und Verkäufer - sie alle fühlen sich als Vertreter einer

aufsässigen Materie, deren Gefährlichkeit sie durch die eigene Rohheit ins Licht

zu setzen bestrebt sind. Und der Entartung der Dinge, mit welcher sie, dem

menschlichen Verfalle folgend, ihn züchtigen, ist selbst das Land verschworen.

Es zehrt am Menschen wie die Dinge, und der ewig ausbleibende deutsche Frühling

ist nur eine unter zahllosen verwandten Erscheinungen der sich zersetzenden

deutschen Natur. In ihr lebt man, als sei der Druck der Luftsäule, dessen

Gewicht jeder trägt, wider alles Gesetz in diesen Landstrichen plötzlich fühlbar

geworden.

XI.

Der Entfaltung jeder menschlichen Bewegung, mag sie geistigen oder selbst

natürlichen Impulsen entspringen, ist der maßlose Widerstand der Umwelt

angesagt. Wohnungsnot und Verkehrsteuerung sind am Werke, das elementare

Sinnbild europäischer Freiheit, das in gewissen Formen selbst dem Mittelalter

gegeben war, die Freizügigkeit, vollkommen zu vernichten. Und wenn der

mittelalterliche Zwang den Menschen an natürliche Verbände fesselte, so ist er

nun in unnatürliche Gemeinsamkeit verkettet. Weniges wird die verhängnisvolle

Gewalt des um sich greifenden Wandertriebes so stärken, wie die Abschnürung der

Freizügigkeit, und niemals hat die Bewegungsfreiheit zum Reichtum der

Bewegungsmittel in einem größeren Mißverhältnis gestanden.

XII.

Wie alle Dinge in einem unaufhaltsamen Prozeß der Vermischung und Verunreinigung

um ihren Wesensausdruck kommen und sich Zweideutiges an die Stelle des

Eigentlichen setzt, so auch die Stadt. Große Städte, deren unvergleichlich

beruhigende und bestätigende Macht den Schaffenden in einen Burgfrieden schließt

und mit dem Anblick des Horizonts auch das Bewußtsein der immer wachenden

Elementarkräfte von ihm zu nehmen vermag, zeigen sich allerorten durchbrochen

vom eindringenden Land. Nicht von der Landschaft, sondern von dem, was die freie

Natur Bitterstes hat, vom Ackerboden, von Chaussee, vom Nachthimmel, den keine

rot vibrierende Schicht mehr verhüllt. Die Unsicherheit selbst der belebten

Gegenden versetzt den Städter vollends in jene undurchsichtige und im höchsten

Grade grauenvolle Situation, in der er unter den Unbilden des vereinsamten

Flachlandes die Ausgeburten der städtischen Architektonik in sich aufnehmen muß.

XIII.

Eine edle Indifferenz gegen die Sphären des Reichtums und der Armut ist den

Dingen, die hergestellt werden, völlig abhanden gekommen. Ein jedes stempelt

seinen Besitzer ab, der nur die Wahl hat, als armer Schlucker oder Schieber zu

erscheinen. Denn während selbst der wahre Luxus von der Art ist, daß Geist und

Geselligkeit ihn zu durchdringen und in Vergessenheit zu bringen vermögen,

trägt, was hier von Luxuswaren sich breit macht, eine so schamlose Massivität

zur Schau, daß jede geistige Ausstrahlung daran zerbricht.

XIV.

Aus den ältesten Gebräuchen der Völker scheint es wie eine Warnung an uns zu

ergehen, im Entgegennehmen dessen, was wir von der Natur so reich empfangen, uns

vor der Geste der Habgier zu hüten. Denn wir vermögen nichts der Muttererde aus

Eigenem zu schenken. Daher gebührt es sich, Ehrfurcht im Nehmen zu zeigen, indem

von allem, was wir je und je empfangen, wir einen Teil an sie zurückerstatten,

noch ehe wir des Unseren uns bemächtigen. Diese Ehrfurcht spricht aus dem alten

Brauch der libatio. Ja vielleicht ist es diese uralte sittliche Erfahrung,

welche selbst in dem Verbot, die vergessenen Ähren einzusammeln und abgefallene

Trauben aufzulesen, sich verwandelt erhielt, indem diese der Erde oder den

segenspendenden Ahnen zugute kommen. Nach athenischem Brauch war das Auflesen

der Brosamen bei der Mahlzeit untersagt, weil sie den Heroen gehören. - Ist

einmal die Gesellschaft unter Not und Gier soweit entartet, daß sie die Gaben

der Natur nur noch raubend empfangen kann, daß sie die Früchte, um sie günstig

auf den Markt zu bringen, unreif abreißt und jede Schüssel, um nur satt zu

werden, leeren muß, so wird ihre Erde verarmen und das Land schlechte Ernten

bringen.

VEREIDIGTER BÜCHERREVISOR

Die Schrift, die im gedruckten Buche ein Asyl gefunden hatte, wo sie ihr

autonomes Dasein führte, wird unerbittlich von Reklamen auf die Straße

hinausgezerrt und den brutalen Heteronomien des wirtschaftlichen Chaos

unterstellt.

Und ehe der Zeitgenosse dazu kommt, ein Buch aufzuschlagen, ist über seine Augen

ein so dichtes Gestöber von wandelbaren, farbigen, streitenden Lettern

niedergegangen, daß die Chancen seines Eindringens in die archaische Stille des

Buches gering geworden sind. Heuschreckenschwärme von Schrift, die heute schon

die Sonne des vermeinten Geistes den Großstädtern verfinstern, werden dichter

mit jedem folgenden Jahre werden.

Die Schreibmaschine wird dem Federhalter die Hand des Literaten erst dann

entfremden, wenn die Genauigkeit typographischer Formungen unmittelbar in die

Konzeption seiner Bücher eingeht. Vermutlich wird man dann neue Systeme mit

variablerer Schriftgestaltung benötigen. Sie werden die Innervation der

befehlenden Finger an die Stelle der geläufigen Hand setzen.

DEUTSCHE TRINKT DEUTSCHES BIER!

Der Pöbel ist von dem frenetischen Haß gegen das geistige Leben besessen, der

die Gewähr für dessen Vernichtung in der Abzählung der Leiber erkannt hat. Wo

man's ihnen irgend verstattet, stellen sie sich in Reih und Glied, ins

Trommelfeuer und zur Warenhausse drängen sie marschmäßig. Keiner sieht weiter

als in den Rücken des Vordermanns und jeder ist stolz, dergestalt vorbildlich

für den Folgenden zu heißen. Das haben im Felde die Männer seit Jahrhunderten

herausgehabt, aber den Parademarsch des Elends, das Anstellen, haben die Weiber

erfunden.

ANKLEBEN VERBOTEN!

Die Technik des Schriftstellers in dreizehn Thesen

I.

Wer an die Niederschrift eines größeren Werks zu gehen beabsichtigt, lasse

sich's wohl sein und gewähre sich nach erledigtem Pensum alles, was die

Fortführung nicht beeinträchtigt.

II.

Sprich vom Geleisteten, wenn du willst, jedoch lies während des Verlaufes der

Arbeit nicht daraus vor. Jede Genugtuung, die du dir hierdurch verschaffst,

hemmt dein Tempo. Bei der Befolgung dieses Regimes wird der zunehmende Wunsch

nach Mitteilung zuletzt ein Motor der Vollendung.

III.

In den Arbeitsumständen suche dem Mittelmaß des Alltags zu entgehen. Halbe Ruhe,

von schalen Geräuschen begleitet, entwürdigt. Dagegen vermag die Begleitung

einer Etude oder von Stimmengewirr der Arbeit ebenso bedeutsam zu werden, wie

die vernehmliche Stille der Nacht. Schärft diese das innere Ohr, so wird jene

zum Prüfstein einer Diktion, deren Fülle selbst die exzentrischen Geräusche in

sich begräbt.

IV.

Meide beliebiges Handwerkszeug. Pedantisches Beharren bei gewissen Papieren,

Federn, Tinten ist von Nutzen. Nicht Luxus, aber Fülle dieser Utensilien ist

unerläßlich.

V.

Laß dir keinen Gedanken inkognito passieren und führe dein Notizheft so streng

wie die Behörde das Fremdenregister.

VI.

Mache deine Feder spröde gegen die Eingebung, und sie wird mit der Kraft des

Magneten sie an sich ziehen. Je besonnener du mit der Niederschrift eines

Einfalls verziehst, desto reifer entfaltet wird er sich dir ausliefern. Die Rede

erobert den Gedanken, aber die Schrift beherrscht ihn.

VII.

Höre niemals mit Schreiben auf, weil dir nichts mehr einfällt. Es ist ein Gebot

der literarischen Ehre, nur dann abzubrechen, wenn ein Termin (eine Mahlzeit,

eine Verabredung) einzuhalten oder das Werk beendet ist.

VIII.

Das Aussetzen der Eingebung fülle aus mit der sauberen Abschrift des

Geleisteten. Die Intuition wird darüber erwachen.

IX.

Nulla dies sine linea - wohl aber Wochen.

X.

Betrachte niemals ein Werk als vollkommen, über dem du nicht einmal vom Abend

bis zum hellen Tage gesessen hast.

XI.

Den Abschluß des Werkes schreibe nicht im gewohnten Arbeitsraume nieder. Du

würdest den Mut dazu in ihm nicht finden.

XII.

Stufen der Abfassung: Gedanke - Stil- Schrift. Es ist der Sinn der Reinschrift,

daß in ihrer Fixierung die Aufmerksamkeit nur mehr der Kalligraphie gilt. Der

Gedanke tötet die Eingebung, der Stil fesselt den Gedanken, die Schrift entlohnt

den Stil.

XIII.

Das Werk ist die Totenmaske der Konzeption.

Die Technik des Kritikers in dreizehn Thesen

I.

Der Kritiker ist Stratege im Literaturkampf.

II.

Wer nicht Partei ergreifen kann, der hat zu schweigen.

III.

Der Kritiker hat mit dem Deuter von vergangenen Kunstepochen nichts zu tun.

IV.

Kritik muß in der Sprache der Artisten reden. Denn die Begriffe des cénacle sind

Parolen. Und nur in den Parolen tönt das Kampfgeschrei.

V.

Immer muß »Sachlichkeit« dem Parteigeist geopfert werden, wenn die Sache es wert

ist, um welche der Kampf geht.

VI.

Kritik ist eine moralische Sache. Wenn Goethe Hölderlin und Kleist, Beethoven

und Jean Paul verkannte, so trifft das nicht sein Kunstverständnis, sondern

seine Moral.

VII.

Für den Kritiker sind seine Kollegen die höhere Instanz. Nicht das Publikum.

Erst recht nicht die Nachwelt.

VIII.

Die Nachwelt vergißt oder rühmt. Nur der Kritiker richtet im Angesicht des

Autors.

IX.

Polemik heißt, ein Buch in wenigen seiner Sätze vernichten. Je weniger man es

studierte, desto besser. Nur wer vernichten kann, kann kritisieren.

X.

Echte Polemik nimmt ein Buch sich so liebevoll vor, wie ein Kannibale sich einen

Säugling zurüstet.

XI.

Kunstbegeisterung ist dem Kritiker fremd. Das Kunstwerk ist in seiner Hand die

blanke Waffe in dem Kampfe der Geister.

XII.

Die Kunst des Kritikers in nuce: Schlagworte prägen, ohne die Ideen zu verraten.

Schlagworte einer unzulänglichen Kritik verschachern den Gedanken an die Mode.

XIII.

Das Publikum muß stets Unrecht erhalten und sich doch immer durch den Kritiker

vertreten fühlen.

NR. I3

I.

Bücher und Dirnen kann man ins Bett nehmen.

II.

Bücher und Dirnen verschränken die Zeit. Sie beherrschen die Nacht wie den Tag

und den Tag wie die Nacht.

III.

Büchern und Dirnen sieht es keiner an, daß die Minuten ihnen kostbar sind. Läßt

man sich aber näher mit ihnen ein, so merkt man erst, wie eilig sie es haben.

Sie zählen mit, indem wir uns in sie vertiefen.

IV.

Bücher und Dirnen haben seit jeher eine unglückliche Liebe zueinander.

V.

Bücher und Dirnen - sie haben jedes ihre Sorte Männer, die von ihnen leben und

sie drangsalieren. Bücher die Kritiker.

VI.

Bücher und Dirnen in öffentlichen Häusern - für Studenten.

VII.

Bücher und Dirnen - selten sieht einer ihr Ende, der sie besaß. Sie pflegen zu

verschwinden, bevor sie vergehen.

VIII.

Bücher und Dirnen erzählen so gern und so verlogen, wie sie es geworden sind. In

Wahrheit merken sie's oft selber nicht. Da geht man jahrelang »aus Liebe« allem

nach und eines Tages steht als wohl beleibtes Korpus auf dem Strich, was

»studienhalber« immer nur darüber schwebte.

IX.

Bücher und Dirnen lieben es, den Rücken zu wenden, wenn sie sich ausstellen.

X.

Bücher und Dirnen machen viel junge.

XI.

Bücher und Dirnen - »Alte Betschwester-junge Hure«. Wieviele Bücher waren nicht

verrufen, aus denen heut die Jugend lernen soll!

XII.

Bücher und Dirnen tragen ihren Zank vor die Leute.

XIII.

Bücher und Dirnen - Fußnoten sind bei den einen, was bei den andern Geldscheine

im Strumpf.

GALANTERIEWAREN

Unvergleichliche Sprache des Totenkopfes: völlige Ausdruckslosigkeit - das

Schwarz seiner Augenhöhlen - vereint er mit wildestem Ausdruck - den grinsenden

Zahnreihen.

Einer, der sich verlassen glaubt, liest und es schmerzt ihn, daß die Seite, die

er umschlagen will, schon aufgeschnitten ist, daß nicht einmal sie mehr ihn

braucht.

Gaben müssen den Beschenkten so tief betreffen, daß er erschrickt.

Als ein geschätzter, kultivierter und eleganter Freund mir sein neues Buch

übersandte, überraschte ich mich dabei, wie ich, im Begriff es zu öffnen, meine

Krawatte zurecht rückte.

Wer die Umgangsformen beachtet, aber die Lüge verwirft, gleicht einem, der sich

zwar modisch kleidet, aber kein Hemd auf dem Leibe trägt.

Wenn der Zigarettenrauch in der Spitze und die Tinte im Füllhalter gleich

leichten Zug hätten, dann wäre ich im Arkadien meiner Schriftstellerei.

Glücklich sein heißt ohne Schrecken seiner selbst innewerden können.

ANTIQUITÄTEN

MEDAILLON. An allem, was mit Grund schön genannt wird, wirkt paradox, daß es

erscheint.

Einen Menschen kennt einzig nur der, welcher ohne Hoffnung ihn liebt.

BOGENLAMPE

Einen Menschen kennt einzig nur der, welcher ohne Hoffnung ihn liebt.

HALTEPLATZ FÜR NICHT MEHR ALS

3 DROSCHKEN

Es gibt in Mietskasernen eine Musik von so todestrauriger Ausgelassenheit, daß

man nicht glauben will, sie sei für den, der spielt: es ist Musik für die

möblierten Zimmer, wo einer sonntags in Gedanken sitzt, die bald mit diesen

Noten sich garnieren wie eine Schüssel überreifes Obst mit welken Blättern.

KRIEGERDENKMAL

KARL KRAUS. Kein Posten ist je treuer gehalten worden und keiner je war

verlorener. Hier steht, der aus dem Tränenmeere seiner Mitwelt schöpft wie eine

Danaide, und dem der Fels, der seine Feinde begraben soll, aus den Händen rollt

wie dem Sisyphos. Was hilfloser als seine Konversion? Was ohnmächtiger als seine

Humanität? Was hoffnungsloser als sein Kampf mit der Presse? Was weiß er von den

wahrhaft ihm verbündeten Gewalten? Doch welches Seherturn der neuen Magier läßt

sich vergleichen mit dem Lauschen dieses Zauberpriesters, dem eine abgeschiedene

Sprache selbst die Worte eingibt ?

OPTIKER

Im Sommer fallen die dicken Leute auf, im Winter die dünnen.

Im Frühling gewahrt man bei hellem Sonnenwetter das junge Laub, im kalten Regen

die noch unbelaubten Äste.

Wie ein gastlicher Abend verlaufen ist, das sieht an der Stellung der Teller und

Tassen, der Becher und Speisen, wer zurückblieb, auf einen Blick.

Grundsatz der Werbung: sich siebenfach machen; siebenfach sich um die stellen,

die man begehrt.

Der Blick ist die Neige des Menschen.

POLIKLINIK

Der Autor legt den Gedanken auf den Marmortisch des Cafes. Lange Betrachtung:

denn er benutzt die Zeit, da noch das Glas - die Linse, unter der er den

Patienten vornimmt - nicht vor ihm steht. Dann packt er sein Besteck allmählich

aus: Füllfederhalter, Bleistift und Pfeife. Die Menge der Gäste macht,

amphitheatralisch angeordnet, sein klinisches Publikum. Kaffee, vorsorglich

eingefüllt und ebenso genossen, setzt den Gedanken unter Chloroform.

Worauf der sinnt, hat mit der Sache selbst nicht mehr zu tun, als der Traum des

Narkotisierten mit dem chirurgischen Eingriff. In den behutsamen Lineamenten der

Handschrift wird zugeschnitten, der Operateur verlagert im Innern Akzente,

brennt die Wucherungen der Worte heraus und schiebt als silberne Rippe ein

Fremdwort ein. Endlich näht ihm mit feinen Stichen Interpunktion das Ganze

zusammen und er entlohnt den Kellner, seinen Assistenten, in bar.

DIESE FLÄCHEN SIND ZU VERMIETEN

Narren, die den Verfall der Kritik beklagen. Denn deren Stunde ist längst

abgelaufen. Kritik ist eine Sache des rechten Abstands. Sie ist in einer Welt zu

Hause, wo es auf Perspektiven und Prospekte ankommt und einen Standpunkt

einzunehmen noch möglich war. Die Dinge sind indessen viel zu brennend der

menschlichen Gesellschaft auf den Leib gerückt. Die »Unbefangenheit«, der »freie

Blick« sind Lüge, wenn nicht der ganz naive Ausdruck planer Unzuständigkeit

geworden. Der heute wesenhafteste, der merkantile Blick ins Herz der Dinge heißt

Reklame.

WEGEN UMBAU GESCHLOSSEN!

Im Traum nahm ich mir mit einem Gewehr das Leben. Als der Schuß fiel, erwachte

ich nicht, sondern sah mich eine Weile als Leiche liegen. Dann erst wachte ich

auf.

TECHNISCHE NOTHILFE

Es gibt nichts Ärmeres als eine Wahrheit, ausgedrückt wie sie gedacht ward. In

solchem Fall ist ihre Niederschrift noch nicht einmal eine schlechte

Photographie. Auch weigert sich die Wahrheit (wie ein Kind, wie eine Frau, die

uns nicht liebt) vorm Objektiv der Schrift, wenn wir uns unters schwarze Tuch

gekauert haben, still und recht freundlich zu blicken.

KURZWAREN

Zitate in meiner Arbeit sind wie Räuber am Weg, die bewaffnet hervorbrechen und

dem Müßiggänger die Überzeugung abnehmen.

Die Tötung des Verbrechers kann sittlich sein - niemals ihre Legitimierung.

Der Ernährer aller Menschen ist Gott und der Staat ihr Unterernährer.

Der Ausdruck der Leute, die sich in Gemäldegalerien bewegen, zeigt eine schlecht

verhehlte Enttäuschung darüber, daß dort nur Bilder hängen.

NACHTGLOCKE ZUM ARZT

Die sexuelle Erfüllung entbindet den Mann von seinem Geheimnis, das in

Sexualität nicht besteht, in ihrer Erfüllung aber, und vielleicht in ihr allein,

durchschnitten - nicht gelöst - wird. Es ist der Fessel zu vergleichen, die ihn

an das Leben bindet. Die Frau durchschneidet sie, der Mann wird frei zum Tode,

weil sein Leben das Geheimnis verloren hat.

Damit gelangt er zur Neugeburt, und wie die Geliebte ihn vom Banne der Mutter

befreit, so löst die Frau buchstäblicher von der Mutter Erde ihn, die Hebamme,

welche jene Nabelschnur durchschneidet, die aus Naturgeheimnis geflochten ist.

Das bürgerliche Dasein ist das Regime der Privatangelegenheiten.

Passagenwerk

Das Empire ist der Stil des revolutionären Terrorismus, dem der Staat

Selbstzweck ist. So wenig Napoleon die funktionelle Natur des Staates als

Herrschaftsinstrument der Bürgerklasse erkannte, so wenig erkannten die

Baumeister seiner Zeit die funktionelle Natur des Eisens, mit dem das

konstruktive Prinzip seine Herrschaft in der Architektur antritt.

Erstmals in der Geschichte der Architektur tritt mit dem Eisen ein künstlicher

Baustoff auf.

Weltausstellungen sind die Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware.

Die Mode schreibt das Ritual vor, nach dem der Fetisch Ware verehrt sein will.

Der Privatmann, der im Kontor der Realität Rechnung trägt, verlangt vom

Interieur in seinen Illusionen unterhalten zu werden.

Das Interieur ist die Zufluchtsstätte der Kunst. Der Sammler ist der wahre

Insasse des Interieurs. Er macht die Verklärung der Dinge zu seiner Sache. Ihm

fällt die Sisyphosaufgabe zu, durch seinen Besitz an den Dingen den

Warencharakter von ihnen abzustreifen. Aber er verleiht ihnen nur den

Liebhaberwert statt des Gebrauchswerts.

Der Flaneur steht noch auf der Schwelle, der Großstadt sowohl wie der

Bürgerklasse. Keine von beiden hat ihn noch überwältigt. In keiner von beiden

ist er zu Hause. Er sucht sich sein Asyl in der Menge.

Die Menge ist der Schleier, durch den hindurch dem Flaneur die gewohnte Stadt

als Phantasmagorie winkt. In ihr ist sie bald Landschaft, bald Stube. Beide baut

dann das Warenhaus auf, das die Flanerie selber dem Warenumsatze nutzbar macht.

Das Warenhaus ist der letzte Strich des Flaneurs.

Mit der Herstellung von Massenartikeln kommt der Begriff der Spezialität auf.

Und Langeweile ist das Gitterwerk, vor dem die Kurtisane den Tod neckt.

Hier hat die Mode den dialektischen Umschlageplatz zwischen Weib und Ware -

zwischen Lust und Leiche - eröffnet. Ihr langer flegelhafter Kommis, der Tod,

mißt das Jahrhundert nach der Elle, macht wegen der Ersparnis selbst den

Mannequin und leitet eigenhändig den Ausverkauf, der auf französisch »revolution«

heißt. Denn nie war Mode anderes als die Parodie der bunten Leiche, Provokation

des Todes durch das Weib und zwischen geiler memorierter Lache bitter

geflüsterte Zwiesprach mit der Verwesung. Das ist Mode. Darum wechselt sie so

geschwinde; kitzelt den Tod und ist schon wieder eine andere, neue, wenn er nach

ihr sich umsieht, um sie zu schlagen.

Jede Saison bringt in ihren neuesten Kreationen irgendwelche geheimen

Flaggensignale der kommenden Dinge. Wer sie zu lesen verstünde, der wüßte im

voraus nicht nur um neue Strömungen der Kunst, sondern um neue Gesetzbücher,

Kriege und Revolutionen. - Zweifellos liegt hierin der größte Reiz der Mode,

aber auch die Schwierigkeit, ihn fruchtbar zu machen.

Ich formulierte, »daß das Ewige jedenfalls eher eine Rüsche am Kleid ist, als

eine Idee«.

Im Fetischismus legt der Sexus die Schranken zwischen organischer und

anorganischer Welt nieder. Kleidung und Schmuck stehen mit ihm im Bunde. Er ist

im Toten wie im Fleisch zuhause. Auch weist das letztere selber ihm den Weg, im

ersten sich einzurichten.

Moden sind ein Medikament, das die verhängnisvollen Wirkungen des Vergessens, im

kollektiven Maßstab, kompensieren soll. Je kurzlebiger eine Zeit, desto mehr ist

sie an der Mode ausgerichtet.

Der despotische Schrecken der Klingel, der über der Wohnung waltet, hat seine

Kraft ebenfalls aus dem Zauber der Schwelle. Gellend schickt etwas sich an, die

Schwelle zu überschreiten.

Langeweile haben wir, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten. Daß wir es

wissen oder zu wissen glauben, das ist fast immer nichts als der Ausdruck

unserer Seichtheit oder Zerfahrenheit. Die Langeweile ist die Schwelle zu großen

Taten. - Nun wäre zu wissen wichtig: der dialektische Gegensatz zur Langweile?

Langeweile ist ein warmes graues Tuch, das innen mit dem glühendsten, farbigsten

Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch wickeln wir uns wenn wir träumen.

Man muß sich nicht die Zeit vertreiben - muß die Zeit zu sich einladen. Sich die

Zeit vertreiben (sich die Zeit austreiben, abschlagen): der Spieler. Zeit

spritzt ihm aus allen Poren. - Zeit laden, wie eine Batterie Kraft lädt: der

Flaneur. Endlich der Dritte: er lädt die Zeit und gibt in veränderter Gestalt -

in jener der Erwartung - wieder ab: der Wartende.

Zu früh gekommenes Glas, zu frühes Eisen. In den Passagen ist das sprödeste und

das stärkste Material gebrochen, gewissermaßen geschändet worden. Mitte vorigen

Jahrhunderts wußte man noch nicht, wie mit Glas und Eisen gebaut werden muß.

Darum ist der Tag so schmutzig und trübe, der durch die Scheiben zwischen

eisernen Trägern von oben hereinfällt.

Die ersten Eisenbauten dienten transitorischen Zwecken: Markthallen, Bahnhöfe,

Ausstellungen. Das Eisen verbindet sich also sofort mit funktionalen Momenten im

Wirtschaftsleben. Aber was damals funktional und transitorisch war, beginnt

heute in verändertem Tempo formal und stabil zu wirken.

Die Reklame ist die List, mit der der Traum sich der Industrie aufdrängt.

Die Weltausstellungen waren die hohe Schule, in der die vom Konsum abgedrängten

Massen die Einfühlung in den Tauschwert lernten. »Alles ansehen, nichts

anfassen.«

Dem, was die Dichter selbst von ihren Schriften sagen, soll man niemals trauen.

Es ist beim Sammeln das Entscheidende, daß der Gegenstand aus allen

ursprünglichen Funktionen gelöst wird um in die denkbar engste Beziehung zu

seinesgleichen zu treten. Diese ist der diametrale Gegensatz zum Nutzen und

steht unter der merkwürdigen Kategorie der Vollständigkeit.

Es ist die tiefste Bezauberung des Sammlers, das Einzelne in einen Bannkreis

einzuschließen, indem es, während ein letzter Schauer (der Schauer des

Erworbenwerdens ) darüber hinläuft, erstarrt. Alles Erinnerte, Gedachte, Bewußte

wird Sockel, Rahmen, Postament, Verschluß seines Besitztums.

Das Sammeln ist ein Urphänomen des Studiums: der Student sammelt Wissen.

Der Allegoriker bildet gleichsam zum Sammler den Gegenpol. Er hat es aufgegeben,

die Dinge durch die Nachforschung nach dem aufzuhellen, was etwa ihnen verwandt

und zu ihnen gehörig wäre. Er löst sie aus ihrem Zusammenhange und überläßt es

von Anfang an seinem Tiefsinn, ihre Bedeutung aufzuhellen.

Warum der Blick in fremde Fenster immer auf eine Familie beim Essen oder auf

einen einsamen, mit rätselhaft Nichtigem beschäftigten Mann unter der Hängelampe

am Tische trifft? Solch ein Blick ist die Urzelle von Kafkas Werk.

Die Urform allen Wohnens ist das Dasein nicht im Haus sondern im Gehäuse. Dieses

trägt den Abdruck seines Bewohners. Wohnung wird im extremsten Falle zum

Gehäuse. Das neunzehnte Jahrhundert war wie kein anderes wohnsüchtig. Es begriff

die Wohnung als Futteral des Menschen und bettete ihn mit all seinem Zubehör so

tief in sie ein, daß man ans Innere eines Zirkelkastens denken könnte, wo das

Instrument mit allen Ersatzteilen in tiefe, meistens violette Sammethöhlen

gebettet, daliegt.

Der Grübler, dessen Blick, aufgeschreckt, auf das Bruchstück in seiner Hand

fällt, wird zum Allegoriker.

Die Allegorien stehen für das, was die Ware aus den Erfahrungen macht, die die

Menschen dieses Jahrhunderts haben.

Die barocke Allegorie sieht die Leiche nur von aussen, Baudelaire

vergegenwärtigt sie von innen.

Im Flaneur, so könnte man sagen, kehrt der Müßiggänger wieder, wie ihn sich

Sokrates als Gesprächspartner auf dem athenischen Markte auflas. Nur gibt es

keinen Sokrates mehr. Und auch die Sklavenarbeit hat aufgehört, die ihm seinen

Müßiggang garantiert.

Der Nebel erscheint als Trost des Einsamen. Er erfüllt den Abgrund, der um ihn

ist.

Das Grab als die geheime Kammer, in der Eros und Sexus ihren alten Streit

vergleichen.

Gelächter ist zerschlagene Artikulation.

Der Kapitalismus war eine Naturerscheinung, mit der ein neuer Traumschlaf über

Europa kam und in ihm eine Reaktivierung der mythischen Kräfte.

Die ersten Weckreize vertiefen den Schlaf.

Das kommende Erwachen steht wie das Holzpferd der Griechen im Troja des Traumes.

Solange es noch einen Bettler gibt, solange gibt es noch Mythos.

Eigentlich ist die Wachsfigur der Schauplatz, in der der Schein der Humanität

sich überschlägt. In ihr kommt nämlich Oberfläche, Teint und Kolorit des

Menschen so vollkommen und unüberbietbar treu zum Ausdruck, daß diese Wiedergabe

seines Scheins sich selber überschlägt und nun die Puppe nichts darstellt als

die schreckliche durchtriebene Vermittlung zwischen Eingeweide und Kostüm.

Den Flanierenden leitet die Straße in eine entschwundene Zeit. Ihm ist eine jede

abschüssig. Sie führt hinab, wenn nicht zu den Müttern, so doch in eine

Vergangenheit, die um so bannender sein kann als sie nicht seine eigene, private

ist.

Dialektik der flanerie: einerseits der Mann, der sich von allem und allen

angesehen fühlt, der Verdächtige schlechthin, andererseits der völlig

Unauffindbare, Geborgene. Vermutlich ist es eben diese Dialektik, die »Der Mann

der Menge« entwickelt.

1839 war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu führen. Das

gibt einen Begriff vom Tempo des Flanierens in den Passagen.

Die beste Kunst, so, träumend den Nachmittag in das Netz des Abends einzufangen,

ist das Plänemachen.

Straßen sind die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektiv ist ein ewig unruhiges,

ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden soviel erlebt, erfährt, erkennt

und ersinnt wie Individuen im Schutze ihrer vier Wände.

Die eigentümliche Unschlüssigkeit des Flanierenden. Wie das Warten der

eigentliche Zustand des unbeweglich Kontemplativen so scheint das Zweifeln der

des Flanierenden zu sein.

Der Flaneur ist der Beobachter des Marktes. Sein Wissen steht der

Geheimwissenschaft von der Konjunktur nahe. Er ist der in das Reich des

Konsumenten ausgeschickte Kundschafter des Kapitalisten.

Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte. Das

Gehn gewinnt mit jedem Schritte wachsende Gewalt; immer geringer werden die

Verführungen der Läden, der bistros, der lächelnden Frauen, immer

unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke, einer fernen Masse

Laubes eines Straßennamens. Dann kommt der Hunger. Er will nichts von den

hundert Möglichkeiten, ihn zu stillen, wissen. Wie ein asketisches Tier streicht

er durch unbekannte Viertel, bis er in tiefster Erschöpfung auf seinem Zimmer,

das ihn befremdet, kalt zu sich einläßt, zusammensinkt.

Der Müßiggang des Flaneurs ist eine Demonstration gegen die Arbeitsteilung.

Der Asphalt fand zuerst auf den Bürgersteigen Anwendung.

Die Stadt ist die Realisierung des alten Menschheitstraumes vom Labyrinth.

Erst das Zusammentreffen zweier verschiedener Straßennamen macht die Magie der

»Ecke«.

Zuhälter sind die eisernen Naturen dieser Straße und ihre gläsernen Spröden sind

Huren.

In der Figur des Flaneurs hat die des Detektivs sich präformiert. Dem Flaneur

mußte an einer gesellschaftlichen Legitimierung seines Habitus liegen. Es paßte

ihm ausgezeichnet, seine Indolenz als eine scheinbare präsentiert zu sehen,

hinter der in Wirklichkeit die angespannte Aufmerksamkeit eines Beobachters sich

verbirgt, der den ahnungslosen Missetäter nicht aus den Augen läßt.

Für den Flanierenden geht folgende Verwandlung mit der Straße vor sich: sie

leitet ihn durch eine entschwundene Zeit. Er schlendert die Straße entlang; ihm

ist eine jede abschüssig. Sie führt hinab, wenn nicht zu den Müttern so doch in

eine Vergangenheit, die um so tiefer sein kann, als sie nicht seine eigene,

private ist. Dennoch bleibt sie immer Vergangenheit einer Jugend. Warum aber die

seines gelebten Lebens? Der Boden, über den er hingeht, der Asphalt ist hohl.

Seine Schritte wecken eine erstaunliche Resonanz, das Gas, das auf die Fliesen

herunterstrahlt, wirft ein zweideutiges Licht auf diesen doppelten Boden. Die

Figur des Flaneurs rückt wie' von einem Uhrwerk getrieben über die steinerne

Straße mit dem doppelten Boden dahin. Und im Innern, wo dieses Triebwerk steckt,

pocht(?) wie bei altem Spielzeug eine Spieluhr. Die spielt das Lied: »Aus der

Jugendzeit / aus der Jugendzeit / folgt ein Lied. mir immerdar.«

Was wissen denn wir von Straßenecken, von Bordschwellen, von der Architektur des

Pflasters, die wir niemals die Straße, Hitze, Schmutz und Kanten der Steine

unter den nackten Sohlen gefühlt, niemals die Unebenheiten zwischen den breiten

Fließen auf ihre Eignung, uns zu leiten, untersuchten?

Die Presse ruft einen Überfluß von Informationen auf den Plan, deren Reizwirkung

um so stärker ist, je mehr sie irgendwelcher Verwertung entzogen sind. (Die

Ubiquität des Lesers allein würde möglich machen, sie zu verwerten; und deren

Illusion wird denn auch erzeugt.) Das reale Verhältnis dieser Informationen zum

gesellschaftlichen Dasein ist in der Abhängigkeit dieses Informationsbetrieb(s)

von den Börseninteressen und in seiner Ausrichtung auf sie beschlossen. - Mit

der Entfaltung des Informationsbetriebes setzt sich die geistige Arbeit

parasitär auf jede materielle, so wie das Kapital mehr und mehr jede materielle

Arbeit in seine Abhängigkeit bringt.

Spur und Aura. Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was

sie hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was

sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft; in der Aura bemächtigt

sie sich unser.

Der Sandwichman ist die letzte Inkarnation des Flaneurs.

In den Gebieten, mit denen wir es zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur

blitzhaft. Der Text ist der langnachrollende Donner.

Gebiete urbar zu machen, auf denen bisher nur der Wahnsinn wuchert. Vordringen

mit der geschliffenen Axt der Vernunft und ohne rechts noch links zu sehen, um

nicht dem Grauen anheimzufallen, das aus der Tiefe des Urwalds lockt. Aller

Boden musste einmal von der Vernunft urbar gemacht, vom Gestrüpp des Wahns und

des Mythos gereinigt werden.

Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen. Nur zu

zeigen. Ich werde nichts Wertvolles entwenden und mir keine geistvollen

Formulierungen aneignen. Aber die Lumpen, den Abfall: die will ich nicht

inventarisieren sondern sie auf die einzig mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen

lassen: sie verwenden.

Sich immer wieder klarmachen, wie der Kommentar zu einer Wirklichkeit (denn hier

handelt es sich um den Kommentar, Ausdeutung in den Einzelheiten) eine ganz

andere Methode verlangt als der zu einem Text. Im einen Fall ist Theologie, im

andern Philologie die Grundwissenschaft.

Jede Kindheit leistet etwas Großes, Unersetzliches für die Menschheit.

Die Rede vom Buch der Natur weist darauf hin, daß man das Wirkliche wie einen

Text lesen kann.

Die materialistische Geschichtsdarstellung führt die Vergangenheit dazu, die

Gegenwart in eine kritische Lage zu bringen.

Mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur Tinte. Es ist ganz

von ihr vollgesogen. Ginge es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts was

geschrieben ist, übrig bleiben.

Für den Dialektiker kommt es darauf an, den Wind der Weltgeschichte in den

Segeln zu haben. Denken heißt bei ihm: Segel setzen. Wie sie gesetzt werden das

ist wichtig. Worte sind seine Segel. Wie sie gesetzt werden, das macht sie zum

Begriff.

Zur Rettung gehört der feste, scheinbar brutale Zugriff.

Zum Denken gehört ebenso die Bewegung wie das StillstelIen der Gedanken. Wo das

Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation zum Stillstand kommt,

da erscheint das dialektische Bild.

Geschichte schreiben heißt, Jahreszahlen ihre Physiognomie geben.

Die jeweils Lebenden erblicken sich im Mittag der Geschichte. Sie sind gehalten,

der Vergangenheit ein Mahl zu rüsten. Der Historiker ist der Herold, welcher die

Abgeschiedenen zu Tische lädt.

Kein Mädchen würde sich entschließen, Hure zu werden, rechnete sie allein mit

der tarifmäßigen Entlohnung durch ihre' Partner.

Gewiß, die Liebe der Hure ist käuflich. Nicht aber die Scham ihres Kunden. Die

sucht für diese Viertelstunde ein Versteck und findet das genialste: im Gelde.

So viele Nuancen der Zahlung wie Nuancen des Liebesspiels, träge und schnelle,

heimliche oder brutale. Was ist das? Die schamgerötete Wunde am Körper der

Gesellschaft sondert Geld ab und heilt. Sie überzieht sich mit metallnem Schorf.

Das Spiel ist das höllische Gegenstück zur Musik der himmlischen Heerscharen.

Die Liebe zur Prostituierten ist die Apotheose der Einfühlung in die Ware.

Es ist eine eigentümliche Wollust im Benennen von Straßen.

Die Frauen sehen sich hier mehr als anderswo, daraus ist die bestimmte Schönheit

der Pariserinnen Spiegel entsprungen. Ehe ein Mann sie anblickt, sehen sie sich

schon zehnmal gespiegelt.

Das »Moderne« die Zeit der Hölle. Die Höllenstrafen sind jeweils das Neueste,

was es auf diesem Gebiete gibt. Es handelt sich nicht darum, daß »immer wieder

dasselbe« geschieht, geschweige dass hier von der ewigen Wiederkunft die Rede

wäre. Es handelt sich vielmehr darum, daß das Gesicht der Welt gerade in dem,

was das Neueste ist, sich nie verändert, daß dies Neueste in allen Stücken immer

das Nämliche bleibt. - Das konstituiert die Ewigkeit der Hölle. Die Totalität

der Züge zu bestimmen, in denen das »Moderne« sich ausprägt, hieße die Hölle

darstellen.

Die Erfahrung unserer Generation: daß der Kapitalismus keines natürlichen Todes

sterben wird.

Wer Muße genießt, der entrinnt der Fortuna, wer sich dem Müßiggang ergibt, der

fällt ihr anheim.

Die Erfahrung ist der Ertrag der Arbeit, das Erlebnis ist die Phantasmagorie des

Müßiggängers.

Statt des Kraftfeldes, das mit der Entwertung der Erfahrung der Menschheit

verloren geht, erschließt sie sich ein neues in Gestalt der Planung. Die Masse

der unbekannten Gleichförmigkeiten wird gegen die erprobte Vielfalt des

Überlieferten aufgeboten. »Planen« ist seither nur noch in großem Maßstab

möglich.

Müßiggang hat wenig Repräsentatives, wird aber weit mehr als die Muße

ausgestellt. Der Bürger hat begonnen, sich der Arbeit zu schämen. Er, für den

sich die Muße nicht mehr von selbst versteht, stellt seinen Müßiggang gern zur

Schau.

Zum Feuilleton. Es galt, das Gift der Sensation der Erfahrung gleichsam

intravenös einzuspritzen; das heißt, der geläufigen Erfahrung den

Erlebnischarakter abzumerken. Dem bot sich die Erfahrung des Großstadtmenschen

am ersten dar. Der Feuilletonist macht sich das zu nutze. Er verfremdet dem

Großstädter seine Stadt. So ist er einer der ersten Techniker, die durch das

gesteigerte Bedürfnis nach Erlebnissen auf den Plan gerufen werden.

Gewohnheiten sind die Armatur der Erfahrungen. Von Erlebnissen wird diese

Armatur angegriffen.

Unter den Bedingungen des Müßigganges kommt der Einsamkeit ganz besondere

Bedeutung zu. Erst die Einsamkeit emanzipiert nämlich das Erlebnis virtuell von

jedem, wie auch immer geringen oder dürftigen Ereignis: sie stellt ihm, auf dem

Wege der Einfühlung, jeden beliebigen Passanten als sein Substrat bei.

Einfühlung ist nur dem Einsamen möglich; darum ist die Einsamkeit eine Bedingung

des echten Müßigganges.

Die Figur des Flaneurs. Er gleicht dem Haschischesser, nimmt den Raum in sich

auf wie dieser. Im Haschischrausch beginnt der Raum uns anzublinzeln: »Nun, was

mag denn in mir sich alles zugetragen haben?« Und mit der gleichen Frage macht

der Raum an den Flanierenden sich heran.

Das Wahre hat keine Fenster. Das Wahre sieht nirgends zum Universum hinaus.

Die Konkretion löscht das Denken, die Abstraktion entzündet es.

Im Jazz emanzipiert sich der Lärm. Der Jazz tritt in einem Moment auf, da der

Lärm immer mehr aus dem Produktions-, Verkehrs- und Handelsprozeß ausgeschaltet

wird.

Geschichtliche Wahrheitserkenntnis ist nur möglich als Aufhebung des Scheins:

diese Aufhebung aber soll nicht Verflüchtigung, Aktualisierung des Gegenstandes

bedeuten sondern ihrerseits die Konfiguration eines schnellen Bildes annehmen.

Das schnelle kleine Bild im Gegensatz zur wissenschaftlichen Gemütlichkeit.

Die Mode. Eine Art Wettrennen um den ersten Platz in der gesellschaftlichen

Schöpfung. Das Rennen wird jeden Augenblick von neuem gelaufen. Gegensatz von

Mode und Uniform.

Fragmente vermischten Inhalts

BEGRIFFE lassen sich überhaupt nicht denken, sondern nur Urteile.

ARTEN DES WISSENS

I.

Das Wissen der Wahrheit

Dieses gibt es nicht. Denn die Wahrheit ist der Tod der intentio.

II.

Das erlösende Wissen

Dieses gibt es als das Wissen, mit dem die Erlösung bewußt und daher vollendet

wird. Dieses gibt es aber nicht als das Wissen, welches die Erlösung

herbeiführt.

III.

Das lehrbare Wissen

Seine bedeutendste Erscheinungsform ist die Banalität

IV.

Das bestimmende Wissen

Dieses das Handeln bestimmende Wissen gibt es. Es ist jedoch nicht als »Motiv«,

sondern kraft seiner sprachlichen Struktur bestimmend. Das sprachliche Moment in

der Moralität hängt mit dem Wissen zusammen. Fest steht, daß dieses das Handeln

bestimmende Wissen zum Schweigen führt. Es ist daher als solches nicht lehrbar.

Mit dem Begriff des Tao dürfte dieses bestimmende Wissen sehr verwandt sein.

Dagegen ist es dem Wissen der Sokratischen Tugendlehre strikt entgegen gesetzt.

Denn dieses ist für das Handeln motivierend, nicht den Handelnden bestimmend.

V.

Das Wissen aus Einsicht oder Erkenntnis

Dieses ist ein höchst rätselhaftes. Es ist etwas, das im Bezirke des Wissens der

Gegenwart im Bezirke der Zeit gleich sieht. Es existiert nur in einem unfaßbaren

Übergang. Wozwischen? Zwischen der Ahnung und zwischen dem Wissen der Wahrheit.

Kapitalismus ist eine Religion aus bloßem Kult, ohne Dogma.

Kunstwerke sind nur in der Idee schön. In dem Maße sind sie es nicht, als sie

gemäß dem Kanon sind, statt in ihm.

Die Farbe ist schön, aber es hat keinen Sinn, schöne Farben hervorzubringen,

weil Farbe Schönheit als Eigenschaft, nicht als Erscheinung im Gefolge ist.

Farbe nimmt in sich auf, indem sie färbt und sich hingibt.

Farbe muß gesehen werden.

Farbe verhält sich zu Optik nicht, wie Linie zu Geometrie.

Das Licht der Ideen kämpft mit dem Dunkel des schöpferischen Grundes und in

diesem Kampfe erzeugt es das Farbenspiel der Phantasie.

Nichts eigentlich Lebendiges ist wahrhaft schön. Daher ist das wesenhaft Schöne

Schein, wo es sich an das eigentlich Lebendige heftet.

DER HUMOR

Der Humor ist die Rechtsprechung ohne Urteil, d.h. ohne Wort. Während Witz

essentiell auf dem Wort beruht - daher seine von Schlegel betonte Verwandtschaft

mit der Mystik - beruht der Humor auf der Vollstreckung.

CHAPLIN

Nach der Aufführung von Zirkus. Chaplin erlaubt es dem Zuschauer nie, über ihn

zu lächeln. Der muß sich vor Lachen biegen oder tieftraurig sein.

Chaplin grüßt mit seiner Melone und es sieht aus als wenn der Deckel eines

überlaufenden Kessels sich hebt.

Seine Kleider sind imprägniert gegen alle Schicksalsschläge. Er sieht aus wie

einer, der vier Wochen nicht aus den Kleidern gekommen ist.

Er kennt kein Bett, wenn er sich irgendwo hinlegt, so ist es ein Schubkarren

oder eine Wippe.

Durchnäßt, verschwitzt, in viel zu engen Kleidern ist Chaplin das sinnfällige

Exempel der Goetheschen Wahrheit: Der Mensch wäre nicht der Vornehmste auf der

Erde, wenn er nicht zu vornehm für sie wäre.

Dann kommt als Großaufnahme sein durch und durch zerknitterter Leib, wie er auf

einem Stein in der Arena Platz nimmt; nun glaubt man den Schluß mit Händen zu

greifen, und dann erhebt er sich und man sieht ihn von hinten, wie er langsam

sich weiter und weiter entfernt, mit dem Gang Charlie Chaplins, seine eigene

wandelnde Echtheitsmarke(,) wie am Ende der übrigen Filme sich das Signet der

Ursprungsfirma einstellt. Und hier nun, an der einzigen Stelle, wo kein

Einschnitt ist und man ihm mit den Blicken ewig folgen möchte, hier eben ist

Schluß!

Zu Micky-Maus

Aus einem Gespräch mit (Gustav) Glück und (Kurt) Weill. -

Eigentumsverhältnisse im Micky-Maus-Film: hier erscheint zum ersten Mal, daß

einem der eigne Arm, ja der eigne Körper gestohlen werden kann.

Der Weg eines Akts im Amt hat mehr Ähnlichkeit mit einem von jenen, die

Micky-Maus zurücklegt(,) als mit dem des Marathonläufers. In diesen Filmen

bereitet sich die Menschheit darauf vor, die Zivilisation zu überleben.

Die Micky-Maus stellt dar, daß die Kreatur noch bestehen bleibt, auch wenn sie

alles Menschenähnliche von sich abgelegt hat. Sie durchbricht die auf den

Menschen hin konzipierte Hierarchie der Kreaturen. Diese Filme desavouieren,

radikaler als je der Fall war, alle Erfahrung. Es lohnt sich in einer solchen

Welt nicht, Erfahrungen zu machen.

Ähnlichkeit mit dem Märchen. Niemals seitdem sind die wichtigsten und vitalsten

Ereignisse unsymbolischer, atmosphärenloser gelebt worden. Der unermeßliche

Gegensatz zu Maeterlinck und zu Mary Wigman. Alle Micky-Maus-Filme haben zum

Motiv den Auszug, das Fürchten zu lernen.

Also nicht »Mechanisierung«, nicht das »Formale«, nicht ein »Mißverständnis«

hier für den ungeheuren Erfolg dieser Filme die Basis, sondern daß das Publikum

sein eignes Leben in ihnen wiedererkennt.

Online seit 21.08.2014

|

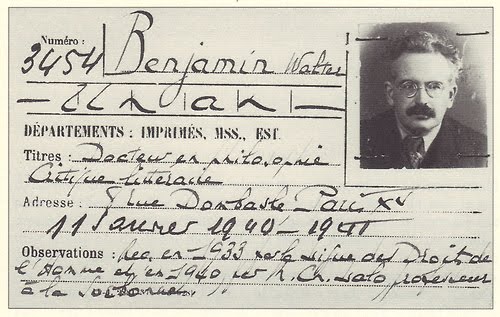

Walter Benjamins Ausweis der

Bibliothèque Nationale, Paris,

1940.

Walter Bendix Schoenflies Benjamin

*15.07.1892 in

Berlin, †26. 09.1940 in Portbou

Ein kurzer biographischer Abriss

Walter Benjamin

und die

europäische Moderne

Ein kurze Einführung in sein Denken von Jürgen Nielsen-Sikora

Die europäische Moderne

bietet kein einheitliches Bild. Ihr Prozessverlauf muss angesichts der

verschiedenen Zeit-, Raum- und Gesellschaftshorizonte als heterogen bezeichnet

werden. Im Zentrum dieser Heterogenität steht eine Idee von Fortschritt, die es

näher zu bestimmen gilt. In diesem Kontext ist insbesondere das

Interdependenzverhältnis von Progression und Bedrohung, von Entwicklung und

Krise zu bedenken. Es spiegelt sich nicht zuletzt im dialektischen Spannungsfeld

von Fortschrittsideologie einerseits und Archaik und Mythos andererseits wider.

weiterlesen

Linke

Melancholie

(1931)

Ein rhetorisches Glanzstück:

Kritik lesen

Benjamins Tirade gegen:

»...Die

linksradikalen Publizisten vom Schlage der Kästner, Mehring oder

Tucholsky sind die proletarische Mimikry des zerfallenen

Bürgertums.«

Walter Benjamin

Die

Kunst der Kritik

Von Jürgen Nielsen Sikora

Artikel lesen

Über

Band 13 der Kritischen Gesamtausgabe,

welche die Kritiken und Rezensionen Walter Benjamins versammelt.

»Benjamin bringt mit seinen Kritiken und Rezensionen die Kulissen

zum Einsturz. Es ist mehr als überfällig, sie zu einer ebenbürtigen

Form der Literatur zu promovieren.«

Der Kampf um die Armbinde

Von Friedhelm Lövenich

Walter Benjamins allegorische Wissenschaft

»Der

Intellektuelle ist der geborene Feind des Kleinbürgertums, weil er es ständig in

sich selbst überwinden muß.«

Der

Denker

zwischen Saturn und Mickey Mouse Der

Denker

zwischen Saturn und Mickey Mouse

Von Goedart Palm

Artikel lesen

»Bei

Benjamin gelten Denkbewegungen und Details mehr als das Ergebnis,

das nicht darin bestehen kann, sich einen ideologisch gefestigten

Zugang zur Geschichte zu schaffen. Vieles wurde von Walter Benjamin

»angedacht« und – schon im Blick auf die höchst wechselvollen und

schließlich katastrophalen Lebensumstände - nicht so entfaltet, wie

es ihm selbst angelegen gewesen ist. Insofern hat Jean-Michel

Palmier mehr als einen unvollendeten Versuch zurückgelassen, es ist

ein notwendiges Werk der Aufklärung über die trotz vieler

Interpretationen weiterhin provozierende Verschlungenheit der

Benjaminschen Motive.«

Leseprobe

Kaiserpanorama

Reise durch

die Deutsche Inflation

Von Walter Benjamin

Artikel

lesen

I. In dem

Schatze jener Redewendungen, mit welchen die aus Dummheit und Feigheit

zusammengeschweißte Lebensart des deutschen Bürgers sich alltäglich verrät, ist

die von der bevorstehenden Katastrophe - indem es ja »nicht mehr so weitergehen«

könne - besonders denkwürdig.

»Bei Kafka schweigen die Sirenen.«

Der

große Essay: Der

große Essay:

Franz

Kafka

Zur zehnten

Wiederkehr seines Todestages

Von Walter Benjamin

Potemkin

Es wird erzählt: Potemkin litt an schweren

mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrenden Depressionen, während deren sich

niemand ihm nähern durfte und der Zugang zu seinem Zimmer aufs strengste

verboten war. Am Hofe wurde dieses Leiden nicht erwähnt, insbesondere wußte man,

daß jede Anspielung darauf die Ungnade der Kaiserin Katharina nach sich zog.

Eine dieser Depressionen des Kanzlers dauerte außergewöhnlich lange.

weiterlesen

|