|

Alina Mazilu

mazilu.alina [at] gmail.com

geboren 1981; Studium

der Germanistik und

Romanistik in Temeswar.

Veröffentlichungen

in

rumänischen und

deutschen Medien,

Dramaturgin am Deutschen

Staatstheater Temeswar.

(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler

Linktipp

www.staatstheater.

stuttgart.de

Aurora-Tipp

Schwarze Jungfrauen

|

|

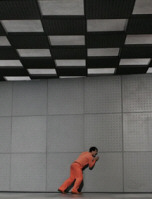

Für Volker Löschs

"Medea" am Stuttgarter Staatstheater gestaltete

Carola Reuther die Bühne als eine Drehscheibe mit einer metallisierten

beweglichen Trennwand, die geschoben wird und in ihrem Wirbel die Gestalten

mitnimmt, zerquetscht, wegdrückt oder bewegt – eine Trennwand, die zwei

Parallelwelten, zwei Kulturen, zwei Weltanschauungen separiert. Auf dieser

Drehfläche spielt sich die Handlung ab.

Die Geschichte ist

allgemein bekannt. Seit Euripides haben sich mehr als 200 Autoren von Ovid,

Seneca über Corneille, Anouilh bis hin zu Heiner Müller und Christa Wolf mit

diesem Stoff auseinandergesetzt. Medea ist eine der faszinierendsten

Gestalten der Weltliteratur: Die Außenseiterin, die Fremde, die Barbarin,

die die gut geregelte, steife, sterile, begrenzte zivilisierte Gesellschaft

durch ihre Alterität in Frage stellt.

Volker Löschs

Inszenierung wendet den antiken Stoff auf das Hier und Jetzt an. Die

Produktion beginnt mit türkischer Musik und Tanz. Der Regisseur stellt sich

vor, dass Medea unsere Zeitgenossin ist, aus der Türkei kommt und zurzeit in

Deutschland lebt. Diese Gedanken liegen dem Regiekonzept zu Grunde. Dafür

hat Lösch, zusammen mit seiner Dramaturgin Beate Seidel, den Euripides’schen

Text auf das Wesentliche reduziert und durch aktuelle Berichte türkischer

Frauen ergänzt.

Eine der ersten Szenen

präsentiert uns den Privatier Jason, einen molligen Teddybär (Sebastian

Nakajew ist sehr überzeugend in dieser Rolle), der mit seinen Söhnen Fußball

spielt. In der Folge wird er mal von Medea auf Türkisch angeschrieen, mal

klammert sich diese an ihn fest, mal bettelt sie. Mal gibt er seines

Gewissens wegen vor, ihr helfen zu wollen. Kreon (Florian von Manteuffel),

der Staatsmann mit Aktenkoffer, hält Diskurse über Freiheitskämpfer und

Terroristen, führt Einbürgerungstests durch. Er repräsentiert die

Öffentlichkeit. Medea ist sein Opfer. Ein Opfer, das bald zum Täter wird,

indem es zum Schluss seine Söhne umbringt – aus Wut, aus Eifersucht, aus

Verzweiflung.

Medea wird von

insgesamt neunzehn Frauen gespielt – die Hauptgestalt ist bei Lösch ein

neunzehnköpfiger Chor, gebildet aus drei Schauspielerinnen (die sich der

Reihe nach von der Gruppe lösen, zu Protagonistinnen in direkten

Auseinandersetzungen mit Kreon oder mit Jason werden, um sich dann wieder im

Chor aufzulösen) und sechzehn Laien – Frauen, die in Stuttgart und

Umgebung wohnen und türkischen Ursprungs sind. Frauen, die ihre eigenen

Lebenserfahrungen auf die Bühne bringen: "Ich bin

Muslimin, bin ich deshalb auch Terroristin?" Solche Fragen werden laut in

den Saal gebrüllt. Souverän alternieren Stille und Schreie der Verzweiflung.

Der Regisseur nimmt den

Puls der Gesellschaft in seine Inszenierung hinein. Sie polarisiert und

hat in den Medien heftige Kontroversen ausgelöst. Die Gründe sind vermutlich

darin zu suchen, dass viele Theatergänger die Institution Theater mit einem Museum verwechseln. Und eben dieses Museale vermeidet Volker

Lösch. Darin besteht die Stärke der Inszenierung.

Aktualität,

Brisanz, Unmittelbarkeit prägen Löschs "Medea". Ob man sich empört oder

begeistert, man kommt nicht umhin, Stellung zu beziehen, weil der

Spielleiter die Achillesferse der Gesellschaft trifft, die Stelle, an der

die Bürger mit einem blasierten "Das kenn ich

schon seit zwanzig Jahren" wegzuschauen versuchen. Doch das Wegschauen

funktioniert hier nicht. Was macht Lösch? Er zeigt, dass bei einer solchen

Strategie die Katastrophe heranreift. Eine Katastrophe, die immer dort

fruchtbaren Boden findet, wo zwei Kulturen mit unterschiedlichen

Überzeugungen und Wertesystemen aufeinanderprallen – heute genau so wie vor

zweieinhalb Jahrtausenden. "Medea" ist kein

spezifisch antiker Stoff, zumal das Motiv der Kindermörderin immer wieder in

der Literatur (man denke nur an die Dramen des Sturm und Drang) und

periodisch auch in den Tageszeitungen auftaucht.

Unbeholfen wohnen wir der

Tragödie bei. Medea wird von der Gesellschaft als Andersdenkende

stigmatisiert. Zerrissen zwischen zwei Kulturen, zwischen Hier und Dort,

zwischen Bleiben und Gehen, ist sie nirgendwo zu Hause. Ab einem gewissen

Punkt weiß sie selber nicht mehr, wer sie ist, oder mit wem sie sich

überhaupt identifizieren kann. Wenn Medea von ihrem Mann betrogen und

verlassen wird und sie zusammen mit ihren Söhnen aus Deutschland verbannt

wird, dann bricht für sie eine Welt zusammen und es gibt plötzlich nichts

mehr, wofür es sich zu leben lohnt.

Durch seinen

kollektiven Charakter legt der Chor nahe: Medea ist kein Einzelschicksal,

keine Ausnahme, nicht die von der Norm Abschweifende. In einem bestimmten

Kontext, wenn zwei Kulturen unter schwierigen Voraussetzungen miteinander

umgehen müssen, könnte ein jeder von uns zu einer Medea werden.

Löschs

"Medea" ist Teil einer Bewegung im internationalen Theaterbetrieb,

die eine Kongruenz zwischen der Ebene des Realen und der Ebene des

Imaginären anstrebt. So lässt der Regisseur Andrei Şerban in seiner

Hermannstädter "Möwe"-Inszenierung Arkadina und

Treplev von Mutter und Sohn spielen (Maia Morgenstern und Tudor Aaron

Istodor), Alexander Hausvater inszeniert den "König

Lear" mit einem krebskranken Hauptdarsteller (Joe Cazalet) und Volker Lösch

bringt für seinen Chor Bürgerinnen mit türkischem Hintergrund auf die Bühne.

In diesen Fällen ist Theater mehr als Unterhaltung – panem et circenses

–, dann ist es (zumindest für die am Projekt Beteiligten, und das ist auch

nicht wenig) eine authentische Lebenserfahrung.

Durch den Einsatz

des Laienchors demonstriert Lösch auch, dass Theater die Möglichkeit

eröffnet, sich künstlerisch auszudrücken, Gefühle und Emotionen zu

vermitteln, das Leben zu zelebrieren, auch wenn man kein Bühnenprofi ist.

Die Grenzen des Theaters werden überschritten oder für Augenblicke

aufgehoben, und das Resultat ist in diesem Fall ein aufreizendes,

sehenswertes Regietheater. Warum Lösch "Medea"

inszeniert hat? Weil die Gesellschaft, in der er lebt, eine starke

Auseinandersetzung mit der Alterität nötig hat. |

|