LitMag-Highlights 2010

– Das Jahr 2010 geht zu Ende und zumindest für viele von uns, bei CULTurMAG, war es ein sehr erreignisreiches. Zeit also für einen kleinen Rückblick und die Frage: Was war Ihr persönliches Kulturhighlight des Jahres?

Christina Bacher

Christina Bacher

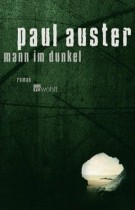

Paul Auster hat seinen Roman „Mann im Dunkel“ David Grossmann gewidmet, dem israelischen Schriftsteller und Friedensaktivisten, dessen Sohn Uri 2006 bei den Libanon-Kämpfen ermordet wurde. Hauptfigur ist der 72-jährige Exliteraturkritiker und Journalist August Brill – auch er geplagt von Trauer und Schlaflosigkeit. In der Schwebe zwischen Wachen und Schlaf und um seine nächtlichen Sorgen zu verdrängen, denkt er sich in eine Parallelwelt. Darin befindet er sich im Jahre 2007 in Amerika. Aber weder hat es „9/11“ je gegeben noch den Irak-Krieg. Stattdessen tobt seit vier Jahren ein inneramerikanischer Bürgerkrieg. Paul Auster nimmt mit diesem Roman nicht nur erneut Stellung zur Lage der USA, sondern erzählt wieder einmal eine von seinen guten, bösen Geschichten.

Paul Auster: Mann im Dunkel (Man In The Dark, 2008). Deutsch von Werner Schmitz. Reinbek: Rowohlt Verlag 2008. 224 Seiten. 17,90 Euro.

………………………………………………………………………..

Stefan Beuse

Stefan Beuse

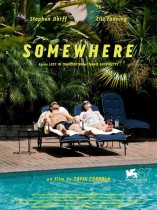

Mein Highlight ist der mit Abstand spannendste und filigran gebauteste Film, den ich 2010 gesehen habe. Er hat nichts zu tun mit routinierter amerikanischer Plot-Building-Kraftmeierei, eher mit Pilates. Er verfügt über starke unsichtbare Tiefenstrukturen, und das sage ich vor allem den oberstumpfen Idioten, die vor und hinter mir im Kino saßen und pausenlos: „Ist DAS langweilig“, „Och nee, jetzt fährt er SCHON WIEDER im Kreis“ oder „Ich geh gleich“ gestöhnt haben, ohne leider wirklich gegangen zu sein. Ich meine natürlich Sofia Coppolas „Somewhere“ (ganz dicht gefolgt von Polanskis „Ghostwriter“).

Somewhere. USA 2010. R,B: Sofia Coppola. K: Harris Savides. S: Sarah Flack. M: Phoenix. P: American Zoetrope. D: Stephen Dorff, Elle Fanning, Benicio Del Toro, Michelle Monaghan, Alden Ehrenreich, Laura Ramsey, Robert Schwartzman, Paul Vasquez u. a. 98 Min. Tobis.

………………………………………………………………………..

Isabel Bogdan

Isabel Bogdan

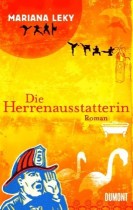

„Alles hätte gut und gern so weitergehen können, aber dann ist alles zerbrochen, was, wie Blank später sagte, ein sicheres Zeichen dafür ist, dass es eben nicht so habe weitergehen können, auch wenn ich das geglaubt hatte. Was man selber glaubt, ist, auch das sagte Blank später, manchmal unmaßgeblich in der Frage, ob etwas zerbrochen gehört oder nicht.“

Blank ist überhaupt ziemlich klug. Er sitzt eines Tages plötzlich auf Katjas Badewannenrand und bleibt. Eigentlich ist er längst tot, außer Katja kann ihn niemand sehen. Und er rettet ihr das Leben, denn ohne ihn wäre sie nach dem Tod ihres Mannes wahrscheinlich verrückt geworden oder sonst wie zugrunde gegangen. Anders gesagt: She have Wackelkontakt with Realität. Und dann taucht noch Armin auf, angeblich Feuerwehrmann, kleinkriminell, Karatefilmfan und auch sonst nicht auf Katjas Wellenlänge. Diese beiden Männer holen Katja langsam ins Leben zurück, und das ist alles sehr grotesk und sehr wunderbar, weil es sich selbst in all seinem Unernst vollkommen ernst nimmt. Oder umgekehrt, wer weiß das schon, kommt wahrscheinlich auch auf eins raus. Es hat einen ganz eigenen, besonderen Ton und einen großartigen Humor. Und dann steckt auch noch so viel Wahrheit drin über Beziehungen und Liebe und den Tod. Lesen Sie dieses Buch!

Mariana Leky: Die Herrenausstatterin. Köln: DuMont Verlag 2010. 207 Seiten. 18,95 Euro.

………………………………………………………………………..

Christiane Geldmacher

Christiane Geldmacher

Mein Kulturhighlight des Jahres 2010 kann noch bis zum 9. Januar 2011 in der Frankfurter Schirn besucht werden: Die Kunst der Outsider in der Ausstellung Weltenwandler. August Walla bezieht seine Lebenswelt fast vollständig in seine Kunst ein und bemalt Möbel, Böden und Straßen; Georg Widener präsentiert mathematische Utopien, insbesondere in Kalendern; und Judith Scott schafft Kokongespinste aus Wolle, die an das Werk von Louise Bourgeois erinnern. Alle Künstler sind ein Universum für sich – großartig und vielschichtig. Wer noch mehr Lust auf Kunst hat, kann noch nebenan zu Gustave Courbet gehen; diese Ausstellung läuft noch bis zum 30. Januar 2011.

………………………………………………………………………..

Brigitte Helbling

Brigitte Helbling

Drei Tage lang über mein kulturelles Highlight von 2010 nachgedacht, dabei lag es die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch: Dan Chiassons Gedichtsammelband „Natural History & other Poems“ von 2006. Andere schöne Dinge sind in diesem Jahr passiert, das Hamburger Konzert von Pete Doherty gehörte nicht dazu. Trotzdem ist auch Doherty ein recht feiner Dichter. (Poesie ist eventuell eine Vorliebe, die mit den Jahren zunimmt, wie die Neigung zu Schnittblumen.) Auf Chiasson, den Lyriker, kam ich über eine Ausgabe des Believer-Magazins (mehr hier) Anfang des Jahres, ein neuer Gedichtband ist erschienen, ich hab ihn noch nicht, er kann also für Kulturfreuden in 2011 herhalten.

Dan Chiasson: Natural History & Other Poems. Gedichte. Tarset Northumberland: Bloodaxe Books 2006. 128 Seiten.

………………………………………………………………………..

Eva Karnofsky

Eva Karnofsky

Argentinien war 2010 Gastland der Frankfurter Buchmesse. Dies hat die deutschsprachigen Verlage endlich dazu animiert, der überaus lebendigen Literatur vom Río de la Plata auch hier den Platz einzuräumen, den sie verdient. Knapp hundert Titel wurden übersetzt. Highlight unter den jungen Autoren/innen, die beweisen, dass Argentinien mehr als die gängigen Klischees Tango und Fußball zu bieten hat, ist Mariana Enríquez mit ihrem Erstling „Verschwinden“. Er schildert das Leben eines Fünfzehnjährigen in einem Armenviertel am Rande von Buenos Aires. Die Stärke des Buches ist die Einfühlsamkeit, mit der die Autorin den Ängsten und Zwängen, aber auch den Hoffnungen und Träumen des Protagonisten nachspürt.

Von den Klassikern, deren Übersetzung seit Jahren überfällig war, überzeugt mich besonders „Die unterirdische Schlacht“ von Rodolfo Enrique Fogwill. Bereits 1983 im Original erschienen und seitdem immer wieder aufgelegt, hat der Roman mit seiner knappen Umgangssprache die Sprache der argentinischen Literatur insgesamt nachhaltig beeinflusst. Er spielt auf den Malwinen/Falklands während des Krieges gegen Großbritannien 1982. Eine Gruppe von Deserteuren betreibt dort einen florierenden Schwarzmarkt mit Soldaten beider Seiten. Fogwill gelang es mit seinem Roman, die Absurdität von Kriegen eindrucksvoll vorzuführen. Der Autor starb wenige Wochen vor dem Erscheinen der deutschen Übersetzung.

Von den Klassikern, deren Übersetzung seit Jahren überfällig war, überzeugt mich besonders „Die unterirdische Schlacht“ von Rodolfo Enrique Fogwill. Bereits 1983 im Original erschienen und seitdem immer wieder aufgelegt, hat der Roman mit seiner knappen Umgangssprache die Sprache der argentinischen Literatur insgesamt nachhaltig beeinflusst. Er spielt auf den Malwinen/Falklands während des Krieges gegen Großbritannien 1982. Eine Gruppe von Deserteuren betreibt dort einen florierenden Schwarzmarkt mit Soldaten beider Seiten. Fogwill gelang es mit seinem Roman, die Absurdität von Kriegen eindrucksvoll vorzuführen. Der Autor starb wenige Wochen vor dem Erscheinen der deutschen Übersetzung.

Mariana Enríquez: Verschwinden (Cómo desaparecer completamente, 2004). Deutsch von Simone Reinhard. Berlin/Tübingen: Verlag Hans Schiler 2010. 166 Seiten. 19,90 Euro.

Rodolfo Enrique Fogwill: Die unterirdische Schlacht (Los Pichiciegos, 1983). Deutsch von Dagmar Ploetz. Reinbek: Rowohlt Verlag 2010. 192 Seiten. 16,95 Euro.

………………………………………………………………………..

Joachim Leser

Joachim Leser

„Erzählte Literatur“ nennt sich eine Hörbuch-Reihe bei supposé, die mit den Kindheitserinnerungen von Peter Kurzeck und Hertha Müller nun bei Dieter Wellershoff angelangt ist. „Schau dir das an, das ist der Krieg“ ist ein weiteres Dokument für ein unvoreingenommenes, befreites Erzählen. Das Erlebte erhält auf den drei CDs eine Unmittelbarkeit, wie es in der bislang publizierten Kriegsliteratur selten zu finden ist. Was Klaus Sander und Thomas Böhm – die beiden Produzenten – schaffen: Sie führen den Autor in eine Erzählhaltung, in der er sich stocknüchtern einem Erinnerungsrausch übergibt. So erzählt man nicht den Kindern, nicht der Frau und nicht den ehemaligen Kameraden, so erzählt man allenfalls: sich selbst, dem Erlebten entlang. Wie bei Kurzeck und Müller hat man auch bei Wellershoff den Eindruck: So nah war sich der Autor selten. Mit jeder Erinnerungs-CD, die supposé auf den Markt bringt, wird klarer, dass hier eine neue Gattung am Entstehen ist.

Schau dir das an, das ist der Krieg: Dieter Wellershoff erzählt sein Leben als Soldat. Berlin: supposé 2010. 3 Audio-CDs und Booklet. 215 Minuten. 29,80 Euro. Zur Hompage des Verlags.

………………………………………………………………………..

Carl Wilhelm Macke

Carl Wilhelm Macke

Beruhigend zu wissen, dass es dieses Kulturhighlight auch in über sechshundert Jahren noch geben wird. Zum ersten Mal habe ich im Jahr 2010 Halberstadt besucht und bin schnurstracks zur Burchardikirche gepilgert. Gut, alte und sehr alte Kirchen gibt es auch woanders. Dass eine Kirche (nach der Säkularisierung) fast zweihundert Jahre lang als Scheune, Lagerschuppen, Schnapsbrennerei und Schweinestall gedient hat, ist schon seltener. Was sich in dieser alten Fusel- und Ferkel-Kirche aber heute befindet, ist einmalig. Vergleichbares wird man rund um den Globus nicht finden. In der Halberstadter Kirche wird das von John Cage 1987 komponierte Orgelstück Organ2/ASLSP rund um die Uhr „as slow as possible“ aufgeführt. Insgesamt 639 Jahre lang werden also viele, viele Generationen dieser Komposition lauschen können. Und wenn sich einmal im Jahr der Klang ändert, gibt es immer ein kleines Fest. Schräger und von längerer Dauer kann ein Kulturevent nicht sein. Dieses Orgelprojekt in seinem Lauf halten weder Ochs’ noch Esel auf. Aber im Gegensatz zu Erich Honeckers sozialistischen Schalmeien werden die Slow-Motion-Töne von Cage Jahrhunderte überdauern. Und jedem Gast bei diesem einmaligen Konzert in der Burchardikirche ist es freigestellt, zu hören, zu beten oder vielleicht sogar einen Schnaps zu trinken. Ein Kulturgenuss open end bis ins Jahr 2639.

………………………………………………………………………..

Tina Manske

Tina Manske

Mein wichtigstes Buch des Jahres ist ausnahmsweise ein Sachbuch, obwohl: eigentlich nicht nur, denn Jonathan Safran Foers „Tiere essen“ ist viel mehr als eine akribische Beschreibung der Umstände, unter denen in der ach so zivilisierten westlichen Welt das Essen auf den Tisch kommt (und woher es kommt und wer was dafür tut und wer was dafür erleiden muss und was der ständig steigende Fleischkonsum mit uns und unserer Umwelt macht). Foer gelingt mit seinem Buch gleichzeitig eine philosophische und sehr private Erzählung über seine Familie, über das Vatersein und über die Wichtigkeit, die das gemeinsame Mahl in unserer Kultur hat. Bemerkenswert ist, dass hier kein engagierter Tierschützer schreibt, sondern ein ehemaliger Gelegenheitsvegetarier, der einfach nur seinem Kind die Frage beantworten können wollte, woher dieses „Fleisch“ denn komme, das man daheim immer esse. Foers Recherchen zur Beantwortung dieser Frage dauerten drei Jahre. Mittlerweile ist er tatsächlich Vegetarier. Ginge es nach mir, müsste jeder dieses Buch (inklusive der beinahe unerträglichen Beschreibungen aus den Schlachthäusern) lesen, bevor er sich das nächste Mal ein Steak bestellt. Denn der Mensch ist das einzige Wesen, das sich entscheiden kann, was es isst. Um dies adäquat zu tun, muss der Mensch aber wissen, was er isst. Und zur Klärung dieser Frage leistet „Tiere essen“ einen großen Beitrag. Ach ja: Unterhaltsam (!) und klug geschrieben ist es auch noch.

Jonathan Safran Foer: Tiere essen (Eating Animals, 2009). Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch 2010. Aus dem amerikanischen Englisch von Isabel Bogdan, Ingo Herzke und Brigitte Jakobeit. 400 Seiten. 19,95 Euro. Zur Homepage des Buches.

………………………………………………………………………..

Peter Münder

Peter Münder

The Paris Review: Das Kultmagazin war schon vor über fünfzig Jahren ein Geheimtipp für echte Literatur-Afficionados. Gibt es immer noch und wird eigentlich immer besser, bunter, vielseitiger! 1953 von existentialistisch angehauchten Amerikanern um Peter Matthiessen und den exotischen Verleger Prinz Sadruddin Aga Khan gegründet, die in Paris lebten und mehr wollten, als nur den Kult um Sartre und Camus nachzuvollziehen. Die Review war auch eine Kampfansage an betulichen Bildungsbürger-Mainstream und kleinkariertes Spartendenken: Romanautoren, Dramatiker, Lyriker, Kritiker, Drehbuchautoren und bildende Künstler kamen zu Wort, man druckte sogar ganze Stücke vielversprechender junger Autoren ab wie etwa „The Cripple of Inishmaan“ des Iren Martin McDonagh. Aber zum Markenzeichen wurden die wunderbaren, bohrenden, in die Tiefe gehenden Interviews, die meist über mehrere Tage geführt wurden und oft um die dreißig Druckseiten lang waren. Zu den prominenten interviewten Autoren gehörten Arthur Miller, Jack Kerouac, Nabokov, Hemingway, V.S. Naipaul, Harold Pinter, Samuel Beckett, Greene, Faulkner, Böll, Waugh, Murakami, Albee, Mamet, Sam Shepard u. a. Nach einem Relaunch nebst Wechsel der Chefredaktion hat der neue Chef Lorin Stein nun sämtliche seit den 50er-Jahren geführte Interviews ins Netz gestellt – eine sagenhafte Fundgrube! Das fand ich eher zufällig heraus, als ich in den letzten Ausgaben Interviews mit Ray Bradbury und dem Sachbuch-Freak John McPhee las.

Außerdem gab es noch eine packende Fotoreportage von GMB Akash über verarmte Pendler in Bangladesh, die auf den Dächern der Eisenbahnen in die Stadt fahren und dabei Kopf und Kragen riskieren. Zu den Highlights der Interviews gehören sicher Jack Kerouacs Grübeleien über japanische Haikus, Hemingways Minimalismus-Exkurse oder Harold Pinters 1966 abgefeuerte Breitseiten gegen Kritiker („Ein großer Fehler, sie überhaupt zu beachten in diesem Zeitalter aufgeblasener Publicity.“). Im Interview von 1997 eröffnete auch Sam Shepard verblüffende Einsichten in seine Schreibwerkstatt: Bei seinen langen Touren auf US-Highways könne er am Steuer seines Pickup-Trucks auf den endlosen, schnurgraden Pisten in Texas und Arizona bequem während der Fahrt seine Stücke schreiben. Hemingway ärgerte sich über einen gnadenlosen, hartnäckigen Interviewer übrigens so sehr, dass er behauptete: „Dass ich meine Arbeit unterbreche, nur um all diese Fragen zu beantworten, beweist doch, wie verblödet ich bin und dass ich dafür hart bestraft werden muß.“

Diese jetzt im Netz nachzulesenden literarischen Schätze sind natürlich viel aufregender als alle über wikileaks mit großem Trara abgesonderten Klatsch-Tiraden aus Guido W.s güldener Gerüchteküche. Unbedingt nachlesen unter theparisreview.org.

Am Nil mit Paul Theroux: In der Gästebibliothek eines wunderbaren Jugendstilhotels in Kairo fand ich Paul Therouxs grandiose afrikanische Reisereportagen „Dark Star Safari“ (Penguin Books 2002), die ich sofort mitnahm und gegen einen deutschen Allerweltskrimi austauschte. Theroux ist ja einer dieser fantastischen Autoren, der zwar auch ganz passable Romane („Saint Jack“, „Mosquito Coast“) schreibt, aber erst als Traveller zur Hochform aufläuft. Das eherne Geschäftsprinzip des Eisenbahn-Freaks lautet: „Never use a plane!“ Zum Reisen müsse man sich Zeit lassen, unterwegs mit anderen Reisenden sprechen, langsam eintauchen in eine andere Sphäre, lautet seine Maxime. Mit der Bahn (und dem Schiff) reiste er von Boston nach Patagonien („The Old Patagonian Express“), durch Asien („The Great Railway Bazaar“) und vor Kurzem noch mal von Europa aus über Indien und Vietnam nach Kambodscha („Ghost Trai to the Eastern Star“).

Am Nil mit Paul Theroux: In der Gästebibliothek eines wunderbaren Jugendstilhotels in Kairo fand ich Paul Therouxs grandiose afrikanische Reisereportagen „Dark Star Safari“ (Penguin Books 2002), die ich sofort mitnahm und gegen einen deutschen Allerweltskrimi austauschte. Theroux ist ja einer dieser fantastischen Autoren, der zwar auch ganz passable Romane („Saint Jack“, „Mosquito Coast“) schreibt, aber erst als Traveller zur Hochform aufläuft. Das eherne Geschäftsprinzip des Eisenbahn-Freaks lautet: „Never use a plane!“ Zum Reisen müsse man sich Zeit lassen, unterwegs mit anderen Reisenden sprechen, langsam eintauchen in eine andere Sphäre, lautet seine Maxime. Mit der Bahn (und dem Schiff) reiste er von Boston nach Patagonien („The Old Patagonian Express“), durch Asien („The Great Railway Bazaar“) und vor Kurzem noch mal von Europa aus über Indien und Vietnam nach Kambodscha („Ghost Trai to the Eastern Star“).

Theroux hat als Lehrer und Uni-Dozent in Uganda gearbeitet und beschreibt in „Dark Star Safari“ seinen Trip von Kairo nach Johannesburg, um seine früheren Wirkungsstätten wiederzusehen. Er fährt hauptsächlich mit der Bahn, aber auch als Hitchhiker per Lkw, mit der Fähre und dem Bus. Er wird ausgeraubt, angeschossen, überfallen und niemals von Mitarbeitern internationaler Hilfsorganisationen in ihren komfortablen schneeweißen Range Rovern mitgenommen. Sein Bericht über diesen abenteuerlichen, deprimierenden, aber auch spannenden und erleuchtenden Trip ähnelt mitunter einer aufwühlenden Wiederbegegnung mit Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ . Als wir von Kairo aus per Bahn den Nil entlang bis Luxor und Assuan und dann im Auto weiter nach Abu Simbl fuhren und dabei Therouxs Impressionen mit den eigenen vergleichen konnten, war das jedenfalls eine großartige Offenbarung. Manchmal musste ich jedoch vor Begeisterung so laut brüllen und lachen, dass die anderen Passagiere erschreckt zusammenzuckten. Sei’s drum – it’s high time for Theroux!

Weitere Highlights waren, wie schon berichtet, die große Darmstädter Expressionismus-Ausstellung (zum Bericht auf CULTurMAG) inklusive Stummfilm- und Theatervorstellungen von Georg Kaisers epochalem Stück „Von morgens bis mitternachts“ und der Roman „Stadt der Diebe“ des Amerikaners David Benioff – ein Mix aus Initiationsstory, Kriegsroman (das verschneite Petersburg kurz vor Kriegsende) sowie erschütternden sozialkritischen Abenteuereinlagen mit Krimi und Thrillereffekten. Einfach fabelhaft!

Weitere Highlights waren, wie schon berichtet, die große Darmstädter Expressionismus-Ausstellung (zum Bericht auf CULTurMAG) inklusive Stummfilm- und Theatervorstellungen von Georg Kaisers epochalem Stück „Von morgens bis mitternachts“ und der Roman „Stadt der Diebe“ des Amerikaners David Benioff – ein Mix aus Initiationsstory, Kriegsroman (das verschneite Petersburg kurz vor Kriegsende) sowie erschütternden sozialkritischen Abenteuereinlagen mit Krimi und Thrillereffekten. Einfach fabelhaft!

Paul Theroux: Dark Star Safari: Overland from Cairo to Cape Town. Houghton Mifflin Harcourt. 496 Pages.

David Benioff: Stadt der Diebe. Übersetzt von Ursula-Maria Mössner. München: Karl Blessing Verlag 2009. 384 Seiten. 19,90 Euro.

………………………………………………………………………..

Frank Schorneck

Frank Schorneck

Aus den Titeln des Jahres 2010 DEN einen hervorzuheben, der für mich persönlich das Highlight bildet, fällt mir schwer. Nicht zuletzt, weil einige Autorinnen und Autoren, die bereits in Macondo vertreten oder bei unserem Macondo-Festival zu Gast waren, mit ersten oder neuen Büchern in Erscheinung getreten sind. Da gibt es ja auch Freundschaften, die über die facebook-Ebene hinausgehen …

Unter einigen sehr lesenswerten deutschsprachigen Debüts hat mich vor allem Annika Scheffels „Ben“ fasziniert. Mit Witz, Kopf und Herz wagt sie einen eigenen Stil. Die ausführliche Rezension ist hier als CULTurMAG-Rezension zu lesen.

Einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt Nina Jäckle mit ihrer Erzählung „Nai, oder was wie so ist“. Seitdem Nina 2002 bei unserem Debütantenball las, freue ich mich auf jedes neue Buch aus ihrer Feder. Der ebenfalls in diesem Jahr erschienene Roman „Sevilla“ vermag ebenso zu überzeugen, aber diese kleine Erzählung über das Schreiben ist mir ans Herz gewachsen.

Einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt Nina Jäckle mit ihrer Erzählung „Nai, oder was wie so ist“. Seitdem Nina 2002 bei unserem Debütantenball las, freue ich mich auf jedes neue Buch aus ihrer Feder. Der ebenfalls in diesem Jahr erschienene Roman „Sevilla“ vermag ebenso zu überzeugen, aber diese kleine Erzählung über das Schreiben ist mir ans Herz gewachsen.

Kristof Magnusson hatte 1998 (damals noch unter dem Namen Weitemeyer) in der allerersten Macondo seine erste Veröffentlichung. Mit „Das war ich nicht“ einen intelligent-witzigen Roman zur Wirtschaftskrise geschrieben (zur CULTurMAG-Rezension).

Kristof Magnusson hatte 1998 (damals noch unter dem Namen Weitemeyer) in der allerersten Macondo seine erste Veröffentlichung. Mit „Das war ich nicht“ einen intelligent-witzigen Roman zur Wirtschaftskrise geschrieben (zur CULTurMAG-Rezension).

Tief beeindruckt war ich (und bin es immer noch) von „Mehr Liebe“, dem Beweis des Hamburgers Frank Schulz, dass er nach seiner fulminanten „Hagener Trilogie“ neue Facetten seines schriftstellerischen Könnens aufzudecken weiß.

Unter den Krimis ist mir erst in diesem Jahr der Ire Ken Bruen aufgefallen, von dessen Reihe um den drogensüchtigen Privatermittler Jack Taylor seit kurzem bereits der dritte Teil in der Übersetzung von Harry Rowohlt vorliegt.

Unter den Krimis ist mir erst in diesem Jahr der Ire Ken Bruen aufgefallen, von dessen Reihe um den drogensüchtigen Privatermittler Jack Taylor seit kurzem bereits der dritte Teil in der Übersetzung von Harry Rowohlt vorliegt.

P.S.: Und natürlich war es für mich eine große Freude, als Melinda Nadj Abonji, die wir als Debütantin schon 2006 vorgestellt hatten, den Deutschen Buchpreis und den Schweizer Buchpreis erhielt (mehr zu Melinda Nadj Abonji inklusive Lesungsausschnitte finden Sie hier).

Annika Scheffel: Ben. Kookbooks 2010. 268 Seiten. 19,90 Euro.

Nina Jäckle: Nai, oder was wie so ist. Erzählung. Tübingen: Klopfer & Meyer 2010. 92 Seiten. 14,90 Euro. Zur Verlagsseite des Buches.

Kristof Magnusson: Das war ich nicht. Verlag Antje Kunstmann 2010. 285 Seiten. 19,90 Euro. Zur Homepage von Kristof Magnusson.

Frank Schulz: Mehr Liebe. Heikle Geschichten. Berlin: Verlag Galiani 2010. 294 Seiten. 19,95 Euro.

Ken Bruen: Jack Taylor fährt zur Hölle. Deutsch von Harry Rowohlt. Hamburg: Atrium Verlag 2010. 304 Seiten. 16,00 Euro. Zur Homepage von Ken Bruen.

Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf. Salzburg: Jung und Jung 2010. 320 Seiten. 22,00 Euro.

………………………………………………………………………..

Schwarwel

Schwarwel

Mein kulturelles Highlight 2010 wird erst noch stattfinden.

Wie jedes Jahr wird es sich dabei um die Aufführung von Beethovens „Neunter“ handeln, die am 31.12. pünktlich um 17 Uhr vom ansonsten von mir peinlich gemiedenen TV-Sender MDR live aus dem Leipziger Gewandhaus übertragen wird. Als Leipziger gehört sich das so. Und durch diese Tradition habe ich Beethoven erst richtig lieben gelernt, nachdem ich ihn wie so viele meiner Generation durch Kubricks „A Clockwork Orange“ 1990 kennengelernt hatte – in der Schule waren Tschaikowsky und Bach anscheinend wichtiger. Und Zwölftonmusik.

Ja, natürlich könnte ich mir auch ein Ticket kaufen und dieses Konzert direkt live vor Ort anhören. Als meine Tochter noch im Gewandhauskinderchor sang, war es die Auszeichnung schlechthin, am Jahresende die „Neunte“ mitschmettern zu dürfen. Da wäre man auch an „Elternkarten“ gekommen – die galten aber nur für die Generalprobe am 30.12., was irgendwie nicht dasselbe ist. Seitdem gehe ich meiner Tochter ab und an auf den Senkel, um sie subliminal dazu zu bewegen, doch irgendwann auf die großartige Idee zu kommen, mir Karten für dieses Ereignis zu schenken. Ich fürchte, sie ahnt nicht mal ansatzweise, wie groß meine Freude darüber wäre: Karten FÜR Beethoven VON meiner Tochter! Nirwana!

Bis es so weit ist, bleib ich am 31.12. zu Hause, mache die Rollläden dicht, stelle die Klingel ab, schmeiße Holz auf den Kamin und höre mir meine Sinfonie bei TV Banal an … „same procedure as e-v-e-r-y year!“

Zur Homepage von Schwarwel

………………………………………………………………………..

Gisela Trahms

Gisela Trahms

Für alle, deren Frankophilie Rotwein und Käse übersteigt: eine Liebeserklärung an die Loire-Landschaft und ihren eigenwilligsten Bewohner, den Dichter Julien Gracq. Gracq lehnte den Prix Goncourt ab, blieb seinem kleinen Verlag treu, verweigerte die Teilnahme am „Betrieb“ und wurde trotzdem durch die Aufnahme in die „Bibliothèque de la Pléiade“ zum Olympier (zu Lebzeiten, womit Gallimard geizt). Er schrieb wenig, aber exquisit. Eine Probe aus dem Essayband „Witterungen“:

„In einem großen Roman bleibt, im Gegensatz zur Welt der Wirklichkeit, nichts am Rande – für das Nebeneinander ist kein Platz, der Zusammenhang macht sich überall breit … Der Roman lebt, wie jedes Kunstwerk, von der Erzeugung einer universalen Resonanz – sein Geheimnis liegt in der Schaffung eines homogenen Milieus, eines Romanäthers, der die Menschen und die Dinge einhüllt und die Schwingungen in alle Richtungen weitergibt. Eine Welt, bis ins Innerste durchdrungen und geweckt von intelligiblem Klang …“

Wer kann auf unserer Seite des Rheins nur halb so prächtig von Literatur sprechen? So wahr? Die (Wieder-)Entdeckung von Gracqs Texten war für mich ein Geschenk. Den Anstoß gab Philippe Le Guillous Büchlein, das in diskreter Verehrung zwei Besuche bei Gracq schildert, der 2007 starb. Ein Zeitgenosse also. Aber schauen Sie mal, wann er geboren ist, wen er gekannt hat …

Georg Klein: Roman unserer Kindheit. All in one: ein Kindheitspanorama ohne Sentimentalität und Verklärung, aber auch ohne Anklage und Larmoyanz. Eine liebevolle Mutter, unerschrockene Kinder, groteske und gefährliche Gestalten, Verbündete, Feinde, und alle „spüren“ sie einander (das Lieblingswort des Buches). Ein Tanz zwischen Sonnentag und Regentag, Sommertag und Sommernacht, hellem Licht und wüstem, unterirdischem Dunkel. Lesen. Rätseln. Nochmals lesen. Dem Geflecht der Motive nachspüren und es genießen. Auf der Klappcouch sitzen, durch den Erzählkosmos mäandern und staunen, wie unser Leben in das Buch gefunden hat, das doch aus Büchern entstand.

Georg Klein: Roman unserer Kindheit. All in one: ein Kindheitspanorama ohne Sentimentalität und Verklärung, aber auch ohne Anklage und Larmoyanz. Eine liebevolle Mutter, unerschrockene Kinder, groteske und gefährliche Gestalten, Verbündete, Feinde, und alle „spüren“ sie einander (das Lieblingswort des Buches). Ein Tanz zwischen Sonnentag und Regentag, Sommertag und Sommernacht, hellem Licht und wüstem, unterirdischem Dunkel. Lesen. Rätseln. Nochmals lesen. Dem Geflecht der Motive nachspüren und es genießen. Auf der Klappcouch sitzen, durch den Erzählkosmos mäandern und staunen, wie unser Leben in das Buch gefunden hat, das doch aus Büchern entstand.

Philippe Le Guillou: Das Mittagessen am Ufer der Loire. Zu Besuch bei Julien Gracq. Deutsch von Dieter Hornig. Graz: Droschl Verlag 2010. 112 Seiten. 15 Euro. Link zur Reihe.

Georg Klein: Roman unserer Kindheit. Rowohlt 2010. 448 Seiten. 22,95 Euro. Georg Klein im Porträt bei CULTurMAG.

………………………………………………………………………..

Senta Wagner

Senta Wagner

Das Buch an sich, das schöne, gedruckte Buch wäre ja schon mal ein Highlight. „A book is a machine to think with.“ Hat der Kritiker I. A. Richards 1924 gesagt, da gibt es nichts gegen einzuwenden. Weil ich aber nicht von morgens bis abends lesen kann, höre ich, das geht auch so nebenher, wenn es sein muss den ganzen Tag. Ich denke, zauberhafte und einfache Pianomelodien, eine zerbrechliche Stimme, tief poetische Texte, das dürfte passen. Mich zur glücklichen Hörerin machen. Die französischen Chansons der 21-jährigen Kanadierin Béatrice Martin alias „Cœur de pirate“ tun es.

Béatrice Martin: Cœur de pirate. LE POP MUS (Groove Attack)

………………………………………………………………………..

Thomas Wörtche

Thomas Wörtche

2010 war unter anderem das Jahr der Bildbände – der irrste ist gar nicht auf Deutsch erschienen und von 2008 ist er auch, aber er sei hiermit jedem einschlägigen Verlag dringend Herz gelegt: „Tepito. ¡bravo el barrio! Fotografías de Francisco Mata“ (zur Homepage von Mata). Eine fotografische Liebeserklärung an Tepito, ein barrio in Mexiko City, verfasst in Porträts unglaublicher Menschen: – bizarr, würdevoll, unfasslich hässlich, unfasslich schön, stolz, heruntergekommen, schräg, wunderbar, strahlend und staunenswert.

Einem der rätselhaftesten Maler des Barock, Francisco de Zurbarán ist ein eigener Band der Cees-Nooteboom-Reihe bei Schirmer/Mosel gewidmet. „Zurbarán. Ausgewählte Gemälde 1625–1664“. Die blendende, glasklare ästhetisch stupende Qualität der Bilder und ihre ganz tief im christlichen Kontext der Zeit verwurzelten „Botschaften“ sind wahrlich enigmatisch. Das eine geht im anderen nämlich nicht auf – Bilder, an denen Interpretationen irre werden können und die Paradebespiele für Alterität sind. Wir werden uns noch einlässlicher damit beschäftigen.

Einem der rätselhaftesten Maler des Barock, Francisco de Zurbarán ist ein eigener Band der Cees-Nooteboom-Reihe bei Schirmer/Mosel gewidmet. „Zurbarán. Ausgewählte Gemälde 1625–1664“. Die blendende, glasklare ästhetisch stupende Qualität der Bilder und ihre ganz tief im christlichen Kontext der Zeit verwurzelten „Botschaften“ sind wahrlich enigmatisch. Das eine geht im anderen nämlich nicht auf – Bilder, an denen Interpretationen irre werden können und die Paradebespiele für Alterität sind. Wir werden uns noch einlässlicher damit beschäftigen.

Genauso wie mit dem Band von Anne-Marie Bonnet/Gabriele Kopp-Schmitt: „Die Malerei der deutschen Renaissance“, der anhand von Albrecht Dürer, Lucas Cranach d.Ä., Hans Burkmair d.Ä., Mathis Gothart Nithart, gen. Grünewald, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung, gen. Grien und den Holbeins die ganze Dialektik der Renaissance von Humanismus, Urbanisierung, Zersetzung religiöser Dogmatik, kalkulierter Machtpolitik und neuer Intellektualität demonstriert. Brillante Farbtafel und brillante Kommentare … ein Standardwerk.

Genauso wie mit dem Band von Anne-Marie Bonnet/Gabriele Kopp-Schmitt: „Die Malerei der deutschen Renaissance“, der anhand von Albrecht Dürer, Lucas Cranach d.Ä., Hans Burkmair d.Ä., Mathis Gothart Nithart, gen. Grünewald, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung, gen. Grien und den Holbeins die ganze Dialektik der Renaissance von Humanismus, Urbanisierung, Zersetzung religiöser Dogmatik, kalkulierter Machtpolitik und neuer Intellektualität demonstriert. Brillante Farbtafel und brillante Kommentare … ein Standardwerk.

Das vermutlich lebensweltlich relevanteste Buch des Jahres ist Michael de Ridder: „Wie wollen wir sterben? Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin“ (Michael de Ridder spricht über sein Buch ). Man nennt solche Bücher gerne „betroffenmachend“ oder eine „engagierte Streitschrift“, aber das ist natürlich purer Unfug. De Ridders Buch ist eine glasklar formulierte, transparent argumentierende, sachlich unabweisbare kompetente Abrechnung mit unserem Medizin-System, das schon bei Krankheit verheerend ist, katastrophal aber, wenn’s ans Sterben geht. Gierige Medizinalunternehmer, mafiose Pharmalobbyisten und korrupte Politikos, die mit ihren gekauften Entscheidungen diesen ganzen Wahnsinn erst möglich gemacht haben, müssten sich, hätten sie sowas wie ein Gewissen, sofort erschießen. Tun sie aber nicht, und deswegen formuliert de Ridder auch viel argumentativer und vor allem ohne Betroffenheitskitsch und ohne metaphysischen Fidelwipp. Ein grandioses und vor allem: ein wichtiges Buch!!!

Das vermutlich lebensweltlich relevanteste Buch des Jahres ist Michael de Ridder: „Wie wollen wir sterben? Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin“ (Michael de Ridder spricht über sein Buch ). Man nennt solche Bücher gerne „betroffenmachend“ oder eine „engagierte Streitschrift“, aber das ist natürlich purer Unfug. De Ridders Buch ist eine glasklar formulierte, transparent argumentierende, sachlich unabweisbare kompetente Abrechnung mit unserem Medizin-System, das schon bei Krankheit verheerend ist, katastrophal aber, wenn’s ans Sterben geht. Gierige Medizinalunternehmer, mafiose Pharmalobbyisten und korrupte Politikos, die mit ihren gekauften Entscheidungen diesen ganzen Wahnsinn erst möglich gemacht haben, müssten sich, hätten sie sowas wie ein Gewissen, sofort erschießen. Tun sie aber nicht, und deswegen formuliert de Ridder auch viel argumentativer und vor allem ohne Betroffenheitskitsch und ohne metaphysischen Fidelwipp. Ein grandioses und vor allem: ein wichtiges Buch!!!

Ein Standardwerk schon jetzt ist Antony Beevors Darstellung der Alliierten Invasion 1944 in der Normandie: „D-Day. Die Schlacht um die Normandie“ (zur Webseite von Beevor). Beevor macht, wie wir schon bei seiner grandiosen Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs, aus der Militärgeschichte eine wahrhaft universale Disziplin, in dem er alle möglichen ideologischen und andere Sichtweisen komplexer historischer Vorgänge herunterbricht, auf Fakten, Details und den human factor. Das ist nicht gemütlich, räumt mit Vorurteilen auf und ist auch noch grandios geschrieben.

Ein Standardwerk schon jetzt ist Antony Beevors Darstellung der Alliierten Invasion 1944 in der Normandie: „D-Day. Die Schlacht um die Normandie“ (zur Webseite von Beevor). Beevor macht, wie wir schon bei seiner grandiosen Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs, aus der Militärgeschichte eine wahrhaft universale Disziplin, in dem er alle möglichen ideologischen und andere Sichtweisen komplexer historischer Vorgänge herunterbricht, auf Fakten, Details und den human factor. Das ist nicht gemütlich, räumt mit Vorurteilen auf und ist auch noch grandios geschrieben.

Unabdingbar zum Verständnis unsere Welt ist Roland Barthes: „Mythen des Alltags.“ Endlich gibt es eine vollständige Ausgabe der 1957 erschienenen „Mythologies“, übersetzt von Horst Brühmann. Für Barthes war der „Hauptfeind die bürgerliche Norm“, er bestand darauf, dass „Sarkasmus zur Bedingung von Wahrheit“ werden kann. Mit beiden Positionen kann man gut arbeiten, wenn man Dinge verstehen möchte.

Unabdingbar zum Verständnis unsere Welt ist Roland Barthes: „Mythen des Alltags.“ Endlich gibt es eine vollständige Ausgabe der 1957 erschienenen „Mythologies“, übersetzt von Horst Brühmann. Für Barthes war der „Hauptfeind die bürgerliche Norm“, er bestand darauf, dass „Sarkasmus zur Bedingung von Wahrheit“ werden kann. Mit beiden Positionen kann man gut arbeiten, wenn man Dinge verstehen möchte.

Viel literaturtheoretisches Vergnügen hat mir ein schon etwas älteres, aber viel zu wenig beachtetes Werk gemacht: Die „Paratexte“ von Gérard Genette. Wer in unserem Gewerbe arbeitet, also beruflich mit Texten, Narrativen und anderen Dingen des literaturbearbeitenden Handwerks zu tun hat, kommt um Genette sowieso nicht herum. Und um ein derart elegantes geschriebenes, scharfsinniges, analytisch brauchbares und rundum nützliches und erkenntnisförderndes erzähltheoretisches Werk will man auch auf gar keinen Fall herumkommen, wenn man einigermaßen bei Verstand ist.

Viel literaturtheoretisches Vergnügen hat mir ein schon etwas älteres, aber viel zu wenig beachtetes Werk gemacht: Die „Paratexte“ von Gérard Genette. Wer in unserem Gewerbe arbeitet, also beruflich mit Texten, Narrativen und anderen Dingen des literaturbearbeitenden Handwerks zu tun hat, kommt um Genette sowieso nicht herum. Und um ein derart elegantes geschriebenes, scharfsinniges, analytisch brauchbares und rundum nützliches und erkenntnisförderndes erzähltheoretisches Werk will man auch auf gar keinen Fall herumkommen, wenn man einigermaßen bei Verstand ist.

Auch schon älter, aber mir erst dieses Jahr in die Hände gefallen ist Jacques Bonnets „Meine vielseitigen Geliebten, Bekenntnisse eines Bibliomanen“. Solche bibliophilen Meditationen haben immer etwas leicht Eitles (weil pausenlos von Büchern die Rede ist, die man gelesen hat, haben sollte und noch lesen wird), Snobistisches (weil man natürlich zeigen möchte, was für abgelegenes Zeug man kennen kann) und Prätentiöses (wegen diesem Rumgetütele, als ob die Welt nur aus Büchern bestünde und die deswegen das Wichtigste überhaupt wären …) – aber das ist mir völlig egal. Ich lese nun mal gern, viel, alles mögliche und absolut hemmungslos. Bonnet ist ein Bruder im Geiste, seine Betrachtungen haben einen Hauch von temps perdu, und vermitteln eine Ahnung davon, was Bildung ist. Oder um Miles Davis zu zitieren: „Bildung ist Freiheit, Ignoranz Sklaverei“.

Auch schon älter, aber mir erst dieses Jahr in die Hände gefallen ist Jacques Bonnets „Meine vielseitigen Geliebten, Bekenntnisse eines Bibliomanen“. Solche bibliophilen Meditationen haben immer etwas leicht Eitles (weil pausenlos von Büchern die Rede ist, die man gelesen hat, haben sollte und noch lesen wird), Snobistisches (weil man natürlich zeigen möchte, was für abgelegenes Zeug man kennen kann) und Prätentiöses (wegen diesem Rumgetütele, als ob die Welt nur aus Büchern bestünde und die deswegen das Wichtigste überhaupt wären …) – aber das ist mir völlig egal. Ich lese nun mal gern, viel, alles mögliche und absolut hemmungslos. Bonnet ist ein Bruder im Geiste, seine Betrachtungen haben einen Hauch von temps perdu, und vermitteln eine Ahnung davon, was Bildung ist. Oder um Miles Davis zu zitieren: „Bildung ist Freiheit, Ignoranz Sklaverei“.

In diesem Sinne fröhliche Feiertage!

Tepito. ¡bravo el barrio! Fotografías de Francisco Mata. Mexiko, D.F.: Trilce Ediciones 2008, 235 Seiten.

Zurbarán. Ausgewählte Gemälde 1625-1664. Mit einem Text von Cees Nooteboom. Dt. von Helga von Breuningen. München: Schirmer/Mosel 2010. 131 Seiten. 49,90 Euro. Zur Verlagsseite (PDF).

Anne-Marie Bonnet, Gabriele Kopp-Schmidt: Die Malerei der deutschen Renaissance. München: Schirmer/Mosel Verlag 2010. 416 Seiten. 128,00 Euro. Zur Verlagsseite (PDF)

Michael de Ridder: Wie wollen wir sterben? Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin. München: DVA 2010. 320 Seiten. 19,95 Euro. Zur Verlagsseite. Michael de Ridder spricht über sein Buch.

Antony Beevor: D-Day. Die Schlacht um die Normandie. Übersetzt von Helmut Ettinger. München: C. Bertelsmann Verlag 2010. 640 Seiten. 28,00 Euro. Zur Webseite von Beevor

Roland Barthes: Mythen des Alltags – Erste vollständige deutsche Ausgabe. Aus dem Französischen von Horst Brühmann. Berlin: Suhrkamp Verlag 2010. 324 Seiten. 28,00 Euro. Zur Verlagsseite des Buches.

Gérard Genette: Paratexte –Das Buch vom Beiwerk des Buches. Aus dem Französischen von Dieter Hornig. Mit einem Vorwort von Harald Weinrich. Berlin: Suhrkamp Verlag 2010. 408 Seiten. 14,00 Euro.

Jacques Bonnet: Meine vielseitigen Geliebten. Bekenntnisse eines Bibliomanen. Aus dem Französischen von Elisabeth Liebl. Droemer 2009. 160 Seiten. 14,95 Euro.