Trommeln im Global Village

Trommeln im Global Village

– Am 21. Juli wäre der kanadische Medienprophet Marshall McLuhan 100 Jahre alt geworden – was ist geblieben von seinen Thesen? Von Peter Münder

Das Foto aus dem weißen Haus, während der „Aktion Geronimo“ aufgenommen, ging um die Welt: Präsident Obama starrt zusammen mit hohen Militärs und der Außenministerin Hilary Clinton gebannt auf einen riesigen TV-Screen und verfolgt die Erschießung des Top-Terroristen Osama bin Laden im pakistanischen Abbottabad, die von einer unbemannte Drohne übertragen wurde. Hohe Politik und Hightech-Medien inklusive einer „Big Brother“-Überwachungsmaschinerie sind hier zur Symbiose verschmolzen. Wie hätte der kanadische Medien-Guru Marshall McLuhan (1911–80), der schon vor fünfzig Jahren über die Veränderung unseres Lebens durch die modernen elektronischen Medien spekulierte, dieses Foto gedeutet? Kann man das Bild als Indiz dafür werten, dass „Das Medium die Botschaft ist“, wie seine bekannteste These lautete? Oder dafür, dass die Entwicklung hin zu einem globalen „Medien-Dorf“ unaufhaltsam ist, weil wir mit den global präsenten Medien einen Schritt zurück zu einer Stammeskultur machen, in der das gesamte Wissen wie vor der Erfindung des Buchdrucks nur noch mündlich überliefert ist? Von einer Instrumentalisierung der neuen Medien für mehr Aufklärung (Vgl. die Nahost-„Twitter-Revolution!“) könne keine Rede sein: „Wir formen unser Werkzeug und danach formt das Werkzeug uns“, hatte der Prof aus Toronto in seinem apodiktisch-deterministischen Stil festgestellt. Eine differenzierte Nutzung von Print, TV, Radio und PC konnte er sich offenbar nicht vorstellen.

Mit „The Gutenberg Galaxy“ (1962) und „Understanding Media“ (1964) erregte er so großes Aufsehen, weil sich bis dahin niemand so konsequent mit den neuen Medien auseinandergesetzt hatte wie der 1937 zum Katholizismus konvertierte Professor für englische Literatur. Er hatte als Postgraduate-Student in Cambridge über den Essayisten und Dramatiker Thomas Nashe (1567–1601) promoviert und wetterte als militanter Konvertit prompt gegen alle Reformversuche der lateinischen Liturgie, aber auch gegen die Verdummungseffekte der multimedialen Massenkultur. Die Faszination neuer Medien wollte der konservative Schöngeist nur verstehen, um nicht in einem Strudel von Ignoranz und Indolenz unterzugehen. Daher wäre es auch grotesk, ihn als Apologeten der Post-Gutenberg-Ära zu bezeichnen. Paradox ist allerdings, dass sich der aufs 16. Jahrhundert spezialisierte Literatur-Kenner zum Experten für TV und neue Medien aufschwang und als führerscheinloser Verkehrsteilnehmer dem Automobil (und Großstädten wie New York) den baldigen Exitus vorhersagte. Und wo bleibt bei seiner Fixierung auf die mediale Form eigentlich der Inhalt? Ist es wirklich irrelevant, wie McLuhan behauptete, ob wir „Das Kapital“ lesen oder „Mein Kampf“? Ist der „Gutenberg-Faktor“ und dessen lineares Denkmuster wirklich so prägend, dass man die beim Lesen vermittelten Inhalte ignorieren kann? Alle Inhalte lenkten ab vom Wesentlichen behauptete er, „ähnlich wie das Stück Fleisch, das ein Einbrecher für einen Bruch mitschleppt, um den Wachhund abzulenken“. Der moderne „Gutenberg-Mensch“ habe mit dem Buchdruck auch ein lineares Denken internalisiert, das auf Klassifikationen und Systematisierungen fixiert sei, was im lateral operierenden elektronischen Zeitalter antiquiert sei. Da McLuhan fast alle gesellschaftlichen Aspekte auf diese mediale Schiene reduzierte, kam er dann zu Urteilen wie: „Die Leute lesen eigentlich gar nicht die Zeitung, sondern sie steigen jeden Morgen in sie ein wie in ein heißes Bad.“

Mit „The Gutenberg Galaxy“ (1962) und „Understanding Media“ (1964) erregte er so großes Aufsehen, weil sich bis dahin niemand so konsequent mit den neuen Medien auseinandergesetzt hatte wie der 1937 zum Katholizismus konvertierte Professor für englische Literatur. Er hatte als Postgraduate-Student in Cambridge über den Essayisten und Dramatiker Thomas Nashe (1567–1601) promoviert und wetterte als militanter Konvertit prompt gegen alle Reformversuche der lateinischen Liturgie, aber auch gegen die Verdummungseffekte der multimedialen Massenkultur. Die Faszination neuer Medien wollte der konservative Schöngeist nur verstehen, um nicht in einem Strudel von Ignoranz und Indolenz unterzugehen. Daher wäre es auch grotesk, ihn als Apologeten der Post-Gutenberg-Ära zu bezeichnen. Paradox ist allerdings, dass sich der aufs 16. Jahrhundert spezialisierte Literatur-Kenner zum Experten für TV und neue Medien aufschwang und als führerscheinloser Verkehrsteilnehmer dem Automobil (und Großstädten wie New York) den baldigen Exitus vorhersagte. Und wo bleibt bei seiner Fixierung auf die mediale Form eigentlich der Inhalt? Ist es wirklich irrelevant, wie McLuhan behauptete, ob wir „Das Kapital“ lesen oder „Mein Kampf“? Ist der „Gutenberg-Faktor“ und dessen lineares Denkmuster wirklich so prägend, dass man die beim Lesen vermittelten Inhalte ignorieren kann? Alle Inhalte lenkten ab vom Wesentlichen behauptete er, „ähnlich wie das Stück Fleisch, das ein Einbrecher für einen Bruch mitschleppt, um den Wachhund abzulenken“. Der moderne „Gutenberg-Mensch“ habe mit dem Buchdruck auch ein lineares Denken internalisiert, das auf Klassifikationen und Systematisierungen fixiert sei, was im lateral operierenden elektronischen Zeitalter antiquiert sei. Da McLuhan fast alle gesellschaftlichen Aspekte auf diese mediale Schiene reduzierte, kam er dann zu Urteilen wie: „Die Leute lesen eigentlich gar nicht die Zeitung, sondern sie steigen jeden Morgen in sie ein wie in ein heißes Bad.“

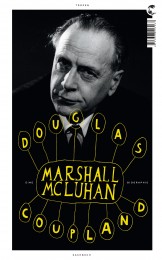

Der amerikanische Bestseller-Autor Douglas Coupland („Generation X“) hat nun mit einem wunderbar ironisch-kritischen Unterton im buntgescheckten Patchwork-Stil einen biografischen Essay über McLuhan veröffentlicht, in dem er versucht, sich der sprunghaften Denkmuster des Medien-Meisters mit einem ähnlich unsystematischen Dreh anzunähern. Er stellt McLuhan-Weisheiten in den Raum, die sich bei näherer Betrachtung nur als hübsch schillernde Seifenblasen entpuppen, wie etwa das Verdikt: „Ein englisches Wort ist viel komplexer als das gesamte amerikanische Weltraumfahrt-Programm.“ „Ihm ging es meistens nur um eine hohe Aufmerksamkeits-Quote, denn der Medien-Hype war Balsam für ihn“, meint Coupland zu diesem Phänomen. Als kompetenter Biograf zeigt er außerdem mit Exkursen über McLuhans frühe Jahre in der verspießerten kanadischen Provinz und mit einem auf McLuhan zugeschnittenen „AQ-Test“ (für dessen Autismus-Quotient), dass dieser womöglich auch ein Kandidat für eine Autismus-Therapie war und er seine kommunikativen Defizite mit mächtigem Bohey kompensieren musste.

Der amerikanische Bestseller-Autor Douglas Coupland („Generation X“) hat nun mit einem wunderbar ironisch-kritischen Unterton im buntgescheckten Patchwork-Stil einen biografischen Essay über McLuhan veröffentlicht, in dem er versucht, sich der sprunghaften Denkmuster des Medien-Meisters mit einem ähnlich unsystematischen Dreh anzunähern. Er stellt McLuhan-Weisheiten in den Raum, die sich bei näherer Betrachtung nur als hübsch schillernde Seifenblasen entpuppen, wie etwa das Verdikt: „Ein englisches Wort ist viel komplexer als das gesamte amerikanische Weltraumfahrt-Programm.“ „Ihm ging es meistens nur um eine hohe Aufmerksamkeits-Quote, denn der Medien-Hype war Balsam für ihn“, meint Coupland zu diesem Phänomen. Als kompetenter Biograf zeigt er außerdem mit Exkursen über McLuhans frühe Jahre in der verspießerten kanadischen Provinz und mit einem auf McLuhan zugeschnittenen „AQ-Test“ (für dessen Autismus-Quotient), dass dieser womöglich auch ein Kandidat für eine Autismus-Therapie war und er seine kommunikativen Defizite mit mächtigem Bohey kompensieren musste.

Selbst Tom Wolfe, dieser wortgewaltige, aus einer souverän-ironischen Distanz beobachtende Reporter, war durch McLuhans rhetorische Schaumschläger-Exkurse stark irritiert und aus dem Konzept gebracht. In seinem fabelhaften Essay „What if he is right?“ beschrieb er den Medien-Hexenmeister als veritablen Oberlehrer, der Manager von General Motors und General Electric, aber auch Chefredakteure, Stadtplaner und Verpackungsingenieure wie tumbe Dorftrottel abkanzelte und auf den letzten Stand der wahren Erkenntnis brachte. General Electric würde eigentlich gar keine keine Glühbirnen produzieren, belehrt er den GEC-Manager, sondern Kommunikationsvehikel. Und Verpackungen könnte man sowieso vergessen, weil man im Supermarkt der Zukunft alle Lebensmittel in Tonnen aufbewahre und die Konsumenten dann genußvoll aus den Tonnen ihre Artikel herauswühlen würden – schließlich sei das taktile Moment extrem libidinös besetzt. Nach diesen ebenso ruppigen wie exotischen McLuhan-Instruktionen, die Tom Wolfe bei Diskussionsrunden und Symposia alle miterlebte, fragte sich der irritierte Star-Reporter jedesmal: „What if he is right?“ Ja, hat McLuhan, dieser über Jahrzehnte so überschwenglich glorifizierte Medien-Prophet, nun Recht gehabt mit seinen Thesen und Prognosen? Unsinnig und überflüssig waren seine Klassifikationsversuche, die Medien in „heiße“ (Radio) und „kalte“ (TV) zu trennen. Über seine Gutenberg-Thesen zu linearen printgeprägten Denkmustern kann man ernsthaft diskutieren: Wer würde bestreiten, dass multimediales Bombardment mit immer neuen Stimuli oder das tägliche TV-Zappen quer durch alle Verdummungskanäle sich auf Sichtweisen, Verhaltensmuster und kognitive Wahrnehmung generell auswirkt? Hängengeblieben sind natürlich die bekannten Slogans „The medium is the message“ und die Thesen über das „Global Village“, in dem die Nachrichtenübermittlung überwiegend als mündliche Überlieferung wie zur Prä-Gutenberg-Ära unter Eingeborenen praktiziert werde.

Selbst Tom Wolfe, dieser wortgewaltige, aus einer souverän-ironischen Distanz beobachtende Reporter, war durch McLuhans rhetorische Schaumschläger-Exkurse stark irritiert und aus dem Konzept gebracht. In seinem fabelhaften Essay „What if he is right?“ beschrieb er den Medien-Hexenmeister als veritablen Oberlehrer, der Manager von General Motors und General Electric, aber auch Chefredakteure, Stadtplaner und Verpackungsingenieure wie tumbe Dorftrottel abkanzelte und auf den letzten Stand der wahren Erkenntnis brachte. General Electric würde eigentlich gar keine keine Glühbirnen produzieren, belehrt er den GEC-Manager, sondern Kommunikationsvehikel. Und Verpackungen könnte man sowieso vergessen, weil man im Supermarkt der Zukunft alle Lebensmittel in Tonnen aufbewahre und die Konsumenten dann genußvoll aus den Tonnen ihre Artikel herauswühlen würden – schließlich sei das taktile Moment extrem libidinös besetzt. Nach diesen ebenso ruppigen wie exotischen McLuhan-Instruktionen, die Tom Wolfe bei Diskussionsrunden und Symposia alle miterlebte, fragte sich der irritierte Star-Reporter jedesmal: „What if he is right?“ Ja, hat McLuhan, dieser über Jahrzehnte so überschwenglich glorifizierte Medien-Prophet, nun Recht gehabt mit seinen Thesen und Prognosen? Unsinnig und überflüssig waren seine Klassifikationsversuche, die Medien in „heiße“ (Radio) und „kalte“ (TV) zu trennen. Über seine Gutenberg-Thesen zu linearen printgeprägten Denkmustern kann man ernsthaft diskutieren: Wer würde bestreiten, dass multimediales Bombardment mit immer neuen Stimuli oder das tägliche TV-Zappen quer durch alle Verdummungskanäle sich auf Sichtweisen, Verhaltensmuster und kognitive Wahrnehmung generell auswirkt? Hängengeblieben sind natürlich die bekannten Slogans „The medium is the message“ und die Thesen über das „Global Village“, in dem die Nachrichtenübermittlung überwiegend als mündliche Überlieferung wie zur Prä-Gutenberg-Ära unter Eingeborenen praktiziert werde.

Der Prophet aus Toronto hat sicher für etliche Denkanstöße über die Auswirkungen der neuen Medien gesorgt, aber eben auch viel heiße Luft produziert. Völlig indiskutabel sind allerdings, wie ich finde, seine Sottisen über emanzipatorische inhaltliche Aspekte: Aufklärung, Erkenntnisinteresse, Demokratisierungsprozesse – all das, was für den Erwerb kommunikativer Kompetenz wirklich essentiell ist und über die Medien – egal ob alt oder neu – vermittelt wird, war für McLuhan offenbar nichts weiter als eine Marginalie, die er als eine Art Entertainment-Nummer verhöhnte oder einfach ignorierte. Vielleicht wollte sich der engagierte Gegenaufklärer McLuhan, der ja lieber den Hype im Medienzirkus genoss als das aufreibende rat race im Jahrmarkt akademischer Eitelkeiten, mit seinen reaktionären Thesen auch schon eine geheime Exitstrategie für eine Karriere als Medien-Kardinal beim krypto-faschistoiden Opus Dei-Orden vorbereiten?

Peter Münder

(Dieser Artikel ist in geänderter Form im „Medium Magazin“ erschienen)

Douglas Coupland: Marshall McLuhan: Eine Biographie. Deutsch von Nicolai von Schweder-Schreiner. Tropen-Verlag. Klett-Cotta. 222 Seiten. 18, 95 Euro.Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle/Understanding Media. Verlag der Kunst Dresden. 39,90 Euro.

Derrick de Kerckhove, Martina Leeker und Kerstin Schmidt (Hrsg.): McLuhan neu Lesen: Kritische Analysen zu Medien und Kultur im 21. Jahrhdt. Transcript Verlag. April 2008. 39, 80 Euro.

Tom Wolfe: „What if he is right?“ In: Gerald Emanuel Stern (edt.): McLuhan Hot & Cool. Penguin Books 1967. Seiten 37–56.

Infos zu MMXI- 100 Jahre McLuhan/ „McLuhan Year in Cybergarden“-Celebrating 100 years of McLuhan: Symposia, Feiern, Doku- Filme, Performances, Vorträge, Festivals usw. auf mehreren Kontinenten im Jahr 2011: www.marshallmcluhan.com