Entspannt, verwirrt, beflügelt und entschleunigt auf dem Yeats-Trail

Entspannt, verwirrt, beflügelt und entschleunigt auf dem Yeats-Trail

– Er wird als irischer Nationaldichter und Gründer des Abbey Theatre verehrt, der sich in seinen Dramen und Gedichten für die Wiederbelebung des gälischen Kulturerbes einsetzte. Der 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers (von 1923) William Butler Yeats (1865-1939) am 13. Juni wird in Irland, England, Japan und den USA mit Lesungen, Seminaren, Ausstellungen und Diskussionen gefeiert – Impressionen aus dem Yeats Country von Peter Münder.

Nein, wir sind hier nicht in Bullerbü, auch wenn das romantische, im irischen Nordwesten liegende Küsten-Städtchen Sligo mit seinen 19.000 Einwohnern, bunt bemalten kleinen Häuschen und heimeligen Pubs so puppenstubenhaft-heimelig wirkt und die zum munteren Schwätzchen neigenden Bewohner schon beim ersten Kontakt so sympathisch erscheinen. Mit Martin Enright, dem Präsidenten der Yeats Society, hatte ich gerade das Yeats Centre besichtigt, in dem eine Ausstellung einige Stationen des Lyrikers, Dramatikers, Nobelpreisträgers und Senators (von 1922-1926) Revue passieren lässt.

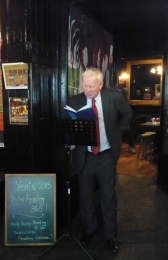

Jetzt sind wir einige Meter weiter gelaufen und hocken nun mittags um ein Uhr im ältesten Pub der Stadt, dem „Hargadon´s“ von 1862, mit Einheimischen am Tresen und bestaunen das antike Mobiliar, die an Prohibitions- Speakeasies erinnernden Separees, alte Gerätschaften sowie die gülden leuchtende Batterie der Zapfhähne und den zufrieden drein blickenden Tukan an der Wand, der den vertrauten Sinnspruch „Guinness is good for you“ aus dem leuchtend gelben Schnabel hängen lässt. Eine Schiefertafel am Eingang kündigt die Fünfminutenlesung eines Yeats-Gedichts an, die wir uns anhören wollen: Schließlich ist 2015 ein Yeats-Gedenkjahr und daher gibt es hier bis zum Jahresende an jedem Tag pünktlich um eins eine Lesung – ohne großes kulturelles Brimborium. Yeats ist hier offenbar kein glorifizierter Säulenheiliger, sondern Bestandteil dieser familiären Pub-Gruppierung mit zuverlässiger Guinness-Versorgung.

Im blauen Anzug tritt plötzlich der strahlende Professor Vincent Cunnane nach vorn, stellt sich als Leiter der TH Sligo vor und weist darauf hin, dass er das Yeats-Gedicht, das er nun vorliest, so faszinierend findet, weil darin Limerick erwähnt wird: „Ich komme nämlich aus Limerick“. Ja, der Wiedererkennungswert in der Literatur – ein abendfüllendes, immer wieder begeisterndes Thema! Aber allzu viel habe ich vom vorgetragenen Gedicht nicht mitbekommen, es summte und brummte nämlich in allen Ecken, weil die Gäste unbeirrt von der subtil gedrechselten Yeats-Lyrik ihre Bestellungen aufgaben, ihr Bier tranken und sich dabei munter unterhielten. WB Yeats hätte dieser Pub-Trubel wohl auch kaum gestört:

Schließlich hatte er während seiner Londoner Zeit 1887 ja den „Rhymers“-Dichter-Club gegründet, der im Cheshire Cheese-Pub in der Fleet Street tagte, wobei natürlich auch neue Texte vorgetragen wurden und man auch ganz flott zechte.

An diese Lesungen im Pub wollte die aus Sligo stammende linksliberale Senatorin und Spezialistin für Enthüllungen von Politskandalen Susan O´Keeffe anknüpfen, die im Rahmen der Yeats 2015-Aktivitäten Lesungen im Hargadon´s Pub initiierte. Sie machte mit ihrer Lesung übrigens den Anfang dieses erfolgreichen Zyklus.

„Show them a book and they buzz like a bee in a bottle“

Wenn Yeats dichtete, ließ er sich weder von der eigenen Familie noch von Besuchern irritieren ; er sprach meistens laut vor sich hin, was er gerade geschrieben hatte und entwickelte für das Deklamieren seiner Lyrik einen Singsang, den man auf der gerade erschienenen Hörbuch-Doppel-CD gut heraushört. Natürlich ist sein bekanntestes Gedicht „The Lake Isle of Innisfree“ dabei: „I will arise and go now, and go to Innisfree. And a small cabin build there…“ kann jeder irische Schüler auswendig aufsagen: Es ist eine durch die Lektüre von Thoreaus „Walden“-Essay (von 1854) inspirierte Hymne auf einen verklärten Eskapismus, der sich von einer rastlos-nervösen, trivialen Geschäftigkeit so ähnlich distanzieren möchte, wie es Thoreau ja am Walden-See vorexerziert hatte: Yeats träumte davon, sich in Sligo auch eine eigene Holzhütte zu bauen, auf der kleinen Insel am Lough Gill eigene Bohnen anzubauen und Bienen zu halten – grüner, zivilisationsmüder, romantisierender und autarker könnte kein Ausstieg sein.

In Sligo verbrachte der in Dublin geborene und dann mit den Eltern nach London umgesiedelte junge Willy beim wohlhabenden Großvater mütterlicherseits William Pollexfen meistens seine Ferien. Am liebsten wanderte er am Lough Gill, genoss das Vogelgezwitscher in den riesigen Haselnuss-Sträuchern, träumte von „Walden“ und Innisfree und bildete sich nachts ein, das Geflüster und Gemurmel von Elfen zu hören, was ihn an keltische Mythen und Sagen erinnerte. Wenn Yeats dann in die triste Londoner Steinwüste zu den Eltern zurückkehrte, verzehrte er sich geradezu nach dieser grünen Pastoral-Idylle. Keine Frage: Sligo war sein Dorado.

„Diese Naturerlebnisse aus seiner frühen Zeit in Sligo hatte Yeats sehr tief und lebenslang internalisiert“, meint Martin Enright nach der Lesung beim Ausflug zum Ben Bulben und an den Grabstein vor der Kirche von Drumcliff, an den Wasserfall von Glen-Car und an die Bucht bei Rosses Point. Wenn der ehemalige Lehrer, Organisator von Folkmusik-Festivals, Archäologe und Irish Heritage-Spezialist Enright an diesen markanten Punkten die Yeats-Gedichte „Under Ben Bulben“ mit dem Hinweis auf dessen Grabspruch „Pass a cold eye on Life, on Death, Horseman pass by“ oder die Feen-Phantasie „The Stolen Child“ mit Beschreibungen dieser Locations mit kurzem Blick auf seine mitgebrachte Karteikartensammlung deklamiert, dann erschließt sich dem Besucher sofort eine anrührende Dimension, die den Kern der Yeats-Lyrik ausmacht. Martin will mir nach unseren Exkursen unbedingt noch spannende Gesteinsformationen, interessante Berge, außerdem noch eine entlegene Bucht und vieles mehr zeigen, wo er offenbar dem Wesen des Dichters besonders tief auf den Grund gehen will – da winke ich aber ab. Er kennt natürlich jede Ecke dieses Terrains, mich interessieren aber erstmal die Gedichte, die Prosa und auch die fast vergessenen Stücke in der No-Tradition. Neolithischer Schiefer ist jedenfalls nicht so prickelnd. Die Bezüge zu den von Yeats besuchten Locations ergeben dann sicher auch noch eine faszinierende Verbindung.

„Diese Naturerlebnisse aus seiner frühen Zeit in Sligo hatte Yeats sehr tief und lebenslang internalisiert“, meint Martin Enright nach der Lesung beim Ausflug zum Ben Bulben und an den Grabstein vor der Kirche von Drumcliff, an den Wasserfall von Glen-Car und an die Bucht bei Rosses Point. Wenn der ehemalige Lehrer, Organisator von Folkmusik-Festivals, Archäologe und Irish Heritage-Spezialist Enright an diesen markanten Punkten die Yeats-Gedichte „Under Ben Bulben“ mit dem Hinweis auf dessen Grabspruch „Pass a cold eye on Life, on Death, Horseman pass by“ oder die Feen-Phantasie „The Stolen Child“ mit Beschreibungen dieser Locations mit kurzem Blick auf seine mitgebrachte Karteikartensammlung deklamiert, dann erschließt sich dem Besucher sofort eine anrührende Dimension, die den Kern der Yeats-Lyrik ausmacht. Martin will mir nach unseren Exkursen unbedingt noch spannende Gesteinsformationen, interessante Berge, außerdem noch eine entlegene Bucht und vieles mehr zeigen, wo er offenbar dem Wesen des Dichters besonders tief auf den Grund gehen will – da winke ich aber ab. Er kennt natürlich jede Ecke dieses Terrains, mich interessieren aber erstmal die Gedichte, die Prosa und auch die fast vergessenen Stücke in der No-Tradition. Neolithischer Schiefer ist jedenfalls nicht so prickelnd. Die Bezüge zu den von Yeats besuchten Locations ergeben dann sicher auch noch eine faszinierende Verbindung.

Die Schwärmerei des jungen irischen Eskapisten kann man optimal nachvollziehen, wenn man im Broc House (Broc: gälisch für Dachs) von Damien Brennan an der „Yeats Experience“ (yeatssligo@gmail.com) teilnimmt und den spektakulären Blick direkt auf Lough Gill und den am Horizont erkennbaren düsteren Ben Bulben auskostet, unter dem sich hinter einem Hügel versteckt die kleine Insel Innisfree erstreckt. Der ehemalige Gastronom veranstaltet zusammen mit seiner Ehefrau Paula ein festliches Dinner, bei dem er Yeats-Gedichte vorträgt und biographische Eckdaten des Dichters erläutert. Dazu gehört dessen okkulte spiritistische Phase, die mit Lady Augusta Gregory initiierte Bewegung der „Irish Renaissance“ samt einer Rückbesinnung auf gälische Mythen und Sagen sowie die 1904 realisierte Gründung des Dubliner Abbey Theatre, in dem Stücke von Yeats, John Millington Synge, Sean O´Casey sowie der generösen Yeats-Freundin und Förderin Lady Gregory aufgeführt wurden.

Aber sein Faible für das nationale literarische Erbe wich einer großen Ernüchterung, als vehemente Proteste gegen Synges mit milder Ironie gewürzte Stücke immer heftiger und reaktionäre Zensurbestrebungen immer drastischer wurden. All die gesitteten Krämer, Handwerker und Händler, die da so unverdächtig ihrem Tagewerk nachgingen, erklärte Yeats nach dem Sturm auf eine vom aufgebrachten Mob demolierte Bibliothek , würden nämlich sofort ausrasten, wenn sie mit irgendeiner Form anspruchsvoller Kultur konfrontiert würden: „Just show them a book and they buzz like a bee in a bottle“.

Aber sein Faible für das nationale literarische Erbe wich einer großen Ernüchterung, als vehemente Proteste gegen Synges mit milder Ironie gewürzte Stücke immer heftiger und reaktionäre Zensurbestrebungen immer drastischer wurden. All die gesitteten Krämer, Handwerker und Händler, die da so unverdächtig ihrem Tagewerk nachgingen, erklärte Yeats nach dem Sturm auf eine vom aufgebrachten Mob demolierte Bibliothek , würden nämlich sofort ausrasten, wenn sie mit irgendeiner Form anspruchsvoller Kultur konfrontiert würden: „Just show them a book and they buzz like a bee in a bottle“.

Nach dem mit brutaler Gewalt niedergeschlagenen Osteraufstand von 1916 wurde Yeats zum skeptischen Kritiker nationalistischer Gruppierungen: „All changed, changed utterly: A terrible beauty is born“ konstatierte er damals in seinem Gedicht „Easter 1916“, wobei der Hinweis auf diese historisch bedeutsame Umbruchphase auch als Wendepunkt in seiner eigenen Biographie zu verstehen ist: Er wurde skeptischer und elitärer, sein Realitätsbezug wurde brüchiger und seine frühere Begeisterung für okkulten spiritistischen Hokuspokus flammte wieder auf.

Während der Poet Yeats überall im Mittelpunkt steht, werden seine Dramen leider kaum noch aufgeführt. Auch die Seminare der International Yeats Summer School in Sligo (vom 26. Juli-7. August, mehr hier), von hochkarätigen irischen, englischen und amerikanischen Yeats-Kennern durchgeführt, konzentrieren sich vor allem auf die „Middle Poems“, den politisch engagierten oder den „Mad Yeats“ oder auf die heutzutage offenbar unvermeidliche politisch korrekte Gender-Thematik bei Yeats.

Das Pendeln zwischen unterschiedlichen Rollen als esoterischer Träumer und Mystiker, Gründer der Irish Renaissance und des Abbey Theatre, als Sympathisant irischer Unabhängigkeitskämpfer sowie einer staatsmännischen Senatorenpose schien dem Dichter zeitlebens zur zweiten Natur geworden zu sein. Diese unterschiedlichen Phasen werden sehr anschaulich in der großen Yeats-Ausstellung in der Dubliner National Library gezeigt, wo separate kleine Zimmer die Themenbereiche „Mystik“, „Theater“, „Easter 1916“, „Staatsmann“, „Masken“ und „Maud Gonne“ illustrieren und vertiefen.

Satirischer Blick auf einen nationalen Helden

Yeats´ große unerwiderte und unglückliche Liebe zur bildhübschen Schauspielerin und Home Rule-Agitatorin Maud Gonne, der er vier Heiratsanträge machte, die alle abgeschlagen wurden – „Das ist besser für Dich und Deine Kreativität“ lautete ihre klassisch-freudianische Begründung – ist ein abendfüllendes Thema. Denn die Tochter eines britischen Armee-Oberst, die für die irischen Freiheitskämpfer auf die Barrikaden ging, hatte ihn stark beeinflusst. Nachdem er auch bei Mauds Tochter Iseuld abblitzte, die er ebenfalls hofierte und heiraten wollte, geriet er in eine schwere Krise. Als Yeats schließlich 1917, mit 52 Jahren, die 25jährige Georgie Hyde Lees heiratete, regredierte er schnell wieder zum engagierten Spiritisten, als sich herausstellte, dass Georgie offenbar als begabtes Medium übernatürliche Fähigkeiten besaß, die es ihr ermöglichten, Botschaften zu empfangen und diese „automatisch“ niederzuschreiben.

Eigentlich war Yeats ja immer ein Suchender gewesen, der schon in jungen Jahren keine festen ethisch-moralischen Normen mehr erkennen und die protestantischen Ansichten seines Vaters nicht teilen konnte. Eine überzeugende Weltanschauung suchte er bei griechischen Philosophen, beim spiritistischen Humbug der exzentrischen Madame Blavatsky, dann auch im Politaktivismus von Maud Gonne und irischer Freiheitskämpfer sowie in Nietzsches „Zarathustra“.

Der amerikanische Yeats-Biograph Richard Ellmann („Yeats – The Man and his Masks“) hatte sich ja schon gefragt: Wer verbarg sich da eigentlich hinter diesen Masken, die Yeats sich aufsetzte? Ellmann konstatierte auch, dass eine rein chronologische Beschreibung der vielen unterschiedlichen Phasen und Interessen von Yeats „das Bild eines in Raserei geratenen Hotelgastes evozieren würde, der hektisch alle Türen öffnet, um sein eigenes Zimmer zu finden“. Der große Ire war sicher, wie Ellmann behauptet, zeitlebens auf der Suche nach seiner wahren Identität, aber sein Erkenntnisinteresse war eben auch so immens, dass er vielen neuen Ideen, Themen und Weltanschauungen nachspürte. Der mit Yeats befreundete Dichter Ezra Pound hatte ihn mit japanischen No-Dramen bekannt gemacht, deren Maskentechnik und stilisiert-ritualisierte Abläufe der Ire faszinierend fand und in seinen späten Stücken wie „At the Hawk´s Well“ selbst variierte: „Das ist die Form, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe“, zitierte ihn Pound 1939 in einem für die „Japan Times“ verfassten Nachruf.

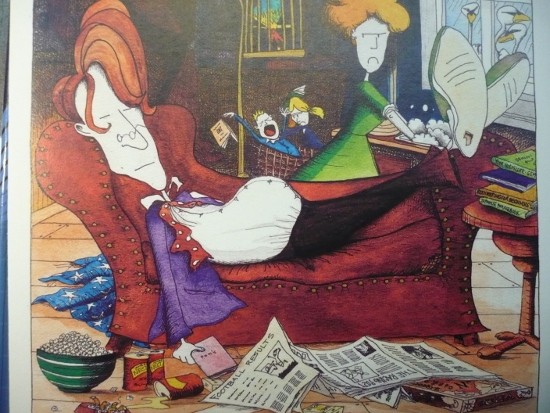

Annie West ist zwar keine Denkmalschänderin, aber als kritisch-satirisch angehauchte Grafikerin und Karikaturistin, die einen ganzen Band mit lässig-spöttischen Yeats-Porträts produziert hat und Postkarten fabriziert, auf denen man einen trägen, abhängenden Yeats auf der Couch lungern sieht, umgeben von alten Zeitungen und Bierdosen, während Maud Gonne in der Küche den Abwasch besorgt und zwei kleine Bälger ihr die Ohren vollplärren. Allein diese Karikatur „If Maud Gonne had said Yes“ stellt sicher für viele Iren die extremste Form von Blasphemie dar. Die mit herrlichem Humor gesegnete Annie West hält das Yeats-Jubiläumsjahr jedenfalls für eine eher anachronistische Art von Personenkult und ist mit dieser Ansicht in Sligo natürlich eine bemerkenswerte Außenseiterin. „Eigentlich müsste ich ja alle seine Gedichte auswendig kennen, weil ich aus Sligo stamme und meine Großmutter bei Yeats´ Begräbnis die Orgel spielte“, erklärt sie. „Aber schon als Schülerin hatte ich Probleme mit unserem Nationalhelden, als wir das Innisfree-Gedicht auswendig lernen sollten: Ich hielt das für geballten Kitsch und hatte mit meinem Englischlehrer dementsprechend eindeutige Probleme. Aber dann auch mit all den anderen Lehrern, die uns Yeats fürs Leben einimpfen wollten. Aber dann hörte ich von seiner inspirierenden Muse Maud Gonne, von dieser Fatal Attraction und seinen vier Heiratsanträgen – und ich konnte es nicht fassen und holte sofort meine Stifte und begann zu zeichnen – Comic Strips, auf denen man ihr erstes Treffen bewundern kann. Und dann wurden es immer mehr Comics und Karikaturen und so entstand schließlich der Band „Willie in Love“. „Willy the lovesick Nerd“ ist jedenfalls ein unerschöpfliches, bereicherndes Thema und deswegen habe ich mich mit Willie Yeats längst wieder versöhnt“.

Kein Wunder, dass dieses facettenreiche und faszinierende Enigma WB Yeats nicht nur Literaturwissenschaftler über Jahrzehnte beschäftigte und immer noch reichlich Stoff liefert für Summer School-Seminare oder Spurensucher auf dem Yeats-Trail – warum sollte nicht auch eine begnadete Künstlerin mit einem so scharfen ironischen Blick wie Annie West sich mit spitzem Stift auf markante Wendepunkte im Leben des großen Iren kaprizieren?

Peter Münder

Norman Jeffares (edt.): WB Yeats Selected Poetry, London 1962

Ders.: WB Yeats Selected Prose, London 1964

WB Yeats Gedichte-Poems. Doppel CD-Hörverlag/ Random House München 2015

Richard Ellmann: The Identity of Yeats. Faber & Faber, London 1954

Ders.: Yeats-The Man and the Masks. London 1948

A.G. Stock: WB Yeats- His Poetry and Thoughts. Cambridge Univ. Press 1961

Johannes Kleinstück: WB Yeats oder der Dichter in der modernen Welt. Leibniz Verlag Hamburg 1963

Michael McLiammoir und Eavan Boland: WB Yeats. London 1971

Barry Shortall: Willy and Maud- A Love Story. Cork 2002

Annie West: Willie in Love. New Island Books Dublin 2014Hinweis: Eine geänderte Kurzversion dieses Berichts erschien zuerst in der Neuen Zürcher Zeitung vom 10. Juni 2015. Die Reise auf dem Yeats Trail wurde unterstützt von Irland Information/ Frankfurt (Tourism Ireland) und Failte Ireland/ Dublin.