Aleks Scholz ist Autor und Astronom. In seiner Kolumne „Lichtjahre später“ erklärt er regelmäßig alles, was wir über das Universum wissen müssen. Seit Januar 2013 befindet er sich auf einer Irrfahrt über den Nachthimmel. Heute: Im Sternbild Kepheus.

Die Gamma-Cephei-Antiklimax

Das Sternbild Kepheus verbringt den gesamten Sommer in der Nähe des Zenits. Kepheus sieht aus wie das Haus vom Nikolaus. Vier Sterne bilden ein Quadrat, darüber ein weiterer Stern für das Dach. Dieser Dachstern, der dritthellste Stern in der Konstellation und gut mit bloßem Auge erkennbar, heißt im Postleitzahlsystem der Astronomen Gamma Cephei. Der dritte Buchstabe im griechischen Alphabet für den dritthellsten Stern. Er hat zwar auch einen richtigen arabischen Namen, ganz abgesehen davon einen chinesischen, aber wir leben in der Zeit der Listennomenklatur. Also Gamma Cephei. Hier, im Dachboden vom Haus des Nikolaus, ging in den 1970er Jahren ein astronomischer Wettlauf in die letzte Phase: Die Jagd nach dem ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

Die Grundidee der Suche nach diesen Exoplaneten ist mehr als hundert Jahre alt. Wird ein Stern von einem Begleiter umkreist, sei es ein anderer Stern, ein Planet oder ein Kühlschrank, dann wird die Schwerkraft, die der Begleiter ausübt, den Stern ein klein wenig hin- und herziehen. Der Stern wackelt im Rhythmus der Kreisbewegung des Begleiters. Der Doppler-Effekt sorgt dafür, dass infolge dieser Bewegung das gesamte Spektrum des Sterns oszilliert, es verschiebt sich zum roten Ende des Regenbogens, wenn der Stern vom Begleiter von uns weggezogen wird, und zum blauen Ende, wenn der Stern sich auf uns zubewegt. Diese Bewegung, die sogenannte Radialgeschwindigkeit, gilt es zu messen, mit Hilfe von hochpräziser Spektroskopie. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte William Wallace Campbell mit Hilfe von Radialgeschwindigkeiten Dutzende von Doppelsternen, am Lick Observatory, der Sternwarte im Renaissance-Design, die heute das Silicon Valley überblickt.

Bruce, ein anderer Campbell, nicht verwandt oder verschwägert mit William, tritt 1976 seine erste Stelle als Postdoc in Vancouver an. Sein Chef ist Gordon Walker, seit einem Jahrzehnt Professor an der „University of British Columbia“. Walker und Campbell sind Technologie-Geeks, auf der Suche nach dem besten Instrument, nach der besseren Technik, nach der optimalen Messung. Präzision ist das Ziel. Eine Reihe von technischen Lösungen muss zusammenkommen, damit man überhaupt erst daran denken konnte, Exoplaneten zu finden. Vor allem muss alles viel genauer werden. Ein Planet wie Jupiter erzeugt an der Sonne eine Radialgeschwindigkeitsänderung von etwa zwölf Metern pro Sekunde, das sind 40 Kilometer pro Stunde. Was für ein Auto in einer Tempo-30-Zone zu schnell ist, stellt bei Sternen einen winzigen Effekt dar.

Walker und Campbell lösen das Genauigkeitsproblem mit einem hervorragenden Trick. Sie bauen ein Gefäß mit gasförmigem Fluorwasserstoff in ihren Spektrographen ein. Zusätzlich zum Spektrum des Sterns sehen sie tausende feine Linien von Fluorwasserstoff in ihren Daten. Der Fluorwasserstoff hat immer genau dieselbe Geschwindigkeit wie das Teleskop, das auf einem Planeten sitzt und um die Sonne rast, die wiederum um die Milchstraße rast. Fluorwasserstoff ist der unbestechliche Zeuge all dieser Bewegungen. Mit Hilfe der Gaszelle messen Walker und Campbell die zahllosen Störfaktoren, rechnen sie heraus und übrig bleibt das ungestörte Zappeln des Sterns. Ende der 1970er Jahre berichten sie von einer sagenhaften Genauigkeit von 15 Metern pro Sekunde, zwei Größenordnungen besser als alle ihre Vorgänger. „Walker war der Jedi-Ritter der Spektroskopie“, kommentiert der kanadische Kollege Jaymie Matthews.

„Wir könnten nach Planeten suchen“, hört sich Walker eines Tages sagen. Ein problematischer Entschluss. Die Suche nach Planeten war verbrannte Erde. Zu oft wurden Entdeckungen bekanntgegeben, die sich hinterher als falsch herausstellten. Beinahe ein Jahrhundert von Fehlversuchen, Planeten, die keine waren, ein Friedhof aus beerdigten Entdeckungen. Walker in einem aktuellen Übersichtsartikel: „It is quite hard nowadays to realise the atmosphere of skepticism and indifference in the 1980s to proposed searches for extra-solar planets.“ Heute steht das Wort „Exoplanet“ in jedem Antrag für neue Teleskope, weil es Türen öffnet. Noch vor 30 Jahren hat es dafür gesorgt, dass Türen geschlossen wurden. Das Problem der Exoplaneten war umgeben von der bedrohlichen Aura der Pseudowissenschaft.

Natürlich suchten Walker und Campbell nach so etwas wie Jupiter. Natürlich sucht man zuerst nach dem, was man kennt, und nicht nach etwas völlig anderem. Kein Mensch geht in den Wald, um Gelbknollige Teuerlinge zu suchen, die niemand je gesehen hat. Nur braucht Jupiter eben 12 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. Wenn andere Sterne so etwas Ähnliches wie Jupiter haben, dann handelt es sich um ein Langzeitprojekt. Ein Jahrzehnt lang fahren die Kanadier immer wieder zum Mauna Kea nach Hawaii, dem heiligen Berg der Astronomen mit dem unnachahmlichen Himmel, und nehmen Spektren ihrer Kandidaten auf. Immer wieder nächtelanges Herumsitzen in der Kälte, in der dünnen Höhenluft, ohne jede Garantie, dass am Ende irgendwas Nützliches herauskommt.

Warum gerade Gamma Cephei in die Schusslinie von Walker und Campbell geriet, lässt sich leicht beantworten. Der Stern ist hell, steht lange sehr hoch am Nordhimmel und hat ein wohlbekanntes Spektrum so ähnlich wie das der Sonne. Die Liste der Kanadier enthält andere alte Bekannte, Bessels Parallaxenstern 61 Cygni zum Beispiel, Tau Ceti, Epsilon Eridanae, alles stabile, nahe, sonnenähnliche Sterne. Im Jahr 1988 veröffentlichten Walker und Kollegen zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Suche nach dem Exo-Jupiter, ein zwanzigseitiges, leichtverständliches Paper mit schlichten Abbildungen. Wie immer sieht es hinterher ganz einfach aus. Der Titel verspricht eine Suche nach „substellaren Objekten“, weil das wissenschaftlicher klingt als eine Suche nach Planeten. Gamma Cephei stellt sich als Doppelstern heraus. Aber das ist nicht alles. Außerdem zappelt Gamma Cephei mit einer Periode von 2,7 Jahren, womöglich durch jupiterähnliche Planeten. War er das, der erste Exoplanet?

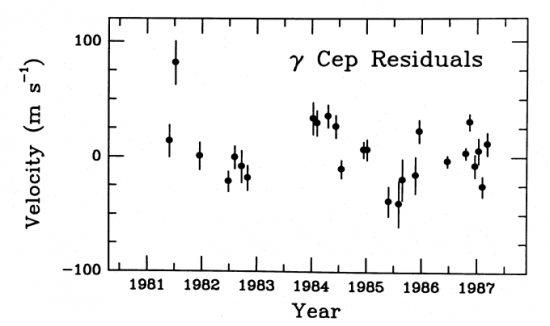

Das erste Signal eines Exoplaneten. Vielleicht. Radialgeschwindigkeiten von Gamma Cephei. Aus Campbell, Walker, Yang, 1988. Quelle.

Die Forscher stoßen auf Ablehnung. Die Zeit ist noch nicht reif für eine solche Entdeckung. Die Daten sind ebenfalls noch nicht reif. Außerdem hat Bruce Campbell ein ganz anderes Problem: Die Umlaufzeiten der Planeten, die er jagt, sind deutlich länger als die Zeitskalen, auf denen Ruhm und Stellen vergeben werden. Er hat ein Jahrzehnt gearbeitet, aber nichts Zählbares vorzuweisen. Er findet keinen Job. Im Jahr 1991 nimmt Campbell Abschied von der Astronomie und wird Steuerberater. Es ist kein friedlicher Abschied. Campbell löscht aus Frustration seine gesamte Festplatte, und damit die Arbeit von einem Jahrzehnt.

Es kostet Gordon Walker Jahre, die Daten zu retten. Im Jahr 1992 schreibt er noch ein Paper über Gamma Cephei. Die Periode von 2,7 Jahren steht weiterhin, aber seine Interpretation hat sich geändert: „Gamma Cep is almost certainly a velocity variable yellow giant“. Eine Interpretation, an die Walker selbst nicht richtig glaubt, erst im letzten Moment ändert er seine Meinung. Oder auch nicht. Vermutlich kann man auch zu vorsichtig, zu skeptisch sein, aber an welcher Stelle endet das gesunde Maß? Jahrelanges Hadern ist der normale Arbeitsmodus des Wissenschaftlers. „When you’re actually involved in a true discovery it’s a very uncomfortable process, because you really don’t believe that this is the thing you saw.“ – Das sagt David Charbonneau, einer der Astronomen, die auf den Spuren von Walker mit der Jagd nach Exoplaneten berühmt geworden sind.

Entdeckungen brauchen das richtige „Timing“, sie müssen vorbereitet werden, durch immer neue Vorstöße und immer neue Versuche, bis irgendwann alles stimmt, die Methode, die Technik, die Glaubwürdigkeit. Man muss immer wieder an Paradigmen rütteln, auch wenn man dafür verlacht wird oder als Steuerberater endet. Natürlich auch an Paradigmen, die sich am Ende als unerschütterlich herausstellen und kein bisschen bröckeln. Die Entdeckung des Neuen ist nichts Singuläres, kein wundersamer Akt des Genies, sondern ein langer Prozess, bei dem rechts und links Opfer auf der Strecke bleiben. Die Person, die am Ende berühmt wird, erhält den Nobelpreis zu Recht, zum einen, weil es die Person ist, die dem Hadern ein Ende bereitet hat, zum anderen, weil irgendjemand ihn ja kriegen muss. Aber ungerecht ist es trotzdem. Ruhm ist ein schlechter Indikator für Kreativität und Leistung. Belohnt werden sollte eigentlich nicht der Erfolg, sondern der Prozess. Egal, wie viele vorher gescheitert sind, immer wieder steht jemand auf und sagt “wir könnten Planeten suchen”.

Fährt man im Spätsommer mit dem ausgestreckten Arm von Kepheus aus in Richtung Südhorizont, dann begegnet man auf halbem Wege dem großen Rechteck des Pegasus. Zwischen den beiden Sternen, die die rechte Seite des Vierecks bilden, befindet sich – nur noch gerade so und an dunklen Orten mit bloßem Auge sichtbar – der Stern 51 Pegasi. Im Oktober 1995 proklamieren die Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz die Entdeckung eines Planeten, der 51 Pegasi umkreist. Wenige Tage später bestätigen die Amerikaner Geoff Marcy und Paul Butler den wertvollen Fund. Der Planet ist zwar in etwa so schwer wie Jupiter, aber er braucht nur vier Tage, um einmal seinen Heimatstern zu umrunden. Vier Tage. Bruce Campbell hätte seinen Planeten in einer Woche verdienen können. Aber wer konnte das ahnen.*

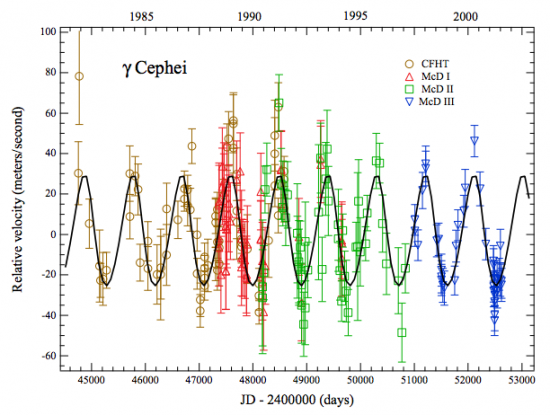

Der Planet von Gamma Cephei, jetzt aber wirklich. Die Datenpunkte von Walker und Campbell sind braun. Aus Hatzes et al. 2002. Quelle.

Mittlerweile sind zwei Dinge klar: Zum einen gibt es Hunderte Sterne, bei denen Walker und Campbell mit Leichtigkeit einen Planeten hätten finden können. Zum anderen ist der Planet von Gamma Cephei tatsächlich da, wo ihn die Kanadier vermutet hatten. Zehn Jahre nach Walkers Rückzieher bestätigt ein Team geführt vom Amerikaner Artie Hatzes die Entdeckung. Auf der Liste der Co-Autoren an Stelle sechs und sieben: Gordon Walker und Bruce Campbell.

* Okay, Otto Struve ahnte es**. Im Jahr 1952 schrieb der aus Russland stammende amerikanische Astronom ein winziges Paper, in dem er einwandfrei vorhersagt, dass es auch Planeten geben könnte, die ihren Stern in wenigen Tagen umkreisen. Ein Schuss ins Dunkle, das in diesem Fall gleichzeitig das Schwarze war.

** Otto Struve ahnte übrigens auch, dass es in der Milchstraße Milliarden außerirdische Zivilisationen gibt. Jemand sollte mal nachsehen.

Aleks Scholz

Der Nachthimmel im Internet, zum Nachvollziehen der Reise.

Aleks Scholz, geboren 1975, ist Astronom und Schroedinger Fellow am „Institute for Advanced Studies“ in Dublin, Irland. Er befasst sich vorwiegend mit der Entstehung und der Entwicklung von Gelben, Roten und Braunen Zwergen. Foto: Ira Struebel. Aleks Scholz bei Google+.