Aleks Scholz ist Autor und Astronom. In seiner Kolumne „Lichtjahre später“ erklärt er regelmäßig alles, was wir über das Universum wissen müssen. Seit Januar 2013 befindet er sich auf einer Irrfahrt über den Nachthimmel. Heute: Die Entdeckung der Supernova 1987A.

Die magellansche Biografieverwirrung

Am Abend vor meiner ersten Nacht mit dem “Very Large Telescope” stehe ich vor dem Hotel, das in die Wüste eingegraben ist. Zwei Wolken am Westhimmel. “Wolken”, denke ich, und dann “was soll das”. Eine Weile später haben sich die Wolken in Richtung Horizont weiterbewegt. Relativ zu den Sternen stehen sie jedoch immer noch exakt an derselben Stelle. Aber das ist Paranal, das gelobte Land der Astronomie, wo es nie regnet, wo man jede Wolke als Naturkatastrophe betrachtet. Es gibt hier keine Wolken, schon gar keine, die mit dem Sternenhimmel um die Erde rotieren.

Die zwei Wolken über Paranal stehen immer am Himmel, jede Nacht, seit ein paar Milliarden Jahren. Die Wolken gehören auch nicht zur irdischen Atmosphäre, nicht einmal zum Sonnensystem oder zur Milchstraße. Die beiden Extrawolken sind die einzigen Objekte am gesamten Himmel, die nicht zu unserer Galaxie gehören und dennoch klar und deutlich mit bloßem Auge erkennbar sind. Mit freundlichen Grüßen an den Andromedanebel, diesem kläglich winzigen Fleck.

Die Magellanschen Wolken über Cerro Paranal. Im Vordergrund Yepun, eines der größten Teleskope der Welt. Yepun ist gerade damit beschäftigt, mit einem Laser einen künstlichen Stern an den Himmel zu malen. Credit: ESO/B. Tafreshi

Die europäische Mythologie hat nichts zu den beiden extragalaktischen Wolken zu sagen. Natürlich sind sie trotzdem nach einem Europäer benannt, nach Magellan, weil, ja, weil der Himmel immer noch eine alteuropäische Kolonie ist. Für die Aborigines von Groote Eylandt, einer Insel im Nordosten Australiens, sind die Magellanschen Wolken die Hütten eines alten Ehepaares, der Jukaras. Er wohnt natürlich in der großen Hütte, sie in der kleinen. Sie sind zu alt, um sich selbst zu versorgen. Man bringt ihnen Fische aus dem Fluss, den wir Milchstraße nennen. Zwischen den Hütten brennt ein Feuer, Achernar, der zehnthellste Stern am Himmel. In Südafrika erzählte man sich davon, dass ein Mann auf dem Tafelberg mit dem Teufel um die Wette rauchte. Der Mann siegte, aber der Qualm blieb für immer am Himmel. Das moderne Äquivalent zu dieser Erzählung ist vermutlich die “Seinfeld”-Episode, in der Kramer alte Männer von der Straße zum Pfeiferauchen zu sich einlädt. Wenig später ist Kramers Apartment gefüllt mit Rauch, sein Gesicht um Jahre gealtert, seine Zähne braun und hässlich. “Tonight is pipe night, Jerry”, werde ich in Zukunft sagen, wenn ich die Magellanschen Wolken sehe.

Die moderne Astronomie hat eine andere Geschichte anzubieten. Unsere Geschichte ist spektakulärer, aber dafür weniger lustig als die der Südafrikaner. Die Magellanschen Wolken sind Galaxien wie die Milchstraße, nur deutlich kleiner und weniger attraktiv. Keine schönen Spiralarme, keine glatte Scheibe, stattdessen unregelmäßig geformte Klumpen aus Sternen und Gas. Die Wolken sind direkte Nachbarn der Milchstraße, knapp zweihunderttausend Lichtjahre entfernt, gerade mal doppelt so weit weg wie die andere Seite unserer Galaxie. Die Schwerkraft der Milchstraße zerrt an den Magellanschen Wolken. Infolgedessen verbinden Ströme aus Gas die drei Galaxien. Die drei Sternenschwärme gehören zusammen, bleiben aber getrennt, vermutlich für ewig. Der engstirnige Weltgeist lässt sie nicht.

Am Abend des 24. Februar 1987 sah Colin Henshaw nach oben. Henshaw war Zoologe, Amateurastronom, Amateurwissenschaftler und Profilehrer in Simbabwe. Er sah einen neuen Stern. Mitten in der Großen Magellanschen Wolke stand ein Stern, der dort nicht hingehörte. Er versuchte, andere Astronomen zu erreichen, aber ohne Erfolg. Henshaw war ungefähr der vierte oder fünfte, der sie mit eigenen Augen gesehen hatte, die Supernova 1987A, die Explosion eines Superriesensterns am Ende seines Lebens. Seitdem verfolgt Henshaw den ehrgeizigen Plan, sich als Mitentdecker in die Geschichtsbücher einzutragen. Henshaw gibt Vorträge, schreibt Briefe und E-Mails, streitet sich in Internetforen. Noch im Jahr 2009 versucht er, sich in die Wikipedia zu schreiben. Es wirkt etwas verzweifelt. Kein Mensch braucht diese Art Ruhm. Dabei hätte er es so gut haben können mit seinem Geheimwissen um die frühe Sichtung einer legendären Sternexplosion. Mittlerweile hält Colin Henshaw Vorträge über Lichtverschmutzung und ihre Auswirkungen auf Mensch, Vogel, Insekt.

Für Astronomen ist eine Supernova in unmittelbarer Nähe ein Glücksfall. Nähe ist wichtig, in einem Universum, in dem fast alles unendlich weit weg ist. Es war die erste mit bloßem Auge sichtbare Sternexplosion seit Keplers Supernova im Jahr 1604, die erste seit der Erfindung des Teleskops. Zum ersten Mal wurden Neutrinos von einem Objekt außerhalb des Sonnensystems detektiert, geistähnliche Teilchen, die in jeder Sekunde millionenfach durch uns hindurchfliegen. Der 24. Februar 1987 war deshalb die Geburtsstunde der Neutrino-Astronomie. Die gesamte Theorie der Sternexplosionen geriet ins Kreuzfeuer. Vermutlich hängt die Hälfte der modernen Astronomie irgendwie mit SN1987A zusammen.

Im Frühjahr 1987 konnte man nicht aus dem Haus gehen, ohne von der Supernova zu hören. Alle Astronomiezeitschriften brachten die Geschichte vom neuen Stern. Eine Generation von Teenagern wurde von der Supernova in die Astronomie geführt. Das Bild des drahtigen, bebrillten Studenten, der sich irgendwo in der Wüste über sein Teleskop beugt, um die Magellanschen Wolken zu fotografieren, ist erstaunlich schwer aus meiner Erinnerung zu tilgen. Die Supernova erneuerte die alte romantische Vorstellung von dem einsamen Astronomen und seinem Fernrohr, Hemingway für Nerds. Was der macht, möchte ich auch, sagt der elfjährige Aleks Scholz in seinem Kinderzimmer in der Nähe von Polen. Tagsüber fragt er sich, was ein Logarithmus sein mag, nachts friert er draußen am Billigfernrohr.

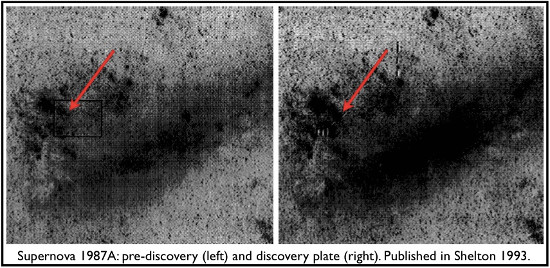

Der drahtige Student heißt Ian Shelton und ist einer der echten Entdecker der Supernova. Im Jahr 1987 arbeitet Shelton auf einem Berg namens Las Campanas, knapp tausend Kilometer südlich von Paranal. Las Campanas liegt zwar immer noch in der Wüste, aber der Ort hat mehr zu bieten als Staub: Gestrüpp, Kakteen, Esel, Vizcachas, hochinteressante Mischwesen aus Hase, Hund und Känguru. Am 24. Februar kurz nach Mitternacht chilenischer Zeit, mehr als zwölf Stunden vor Colin Henshaw, sieht Shelton den neuen Stern auf einer gerade entwickelten Fotoplatte. Er läuft zum Nachbarteleskop, vermutlich “what the bloody hell” murmelnd. Etwa zur selben Zeit sehen drei weitere Beobachter die Supernova. Oscar Duhalde, ein Assistent an einem anderen Teleskop auf Las Campanas, blickt während einer Arbeitspause zufällig an den Himmel. Duhalde, heute immer noch auf Las Campanas, ist ein lustiger Chilene mit Schnauzbart. Er redet viel, lacht viel und schwört, die Supernova als erster mit bloßem Auge gesehen zu haben. Vermutlich hat er recht. Und Albert Jones in Neuseeland, der vor wenigen Monaten im Alter von 93 Jahren starb. Jones war tagsüber Müller, Lebensmittelverkäufer, Automechaniker. Nachts wuchsen ihm Klauen und Brusthaare, er verwandelte er sich in einen der besten Amateurastronomen des 20. Jahrhunderts. Er publiziert mehr als eine halbe Million Beobachtungen von variablen Sternen und entdeckt zwei Kometen. Die Supernova ist in seinem ereignisreichen Leben nur ein Stern, sonst nichts. Die Entdeckung wird noch am 24. Februar offiziell verkündet, im Circular 3216 der Internationalen Astronomischen Union. Telegramme und Telefonate gingen um die Welt. Die Teleskope der Südhemisphäre schwenkten in Richtung Magellansche Wolken.

Was in einer Supernova dieser Sorte passiert, lässt sich nur schwer mit normalen Worten beschreiben. Sterne strahlen, weil sie Wasserstoff in andere Elemente verwandeln. Bei Riesensternen, hundertmal so schwer wie die Sonne, reicht die Alchemie über Helium, Kohlenstoff, Sauerstoff, Silizium bis zum Eisen. Im Kern, wo die Temperaturen am höchsten sind, entstehen die schweren Elemente, weiter draußen die leichten. Am Ende sieht der Stern aus wie eine Zwiebel: Außen die Wasserstoffschale, dann eine Schicht für jedes weitere Element, ganz innen ein Kern aus Eisen. Zehn Milliarden Kubikmeter Eisenplasma. Der Stern steckt außerdem in einer Sackgasse. Eisen ist das letzte Element im Periodensystem, dessen Atomkerne sich gewinnbringend mit anderen verschmelzen lassen. Die Energiequelle versiegt, der Stern ist am Ende. Der Eisenkern bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Die Dichte wird so groß, dass Atome zerquetscht werden. Dieselben Atome, die der Stern vorher über Millionen Jahre zusammengeschraubt hat. Elektronen und Protonen zerschmelzen zu Neutronen. Abermillionen Neutrinos werden ins All geschossen.

Wenn der Koyote von Roadrunner über die Felsenkante gelockt wird, dann bleiben ihm immer ein paar Sekunden, in denen er sich am Kopf kratzt und realisiert, dass er über dem Abgrund schwebt, bevor zu fallen beginnt. So ähnlich geht es der Supernova. Der Kern ist kollabiert, aber der Rest des Sterns weiß es noch nicht. Alles geht viel zu schnell. Für ein paar Stunden hängt die Hülle über dem Abgrund. Dann fällt sie. Es geht weiter wie im Comic. Das herunterfallende Gas prallt von dem harten Boden aus Neutronensuppe ab und fliegt zurück nach oben, in Richtung Weltall. Gleichzeitig wird er von Neutrinos durchflutet und aufgeheizt. Der Stern kocht über. Er explodiert in Zeitlupe. BOOM! BANG! In ein paar Stunden wird er tausendfach heller. Nur zweihunderttausend Jahre später erreicht uns das Licht aus der Magellanschen Wolke. Die Stunde von Ian Shelton ist gekommen.

Shelton war nicht gerade ein hoffnungsvoller Stern am Astronomenhimmel, als die Supernova hochging. Ein kompetenter Nerd, okay, er konnte Teleskope und Sternbilder, aber damit kommt man nicht sehr weit. Nach der Supernova promovierte Shelton. Es dauert neun Jahre, doppelt so lang wie üblich. Seine einzigen drei Publikationen als Erstautor stammen aus den frühen Neunzigern und handeln natürlich von SN1987A. Heute lehrt er Astronomie an der Universität Toronto. Die Bewertungen seiner Studenten reichen von “good prof” bis “worst prof”. In Toronto heißt 1987A immer noch die Shelton-Supernova. Für die Studenten von heute ist SN1987A nur ein historisches Ereignis, keine persönliche Erfahrung. Im Jahr 2005 traf ich Shelton, den Held meiner Jugend, auf dem Gang des Instituts. Er ist von kleiner Gestalt und trägt eine Brille, die der aus dem Bild von 1987, das in meinem Kopf eingegraben ist, stark ähnelt. Seltsam: Fast alle Ereignisse meiner Kindheit, haben in meiner Erinnerung im Jahr 1987 stattgefunden. Es ist, als hätte mein Leben erst 1987 begonnen.

Aleks Scholz

Der Nachthimmel im Internet, zum Nachvollziehen der Reise.

Aleks Scholz, geb. 1975, ist Astronom und Autor. Zurzeit arbeitet er als Direktor des Observatoriums an der Universität von St. Andrews in Schottland. Zusammen mit Kathrin Passig veröffentlichte er das »Lexikon des Unwissens« und »Verirren« (beides bei Rowohlt Berlin). Er war Redakteur des Weblogs Riesenmaschine und schrieb für die Süddeutsche Zeitung, den Standard, die taz, die Zeit, Spiegel Online und CULTurMAG. Zuletzt erschien im CulturBooks-Verlag „Lug, Ton und Kip. Die Entdeckung der Wicklows“ (mehr hier). Foto: Ira Struebel. Aleks Scholz bei Google+. (Abbildung Paranal: ESO/Y. Beletsky. Abbildung Harvard-Spektralsequenz: NASA/APOD)