Aleks Scholz ist Autor und Astronom. In seiner Kolumne „Lichtjahre später“ erklärt er regelmäßig alles, was wir über das Universum wissen müssen. Seit Januar 2013 befindet er sich auf einer Irrfahrt über den Nachthimmel. Heute endet diese Reise. Genau sieben Milliarden Jahre vor dem Tod unseres Sonnensystems.

Das unvermeidliche Ende

Wir kennen das Ende. Das ist eine der bizarren Tatsachen der Wissenschaft. Wir wissen, wie die Geschichte ausgehen wird. Jedenfalls die Geschichte der Sonne, dieser lange, nicht enden wollende Film über Schwerkraft, Wasserstoff, Kernfusion, und vor allem Licht, eine quälend langsame Geschichte über Licht, Photonen, immer wieder Photonen. In etwa fünf Milliarden Jahren wird sich die Sonne zu einer riesenhaften Gestalt aufblähen, ihre äußeren Schichten abwerfen, und anschließend, noch einmal zwei Milliarden Jahre später, zu einem Weißen Zwerg kollabieren. Was dann noch übrig ist, etwa die Hälfte ihrer derzeitigen Masse, wird auf etwa die Größe der Erde zusammengepresst. Das Ende ist eine extrem dichte, kompakte Kugel, eine Kugel aus Atommatsch. Für die restliche Lebensdauer des Universums wird der Weiße Zwerg, der einmal unsere Sonne war, kälter werden, immer kälter, und sich damit in die Welt der Dunkelheit verabschieden.

Das ist die Zukunft, eine Zukunft, die sieben Milliarden Jahre weit weg ist. Sieben Milliarden. Das ist nicht nur eine vage Vermutung, es ist ein Fakt. Kein Mensch streitet das ab, obwohl noch kein Mensch die Entstehung eines Weißen Zwerges direkt gesehen hat. Alles beruht auf klugen indirekten Schachzügen. Ich kann nicht einmal vorhersagen, wie es mir morgen Abend gehen wird, aber wie die Sonne in sieben Milliarden aussieht, das weiß ich. Wenig auf der Welt ist so verstörend wie die Tatsache, dass ich so etwas wissen kann. Verstörend, beeindruckend, und maximal nutzlos.

Die Mühe, die hinter diesem nutzlosen Wissen steckt. Was für eine Mühe. Generationen von klugen, fleißigen Menschen, die Jahrzehnte ihrer Lebenszeit damit zubringen, etwas über Sterne herauszufinden. Die meisten davon nicht mal ahnend, wohin die Reise ungefähr gehen könnte. Hundert Jahre am Teleskop, beobachten, messen, klassifizieren, rechnen, aufschreiben, ohne nach links oder rechts zu sehen. Sammeln, sammeln, sammeln. Am Ende der Sammelwut die ersten Korrelationen, die ersten Anzeichen von Ordnung im Chaos der Sterne. Dann die Ausnahmen von der Regel. Dann nochmal fünfzig Jahre angestrengt nachdenken. Ein paar falsche Theorien, vereinzelte kluge Gedanken, ein paar wohlbegründete Spekulationen, bis sich allmählich die unausweichliche Schlussfolgerung aus Tausenden von Fakten und Gedanken herausschält. Am Ende steht der Weiße Zwerg. Ich vermute, es ist diese Art Energieverschwendung, die einen Teenager in den 1980er Jahren davon überzeugen kann, Astronom zu werden. So viel Mühe, so viele sinnlose, großartige Fakten. Ich muss unbedingt ein Teil davon werden.

Als man die ersten Weißen Zwerge entdeckt, hält man sie für Anomalien, seltsame Geschöpfe, die sowohl lichtschwach als auch heiß sind. Gerade, als man sich darüber einig wird, dass heiße Sterne automatisch auch viel Licht produzieren, stellt sich heraus, dass es nicht immer so ist. Das ist jetzt etwa hundert Jahre her. “This exception is, in fact, very strange”, schreibt Hertzsprung im Jahr 1915. „It is just these exceptions that lead to an advance in our knowledge“, sagt Pickering zu Russell. Es muss ihnen schon klar gewesen sein, was das bedeutet, lichtschwach und heiß zu sein. Leuchtkraft und Temperatur von strahlenden Körpern sind verbunden in Boltzmanns Gesetz. Verwoben in einer Gleichung, zusammen mit der Größe des Sterns. Die Leuchtkraft wächst mit dem Radius zum Quadrat und mit der Temperatur zur vierten Potenz. Ein Stern, der sehr heiß, aber gleichzeitig sehr lichtschwach ist, muss geradezu winzig sein, nicht viel größer als ein Planet. Das ist die unausweichliche Schlussfolgerung. Weiße Zwerge sind extrem dicht gepackte Winzlinge mit einer Oberfläche, die zehntausend Grad heiß ist. “Such a density is not absurd”, insistiert Großmeister Eddington 1924.

Die Suche nach weiteren Exemplaren dieser seltsamen Art gestaltet sich mühselig. Bis 1939 kennt man immer noch nur 18 Weiße Zwerge. Es ist naturgemäß schwer, Objekte zu finden, die nicht viel Licht absondern. Immer noch werden sie als Anomalien betrachtet, mysteriöse Dinger, die in kein Konzept passen. William Jacob Luyten ist der Entdecker von Dutzenden Weißen Zwergen. Er war offenbar ein Pessimist, der jahrelang Daten sammelt, immer bessere Daten, großartige Daten, und der überaus wenig über die Natur von Weißen Zwergen schreibt. “A great deal of work before we can begin to answer the question as to what a white dwarf is”, schreibt Luyten im Jahr 1950. Sechs Jahre später lamentiert er immer noch über unzureichende Daten.

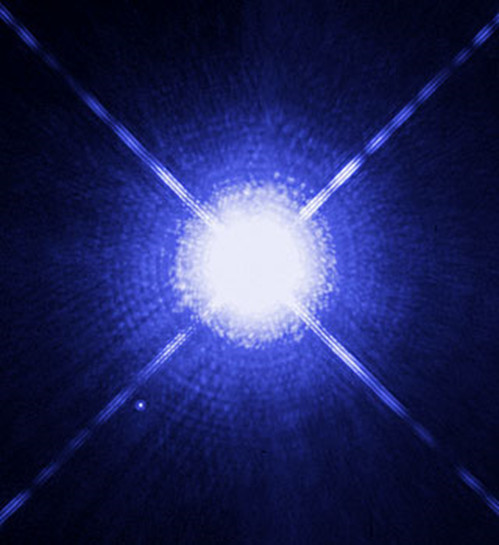

Sirius A (irre hell, in der Mitte) und der Weiße Zwerg Sirius B (winzig, links unterhalb der Mitte). Credit: NASA, ESA, H. Bond (StScI), M. Barstow (Univ. of Leicester)

Was ein wenig seltsam ist. Denn seit die Quantenmechanik Einzug in die Astronomie gehalten hatte, seit Richard Fowler 1926 ein Paper mit dem enigmatischen Titel “On Dense Matter” publizierte, war zumindest klar, dass Weiße Zwerge aus einem extrem dichten Brei von Atomkernen bestehen. Atomkerne, die in einer Soße aus Elektronen schwimmen, die sich wiederum gegenseitig abstoßen. Anders lässt sich nicht erklären, wie Weiße Zwerge klein und gleichzeitig heiß sein können. In normaler Materie entsteht die physikalische Größe “Druck” durch die Bewegungen der Atome und Moleküle, die umso schneller sind, je höher die Temperatur ist. Der Druck steigt mit der Temperatur, wie im Schnellkochtopf. “Druck”, erzeugt durch Wärme, verhindert, dass ein gesunder Stern wie die Sonne unter ihrem eigenen Gewicht kollabiert. Je mehr man den Stern zusammenpresst, je dichter die Materie wird, umso schneller bewegen sich seine Atome, umso mehr Druck entsteht, Druck, der den Stern wieder auseinandertreibt, ein herrliches Gleichgewicht. Bis der Brennstoff alle ist. Sterne erzeugen ihre Energie, indem sie Wasserstoffatome zu anderen Elementen zusammenbauen. Aber irgendwann ist der Wasserstoff alle. Dann versiegt die innere Energiequelle. Sieg der Schwerkraft, Ende des Gleichgewichts, Herumzappeln, Zetern, dann Kollaps. Der Stern fällt in sich zusammen. Atome zerbrechen.

Bis der Fallschirm aufgeht. Im Atommatsch entsteht ein neuer Druck. Es stellt sich heraus, dass man Elektronen nicht beliebig dicht aneinanderlegen kann, ein Effekt, der sich mit der alten Physik nicht mehr erklären lässt. Es hat nichts mit den abstoßenden Kräften zwischen elektrisch geladenen Teilchen zu tun, auch nichts mit der alten Faustregel “wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein”. Die neue Regel lautet: Zwei Elektronen müssen sich in mindestens einer Eigenschaft unterscheiden. Presst man sie immer mehr zusammen, dann drücken sie zurück. Genau dieselbe Regel sorgt dafür, dass Elektronen saubere Abstände von Atomkernen einhalten, und sich nicht einfach dicht aneinanderdrängen. Ein neuer Druck ist geboren, Elektronen, die sich voneinander entfernt halten, weil ihre Quanteneigenschaften nicht übereinstimmen dürfen. Man nennt das “entartete Materie”. Entartete Materie stoppt den Kollaps des verendeten Sterns. Der neue Elektronendruck hat mit der Temperatur nichts mehr zu tun. Er hängt nur davon ab, wieviel Masse von außen auf die Elektronen, naja, drückt. Das neue Objekt, der Weiße Zwerg, ist umso kleiner, je schwerer er ist. Und er ist stabil.

Außerdem folgt aus dieser schönen Theorie, dass Weiße Zwerge keine Energiequelle mehr haben. Es sind Sterne, denen der Brennstoff ausgegangen ist. Schon in den 1930ern wird von Chandrasekhar darüber spekuliert, ob es sich eventuell um die Endstadien der Entwicklung von Sternen handeln könnte. Die Erkenntnis entsteht beinahe beiläufig, und wird über mehrere Jahrzehnte immer mehr gestützt und konkretisiert. Es ist kein großartiger Heureka-Moment, diese Erkenntnis. Es gibt kein singuläres Paper, in dem endgültig geklärt wird, wo Weiße Zwerge herkommen. Kein einsames Genie, das alles alleine herausfindet. Carl Friedrich von Weizsäcker klingt 1951 überzeugt von der groben Idee. Er behauptet, sie sei “etabliert”, aber wo eigentlich? Wo ist der Beweis? Vielleicht wäre es angebrachter zu sagen, man hat sich an die Idee allmählich gewöhnt. Leon Mestel, ein Australier in Leeds, schreibt 1952 ausführlich darüber, aber die Details stimmen noch nicht. Der schon anderswo erwähnte Salpeter schätzt 1955 ab, dass die Zahl der Sterne, die seit Geburt der Milchstraße ihren Brennstoff verbraucht hat, “vergleichbar” ist mit der Zahl der heute existierenden Weißen Zwerge, ein schönes, indirektes, statistisches Argument für die Hypothese, die sich immer mehr in durch Fakten gestützte Gewissheit verwandelt, durch den merkwürdigen Prozess, den wir Wissenschaft nennen. Immer mehr kluge Leute hauen in dieselbe Kerbe, mit immer mehr Argumenten. Alan Sandage 1957: “The white dwarfs are presumed to be relics of … stars.” Maarten Schmidt 1959: “It is believed that the end product will be a white dwarf.” Dann ist der Prozess irgendwann abgeschlossen und man wendet sich anderen Dingen zu.*

Heute kennen wir viele tausend Weiße Zwerge. Es handelt sich um den Friedhof der Milchstraße, die strahlenden Überreste von verendeten Sternen. In sieben Milliarden Jahren wird sich unsere Sonne zu ihnen gesellen. Der Weiße Zwerg, der einmal unsere Sonne war, wird immer kälter werden. Zu diesem Zeitpunkt wird nichts mehr so sein wie heute, die Erde entweder ins All katapultiert oder verdunstet. Die Menschheit entweder umgezogen oder in Roboter verwandelt oder verendet. In hundert Milliarden Jahren wird es in der Milchstraße nichts mehr geben außer Weißen Zwergen und Neutronensternen, ihren schwereren Kollegen. In Neutronensternen ist die Dichte so groß, dass die Atome nicht nur zerbrechen, sondern komprimiert werden. Ein Hochhaus, das in einen Fingerhut gepresst wird, das ist in etwa das, was in einem Neutronenstern mit Materie geschieht. Die Schwerkraft ist so überlegen, dass die heiligen Abstände in den Atomen nicht mehr eingehalten werden. Im Inneren entsteht ein Brei aus Neutronen. Das vorläufige Ende ist ein Weltall, in dem es nur noch extrem dichten Atommüll gibt. Das Universum erledigt sich selbst.

Und immer noch ist nicht Endstation. Die kalten Reste der Sterne und Planeten kreisen umher und ziehen sich gegenseitig an. Manchmal stoßen zwei zusammen und explodieren. Manchmal vereinigen sich zwei Weiße Zwerge zu einem Neutronenstern. Immer mehr Sternleichen versammeln sich in einem großen, geistlosen, schwarzen Strudel. Mit ein wenig Glück entsteht am Ende der langen Geschichte des Universums ein einziges, riesiges Schwarzes Loch. Und dann womöglich etwas völlig Neues.

Aleks Scholz

* Zum Beispiel der Frage, wie genau aus Sternen Weiße Zwerge werden. Dafür braucht man computergestützte Simulationen. Aber zum Glück gab es in den 1960er Jahren bereits Computer. Sie waren so groß wie Kühlschränke und konnten nicht mehr als die Taschenrechner, die man in den 1990ern als Werbegeschenk kriegte, aber okay.

Aleks Scholz, geb. 1975, ist Astronom und Autor. Zurzeit arbeitet er als Direktor des Observatoriums an der Universität von St. Andrews in Schottland. Zusammen mit Kathrin Passig veröffentlichte er das »Lexikon des Unwissens« und »Verirren« (beides bei Rowohlt Berlin). Er war Redakteur des Weblogs Riesenmaschine und schrieb für die Süddeutsche Zeitung, den Standard, die taz, die Zeit, Spiegel Online und CULTurMAG. Zuletzt erschien im CulturBooks-Verlag „Lug, Ton und Kip. Die Entdeckung der Wicklows“ (mehr hier). Foto: Ira Struebel. Aleks Scholz bei Google+. Foto Walfisch: Steve Jezz, Quelle.