Aleks Scholz ist Autor und Astronom. In seiner Kolumne „Lichtjahre später“ erklärt er regelmäßig alles, was wir über das Universum wissen müssen. Seit Januar 2013 befindet er sich auf einer Irrfahrt über den Nachthimmel. Heute gehts Richtung Osten.

Die Milchstraßen-Reconaissance

Allmählich verlassen wir Orion, die blinkende Monsterstadt am Winterhimmel. Wir bewegen uns in Richtung Osten. Das nächste Ziel ist das Sternbild Krebs, eine unscheinbare Ansammlung von Sternen am Frühlingshimmel. In der Mitte des Krebses steht Präsepe, die Krippe, der Bienenstock, ein Sternhaufen, nur halb so weit von uns entfernt wie Orion, aber viel älter. Nach dem Chaos im Orion ein ruhiger, friedlicher Ort. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir zwei Hindernisse überwinden. Das erste ist ein seltsamer leuchtender Ring, der nach Verlassen des Orions auftaucht. Ein Ring aus leuchtendem Gas, sonst nichts. Wir fliegen einfach hindurch. Das zweite Hindernis ist die Milchstraße, aus dieser Perspektive eine unendlich dichte Ansammlung von Lichtern. Sie sieht unüberwindlich aus.

Im Jahr 1889 schrieb William H. Pickering zum ersten Mal über den leuchtenden Ring im Orion, einen gewaltigen, bogenförmigen Nebel, der „große Teile des Körpers des Riesen bedeckt“. Die erste Zeichnung des Nebels, von Edward E. Barnard im Jahr 1894, zeigt ein Band, das sich rings um den Körper des Orion über den Himmel zieht. Später stellt sich heraus, dass „Barnards Loop“, wie das Band heute heißt, nur der hellste Teil einer viel größeren Struktur ist, die „Orion-Eridanus-Superbubble“, eine gewaltige Blase aus heißem Gas, die Orion einhüllt. „Orions Deckmantel“, so nennt der Amerikaner Lennox Cowie die Blase viele Jahre später.

Barnard und Pickering, beides Pioniere der fotografischen Astronomie, beides Amerikaner, die den Großteil ihrer Karriere damit zubrachten, den Himmel zu fotografieren. Und zu entdecken. Barnards Publikationen enthalten fast keine Physik, aber umso mehr Entdeckungen. Er entdeckte und entdeckte und überließ es der Nachwelt, über all das schöne neue Zeug nachzudenken. Es war die letzte große Ära der phänomenologischen Astronomie, bevor die Physiker übernahmen. Es war außerdem das erste Mal, dass Astronomen von einer nie dagewesenen Datenmenge überrannt wurden, ein Problem, das wir in ähnlicher Form heute wieder lösen müssen. Zum ersten Mal konnte man den gesamten Himmel ablichten, ohne jedes Objekt einzeln am Okular sitzend abmalen zu müssen. Die frühen Astrofotografen lösten ihr Datenflut-Problem unter anderem, indem sie Frauen als billige Arbeitskräfte einstellten. Pickerings Bruder Edward Charles, ebenfalls Astronom und Direktor des Observatoriums in Harvard, unterhielt zur Auswertung von Fotoplatten eine kleine Armee aus Assistentinnen, die als „Pickerings Harem“ in die Wissenschaftsgeschichte einging.

Wo kommt Barnards Loop her? Wie entstand die Superblase im Orion? Das Rätsel ist auch 120 Jahre nach der Entdeckung noch nicht vollständig gelöst. Klar scheint zu sein, dass die Explosion der ersten Sterne im Orion eine Blase aus Gas erzeugte, die sich in alle Richtungen ausdehnte. Aber Orion steht nicht im Zentrum der Blase, sondern in der von uns am weitesten entfernten Ecke, wie ein Tier, das sich im entlegensten Winkel seines Käfigs versteckt. Der andere Rand der Blase ist nur etwa 300 Lichtjahre von der Erde entfernt, und uns damit deutlich näher als Orion selbst. Eine mögliche Erklärung: Als nördlich des heutigen Gürtels die ersten Sterne im Orion entstanden, vor vielleicht fünfzehn Millionen Jahren, bewegten sich die neuen Sterne durcheinander wie Kugeln auf einem Billardtisch. Zwei von ihnen kamen einem dritten zu nahe und schossen über den Tisch hinaus. Ein Doppelstern raste auf uns zu. Einer von ihnen war Beteigeuze, die rechte Schulter und der zweithellste Stern des Orion. Der andere explodierte irgendwann vor ein paar Millionen Jahren. Seine Reste verteilten sich über einen riesigen, blasenförmigen Raum. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Beteigeuze irgendwo auf halbem Wege zwischen Sonne und Orion und damit im Zentrum der Superblase. Orions Deckmantel wären die Überreste eines ausgestoßenen Riesensterns.

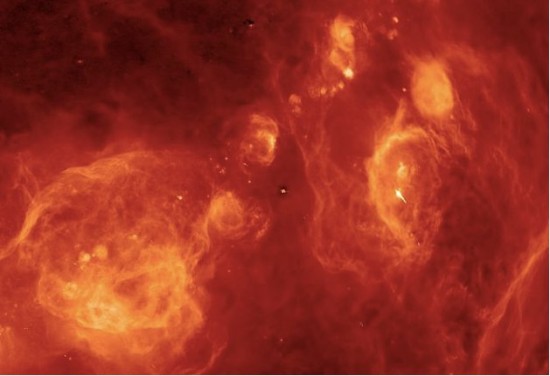

Leuchtendes Gas am Winterhimmel. Barnards Loop im Orion ist der gelbe Halbkreis rechts der Bildmitte. Die Strukturen rechts davon gehören zur Orion-Eridanus-Superblase. Das Band der Milchstraße verläuft von links unten schräg nach oben. Die große Wolke in der linken unteren Ecke sind die Reste der Vela-Supernova, ein Stern, der vor 1000 Jahren explodierte. Procyon ist am oberen Bildrand als winziger Fleck erkennbar. Sirius ist im Zentrum des Bildes.

Orion liegt hinter uns. Langsam rollt die Milchstraße auf uns zu. Eine Wand aus Licht und glühendem Staub. Die größte Struktur, die mit bloßem Auge zu sehen ist. Ähnlich groß ist nur die Andromedagalaxie, die ohne Teleskop jedoch nur ein winziger Fleck ist. Die Milchstraße dagegen erstreckt sich über den gesamten Himmel und ist von jedem Ort der Welt aus sichtbar, solange es nur dunkel und sternenklar ist. Die Milchstraße zum ersten Mal wirklich zu sehen, als schimmerndes Band, das von Horizont zu Horizont reicht, zerschlägt die Maßstäbe im Kopf, vergleichbar mit dem Moment, wenn man bei der Betrachtung des Heimatorts in Google Maps versehentlich auf den Zoom-Schalter klickt und auf einmal vor der gesamten Erde steht. Noch ein wenig verstörender: Der Moment, wenn man die Milchstraße zum ersten Mal durch ein kleines Teleskop sieht, so wie Galilei im Jahr 1610, und erkennt, dass sie nicht etwa nur aus Nebel besteht, sondern aus Sternen. Sehr vielen Sternen. Die letzten Schätzungen ergeben 100 Milliarden, vielleicht 400 Milliarden Sterne in der Milchstraße.

Was am Himmel wie ein Band aussieht, ist im dreidimensionalen Universum eine Art Diskus – eine hundertausend Lichtjahre große Scheibe, die in der Mitte dicker ist als am Rand. Wir befinden uns in dieser Scheibe, etwa auf halbem Wege zwischen Mitte und Rand. Die Scheibe sollte man sich nicht wie einen soliden, wohlgeformten Block vorstellen, sondern als einen klumpigen Teig. Einen Teig in einer Badewanne, bei der jemand den Stöpsel gezogen hat. Die Masse bildet einen riesigen Strudel. Spiralarme entstehen. Der Stöpsel, das ist das Schwarze Loch im Zentrum des Strudels, die Stelle, an der die physikalische Welt, wie wir sie kennen, zu Ende ist, und ein neues Level anfängt. Das Tor nach draußen.

Abgesehen von der Spiralstruktur herrscht Chaos in der Milchstraße. Die Sterne sind nicht gleichförmig verteilt, sondern bilden Haufen, große und kleine, als wären sie von einem unaufmerksamen Kleinkind in den Teig gestreut worden. Dazu ist die Milchstraße voll mit Wolken, Nebeln, Blasen, Schlieren, die zum Teil hunderte Lichtjahre aus der Scheibe herausragen. Der ganze Teig ist extrem schlecht verrührt. Das Chaos entsteht, weil die Riesensterne in der Scheibe sich nicht einfach nur im Kreis bewegen, sondern zusätzlich ihre Umgebung in Unruhe versetzen. Sie stoßen Materie aus, reißen Gas mit sich, blasen sich ihren Weg frei und am Ende gibt es eine überdurchschnittlich großartige Explosion. Könnte man die Entwicklung der Milchstraße im Zeitraffer beobachten, eine Million Jahre in eine Sekunde gepresst, eine gute Stunde für die Lebensdauer der Sonne, drei Stunden für die gesamte Geschichte des Universums, man hätte einen attraktiven Youtube-Film von einem blubbernden, qualmenden Inferno. Und wir sind Teil des Ganzen: Auf unserer Planetennussschale strudeln wir hilflos durch das Chaos. If you like this, you might also like: volcanos, glaciers, whirlpools, cats.

Orion, die Monsterstadt im Rückspiegel, steht auf der einen Seite der scheibenförmigen Milchstraße, unser Ziel, Präsepe, jedoch auf der anderen. Aber wir haben Glück. Der Strom aus Sternen und Chaos ist nicht überall gleich turbulent. Wir finden eine Furt ohne Schwarze Löcher, Stromschnellen, Kugelsternhaufen, Wirbel und Supernovae. Wir queren die Milchstraße in etwa fünfhundert Lichtjahren Entfernung von der Erde. Zwischenstation Kleiner Hund. In der Legende handelt es sich um den Jagdhund Lailaps, von Amphitryon, dem Vater von Herkules, freigelassen, um ein menschenfressendes Monster zu töten, den Teumessischen Fuchs, der als Großer Hund weiter südlich am Himmel steht. Beide Supertiere verfügen über Superkräfte. Der Fuchs kann von niemandem gefangen werden. Dem Jagdhund entkommt andererseits keine Beute. Ein epischer Endkampf bahnt sich an, ein Kampf, der kein Ende findet, weil sich die Superkräfte logisch widersprechen. Ein Fehler im Skript. Ein endloser Film. Der Regisseur, Zeus, erkennt das Problem und bricht die Vorstellung ab. Beide Viecher werden versteinert. Der Vorhang fällt. Das Publikum applaudiert.

Der Nachthimmel im Internet, zum Nachvollziehen der Reise.

Aleks Scholz

Leuchtendes Gas am Winterhimmel: Bildquelle: Douglas Finkbeiner/dfinkbeiner@cfa.harvard.edu.

Aleks Scholz, geboren 1975, ist Astronom und Schroedinger Fellow am „Institute for Advanced Studies“ in Dublin, Irland. Er befasst sich vorwiegend mit der Entstehung und der Entwicklung von Gelben, Roten und Braunen Zwergen. Zu weiteren Folgen von „Lichtjahre später“. Porträtfoto: Ira Struebel. Aleks Scholz bei Google+.