Happy Days am Lough Erne

Happy Days am Lough Erne

– Beim Beckett-Festival im nordirischen Enniskillen konnte man das Werk des großen Iren unter allen möglichen Aspekten erleben oder im Rahmenprogramm Diskussionen, Konzerte und Ausstellungen goutieren. Vielfalt, selten gespielte Stücke, alternative Interpretationen, stimulierende Ambivalenzen standen im Mittelpunkt dieses aufregenden Festivals. Peter Münder war dabei.

Als der G-8-Gipfel im letzten Jahr im noblen Lough-Erne-Resort direkt am herrlich gelegenen See und Golfplatz bei Enniskillen tagte, hatte sich die nordirische Kleinstadt damit auch einen Platz auf der weltpolitischen Landkarte erobert. Bis dahin kannte wohl kaum jemand dieses gemütliche, ans bilderbuchhafte Bullerbü erinnernde Nest mit 13 000 Einwohnern. Dabei hatte Nobelpreisträger Samuel Beckett (1906–89 ) hier als Schüler das Internat, die Portora Royal School von 1920–23 besucht, was die Initiatoren des Happy-Days-Festivals veranlasste, hier vom 31. Juli bis 10. August das Beckett-Festival – inzwischen schon zum dritten Mal – zu veranstalten.

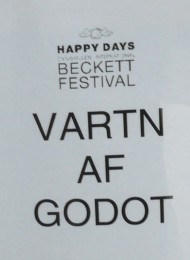

Man könnte sich natürlich fragen, wieso das defätistische Leitmotiv „Nichts zu machen“ – so lautet ja Estragons erster Satz in „Warten auf Godot“, das sich eigentlich durch alle Beckett-Stücke und Romane zieht – so motivierend sein kann, dass Tausende von Besuchern begeistert zu diesem Festival pilgern. Es ist ja schließlich kein Wallfahrtsort wie Bayreuth, wo sich die mondäne Gesamtkunst-Schickeria regelmäßig trifft. Gut, der radikale Minimalist Beckett ist ja längst zum Neo-Klassiker avanciert; er wurde aber auch in seiner Spätphase zum Meister absurder, radikaler Zumutungen: „Atem“ von 1969 etwa ist eine nur 35 Sekunden andauernde Impression, der Roman „Losigkeit“ über eine in einer Ruinenlandschaft herumgeisternde Figur besaß den atemberaubenden Umfang von genau 14 Seiten. Und sind „Warten auf Godot“, „Endspiel“, „Das letzte Band“, „Glückliche Tage“ oder die esoterischen Romane „Watt“ oder „Murphy“ wirklich so attraktiv, dass Besucher auch weite Anreisen in Kauf nehmen, um sich mit deren düsteren Szenarien und Interpretationen auseinanderzusetzen, die meistens um hoffnungsloses Weiterwursteln in einer desolaten Welt („Fail, fail again, fail better“) kreisen ? Ja, allerdings – und das liegt einerseits am tollen, lockeren Ambiente und den kontaktfreudigen Einheimischen, aber vor allem am originellen Konzept des Festival-Organisators Sean Doran, der gern Alternativen zum herkömmlichen Beckett-Verständnis bieten will. So wird der „Godot“ nicht nur vom französischen Theatre Nono (auf Französisch) aufgeführt, sondern auch vom New Yorker „New Yiddish Rep“ als („Vartin af Godot“) mit Klezmer-Musikeinlagen präsentiert.

Der bekannte BBC-Reporter John Simpson war eingeladen, um zu erklären, wie er sich als Kriegsreporter im Irak, auf dem Balkan, in Afrika und Afghanistan gegen deprimierende „Endspiel“-Zustände aufbäumte und seinen Job „auf den Straßen der Verlassenheit“ überzeugend erledigte, um seinen Zuschauern ein Bild von der heiklen Lage in zerbombten Kriegsgebieten zu liefern. Simpson ist eigentlich die reine Inkarnation des risikofreudigen Reporters, der für einen brillanten Scoop sein Leben aufs Spiel setzt (Vgl. sein Buch „Not quite World’s End“) und hat mit dem düsteren Beckett-Prinzip wohl gar nichts am Hut – aber er ist natürlich eine faszinierende Legende und hat immer spannende Anekdoten im Repertoire. Es sind diese einfallsreichen Auftritte im Rahmenprogramm, die das Festival so attraktiv machen und ganz neue Facetten mit Beckett-Bezügen aufscheinen lassen. So sollte wohl auch das Ansichtskarten-Projekt „c/o Jolyon“ mit den 100 aus dem Vorkriegs-Kassel stammenden Postkarten funktionieren. Diese in der Jugendherberge Clinton Centre gezeigten Karten sollten auf Becketts Kassel-Besuche ab 1928 bei seiner Tante Cissie und auf seine Affäre mit der Cousine Peggy Sinclair hinweisen.

Der bekannte BBC-Reporter John Simpson war eingeladen, um zu erklären, wie er sich als Kriegsreporter im Irak, auf dem Balkan, in Afrika und Afghanistan gegen deprimierende „Endspiel“-Zustände aufbäumte und seinen Job „auf den Straßen der Verlassenheit“ überzeugend erledigte, um seinen Zuschauern ein Bild von der heiklen Lage in zerbombten Kriegsgebieten zu liefern. Simpson ist eigentlich die reine Inkarnation des risikofreudigen Reporters, der für einen brillanten Scoop sein Leben aufs Spiel setzt (Vgl. sein Buch „Not quite World’s End“) und hat mit dem düsteren Beckett-Prinzip wohl gar nichts am Hut – aber er ist natürlich eine faszinierende Legende und hat immer spannende Anekdoten im Repertoire. Es sind diese einfallsreichen Auftritte im Rahmenprogramm, die das Festival so attraktiv machen und ganz neue Facetten mit Beckett-Bezügen aufscheinen lassen. So sollte wohl auch das Ansichtskarten-Projekt „c/o Jolyon“ mit den 100 aus dem Vorkriegs-Kassel stammenden Postkarten funktionieren. Diese in der Jugendherberge Clinton Centre gezeigten Karten sollten auf Becketts Kassel-Besuche ab 1928 bei seiner Tante Cissie und auf seine Affäre mit der Cousine Peggy Sinclair hinweisen.

Diese Stadtansichten sind aber nur an einigen Stellen oberflächlich von der englischen Künstlerin Tacita Dean koloriert und auf Becketts deutsche Bildungsreisen (Hamburg, Dresden usw.) damals gibt es weiter keine Hinweise – sorry, aber c/o Jolyon war bei „Happy Days“ doch ziemlich deplatziert. Umso gelungener dafür die Präsentation eines großen Freiluftschachspiels mit den wunderbaren, nach Beckett-Figuren aus „Godot“, „Endspiel“, „Glückliche Tage“ u. a. modellierten Bronze-Skulpturen von Alan Milligan. Der sympathische Künstler aus Enniskillen saß meistens neben seinem Chess Set im Innenhof des Schlosses und erklärte detailliert, was es mit den liebevoll gestalteten Figuren auf sich hat, die auf den ersten Blick nicht gleich als König, Dame oder Läufer erkennbar sind. Es war eine von Sean Doran initiierte Auftragsarbeit, die Milligan in neun Monaten fabrizierte.

„Catastrophe“ in einer Secret Location

„Catastrophe“ in einer Secret Location

Zu den Highlights gehört der „Catastrophe“-Ausflug: Es war ein unter konspirativen Bedingungen organisierter Bus-Trip zur „Secret Location“ des selten gespielten Einakters „Catastrophe“, ziemlich weit draußen auf dem völlig verlassenen Land, vorbei auf Feldwegen und schmalen Landstraßen an blökenden Schafen und dösenden Kühen. Unsere Gruppe von 40 Zuschauern hatte sich auf dem Parkplatz des alten Schlosses in Enniskillen an einem VW-Beetle, behängt mit einem „Box Office“-Schild, getroffen. Aber wohin die halbstündige Fahrt gehen sollte, wusste nur der Fahrer. Das Ziel war eine seit 30 Jahren leerstehende kleine dunkle Methodistenkirche, wo der bekannte, aus Enniskillen stammende Filmstar Adrian Dunbar dieses von Beckett für Vaclek Havel 1982 geschriebene Stück inszeniert hatte.

Wir setzten uns also in die alten Kirchenbänke, starrten auf die notdürftig abgeschrubbten Wände, von denen der Putz rieselte und erkennen auf der kleinen Bühne allmählich den karg beleuchteten „Protagonisten“ (Dylan Quinn) im langen Kittel, den Hut schräg übers Gesicht gezogen. Nach den Anweisungen eines selbstgefällig im Sessel hockenden, autoritären „Direktors“ (Frank McCusker) wird der Protagonist von einer beflissen agierenden Assistentin (Orla Charlton) so drapiert, dass er – vielleicht für einen Talkshow-Auftritt? – netter, adretter, präsentabler aussieht. Er steht wie ein hilfloses Opfer an der Wand, kann jeden Augenblick erschossen oder gefoltert werden, dies soll aber so medienwirksam und ästhetisch ansprechend wie möglich wirken. Doch im letzten Augenblick muckt der mit gesenktem Kopf stehende, hübsch ausgeleuchtete Protagonist auf und hebt trotzig seinen Kopf – wir hören schließlich über Lautsprecher das eingeblendete Geschrei einer aufgeputschten Menge – und damit ist der begeistert bejubelte Auftritt nach 15 Minuten auch schon vorbei. Eine starke, aufs Wesentliche minimierte Performance, über die dann während der Rückfahrt im Bus eifrig diskutiert wird. Mit diesem Stück hatte Samuel Beckett ja seine jahrzehntelange Abstinenz hinsichtlich eines politischen Engagements aufgegeben, um den damals inhaftierten tschechischen Dramatiker Havel zu unterstützen und ihm seine Solidarität zu bekunden.

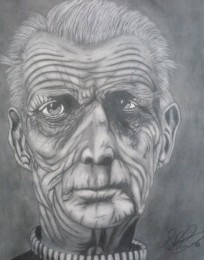

Beckett allerorten: Beim Rundgang durch Enniskillen merkt man jedenfalls sofort, dass sich der Ort für das zehntägige Festival mit inniger Hingabe auf den aus Dublin stammenden (dann aber früh nach Paris emigrierten) Dramatiker fixiert hat: Diverse Cocktailbars bieten spezielle Beckett-Cocktails an, der Schlachter hat ganz besondere Leckereien im Schaufenster mit dem markanten Konterfei des Nobelpreisträgers drapiert, mehrere Pubs haben ihre Fenster mit Festivalpostern und dem beeindruckenden, zerfurchten Porträt des Meisters zugekleistert, und im „Pat’s“-Pub wird sogar eine „Happy Days“-Inszenierung im ersten Stock aufgeführt. Regisseur Damien O’Brien hatte hier den eigentlich von Beckett vorgesehenen Sandhaufen zum gigantischen Blätterberg umgewandelt und mit der großartigen irischen Schauspielerin Antoinette Cahill als penetrant plappernder Winnie eine tolle Inszenierung auf die Beine gestellt, die unter der hohlen Oberfläche auch die tieferen Dimensionen der Einsamkeit und Abhängigkeit vom tumben Willie (Peadar Lafferty) freischaufeln konnte.

Beckett allerorten: Beim Rundgang durch Enniskillen merkt man jedenfalls sofort, dass sich der Ort für das zehntägige Festival mit inniger Hingabe auf den aus Dublin stammenden (dann aber früh nach Paris emigrierten) Dramatiker fixiert hat: Diverse Cocktailbars bieten spezielle Beckett-Cocktails an, der Schlachter hat ganz besondere Leckereien im Schaufenster mit dem markanten Konterfei des Nobelpreisträgers drapiert, mehrere Pubs haben ihre Fenster mit Festivalpostern und dem beeindruckenden, zerfurchten Porträt des Meisters zugekleistert, und im „Pat’s“-Pub wird sogar eine „Happy Days“-Inszenierung im ersten Stock aufgeführt. Regisseur Damien O’Brien hatte hier den eigentlich von Beckett vorgesehenen Sandhaufen zum gigantischen Blätterberg umgewandelt und mit der großartigen irischen Schauspielerin Antoinette Cahill als penetrant plappernder Winnie eine tolle Inszenierung auf die Beine gestellt, die unter der hohlen Oberfläche auch die tieferen Dimensionen der Einsamkeit und Abhängigkeit vom tumben Willie (Peadar Lafferty) freischaufeln konnte.

Krapp am Tonband

Krapp am Tonband

Der alte Mann am Tonband, der sich völlig desillusioniert sein Geschwätz des jungen angehenden Autors aus früheren Tagen anhört – das war für Schauspieler wie Minetti und Martin Held eine Paraderolle. Beckett hatte das Stück ja selbst mit riesigem Erfolg im Oktober 1969 in der Werkstatt des Berliner Schillertheaters inszeniert, die Rolle des Krapp wurde für viele große Mimen – wie etwa auch Ulrich Wildgruber – zur Extremherausforderung. Es geht ja um eine Gratwanderung zwischen komischen Effekten – ja, das altbekannte Mampfen der Bananen, die rote Clownsnase, das Aufreißen der Schubladen und dann dieses penible Wiederzuschließen! – und der tragischen Einsicht des 69-Jährigen, versagt zu haben und völlig vereinsamt zu sein: „Hörte mir soeben den alten Idioten an, für den ich mich vor 30 Jahren hielt, kaum zu glauben, daß ich je so blöde war!“

Klaus Maria Brandauer reihte sich mit seinem Krapp ein in die hehre Schar der großen Mimen, die diese Gratwanderung wagten. Im spektakulären, kleinen Ardhowen Theatre (300 Plätze), von dessen Terrasse man direkt auf eine herrliche Wasserszenerie blickt – Tschechow hätte hier bestimmt seine „Möwe“ angesiedelt –, präsentierte er (auf Deutsch mit englischer Laufband-Übersetzung) allerdings einen Krapp, der auf keinen dramatischen Effekt verzichten konnte: Ob es um das Schälen der Banane, das mühsame Entziffern seiner Tonbandverzeichnisse, das Herumstolzieren um seinen mit Blechschachteln und Spulen überhäuften Tisch ging – er bemühte dabei doch zu sehr drastische Zirkusmanegeneffekte, auch wenn er durchaus tragische Momente bei der Konfrontation mit dem „jungen Dachs“ und dessen innerem Feuer aufflackern ließ. Wer einmal Harold Pinter in dessen letzter Rolle als Krapp in der Londoner Royal-Court-Theatre-Inszenierung von 2006 gesehen hat, die der kranke Pinter als Hommage an seinen großen und bewunderten Freund Beckett verstanden hatte, weiß, dass es auch anders – reduzierter, radikaler, minimaler – geht. Aber das Publikum im Ardhowen Theatre, darunter auch Alfred Brendel, war begeistert.

Der jetzt in London lebende Weltklassepianist Brendel gibt ja wegen seiner Hörprobleme schon seit längerer Zeit keine Konzerte mehr. Er diskutierte dann am nächsten Tag mit dem Musikexperten Michael Berkeley über seine früheren Lieblingsdirigenten und Lieblingskomponisten und über seine eigenen neuesten literarischen Ambitionen als Lyriker und Autobiograf. Einen besonderen Stellenwert hat für Brendel immer noch sein frühes bewegendes Wiener Erweckungserlebnis mit „Godot“, als er 1954 eine Studententheater-Aufführung sah, die ihn damals schon zum Beckett-Fan machte. Als wir dann im Shuttle-Bus über seine damaligen Godot-Eindrücke sprechen, war ihm immer noch seine starke Beckett-Faszination anzumerken. Und darin liegt vielleicht auch das Geheimnis des Festivals: Jeder Happy-Days-Besucher bringt seine eigenen Godot- oder Krapp-Impressionen, seine Murphy- und Endgame-Erfahrungen mit und verlässt Enniskillen in den meisten Fällen mit belebenden Anregungen und starken Eindrücken. Yes, these were happy and fascinating days in Enniskillen!

Der jetzt in London lebende Weltklassepianist Brendel gibt ja wegen seiner Hörprobleme schon seit längerer Zeit keine Konzerte mehr. Er diskutierte dann am nächsten Tag mit dem Musikexperten Michael Berkeley über seine früheren Lieblingsdirigenten und Lieblingskomponisten und über seine eigenen neuesten literarischen Ambitionen als Lyriker und Autobiograf. Einen besonderen Stellenwert hat für Brendel immer noch sein frühes bewegendes Wiener Erweckungserlebnis mit „Godot“, als er 1954 eine Studententheater-Aufführung sah, die ihn damals schon zum Beckett-Fan machte. Als wir dann im Shuttle-Bus über seine damaligen Godot-Eindrücke sprechen, war ihm immer noch seine starke Beckett-Faszination anzumerken. Und darin liegt vielleicht auch das Geheimnis des Festivals: Jeder Happy-Days-Besucher bringt seine eigenen Godot- oder Krapp-Impressionen, seine Murphy- und Endgame-Erfahrungen mit und verlässt Enniskillen in den meisten Fällen mit belebenden Anregungen und starken Eindrücken. Yes, these were happy and fascinating days in Enniskillen!

Peter Münder

Die Reise nach Enniskillen zum HAPPYDAYS-Festival wurde von Tourism Ireland großzügig unterstützt – herzlichen Dank!