Fragen eines arbeitenden Lesers

Fragen eines arbeitenden Lesers

– Von Joe Paul Kroll

Die Feuilletondebatte der Saison umkreist die Frage nach der (privilegierten) sozialen Herkunft jüngerer deutscher Autoren und der damit zusammenhängenden unterstellten Langweiligkeit und Gleichförmigkeit ihrer Hervorbringungen. In den Debattenbeiträgen konnte man immer wieder mehr oder weniger offen vorgetragene Verwerfungen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur lesen, nicht selten zugunsten ihres anglo-amerikanischen Pendants. So auch bei einer Podiumsdiskussion zum Thema, die ich unlängst verfolgte. In der Diskussion wurde jedoch auch die These laut, es mangele durchaus nicht an guter Literatur in deutscher Sprache, sondern vor allem am Willen, sich über sie zu informieren und sie selbst kennenzulernen. Es war dies kein wichtiger Streitpunkt, sondern eine eher beiläufige Antwort auf eine Frage aus dem Publikum. Dennoch beschäftigte mich diese Frage, die ich als Frage nach den Rezeptionsgewohnheiten der Leser deutete. Diese Frage will ich im Folgenden umreißen und als Leser den Versuch einer ganz und gar subjektiven Antwort wagen.

„Dabei: so viele wunderbare Dichter, die noch zu lesen sind – so viel Stoff und Vorbildlichkeit für einen jungen Menschen, um ein Einzelgänger zu werden.“– Botho Strauß, „Anschwellender Bocksgesang“

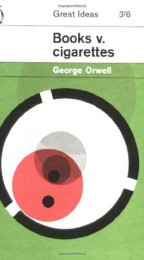

Über Geld redet man im Kulturbetrieb nicht, es sei denn, um sich gegenseitig zu versichern, es sei in den Händen der Falschen, und selber brauche mehr davon. Dass aber die Aufwendungen des Einzelnen für die Teilnahme an einer wie auch immer definierten Kultur systematisch untersucht werden, kommt – jenseits von Klagen über die vermeintliche Unerschwinglichkeit von Opern- oder Theaterkarten – selten vor, zumal innerhalb des Betriebs. Eine Ausnahme bildet der 1946 erschienene Essay „Books v. Cigarettes“, in dem George Orwell nach Untersuchung seines eigenen Bücherregals zu dem Schluss kommt, das Lesen sei doch eine der preisgünstigeren Freizeitbeschäftigungen. Wenn es dennoch an Beliebtheit verliere, dann müsse man sich eingestehen, dass nicht der hohe Preis der Bücher (geliehen oder gekauft) die Schuld dran trage, sondern der schlichte Umstand, dass das Lesen „ein weniger unterhaltsamer Zeitvertreib ist als Hunderennen, Kintopp und Kneipe“.

Über Geld redet man im Kulturbetrieb nicht, es sei denn, um sich gegenseitig zu versichern, es sei in den Händen der Falschen, und selber brauche mehr davon. Dass aber die Aufwendungen des Einzelnen für die Teilnahme an einer wie auch immer definierten Kultur systematisch untersucht werden, kommt – jenseits von Klagen über die vermeintliche Unerschwinglichkeit von Opern- oder Theaterkarten – selten vor, zumal innerhalb des Betriebs. Eine Ausnahme bildet der 1946 erschienene Essay „Books v. Cigarettes“, in dem George Orwell nach Untersuchung seines eigenen Bücherregals zu dem Schluss kommt, das Lesen sei doch eine der preisgünstigeren Freizeitbeschäftigungen. Wenn es dennoch an Beliebtheit verliere, dann müsse man sich eingestehen, dass nicht der hohe Preis der Bücher (geliehen oder gekauft) die Schuld dran trage, sondern der schlichte Umstand, dass das Lesen „ein weniger unterhaltsamer Zeitvertreib ist als Hunderennen, Kintopp und Kneipe“.

Nun war es Orwell nicht um die Lesegewohnheiten derer zu tun, die es nicht nötig hatten, ihren Bücherkauf gegen andere Vergnügungen (und schon gar nicht Hunderennen, Kintopp und Kneipe) aufzuwiegen, sondern um Fabrikarbeiter, die kaum je ein Buch in die Hand nahmen und dies unter Verweis auf die Kosten rechtfertigten. Die Bildungsbürger von heute aber sehen sich anderen Maßstäben verpflichtet und vor andere Herausforderungen gestellt. Diese hängen mit dem von Orwell in seinem letzten Satz gerade einmal angeschnittenen Faktor „Zeit“ zusammen. Um Orwells Versuchsanordnung zu modifizieren: Wie viel Zeit bedarf es, um kulturell auf dem Laufenden zu bleiben?

Diese Frage mag wie ein Scheinproblem aussehen. Zeugt sie auch von einer Neurose, die durch das Überangebot literarischer und künstlerischer Erzeugnisse hervorgebracht wird, ist sie doch Ausdruck eines Bemühens, eines Selbstanspruchs mithin, die Entwicklung des intellektuellen Lebens zu verfolgen, ja sogar in bescheidenem Maße an ihm teilzunehmen. Doch hier fängt schon die Schwierigkeit an: Wieso nur das intellektuelle Leben – Literatur, aufgeteilt in die „Spiegel“-Kategorien Belletristik und Sachbuch, na klar, aber auch andere Gebiete menschlicher Kreativität wollen gewürdigt sein, Musik, Theater, Film. Und dann noch die Fragen der Zeit, die sich nicht so leicht konfektionieren lassen, wo Rede und Gegenrede verfolgt sein wollen: Überwachungsstaat, Multikulturalismus, die Aufstände im Land X. Da sind wir rasch bei der Politik, für die ein aufgeklärter Mensch mit Anspruch auf die Würde des „Citoyen“ sich ebenfalls interessieren sollte, am besten aktiv. Und was wäre eine Beschäftigung mit der Politik ohne Kenntnisse der wirtschaftlichen Entwicklungen?

Man sieht, ich mute dem gebildeten Bürger bereits einiges zu. Der Vorwurf, einen Strohmann aufzurichten, liegt nahe. Was ich aber hier zeichne, ist das Bild eines umfassend informierten und interessierten Menschen, wie es aus den Ressorts einer überregionalen Tageszeitung hervorgeht, mit einer (durch persönliche Interessen) bestimmten Betonung auf dem Feuilleton, also der „Kultur“ im Allgemeinen. Nehmen wir also einen Menschen, der durch Bildung und Beruf einer gesellschaftlichen Schicht oder, mit der soziologischen Konsumforschung gesprochen, einem Sinus-Milieu angehört, in dem Interesse an den genannten Themen vorausgesetzt wird. Nehmen wir den Autor dieser Zeilen. Nehmen wir mich.

Meine vertragliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden die Woche. Ich stehe um 6.15 Uhr auf, koche Kaffee (höre dabei 5‒10 Minuten Radio, HR-Info), frühstücke, dusche, ziehe mich an, mache das Katzenklo sauber, bringe den Müll hinaus und unterhalte mich dazwischen mit meiner Frau, auf deren iPad ich gelegentlich Blicke. Viel Zeit für das Internet bleibt nicht, denn ich muss bis 7.30 Uhr das Haus verlassen, um bis 8.30 Uhr meinen Arbeitsplatz in einer anderen Stadt zu erreichen. Eine Tageszeitung habe ich nicht (mehr) abonniert. Sie wird erfahrungsgemäß zu spät zugestellt, am derart gestauchten Morgen bleibt keine Zeit zur Zeitungslektüre, und auf der Fahrt zur Arbeit lese ich Bücher. Von der Fahrtzeit, wenn man Fußwege, Umstiege und Wartezeiten abzieht, bleiben 35 Minuten zur einigermaßen konzentrierten Lektüre. Auf dem Rückweg ebenso. Bei der Arbeit selbst blicke ich kurz in den Perlentaucher, um zu wissen, worüber gerade diskutiert wird. Zur Auseinandersetzung mit dem, was gesagt wird, bleibt dabei wenig Zeit.

Meine vertragliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden die Woche. Ich stehe um 6.15 Uhr auf, koche Kaffee (höre dabei 5‒10 Minuten Radio, HR-Info), frühstücke, dusche, ziehe mich an, mache das Katzenklo sauber, bringe den Müll hinaus und unterhalte mich dazwischen mit meiner Frau, auf deren iPad ich gelegentlich Blicke. Viel Zeit für das Internet bleibt nicht, denn ich muss bis 7.30 Uhr das Haus verlassen, um bis 8.30 Uhr meinen Arbeitsplatz in einer anderen Stadt zu erreichen. Eine Tageszeitung habe ich nicht (mehr) abonniert. Sie wird erfahrungsgemäß zu spät zugestellt, am derart gestauchten Morgen bleibt keine Zeit zur Zeitungslektüre, und auf der Fahrt zur Arbeit lese ich Bücher. Von der Fahrtzeit, wenn man Fußwege, Umstiege und Wartezeiten abzieht, bleiben 35 Minuten zur einigermaßen konzentrierten Lektüre. Auf dem Rückweg ebenso. Bei der Arbeit selbst blicke ich kurz in den Perlentaucher, um zu wissen, worüber gerade diskutiert wird. Zur Auseinandersetzung mit dem, was gesagt wird, bleibt dabei wenig Zeit.

Ein wohl durchschnittlich langer deutscher Werktag, der gegen 18.15 Uhr an der eigenen Wohnungstür endet. Damit beginnt freilich noch nicht die Muße, denn es will noch Essen zubereitet und verzehrt und der Abwasch besorgt werden. Gekocht wird ohne allzu großen Anspruch, auch wenn man natürlich, wie die Marktforscher wissen, milieubedingt sehr an gutem Essen interessiert ist. Außer dem unvermeidlichen Katzenklo bleibt für das Waschen der Wäsche und andere Hausarbeiten nur das Wochenende, denn auch meine Frau hat einen langen Arbeitstag, und wir kommen oft gleichzeitig nach Hause. Mit etwas Glück ist gegen 19.45, 20 Uhr alles erledigt. Bleiben im Schnitt zwei bis zweieinhalb Stunden, ehe der Körper nach Schlaf begehrt. Kinder, man sieht recht, fehlen in diesem Bild. Bei vielen Menschen fehlen sie nicht.

Zwei Stunden täglich also – zuzüglich dem, was vom Wochenende übrig bleibt – um:

- Etwa die neue Hitler-Biographie von Volker Ullrich (> 1000 Seiten) zu lesen, oder Rüdiger Safranskis „Goethe“ (750 Seiten)?

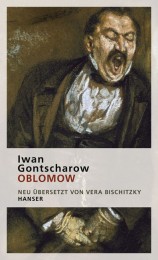

- Die Neuübersetzung des „Oblomow“ (850 Seiten)?

- Oder doch lieber den neuen Roman von Haruki Murakami (schlappe 350 Seiten)?

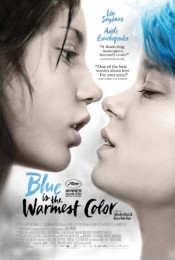

- Ins Kino zu gehen – aber nicht in „Blau ist eine warme Farbe“ (3 Stunden) – oder ins abendfüllende Theater?

- Zwei, drei Romane aus dem Gastland der Frankfurter Buchmesse zu lesen?

- Wolfgang Koeppen/Thukydides/die Gebrüder Goncourt/wen auch immer wiederzuentdecken?

- Oder die neueste US-Serie zu schauen und, da es sich ja um die Erzählform des 21. Jahrhunderts handelt, die entsprechende Sekundärliteratur zu überfliegen?

- Oder eben die neuesten Entwicklungen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zu verfolgen?

Also alles Dinge, die nach Ansicht der sie jeweils vertretenden Meinungsführer absolut verpflichtend sind, und zwar um den Preis der Verstoßung aus der Gemeinschaft der kultivierten, denkenden Menschen. Und das alles nach 8 Stunden im Büro und zwei Stunden in der Bahn.

Wo bleibt aber dabei die Zeit, mich ab und an mit meiner Frau und in einer guten Woche gar mit ganz anderen Menschen zu unterhalten, oder ziellos durch die Stadt zu schlendern, das dabei eingekaufte Gemüse zuzubereiten, Verwandte zu besuchen oder die hundert kleinen Verrichtungen zu erledigen, die das Chaos, die Entropie zurückdrängen? Von ehrenamtlichen Tätigkeiten ganz zu schweigen, oder von Hobbys, die über das Anfüllen des Ichs mit mehr oder weniger künstlerisch wertvollen Hervorbringungen anderer hinausgehen. Ein Instrument erlernen? Eine weitere Fremdsprache? Sport treiben, horribile dictu? Ich weiß, dass es Menschen mit mehr Disziplin und Tatkraft gibt. Aber ich bin, da bin ich mir einigermaßen sicher, auch kein Ausreißer nach unten.

2013 las ich, ich habe eine Liste geführt, etwa 80 Bücher (neben jenen, mit denen ich mich beruflich zu beschäftigen hatte). Darunter relativ wenige von 500 oder mehr Seiten, aber auch davon mehr als eine Handvoll. Ich besitze keinen Fernseher; die Zerstreuungsmaschinen Twitter und Facebook erreichen mich nicht. Ich war wohl kein dutzendmal im Kino, ähnlich oft oder selten im Museum. Theater? Einmal, im Urlaub in London (vom deutschen Theater will ich hier gar nicht anfangen). Selten Tages- oder Wochenpresse, außer im Netz; gedruckt ein paar Literatur- und Kulturzeitschriften.[1] Ach, und eine Handvoll Culturmag-Beiträge schrieb ich auch, an Sonn- und Feiertagen. Und doch habe ich das Gefühl, dass es nie genug ist.

2013 las ich, ich habe eine Liste geführt, etwa 80 Bücher (neben jenen, mit denen ich mich beruflich zu beschäftigen hatte). Darunter relativ wenige von 500 oder mehr Seiten, aber auch davon mehr als eine Handvoll. Ich besitze keinen Fernseher; die Zerstreuungsmaschinen Twitter und Facebook erreichen mich nicht. Ich war wohl kein dutzendmal im Kino, ähnlich oft oder selten im Museum. Theater? Einmal, im Urlaub in London (vom deutschen Theater will ich hier gar nicht anfangen). Selten Tages- oder Wochenpresse, außer im Netz; gedruckt ein paar Literatur- und Kulturzeitschriften.[1] Ach, und eine Handvoll Culturmag-Beiträge schrieb ich auch, an Sonn- und Feiertagen. Und doch habe ich das Gefühl, dass es nie genug ist.

Meine Lektüre entfällt wohl zu zwei Dritteln auf englischsprachige Bücher, was seine eigenen Gründe hat.[2] Sagen wir also, es bleiben 25 deutschsprachige Bücher im Jahr. Selbst ohne die englischsprachigen liege ich also deutlich über dem Durchschnitt. (Laut Stiftung Lesen liest der durchschnittliche Bewohner Deutschlands 8,9 Bücher im Jahr.) Davon aber zeitgenössische Literatur? Ganze fünf Bücher, Tendenz fallend. – Warum?

Ich hege keine Vorurteile gegen die deutschsprachige Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Mein Urteil ist vielmehr begründet und informiert, auch wenn es nicht alle teilen werden. Ich habe mir Mühe gegeben. Von BöllGrassHandkeWalserStrauß über Enzensberger, Walter Kempowski, Maxim Biller und Sibylle Lewitscharoff bis Marjana Gaponenko. Ich habe es versucht. Andreas Maier, Uwe Tellkamp, Judith Hermann, auch Charlotte Roche – ich habe genug Autoren eine Chance gegeben, um (rein statistisch betrachtet) die Perlen zu finden, um nicht enttäuscht zu sein. Meistens war ich es aber doch. Bestenfalls war das Vergnügen ein einseitig intellektuelles, der Rest hat hoffentlich wenigstens Oxfam geholfen: Fast überall ein schlechter Nachgeschmack. Immer wieder das Gefühl, es mit hölzernen Schilderungen hölzerner Menschen zu tun zu haben. In einer Sprache, an der immer etwas falsch zu sein schien, wurden Personen beschrieben, die mir fremd blieben, über deren Antriebe, Gedanken und Ausdrucksweise ich nur rätseln konnte. Phantastik oder magischer Realismus waren aber zumeist nicht intendiert. Mein Urteil ist, das ist seine Schwäche, hier nicht hinreichend an Beispielen belegt. Doch es beansprucht lediglich eine subjektive Wahrheit; es will nicht überzeugen.

Warum dann erzähle ich Ihnen, geduldige Leser, die Sie mir bis hierhin gefolgt sind, das alles? Bestimmt nicht, um mit meinen 80 Büchern pro Jahr als toller Hecht herumzustolzieren (unter den geschilderten Umständen ist die Grenze zwischen heroischem und zwanghaftem Leseverhalten fließend). Ich erzähle es Ihnen sozusagen als Entschuldigung. Ich muss, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, haushalten. Ich muss Prioritäten setzen. Ich habe keine Zeit, alle mir so reichlich gemachten kulturellen Angebote wahrzunehmen. Im Zweifel entscheide ich mich für meinen Lesesessel. Aber im Zweifel entscheide ich mich gegen eine Literatur, von der ich gelernt habe, nichts zu erwarten.

Das heißt nicht, dass es sie nicht geben kann, die großartige, spannende deutsche Gegenwartsliteratur, die einem vor Glück, man sie lesen darf, Tränen in die Augen treibt. Aber ich kenne sie nicht, man macht mich darauf nicht aufmerksam und abertausende von Lesern, die sich lieber anderen Büchern zuwenden, auch nicht. Zwar erwarte ich von meiner Lektüre auf Dauer mehr als bloße Unterhaltung, aber eben auch nicht das Gegenteil davon. Es ist dies keine Suada eines Banausen. Ich lese für mein Leben gern und werde unleidlich, wenn ich einen Tag lang daran gehindert werde. Für die Bücher, die ich lese, muss ich mich nicht entschuldigen.

Das heißt nicht, dass es sie nicht geben kann, die großartige, spannende deutsche Gegenwartsliteratur, die einem vor Glück, man sie lesen darf, Tränen in die Augen treibt. Aber ich kenne sie nicht, man macht mich darauf nicht aufmerksam und abertausende von Lesern, die sich lieber anderen Büchern zuwenden, auch nicht. Zwar erwarte ich von meiner Lektüre auf Dauer mehr als bloße Unterhaltung, aber eben auch nicht das Gegenteil davon. Es ist dies keine Suada eines Banausen. Ich lese für mein Leben gern und werde unleidlich, wenn ich einen Tag lang daran gehindert werde. Für die Bücher, die ich lese, muss ich mich nicht entschuldigen.

Meine Klage handelt, ich weiß es, von einem Luxusproblem. Aber gerade weil ich weiß, dass andere Menschen noch weniger Zeit zum Lesen und eine noch geringere Frustrationstoleranz haben, plädiere ich für Entlastung. Man kann das gar nicht alles lesen. Eine Freundin liest jedes Jahr alle Bücher auf der Longlist zum Booker Prize. Ich bewundere diese Hingabe, weiß aber auch, dass ihr danach (selbst im langen kanadischen Winter) wenig Zeit bleibt für die Literatur anderer Sprachen, für Klassiker der eigenen oder für die glücklichen Entdeckungen, die von einem Buch zum nächsten, scheinbar abwegigen führen. Konsequenz führt zu Verlusten. Inkonsequenz natürlich auch. Man muss sich entscheiden, wer und was man sein will.

Den durch und durch kultivierten Menschen, wenn er nicht das seltene Glück hat, von seiner Kultiviertheit leben zu können, muss man sich heute als einen Arbeitslosen mit Personal vorstellen, oder als Egomanen mit geringem Schlafbedürfnis. Früher gab es eine soziale Nische für gentlemen oder rentiers sowie für deren intellektuelle Ausprägung, die in den alten Universitäten die lästigen Pflichten des Alltags ignorieren konnte. Das klingt angenehm, wenn man nicht gerade zu den Dienstboten gehörte. Wir haben ihnen kulturell viel zu verdanken, aber der Typus hat sich aus vielerlei Gründen überlebt. Die Literatur- und Kulturkritik sollte diese Entwicklung zur Kenntnis nehmen, bevor sie die Ignoranz ihres Publikums beklagt.

Der „Verzicht auf die faustische Allseitigkeit des Menschentums“, den Max Weber einst als den Preis für die Moderne sah – wir zahlen ihn schon längst. Denn selbst die Vorstellung von Kultiviertheit, die dieser Klage zugrunde liegt, wird man nicht als runde Persönlichkeitsentwicklung begreifen wollen, als „Bildung“ im umfassenden Sinn – jedenfalls dann nicht, wenn man Kultiviertheit als „Checkertum“ – also wörtlich: als Ankreuzen von Kästchen, als Abhaken einer To-do-Liste – missversteht. Es kann sein, dass ich der Dumme bin, wenn ich so spät zur Einsicht komme, dass das Auf-dem-Laufenden-bleiben kein Selbstzweck sein kann.

Der „Verzicht auf die faustische Allseitigkeit des Menschentums“, den Max Weber einst als den Preis für die Moderne sah – wir zahlen ihn schon längst. Denn selbst die Vorstellung von Kultiviertheit, die dieser Klage zugrunde liegt, wird man nicht als runde Persönlichkeitsentwicklung begreifen wollen, als „Bildung“ im umfassenden Sinn – jedenfalls dann nicht, wenn man Kultiviertheit als „Checkertum“ – also wörtlich: als Ankreuzen von Kästchen, als Abhaken einer To-do-Liste – missversteht. Es kann sein, dass ich der Dumme bin, wenn ich so spät zur Einsicht komme, dass das Auf-dem-Laufenden-bleiben kein Selbstzweck sein kann.

Dies sollte keine Invektive gegen die aktuelle deutschsprachige Literatur sein. Die aktuelle Debatte dient mir als Anlass, auf ein umfassenderes Problem hinzuweisen. Kultiviertes Selbstmitleid liegt mir fern. Vielmehr will ich Leser dazu ermutigen, ihren eigenen Geschmack auszubilden und ihm zu vertrauen. Das heißt auch: sich selbst Prioritäten zu setzen, und sich nicht irremachen zu lassen. Meine Priorität bleibt die Beschäftigung mit der Welt der Sprache und der Ideen. Nur der deutschen Gegenwartsliteratur kann ich darin keinen großen Raum mehr einräumen. Das Lesen, befand George Orwell, sei doch ein sehr preiswerter Zeitvertreib. Der Preis des Mithaltens ist mir jedoch zu hoch.

[1] Darunter die von deutschen Intellektuellen immer wieder sehnsüchtig beschworene „n+1“ aus Brooklyn. Ich vermute aber, dass diese Sehnsucht neben dem Distinktionsbedürfnis (schaut, ich lese fremdsprachige Kulturzeitschriften!) zu einem großen Teil aus einer Abneigung gegen den hiesigen Literaturbetrieb bei gleichzeitiger Distanz zum amerikanischen rührt, sodass man ein deutsches Pendant zur „n+1“ verschmähen würde. Vielleicht spreche ich da aber nur für mich (vgl. Fn. 2).

[2] Auf die hier einzugehen zu weit führte; aber neben dem Zufall der Zweisprachigkeit wird eine Sehnsucht nach dem Anderswo eine Rolle spielen.