Go, Gonzo, Go!

Go, Gonzo, Go!

– Hunter Thompson und sein Gonzo-Journalismus: Nie war er so wertvoll wie heute. Peter Münder über den Gesprächsband „Kingdom of Gonzo“.

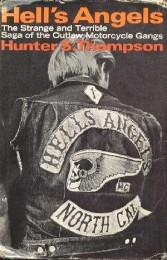

Als Tom Wolfe 1973 die beeindruckende Anthologie mit den spannendsten Reportagen des „New Journalism“ veröffentlichte, waren darin neben Tom Wolfes zwei eigenen Beiträgen („The Electric Kool-Aid Acid Test“ und „Radical Chic“) auch Texte von so bekannten US-Autoren wie Norman Mailer, Truman Capote, Gay Talese und Michael Herr vertreten. Für Hunter Thompson (1937–2005) war die Aufnahme von zwei literarischen Glanzstücken so etwas wie der ultimative Ritterschlag: Sein Bericht über das Kentucky-Derby war ein groteskes Sittengemälde mit Exzessen spießiger, neureicher, größenwahnsinniger Zocker, während seine Reportage „The Hell’s Angels – Strange and Terrible Saga“ bereits 1966 als Buch zum legendären Bestseller geworden war.

Ein Jahr lang hatte sich Thompson mit den brutalen „Hell’s Angels“ Biker-Dumpfbacken herumgetrieben, die sich wie gierige Parasiten gerierten: Sie wollten ihm sein Bier wegsaufen, sie wollten an seinem Buchhonorar beteiligt werden und brachten ihn im Streit um die Kohle beinah um. Außerdem hatte er sich gerade vom üppigen „Rolling Stone“-Honorar das schnellste in Serie gebaute Motorrad gekauft – ausgerechnet eine BSA Lightning! Was von den Harley-Davidson-Freaks als dreiste Provokation interpretiert wurde und immer ein schöner Anlass für dramatische Duelle war. Irgendwie respektierten sie den harten Knochen aber auch, der ja meistens bewaffnet war und auch gut austeilen konnte. Thompsons Reportagen illustrieren jedenfalls überzeugend, wie elektrisierend die heikle Gratwanderung zwischen realistischer Reportage und Fiktion sein kann.

Ein Jahr lang hatte sich Thompson mit den brutalen „Hell’s Angels“ Biker-Dumpfbacken herumgetrieben, die sich wie gierige Parasiten gerierten: Sie wollten ihm sein Bier wegsaufen, sie wollten an seinem Buchhonorar beteiligt werden und brachten ihn im Streit um die Kohle beinah um. Außerdem hatte er sich gerade vom üppigen „Rolling Stone“-Honorar das schnellste in Serie gebaute Motorrad gekauft – ausgerechnet eine BSA Lightning! Was von den Harley-Davidson-Freaks als dreiste Provokation interpretiert wurde und immer ein schöner Anlass für dramatische Duelle war. Irgendwie respektierten sie den harten Knochen aber auch, der ja meistens bewaffnet war und auch gut austeilen konnte. Thompsons Reportagen illustrieren jedenfalls überzeugend, wie elektrisierend die heikle Gratwanderung zwischen realistischer Reportage und Fiktion sein kann.

Zwei Jahre zuvor hatte Thompson seinen Wahnwitz-Trip nach Las Vegas („Fear and Loathing in Las Vegas“) als durchgeknallten Höllenritt im „Rolling Stone“-Magazin beschrieben. Dieser Einblick in Thompsons vollgedröhnte, besoffene Version des amerikanischen Alptraums mit ihm selbst als Epizentrum dieses Tsunamis wurde dann ja im Film genauso überdreht und brillant umgesetzt. Seine bizarre, egomanische und effekthascherische Form des Journalismus unterschied sich total von der eines Tom Wolfe oder Norman Mailer, die vor allem genau, objektiv und packend schrieben und sich nie selbst so dreist in den Vordergrund drängten. Für Tom Wolfe war ja Emile Zola mit seinem pointiert objektiven Realismus immer noch das leuchtende Vorbild, selbst wenn er die Pop Society mit kalifornischen Autodesignern sowie deren „bonbonfarbene tangerinrot-gespritzte Stromlinienbabys“ in einem Stil beschrieb, dem viele Kritiker sofort die „Schubkraft einer Weltraumrakete“ attestierten.

Zwei Jahre zuvor hatte Thompson seinen Wahnwitz-Trip nach Las Vegas („Fear and Loathing in Las Vegas“) als durchgeknallten Höllenritt im „Rolling Stone“-Magazin beschrieben. Dieser Einblick in Thompsons vollgedröhnte, besoffene Version des amerikanischen Alptraums mit ihm selbst als Epizentrum dieses Tsunamis wurde dann ja im Film genauso überdreht und brillant umgesetzt. Seine bizarre, egomanische und effekthascherische Form des Journalismus unterschied sich total von der eines Tom Wolfe oder Norman Mailer, die vor allem genau, objektiv und packend schrieben und sich nie selbst so dreist in den Vordergrund drängten. Für Tom Wolfe war ja Emile Zola mit seinem pointiert objektiven Realismus immer noch das leuchtende Vorbild, selbst wenn er die Pop Society mit kalifornischen Autodesignern sowie deren „bonbonfarbene tangerinrot-gespritzte Stromlinienbabys“ in einem Stil beschrieb, dem viele Kritiker sofort die „Schubkraft einer Weltraumrakete“ attestierten.

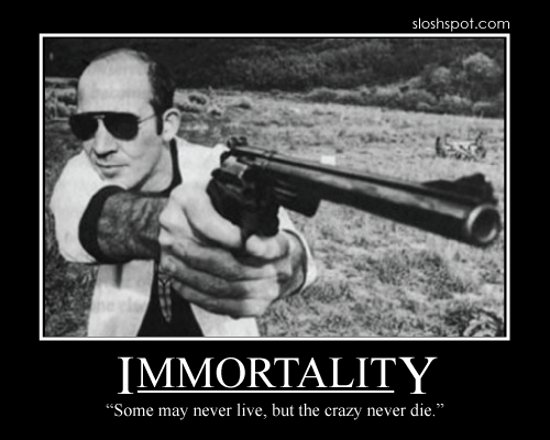

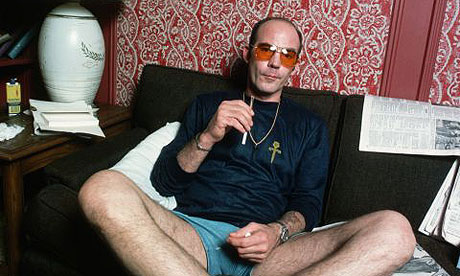

Für den koksenden Säufer Thompson, der auch gern mal zur Knarre griff, um sich Respekt zu verschaffen, war die wüste Selbstdarstellung als ausgeflippter Außenseiter dagegen immer das Markenzeichen seiner Gonzo-Schreibe. Sein Vorbild war zweifellos der Super-Macho Hemingway: Neben dessen Schreibmaschine lag die Knarre stets griffbereit und die Whiskyflasche war auch immer gut gefüllt. Es war daher nur konsequent, dass Hunter Thompson für eine seiner letzten Geschichten nach Ketchum, Idaho pilgerte, um zu eruieren, was Hemingway in diesem gottverdammten Nest, in dem er sich ja schließlich das Gehirn wegpustete, überhaupt gesucht hatte. Natürlich musste der große, größenwahnsinnige Gonzo mit seinem spektakulären Abgang Hem noch übertreffen: Er erschoss sich ja auch selbst, verfügte dann aber, dass man seine pulverisierten Überreste mit einer bombastischen Kanone ins All schießen sollte. Hem war 61 geworden, Thompson, der letzte Cowboy, immerhin 67.

Dieser Gonzo, der sich seinen aberwitzigen Doktortitel selbst verliehen hatte und eine Uni nicht mal für „Copy-and-Paste“-Kurse, sondern nur als Gastredner von innen gesehen hatte, war immer sein eigener eifrigster Denkmalpfleger gewesen. Diese Intensität, sein Drogendasein und Brennen zwischen allen Extremen haben seine schreibenden Kollegen immer mit ungläubigem Staunen verfolgt: „Wenn ich so leben würde wie Hunter Thompson“, meinte der ziemlich hartgesottene Norman Mailer einmal, „dann wäre ich spätestens nach drei Tagen elendig verreckt.“

War Gonzos kreatives Reporterdasein nebst seinem benebelten Herumdriften nicht auch eine „strange and terrible saga“ gewesen? Und was können wir heute noch Neues über Gonzo erfahren aus einem Band mit Interviews, die im Lauf von fast vier Jahrzehnten (1967–2005) zustande kamen und den hübschen Titel „Kingdom of Gonzo“ haben? Sein gnadenloser, grandioser Furor angesichts so verlogener, krimineller Politiker wie Richard Nixon oder der unüberbietbaren Inkompetenz des „schlechtesten US-Präsidenten aller Zeiten“, nämlich George W. Bush, den er am liebsten von einer wütenden Studentengang tot trampeln lassen wollte – diese Wut klingt in den meisten Gesprächen an und wirkt angesichts unserer heutigen toleranten Langweiler-Mainstream-Kultur und des hysterischen „Europa!“-Gefasels wunderbar erfrischend und vital.

War Gonzos kreatives Reporterdasein nebst seinem benebelten Herumdriften nicht auch eine „strange and terrible saga“ gewesen? Und was können wir heute noch Neues über Gonzo erfahren aus einem Band mit Interviews, die im Lauf von fast vier Jahrzehnten (1967–2005) zustande kamen und den hübschen Titel „Kingdom of Gonzo“ haben? Sein gnadenloser, grandioser Furor angesichts so verlogener, krimineller Politiker wie Richard Nixon oder der unüberbietbaren Inkompetenz des „schlechtesten US-Präsidenten aller Zeiten“, nämlich George W. Bush, den er am liebsten von einer wütenden Studentengang tot trampeln lassen wollte – diese Wut klingt in den meisten Gesprächen an und wirkt angesichts unserer heutigen toleranten Langweiler-Mainstream-Kultur und des hysterischen „Europa!“-Gefasels wunderbar erfrischend und vital.

Thompson hatte ja so etwas wie eine Mission entdeckt, als er den verlogenen Schwindler und Trickser Nixon auf Wahlkampftour erlebte und dann noch auf dem Demokraten-Konvent in Chicago 1968 entfesselte, brutale Schläger-Bullen in Aktion erlebte, die auch ihn verdroschen. Das war sein Erweckungserlebnis: „Es geht in der Politik um Kontrolle und Macht“, begriff er plötzlich. Wenn er sich nicht weiter drangsalieren lassen wollte, musste er eben in die Politik gehen und selbst die Macht übernehmen. Daher dann die medienwirksame Entscheidung, für die Sheriffwahl in Aspen zu kandidieren, die er nur knapp verpasste. Nur brach dann eben auch eine Welt für ihn zusammen, als er registrieren musste, wie George W. Bush dieses politische Inferno noch weiter in die Katastrophe und in militärische, nicht zu gewinnende Abenteuer führte. Des Gonzos Kreuzzug für Aufklärung und Gerechtigkeit wurde damit ad absurdum geführt und nahm ihm wohl auch jede Motivation zum Weitermachen.

Es wäre allerdings auch ein Trugschluss, King Gonzo als hehren Ritter im Dienst der Entrechteten und Enterbten darzustellen: Seine große Vietnam-Reportage über US-imperialistische Gräueltaten und den Sieg der Vietkong kam damals nicht zustande, weil er sich kurz vor dem Fall Saigons nach Hongkong abgesetzt hatte, um sich dort mit Drogen vollzupumpen. So hatte er ein wichtiges historisches Ereignis verpennt und einfach weg halluziniert.

Von den 17 Interviews und der sarkastischen Fragebogenantwort in Vanity Fair („Welche lebende Person bewundern Sie am meisten“? – Antwort: „Richard Nixon – trotz der Gerüchte über seinen Tod.“) sind die Interviews des brillanten Journalistenkollegen PJ O’Rourke sowie das 23 Seiten lange „Paris Review“-Interview aus dem Jahr 2000 am spannendsten. Wir erfahren nicht nur, dass er auf einem PC nicht schreiben konnte und diese Kisten hasste, dass die Las-Vegas-Reportage eine Auftragsarbeit über den Tod des amerikanischen Traums war und seine längste Non-Stop-Schreiberei fünf Tage und Nächte dauerte. Der King of Gonzo erklärt hier auch, wie er sich mit Briefen mittags nach dem Aufstehen so langsam in Form schreibt. Dieses Gekritzel verschickte er dann per Fax an alle möglichen Freunde und Feinde. Meistens hatte er so denkwürdige Sätze formuliert wie: „Friss Scheiße und stirb!“ Er komme durch diese Briefe in Stimmung und in den Rhythmus, bekannte Thompson, „es geht einfach darum, die Musik zu spüren“.

Der schrille Gonzo heute – schwer vorstellbar. Er wäre aber wohl der einzige, der die Medienszene und den Politzirkus noch aufmischen könnte. Auch wenn der Adler, wie schon der englische Dramatiker und Angry Young Man John Osborne vor fünfzig Jahren erkannte, schlecht in höhere himmlische Sphären fliegen kann, wenn er von tumben Truthähnen umgeben ist.

Peter Münder

Hunter S. Thompson: Kingdom of Gonzo/ Interviews. Aus dem Amerikanischen von Carl-Ludwig Reichert. Edition Tiamat 2011. 254 Seiten. 18,00 Euro. Eine Leseprobe finden Sie hier.