Knirsch-Ekstasen, Weltbrandstiftung, Vatermörder:

Knirsch-Ekstasen, Weltbrandstiftung, Vatermörder:

Auf der Darmstädter Mathildenhöhe liefert eine eindrucksvolle Ausstellung einen grandiosen Überblick über den Expressionismus als Gesamtkunstwerk. Peter Münder hat sich für CULTurMAG umgesehen.

Erst einmal dröhnt, wahrlich nicht überhörbar, ein markantes kakofones Staccato-Gehämmer an die Ohren des Ausstellungsbesuchers – zwölftonartig Geschnetzeltes vom Komponisten Paul Hindemith (reinhören) euphorisch fabriziert, nachdem er Oskar Kokoschkas Drama „Mörder, Hoffnung der Frauen“ 1917 entdeckt und den darin ausgeloteten Geschlechterkampf sowie das ekstatisch zelebrierte erotomane Seelenspektakel der Oper implantiert hat. Haben wir hier vielleicht schon einen griffigen Zugang zum diffusen Phänomen Expressionismus? Nach dem Motto: Wenn ein Maler ein Drama schreibt, das die Vorlage für eine (1922 in Frankfurt uraufgeführte) Oper bildet – dann ist das expressionistisch?

Warum nicht – schließlich waren Künstler wie Oskar Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Otto Dix, Franz Marc oder auch Kandinsky genauso wenig auf akribisch ausgetüftelte Vereinsprogramme fixiert wie die Dramatiker Georg Kaiser, Walter Hasenclever, Ernst Toller, Carl Sternheim oder Paul Kornfeld, die Filmregisseure Karlheinz Martin und Robert Wiene oder die Lyriker Georg Heym und Georg Trakl. Sie waren zwar untereinander ganz gut vernetzt, aber ein rigides ideologisches Programm für dogmatische Oberlehrer war diesen Individualisten zutiefst verhasst.

Das über der Eingangstür an die Decke gepinselte Zitat von Walter Gropius „Vielleicht ist der lebende Künstler dazu berufen, vielmehr ein Kunstwerk zu leben, als es zu erschaffen“, umschreibt dieses fragile Abtasten neuer Werte in einem permanenten Sondierungsprozess: Bringen die Stahlgewitter die ersehnte emotionale Entladung und einen neuen moralischen Kanon? Sind neue technische Errungenschaften wie Auto und Flugzeug die erlösenden, rasende Mobilität verheißenden Heilsbringer? Oder soll man seiner lange unterdrückten Lebensgier nachgeben, sich in hedonistische Exzesse stürzen und mit Drogen, Sex und Alkohol all die Defizite kompensieren, die vom Kriegstrauma verursacht wurden?

Leitmotiv: „Das zerrüttete Ich“

Passend zum Leitmotiv „Das zerrüttete Ich“ sind in Schaukästen Morphium-Fläschchen ausgestellt, Filmsequenzen aus dem Streifen „Nerven“ (Robert Reinert, 1919) zeigen fieberhaft-hektisches Großstadt-Nachtleben, das schon Brechts Stück „Trommeln in der Nacht“ von 1922 antizipiert. Auf mehreren Monitoren kann man weitere Filmausschnitte (aus „Dr. Mabuse“ und „Das Kabinett des Dr. Caligari“) sehen; Bühnenbildmodelle, Plakate, Briefe, Bücher und Fotos vertiefen alle angesprochenen Themenbereiche. In einer Ecke hängt das Plakat einer Expressionismus-Ausstellung, die 1920 in Darmstadt stattfand. Man spürt jedenfalls auf Schritt und Tritt, dass hier auf der Mathildenhöhe eine lange Tradition begeistert von hochkarätigen Experten gepflegt wird.

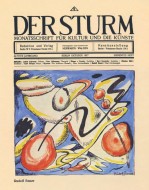

Wie einige Ausgaben der ausgestellten Zeitschriften Die Aktion, Der Sturm und Revolution belegen, rebellierten die meisten Expressionisten zwar gegen ein autoritäres System, das von grotesk-autoritären wilhelminischen Werten dominiert wurde, doch die politischen Protestdimensionen gingen auch nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs nicht über diffuse Generationsressentiments oder vage Forderungen nach einem „neuen Menschen“ hinaus. Die meisten bildenden Künstler, Dramatiker und Lyriker hatten sich in ihrer Kritik vor allem auf eine weitverbreitete bürgerlich-spießige Indifferenz konzentriert, die das Auskosten einer heilen Butzenscheibenidylle zur heilsbringenden Weltanschauung hypostasiert hatte.

Die Expressionisten setzten dagegen auf eine maximale Intensivierung und Vertiefung der Gefühle – mochte sie auch noch so vage oder allumfassend zur verschwiemelten atmosphärischen Welle mutieren oder nichts weiter darstellen als eine emotionale „Gärung ohne Richtung“, wie Alfred Döblin es in seinem Essay „Von der Freiheit eines Dichtermenschen“ bezeichnete.

„Posaunen schmettern und Mauern kieseln. Leidenschaft!“

Georg Kaiser lässt seinen flüchtigen Kassierer (im Drama „Von Morgens bis Mitternachts“) nach der Begegnung mit einer kapriziös-attraktiven Dame wie in einem emotionalen Durchlauferhitzer mehrere Stationen durchlaufen vom Sechstagerennen über einen Nachtclub bis zum Heilsarmee-Meeting, wo er vergeblich den ultimativen Kick – nämlich den leidenschaftlichen Exzess – sucht: „Aus siedender Auflösung des Einzelnen geballt der Kern: Leidenschaft! Verkleidungen von Nacktheit gestreift: Leidenschaft! Türen-Tore verschweben zu Dunst. Posaunen schmettern und Mauern kieseln. Leidenschaft! Das ist es. Das lohnt.“ Dafür hatte der Kassierer 60.000 Mark unterschlagen, und seine Familie samt muffiger Butzenscheibenidylle verlassen. Am Ende gibt er sich dann doch die Kugel, denn die Welt ist schlecht und das Heilsarmee-Mädchen, das so zutraulich und integer wirkte, verpfeift ihn für die fette, von der Polizei ausgelobte Belohnung.

Über die ins Schwülstig-Melodramatische driftenden „Knirsch-Ekstasen“ samt hymnischem Überschwang und „Weltbrandstiftung einer Feuerseele“ mokierte sich schon die Wiener Edelfeder Alfred Polgar, als er etwa 1923 über Walter Hasenclevers Protestdrama „Der Sohn“ schrieb: „Die Figuren tragen das Eingeweide außen und predigen gern über den tiefen Text ihrer Seele … Bei entsprechendem Erhitzungsgrad der Luft gerinnt ihre Prosa zum Vers.“ Doch er muss schließlich zugeben: „Von den lyrischen Schönheiten des Stücks hat die Zeit nichts abnagen können.“

Aber die heute vielleicht etwas exotisch anmutende Aktualität des Expressionismus macht sicher nicht nur dieser besondere Sprachduktus oder die extrem verdichtete Bildsprache aus. Paternalistische Strukturen, die von selbstgefälligen Amtsträgern ex cathedra für ebenso unabänderlich ausgegeben werden, wie undurchsichtige Bürokraten-Exzesse (Stuttgart 21!) , die Jagd nach dem ultimativen Kick, eine mit spießerhafter Kleinkariertheit überwuchernde Mainstream-Kultur – das mutet doch sehr „expressionistisch“ an. Und wäre eine Erbsenzähler-Mentalität, die jedem Fachidioten und Künstler sein spezielles Revier zuweist, heute wirklich ausgestorben?

Rund vierhundert Exponate aus allen Bereichen

Pedantischen Schubladen-Ordnern, die um 1917 befürchteten, ihre hübsch sortierten Kategorien würden durch Künstler wie Kokoschka dem Chaos anheimgegeben, wenn diese sich sozusagen spartenübergreifend zwischen Malen und Schreiben betätigten, antwortete Paul Kornfeld prompt: „Fragt man: Warum schreibt der Maler Kokoschka Dramen, statt nur Bilder zu malen, so erwidere ich mit der Gegenfrage: Warum komponiert er nicht auch Symphonien, Opern, Lieder, warum ist er nicht auch Bildhauer?“

Das große Rahmenprogramm mit Filmen („Das Kabinett des Dr. Caligari“, „Der Golem“, „Raskolnikow“, „Von Morgens bis Mitternachts“, „Dr. Mabuse“), dem im Darmstädter Theater aufgeführten Drama von Georg Kaiser „Von Morgens bis Mitternachts“ sowie Vorträgen und Diskussionen zur expressionistischen Architektur, Musik und Lyrik, zu Brecht, dazu noch das große Sturm-Symposium lassen kaum einen Aspekt des Expressionismus unberücksichtigt. Rund vierhundert Exponate aus den Bereichen Bildende Kunst, Theater, Film, Architektur und Tanz von 1905 bis 1925 illustrieren das Gesamtkunstwerk – eine absolut spannende, begeisternde Ausstellung.

Peter Münder

Ausstellung Gesamtkunstwerk Expressionismus, Darmstadt/Mathildenhöhe Olbrichweg 13,

64287 Darmstadt.

Bis 13. Februar 2011, Di-So 10-18 Uhr, Donnerstag 10-21 Uhr www.mathildenhoehe.eu Tel. 06151 132778

Den Flyer der Ausstellung finden Sie hier.