1 Kunstpostkarte, 1 Woche, 1 Kolumne, 1 Jahr lang: Ab Juni erscheint bei CULTurMAG wöchentlich für ein Jahr Michael Zellers SEH-REISE in zweiundfünfzig Ausfahrten, ein „Tagebuch in Bildern”: Betrachtungen zu Kunst und Leben, von den ägyptischen Pharaonen über die griechisch-römische Antike und das Mittelalter bis in die unmittelbare Gegenwart. Heute: Mies van der Rohe: Der Pavillon von Barcelona. (Alle Folgen hier).

Siebenunddreißigste Ausfahrt

An den ersten Besuch im rekonstruierten Pavillon des Ludwig Mies van der Rohe, den er zur Weltausstellung des Jahres 1929 in Barcelona gebaut hat, kann ich mich gut erinnern. Es war ein Sommertag zu Beginn des neuen Jahrhunderts, das auch das nächste Jahrtausend eröffnete. Ein heller, milder Vormittag des Südens, noch ohne die zehrende Hitze, die die Sonne auf den Tag legt, dass das Leben darunter zu erstarren scheint. Frisch wehte es durch die leeren weiten Räume des Gebäudes, die keine Grenze zwischen Innen und Außen kennen – durchlässig für Licht und Luft und Töne.

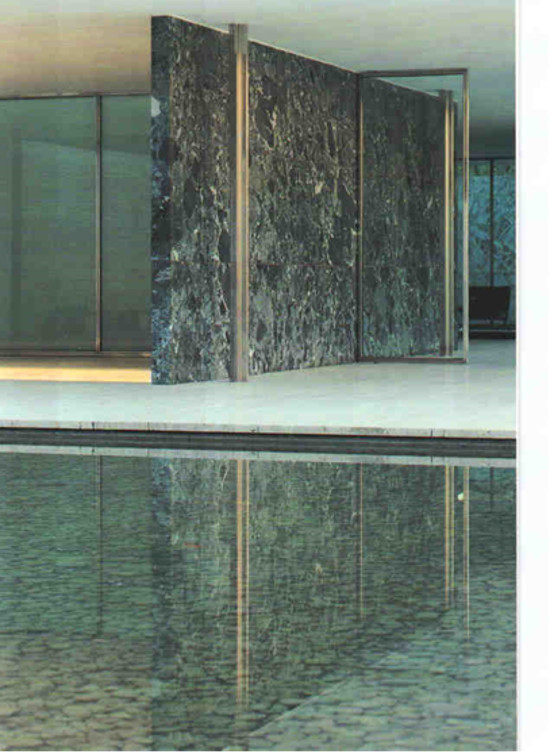

Ein langgestreckter flacher Bau, ein Geschoß nur, selbst bei den Temperaturen Kataloniens für einen sommerlichen Ferienaufenthalt wohl eher geeignet als für einen festen Wohnsitz, mit all den störenden Notwendigkeiten des Alltags, die die Architekten zu ungeliebten Kompromissen zwingen. Bis zum Boden reichendes Glas der Fenster, die Zwischenwände aus grüngemasertem Marmor (wie sollte man daran Bilder aufhängen?). Zierliche Stahlstützen, die das Flachdach aus Beton halten, so unaufdringlich hingestellt, dass sie kaum einen Gedanken an ihre schnöde Funktion aufkommen lassen, sondern eher wie Schmuckelemente wirken, die die nackten Wandflächen strukturieren. Das alles verdoppelt das spiegelnde Bassin des Hofs ins Zauberische hinein.

Eine Wohnung, unter dem Himmel des Südens, zum Träumen. Das Ideal des Einfachen, Kargen, Linearen, von Form, die sich absolut setzt, aus dem Katalog des Bauhauses, zu Ende einer republikanischen Phase in Europa.

Und das ausgerechnet in der Stadt des Antoni Gaudi! (Gerade drei Jahre, bevor Mies van der Rohe seinen Pavillon entwarf, war dieser Architekt, der das Gesicht seiner Stadt baulich bis heute prägt, von einer Straßenbahn überrollt und getötet worden, als er gerade vor seine unvollendete Kirche Sagrada hinaustrat.) Lässt sich ein größerer formaler Gegensatz zwischen zwei Baumeistern denken, die einen großen Abschnitt ihres Arbeitslebens nebeneinander teilten?

Wenn ich mein Tagebuch befrage, haben mich Gaudis Bauten, die ich in diesen Tagen zum ersten Mal mit eigenen Augen erlebte, sehr viel stärker beschäftigt als dieser futuristische Entwurf eines anderen Wohnens. Begeisterung, ja Ungläubigkeit, was der Katalane sich da zu bauen getraut hat. Beim Palau Güell, hinter den Ramblas, dem ersten Wohnbau, der Gaudi in Barcelona anvertraut worden war, spreche ich von „lastender Schwere und überbordender Materie, in einer Epoche, da in Chicago mit Stahlskelett und Beton Hochhausarchitektur in den Himmel wächst. Keine Stunde“, urteile ich nach dem Besuch im Palau Güell, „möchte ich in diesem düsteren Gemäuer leben.“

Diese Frage habe ich mir seinerzeit im Pavillon von 1929 nicht gestellt. Die Helle und die Einfachheit hatten mich bezwungen. Heute, wenn ich mir die mitgenommene Postkarte anschaue, habe ich doch starke Bedenken, ob ich denn in Mies van der Rohes Bungalow gelebt haben möchte – nicht als Idealgestalt, die im Schönen wandelt, sondern als ein Mensch des Alltags, der auch die dunklen Winkel in seinem Wohnbereich zu schätzen weiß.

Eine Antwort darauf ist ohne Gewicht. Sofort nach Ende der Weltausstellung wurde der Bau abgerissen. Erst in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde er rekonstruiert, als eine Inkunabel der Moderne.

Mies van der Rohe hat die Frage in seiner Weise beantwortet, und ich erinnere mich gut der Schadenfreude, die mich überfiel, als ich vor seiner Privatwohnung in Chicago stand, in der er die amerikanischen Jahre verbrachte. Er, der an der Entwicklung der Wolkenkratzer in den Städten dieses Kontinents seinen Anteil hatte, aus dem Geist des deutschen Bauhauses, bewohnte die Etage eines Mehrfamilienhauses, in den schweren historisierenden Formen großbürgerlicher Hausarchitektur. Einem wilhelminischen Prunkgebäude sehr viel ähnlicher als seinem eigenen Seagram Building in New York.

Das unendlich weite Feld zwischen Kunst und Alltag – unter anderem auch ein Tummelplatz für abgründigen Humor.

Michael Zeller

Mies van der Rohe: Der Pavillon von Barcelona, 1929, Rekonstruktion 1986.

Michael Zeller hat Romane, Erzählungen, Gedichte und Essays verfasst. Sein letzter Roman „Falschspieler“ erschien 2008 zuerst unter dem Pseudonym „Jutta Roth“ als angebliches Debüt einer 1967 geborenen Autorin. Zur Homepage des Autors geht es hier. Copyright des Textes: Michael Zeller.