1 Kunstpostkarte, 1 Woche, 1 Kolumne, 1 Jahr lang bei Culturmag: Michael Zeller besitzt einen großen Stapel von Kunstkarten, die er bei seinen Galerie- und Museumsbesuchen angesammelt hat. Jede Woche fischt er eine Karte heraus und hängt sie sich in die Wohnung, wo der Blick immer wieder an ihr hängen bleibt. Was darauf zu sehen ist, welche Beziehung sich zwischen Werk und Autor entwickelt, darüber wird Michael Zeller ab sofort wöchentlich bei CULTurMAG berichten. Heute: Franz Radziwill: „Der Sturm und das Bürgerzimmer“.

Aufbruch

– Mit Schnaps oder ohne: Als wäre sie an einem Silvesterabend geboren worden, die Idee von der wöchentlich wechselnden Bildergalerie in meiner Küche. Man kennt die Stimmung, wenn ein Jahr zu Ende geht: Dieses im Inneren grummelnde Bedürfnis, etwas im eigenen Leben zu verändern. Eine Kleinigkeit nur. Übernehmen darf man sich nämlich nicht. Denn dann stürzt der gute Wille schon nach wenigen Tagen in sich zusammen, und als wäre nichts gewesen, fällt der bisherige Alltag sofort wieder zurück in seinen alten Trott.

Jeder von uns hat das zur Genüge erlebt. Und trotz aller Enttäuschungen züngelt unversehens ein kleines Flämmchen auf, zaghaft, doch unauslöschlich. Und er meldet sich wieder, der legendäre gute Vorsatz. Versuchs noch mal mit der Neuerung. Aber Vorsicht: Nicht zu viel!

Diesmal ging es um den hohen Stapel von Kunstkarten, der sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte von meinen Reisen und Museumsbesuchen angesammelt hat, mehr als ein viertel Meter hoch, und er wächst immer weiter – bis zu welchem Ende? Der Impuls, etwas Schönes, Sonderbares, das ich gesehen habe, festhalten zu wollen und nicht entschweben zu lassen, ein kleines Abbild davon mitzunehmen zur Erinnerung – diesen Impuls verspüre ich bis heute. Auch wenn ich mittlerweile längst weiß, dass diese Postkarten ihre Funktion keineswegs erfüllen. So gut wie nie gab oder gibt es in meinem Alltag den Moment, dass ich eine Karte herausziehe aus diesem einsturzgefährdeten Stoß, um eines dieser Kunstwerke (sei es Malerei, Plastik oder Architektur), das mich einmal begeistert hat, wieder zu beleben. Der mächtige Stapel ist eine Masse lebloser Bilder geworden, der mir ständig im Blick ist, das heißt: übersehen wird. Ein staubfangendes Ärgernis. Schade. So viel wertvolle Augen-Blicke von einst …

So soll das nicht weitergehen, beschloss ich eines Tags. War es der leere Fleck in meiner Küche über der Spüle, an dem das Auge bei einer jener unwillkürlichen, alltäglichen Verrichtungen, gerade heute, hängenblieb? Füll die Leere da doch mit einer dieser Kunstkarten, sagte ich mir, schau sie dir eine Woche lang an und montags dann die nächste. Nicht länger als eine Woche pro Bild, um den Blick vor Abnutzung zu bewahren. Gleich holte ich aus dem Keller einen kleinen Wechselrahmen hoch, aus Holz, in Quer- wie Hochformat zu nutzen. Von oben nach unten wollte ich mich durch den Stapel Kunstpostkarten arbeiten, nahm ich mir vor in der Verwegenheit dieses Aufbruchs. Doch meine Lebenszeit reicht nicht mehr aus, um ans Ende – den Anfang eigentlich – vorzudringen. Also nutzte ich das alte Rechtsprinzip des Dezimierens, aus römischen Tagen, wenn ich nicht irre. Jede Woche die zehnte Karte von oben – sie sollte eine Woche mein Auge beschäftigen, wenn ich spüle, Tee koche, Nüsse knacke, eine Dose öffne und warm werden lasse. Zur Erheiterung des Blickes, bei den Handreichungen des Alltags. Und dann, kam es mir, könnte ich zu jeder ausgewechselten Karte doch gleich auch ein paar Worte sagen, in einem Tagebuch aus Bildern.

Und so ist diese kleine private Bildergalerie entstanden, nach dem Zufallsprinzip des Dezimierens, in – tatsächlich! – zweiundfünfzig Anläufen zu Beginn einer jeden Woche, ein ganzes Jahr lang.

Erste Fahrt

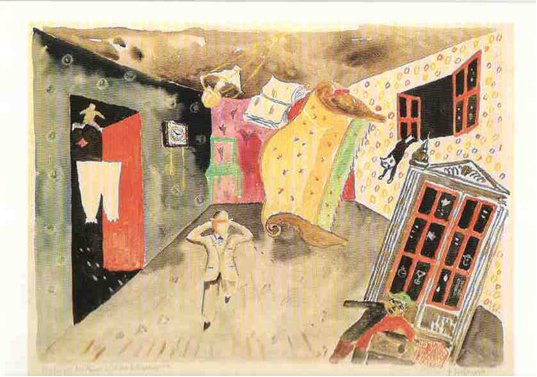

Zuoberst auf dem Stoß lag ein frühes Bild von Franz Radziwill von 1920: „Der Sturm und das Bürgerzimmer“. Das Aquarell machte den Anfang in meiner Küche über der Spüle. Ein Zimmer in bunten, frischen Farben, und alles steht und hängt und fliegt kreuz und quer darin herum. Das gelbe Sofa tanzt auf einem Bein. Die Hängelampe schlägt weit nach links aus, um dem Buch auszuweichen, das ihr entgegenflattert. Eine Katze springt aus schwarzer Nacht hinein durchs Fenster, einer der Flügel geht nach drinnen, der andere nach draußen. Darin hängt eine lange weiße Damenunterhose auf der Leine. Ein Mann im Anzug rennt auf den Betrachter zu, will fliehen, nach draußen. Ein Gesicht hat er keines, dafür trägt er einen Hut. Und hält sich mit beiden Händen die Ohren zu – vor dem Sturm etwa, der durch das Zimmer pfeift und rast? 1920: Der Erste Weltkrieg ist gerade zwei Jahre vorbei, mit all seinen Erschütterungen, die er nicht nur in die Bürgerzimmer Europas getragen hat. Die Welt ist außer Rand und Band, das Obere nach unten gekehrt, das Untere an die Decke, die Dinge ins Tanzen geraten. Doch diese verkehrte Welt wirkt ausgelassen, Karneval eher als Weltgericht. Selbst die plakatschwarze Nacht draußen, vor Fenster und Tür, hat nichts Bedrohliches. Sie ist geheimnislos, vollkommen flach. Daraus dringen keine Dämonen in das Zimmer ein. Nein, Angst empfand ich nicht im Geringsten bei diesem Bild. Es wirkte die eine Woche ausgesprochen übermütig auf mich.

Das Aquarell hatte ich neulich von Franz Radziwills Atelierhaus mitgenommen, das in Dangast steht, am Jadebusen. Dort, an der Nordseeküste, in seiner Heimat, hat Radziwill ab den dreißiger Jahren mit seiner Familie als freier Maler gelebt bis zu seinem Tod. Heute ist aus dem angebauten Atelierturm sein Museum geworden. Es sind ständige Ausstellungen darin zu sehen, nicht nur vom Meister selbst, sondern auch von ihm künstlerisch verbundenen Kollegen. Der Jadebusen, dieses kleine flache Meer, das sich täglich zweimal leert und füllt, ist tatsächlich von einem hohen Reiz fürs Auge. Genug Futter für einen Maler. Und, immerhin: Sturm!

Michael Zeller

Franz Radziwill: Der Sturm und das Bürgerzimmer, Aquarell um 1920, Dangast.

Michael Zeller hat Romane, Erzählungen, Gedichte und Essays verfasst. Sein letzter Roman „Falschspieler“ erschien 2008 zuerst unter dem Pseudonym „Jutta Roth“ als angebliches Debüt einer 1967 geborenen Autorin. Zur Homepage des Autors geht es hier. Copyright des Textes: Michael Zeller.