Rasanter Aufstieg und Fall der Bugatti-Königin

Rasanter Aufstieg und Fall der Bugatti-Königin

– Die französische Tänzerin und Zirkusartistin Hélène Delangle (1900–1984) entdeckte früh die Faszination des Motorsports, stellte Langstrecken-Weltrekorde auf, die heute noch gelten, und wurde zur Inkarnation der Roaring Twenties. Nach einem tragischen Unfall und der Diffamierung als Nazi-Kollaborateurin geriet sie jedoch in Vergessenheit. In England, USA und Frankreich erinnert man sich nun an diese hedonistische Grand-Prix-Pionierin. Von Peter Münder

Keine Frage, Hélène Delangle (Künstlername Hellé Nice), die quirlige Tänzerin, Trapezkünstlerin und Stripperin mit Benzin im Blut, die dann auch als Rennfahrerin Erfolge hatte, war die ideale Werbe-Ikone für Ettore Bugatti. Im champagnerseligen „Moulin Rouge“ lernte sie aristokratische Auto-Fans wie den Bugatti-Fahrer Baron Philippe de Rothschild und andere High-Society-Jünglinge kennen, die alle von ihren rassigen Automobilen Ballot, Delage, Delahaye, Donnet, Rosental, Voisons und Bugatti schwärmten und ihr den Einstieg in die Motorsportszene ermöglichten.

Als sie im Juni 1929 den Grand Prix für Rennfahrerinnen auf dem gefährlichen Rundkurs von Monthlery in einem gigantischen Omega 623 gewann, machte der Bugatti-Prinzipal ihr sofort ein Angebot, das diese risikofreudige Inkarnation der Roaring Twenties nicht ausschlagen konnte: Sie sollte mit dem erfolgreichen Bugatti-Modell 35C (Achtzylinder-Kompressor, 2000 ccm, 125 PS, Seilzugbremsen, Spitze 220 km/h) einen neuen Langstrecken-Weltrekord aufstellen, was ihr dann auch gelang. Hellé Nice absolvierte zehn Kilometer mit einem Schnitt von 198 km/h und wurde sogleich zur Volksheldin. Die extrovertierte Hedonistin mit einem Faible für High Speed und High Society genoss diese Publicity und setzte sich derart medienwirksam in Szene, dass Ettore Bugatti sich keine effektivere Werbekampagne wünschen konnte: Ein flotter Handstand auf dem Bugatti-Kühler, ein Salto rückwärts vor Reportern und Fotografen und schon war sie wieder in den Schlagzeilen.

Nach diesem Erfolgserlebnis stand für Hellé Nice fest, dass der fast filigrane, aber robuste Bugatti der ideale Rennwagen war – so begann die beeindruckende Erfolgsserie der Bugatti-Königin. Sie nahm an Bergrennen, Rallyes und vielen Grand-Prix-Rennen in Europa und Nordafrika teil, bei denen sie gegen berühmte Fahrer wie Louis Chiron, Bernd Rosemeyer, Rudolf Caracciola und Tazio Nuvolari antrat.

Die Postbeamtentochter Hellé Nice hieß eigentlich Hélène Delangle und stammte aus einem verschlafenen Provinznest, aus dem sie als 16-Jährige geflohen war, um in Paris ihr Glück zu machen. Bei einer Gedächtnisfeier im Achthundert-Seelen-Nest St. Mesme erinnerte im September 2010 die berühmte englische Biografin der „Bugatti Queen“ (so der Buchtitel) Miranda Seymour – verwandt mit Queen Jane Seymour (1509–1537), der dritten Frau von Henry VIII. – am Grab von Hellé Nice an das abenteuerliche Leben und den rasanten Aufstieg und Fall der PS-Amazone. Hellé Nice hatte sich selbst ihren Weg zum Ruhm erkämpft, war dann jedoch ausgerechnet vom berühmten Rennfahrer Louis Chiron als Nazi-Kollaborateurin diffamiert worden und schließlich in Vergessenheit geraten.

Vorbild für Powerfrauen und Spitzensportlerinnen

„An ihr war alles ungewöhnlich“, schwärmte Miranda Seymour, die auch Biografien über Mary Shelley, Robert Graves und Henry James verfasst hat, bei der Einweihung einer Gedenktafel für Hellé Nice: „Ihr Kampfgeist war ebenso extrem wie ihre hedonistische Lebensfreude – für viele moderne Powerfrauen und Spitzensportlerinnen ist die Bugatti Queen, die so viele Weltrekorde aufgestellt hat, jedenfalls wieder ein Vorbild.“ Auf der Gedenktafel an ihrem Grab ist neben einem kleinen Porträt der Rennfahrerin der Hinweis angebracht: „Ihr Name wird immer mit dem Bugatti 35C und dem Alfa Romeo 8C Monza verbunden sein.“ Die aus Georgia stammende amerikanische Theaterwissenschaftlerin und auf Jaguar-XK-Modelle spezialisierte Oldtimer-Jurorin Sheryl Greene war nach der Lektüre der „Bugatti Queen“ so begeistert von den extremen Leistungen der zierlichen Weltrekordlerin, dass sie eine Hellé-Nice-Stiftung zur Unterstützung junger US-Rennfahrerinnen ins Leben rief. Bei der Feier in St. Mesme erklärte sie, sichtlich bewegt von der Begeisterung und Anteilnahme der rund 300 Teilnehmer: „Heute ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, denn mit unserer Erinnerungsplakette endet endlich die lange Phase einer irritierenden nationalen Amnesie – für mich und viele Extremsportlerinnen in den USA ist die aus kleinen Verhältnissen zu Erfolg und Ruhm gekommene Hellé Nice jedenfalls ein leuchtendes Vorbild!“ Dabei hielt die Amerikanerin strahlend eine von der Hellé-Nice-Stiftung spendierte Flasche Champagner in die Kameras. Auf dem hübschen Etikett ist eine lachende, im Bugatti 35C sitzende Hellé Nice zu sehen – ein stilvolles und sehr passendes Souvenir.

Auch die texanische Professorin Patricia Lee Yongue, extra aus Houston zu dieser Zeremonie eingeflogen, hält die risikofreudige Motorsportpionierin Hellé Nice für eine vorbildhafte Powerfrau: „Sie hat nie irgendwelche Grenzen oder Vorurteile gegenüber Frauen anerkannt, sie war immer eine gutgelaunte Optimistin. Welche Extremsportlerin unserer Tage könnte da noch mithalten?“ Die Literaturwissenschaftlerin aus Texas ist wohl auch als Pionierin einzuschätzen: Sie will nämlich das Studienfach Automobilgeschichte an ihrer Uni etablieren und stößt bei diesem Bemühen bisher nur auf kopfschüttelndes Unverständnis, Hohn und Spott. Doch sie lässt nicht locker und meint: „In Kalifornien kann man auch Surfen als Studienfach belegen, außerdem ist Kunstgeschichte natürlich längst ein etabliertes Fach – aber ist ein Bugatti nicht auch ein Kunstwerk?“

Katastrophe in Monza

Im Macho-Ambiente der Roaring Twenties wollten zwar auch etliche Frauen den Nervenkitzel am Lenkrad eines Rennwagens genießen. Aber im Unterschied zur Postmeistertochter Hellé Nice waren dies meist vermögende Unternehmergattinnen wie Elisabeth Junek oder sportliche Aristokratinnen wie die Baronesse d´Elern, die den Höllenritt auf den kapriziösen Boliden wagten. Die „Alles oder Nichts“-Maxime war bei den meisten Rennfahrerinnen ebenso ausgeprägt wie bei den männlichen PS-Gladiatoren. So ärgerte sich etwa die fanatische Rennfahrerin Violette Morris dermaßen über ihre voluminösen Brüste, die sie daran hinderten, eine erträgliche Sitzposition hinter dem gigantischen Lenkrad ihres Donnet einzunehmen, dass sie sich kurzentschlossen für eine Tabula-Rasa-Lösung entschied: nämlich für eine Brustamputation.

Zum Alfa Romeo wechselte Hellé Nice 1933, weil der neue Bugatti Typ 59 für sie zu schwer und unhandlich war und sie mit dem leichteren 8C „Monza“ (Achtzylinder-Kompressor, 2,3 Liter Hubraum, 165 PS, Spitze 225 km/h) besser zurechtkam. Doch in Monza erlebte Hellé Nice ihren ersten Grand Prix auf dem Alfa als blutiges Schlachtfest: Eine Ölspur löste mehrere Unfälle aus, es starben sechs Fahrer, der polnische Graf Czaikowski verbrannte nach einem Motorschaden in seinem Rennwagen – doch das Rennen wurde nicht abgebrochen, Hellé Nice wurde Dritte. Dann ereilte sie beim Grand Prix von Sao Paulo im Juli 1936 eine furchtbare Katastrophe: Bei diesem Stadtrennen schlenderten Zuschauer über die Strecke, ein Strohballen lag mitten auf der Piste. Bei ihrem Ausweichmanöver bei ca. 160 km/h kam es zu einem schweren Unfall, bei dem nicht nur fünf Personen starben, sondern die Französin auch aus ihrem Wagen geschleudert wurde und wie ein Geschoss auf einen Polizisten traf, der sofort tot war.

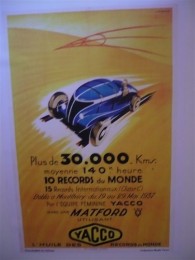

Nach einem zweitägigen Koma und einer Phase starker Verunsicherung setzte sie jedoch die Jagd nach dem ultimativen Kick im Rennwagen fort und stellte zusammen mit drei anderen Fahrerinnen im Mai 1937 auf einem panzerartig wirkenden Matford neue Langstrecken-Weltrekorde auf. Die vier Rekordfahrerinnen Odette Siko, Simone des Forest, Claire Descollas und Hellé Nice wurden mit ihren sensationellen 22 „Yacco-Oil“-Rekordfahrten (darunter 20.000 km mit einem Schnitt von 141 km/h, 30.000 km mit 140 km/h, zehn Tage mit 139 km/h) sofort zur Legende, zehn dieser Rekorde sind immer noch gültig.

Unrühmliches Ende einer Königin

Hellé Nice kassierte für ihre Auftritte als Werbe-Ikone von „Lucky Strike“, „Esso“ und „Yacco Oil“ exorbitante Honorare und erfüllte gern das Klischee vom „Lifestyle of the Rich and Famous“: Sie kaufte sich einen bombastischen Hispano-Suiza, erwarb eine Luxusvilla sowie eine 22-Meter-Yacht. Ihre Devise „No Risk, No Fun“ hatte sich zweifellos bezahlt gemacht – sie war auf dem Gipfel ihres Erfolgs. Trotzdem war sie nach dem Krieg wie eine Aussätzige behandelt worden und lebte unter einem Pseudonym in Nizza in einem rattenverseuchten Loch.

Wie kam es zu diesem unwürdigen Ende der Bugatti-Queen? Miranda Seymour ging während der Feier für Hellé Nice auf diese düsteren letzten Stationen der Rennfahrerin und auf die Diffamierungen des Rennfahrer-Kollegen Louis Chiron ein. Der hatte Hellé Nice ausgerechnet während eines Empfangs für alle Teilnehmer der Rallye Monte Carlo 1947 als Gestapo-Spitzel beschimpft. „Das ist sehr mysteriös“, erklärt die englische Autorin, „denn meine Recherchen in deutschen Archiven haben Chirons Behauptungen eindeutig widerlegt. Vielleicht hatte er es als großer Rennfahrer-Held einfach satt, den egomanischen Star Hellé Nice immer im Mittelpunkt zu erleben. Vielleicht hatte sie sich auch von befreundeten Nazis eine von Juden in Nizza aquirierte Luxus-Villa übereignen lassen, man weiß es nicht genau.“

Die juristischen Protestmanöver der Bugatti-Queen gegen Chiron blieben jedenfalls erfolglos, Hellé Nice verbrachte ihre letzten Jahre in Nizza völlig verarmt, angewiesen auf Almosen einer Pariser Künstlerstiftung. Ihr italienischer Liebhaber war mit ihrem Vermögen durchgebrannt, das sie ihm für seine geplanten Erfindungen zur Verfügung gestellt hatte. Nach ihrem Tod wurde ihre Asche 1984 nach St. Mesme überführt und im Familiengrab wegen erbitterter Familienfehden ohne eigenes Namensschild beigesetzt. „Wir dachten alle, sie sei seit Jahrzehnten irgendwo in den USA untergetaucht“, meinte eine jetzt in Irland lebende entfernte Cousine von Hellé Nice während der Feier. Ihr Kommentar war jedoch kaum zu verstehen, weil die Bugatti-Fahrer schon die Motoren ihrer betörenden klassischen Oldtimer angeworfen hatten und viele Gäste lieber auf diese von den legendären Achtzylindern produzierte Musik hörten.

Die juristischen Protestmanöver der Bugatti-Queen gegen Chiron blieben jedenfalls erfolglos, Hellé Nice verbrachte ihre letzten Jahre in Nizza völlig verarmt, angewiesen auf Almosen einer Pariser Künstlerstiftung. Ihr italienischer Liebhaber war mit ihrem Vermögen durchgebrannt, das sie ihm für seine geplanten Erfindungen zur Verfügung gestellt hatte. Nach ihrem Tod wurde ihre Asche 1984 nach St. Mesme überführt und im Familiengrab wegen erbitterter Familienfehden ohne eigenes Namensschild beigesetzt. „Wir dachten alle, sie sei seit Jahrzehnten irgendwo in den USA untergetaucht“, meinte eine jetzt in Irland lebende entfernte Cousine von Hellé Nice während der Feier. Ihr Kommentar war jedoch kaum zu verstehen, weil die Bugatti-Fahrer schon die Motoren ihrer betörenden klassischen Oldtimer angeworfen hatten und viele Gäste lieber auf diese von den legendären Achtzylindern produzierte Musik hörten.

Peter Münder

Miranda Seymour: The Bugatti Queen. In Search of a Motor-Racing Legend. London 2004. 301 Seiten. 15.99 Pfund. Den Blog der Hellé Nice Foundation finden Sie hier.

Uwe Hucke/Julius Kruta: From Milan to Molsheim. Münster: Verlagshaus Monsenstein & Vannerdat. 806 Seiten. 1200 Fotos und Zeichnungen. Großformat im Schuber. 250,00 Euro .