Orangen, bitter und süß

Orangen, bitter und süß

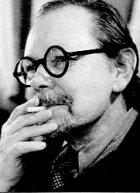

Eine Erinnerung an Heinz Czechowski, Lyriker und Essayist, der am 22. Oktober in Frankfurt am Main nach langer Krankheit starb. Von Gisela Trahms

Mit manchen Menschen hat man eine Geschichte, ohne sie persönlich zu kennen. Vor einigen Jahren war ich zum ersten Mal in Dresden und betrachtete zweifelnd den hinter Gerüsten halb verborgenen, mächtigen Baukörper der Frauenkirche – gab es nicht Dringlicheres zu tun im Osten als ausgerechnet eine Kirche zu rekonstruieren? Ich fragte Jüngere und Ältere, alle versicherten, wie großartig und wichtig für sie diese Auferstehung sei. Also änderte ich meine Meinung.

Dann stieß ich im Jahrbuch der Lyrik 2007 auf ein Gedicht mit dem Titel „Zu Mickel“, von dessen Verfasser ich noch nie gehört hatte: Heinz Czechowski. Das Gedicht war ein einziger Aufschrei der Empörung angesichts des gefaketen Wahrzeichens der Stadt. Mein erster Gedanke: Da hat einer Mut. Der stellt sich einfach quer und zetert. Ich nahm das Gedicht in den Neuen Wort Schatz auf und schrieb in meinen Text die ganzen vernünftigen Einwände gegen das Gezeter hinein und ließ ihm doch sein Recht.

Im September 2008 bat ich den Autor brieflich um die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Gedichts im Netz. Keine Antwort. Es erschien trotzdem und ich schickte einen Ausdruck an Czechowski, da ich ungern etwas hinter seinem Rücken tat. Keine Antwort. Flegel, dachte ich. Zeter doch alleine.

Und dann, Mitte Dezember, kam plötzlich eine eng beschriebene Briefkarte, voller Dank, voller Freude. Er war krank, lebte jetzt in einem Frankfurter Pflegeheim und konnte nicht weiterarbeiten an dem Gedichtband, der „Zu Mickel“ enthalten sollte, und ohne dass er es aussprach, war klar, dass er es nie mehr können würde. Ich musste heftig schlucken und schrieb einen Brief zurück, der unbeantwortet blieb. Komme ich je nach Frankfurt, nahm ich mir vor, besuche ich ihn.

Czechowski konnte das Kindheitstrauma der Dresdner Bombennacht nicht vergessen. Als Querulant kaltgestellt, überstand er die DDR mehr schlecht als recht. Er unterzeichnete den Protest gegen Biermanns Ausbürgerung, blieb aber. Nach der Wende wurde er heimatlos: Im Osten nicht mehr zu Hause, im Westen nicht Fuß fassend. Auf Stipendien von da und dort angewiesen, wechselte er die Wohnorte. Schließlich wurde er krank.

Der Zorn über die „geklonte Kuh“ der Frauenkirche wird in „Zu Mickel“ eingerahmt von niederschmetternden Befunden: Alles vergeht, nichts bleibt. Von seinem berühmten Liebesgedicht „An der Elbe“ (das hier diskutiert wird) lässt er später in einem „Best of“-Sammelband nur noch die wunderbare erste Zeile drucken. In „Zu Mickel“ ist sie noch einmal gekürzt. Eine Selbstverstümmelung ist das, ein Wüten gegen einstige Lebensträume, gleichzeitig ein tieftrauriges Horchen auf den Nachhall des geglückten Gedichts.

Ein anderes Gedicht beginnt:

Die Bitterkeit auf meiner Zunge

Rührt nicht von der Orange, die ich soeben verzehrte.

Es ist eine Bitterkeit, die nicht vergeht.

Ein elegischer Ton, und man fürchtet schon das Jammerlied. Aber nein: Dazu war er zu unduldsam und zu klarsichtig. Neben der Wehmut stand immer die Lakonie. Und dass Orangen auch süß sein können, wird nicht geleugnet. In dem schon erwähnten Jahrbuch findet sich eine Auseinandersetzung mit Pablo Neruda, die folgende Verse enthält:

In einem italienischen Ristorante

Am Rande der Straße,

Das menschenleer war,

Trank ich einen Kaffee.

Der Padron empfing ein junges Mädchen.

Er ging mit ihr durch die Tür.

Kurze Zeit später hörte ich über mir,

Wie er sie vögelte.

Die Decke bebte.

Mein Gott, dachte ich mir, hört denn das nie auf?

Man lächelt, wenn man es liest. Aber worauf zielt dieser Stoßseufzer eigentlich? Was hört nie auf? Missbrauch und Ausbeutung, über die sich Czechowski zeitlebens erregte? Oder dass die Menschen hinter dem Vögeln her sind wie verrückt? Und dass es sogar manchmal mit Liebe zu tun hat? Auch die hört nie auf, und schon wechselt das Licht.

Ich bin nicht nach Frankfurt gekommen und habe Heinz Czechowski nicht kennengelernt. Ich schaue auf die entschiedenen, schon etwas krakeligen Schriftzüge der Briefkarte und denke: Doch. Ein bisschen kenne ich dich.

Gisela Trahms

Besonders empfehlenswert: Heinz Czechowski: Die Pole der Erinnerung.

Autobiographie, 2006. 284 Seiten. 22,90 Euro.

| Czechowski-Diskussion auf Ron Winklers Blog

| Czechowskis Werk im Grupello-Verlag