1967 veröffentlichte Jorge Luis Borges sein «Buch der imaginären Wesen«, für das er vom Doppelgänger bis zum Kentauren eine Aufstellung der wichtigsten Fabelwesen aller Kulturkreise zusammentrug. Das Buch des universell belesenen Autors wurde sofort zu einem Meilenstein für die etwas in Vergessenheit geratene Wissenschaft der Parazoologie, also jenes Zweigs der imaginären Zoologie, der sich mit der Erforschung von Fabelwesen beschäftigt.

Doch so vielseitig Borges’ Buch auch war, so konnte es bei leibe nicht alle relevanten imaginären Wesen berücksichtigen. Diese Lücke schließt nun Achim Stanislawski in seinem Periodikum »Die Neuen Fabelwesen«. Es versammelt Texte um jüngst entdeckte Wesen wie den Forentroll, den Klonkrieger, die Cyborg, die Sexpuppe oder den Babelfisch.

Denn Fabelwesen leben mitten unter uns. Achim Stanislawski erzählt uns alles über sie, auch Dinge, nach denen wir zu fragen uns nie getraut hätten. Sein Buch ist ein spannender Wegweiser durch die Mythen unseres Alltags.

Alle Macht der Phantasie!

Heute: Die Sexpuppe

Heute: Die Sexpuppe

Taxonomie:

- Erstsichtung: Auf einer Feier, die Oskar Kokoschka zu Ehren einer Puppe gab

- Physische Charakteristika: Die erste Sexpuppe war das von einer Puppenmacherin in einem aufwendigen Verfahren hergestellte Ebenbild Alma Mahler-Werfels. (Stoffe, Details etc.) Heutige Sexpuppen beiderlei Geschlechts sind meist aus gummiartigem Kunststoff und aufblasbar.

- Herkunft: Die Alma-Mahler-Puppe war das zentrale Stück in einem Happening. Man kann daher durchaus behaupten, dass ihre ursprüngliche Herkunft die Kunst ist.

- Familie: Die Sexpuppe ist Teil der Familien der Bemächtigungsfantasien.

- Unterarten: Playmates, Seite-eins-Mädchen, Pornosternchen, gewisse Popsternchen

- Habitat: Sexläden, Pin-up-Kalender, Jungesell(innen)abschiede und natürlich das Internet

- Verhalten: Eher passiv

- Intelligenz: Eher gering

- Macht: Als Ideal sehr groß

- Sichtungswahrscheinlichkeit: Sehr groß. Sogenannte »Kreative« aus der Werbewirtschaft leben gemütlich von der heißen Luft in ihren Schädeln und ihrer unverrückbaren Gewissheit, dass sich Joghurt, Hausratsversicherungen und Weißbier am besten mit Titten verkaufen lassen, weshalb die Sexpuppe ein Fixstern ihrer kreativen Leistungen ist.

Ausführliche Klassifizierung

An einem schönen Julitag 1918 wurde ein schlimm verkaterter Oskar Kokoschka von der Dresdner Polizei aus dem Bett geklingelt. Ein Postbote hatte sie alarmiert, weil er auf dem Grundstück des Malerfürsten eine Frauenleiche entdeckt haben wollte. Kokoschka, noch benommen von den berüchtigten Ausschweifungen der vorangegangenen Nacht, die in Dresden längst zum allgemeinen Stadtgespräch geworden waren, führte die Beamten zu einem Abfallhaufen hinter seinem Haus, auf dem eine eigenartige Frauenfigur lag: enthauptet und über und über mit Rotwein begossen.

Es handelte sich um eine lebensgroße Nachbildung seiner verflossenen Geliebten Alma Mahler, eine von der Puppenmacherin Hermine Moos auf Anweisung Kokoschkas hergestellte Kopie des ihm auf ewig entzogenen Objektes seiner Begierden. Kokoschka hatte, nachdem die Amour fou zu dieser einmalig temperamentvollen und kunstsinnigen Frau gescheitert war, sich als todessehnsüchtiger Freiwilliger in den Weltkrieg gestürzt, eine lebensgefährliche Verwundung glücklich überlebt, und war schließlich als Kunstprofessor nach Dresden berufen worden. Die vielen Gemälde von Alma Mahler und ihm, das Stück, das er für sie schreiben wollte, seine Auswanderung in den Krieg und die überaus detailreichen Briefe an die Puppenmacherin Henriette Moos, in denen er voller schwärmerischer Verzückung die Qualitäten des von ihm imaginierten Abbildes beschreibt (die Zartheit ihrer Haut, das wallende Haar, ihre Rundungen…), lassen auf eine geradezu libidinöse Besessenheit Kokoschkas schließen.

Die leidenschaftliche, für die Gewalt des Gefühls und die Erhabenheit der Kunst immer sensible Alma, muss einen ungeheuren Eindruck auf die Künstlereliten ihrer Heimatstadt Wien gehabt haben. Die halbe Stadt muss in sie verliebt gewesen sein. Und umgekehrt sprechen schon allein die Namen ihrer drei Ehemänner Franz Werfel, Gustav Mahler und Walter Gropius für das untrügliche Gespür dieser außergewöhnlichen Frau für echte Genies. Dem jungen Kokoschka jedoch, der als aufstrebender Maler in Almas Liebe vielleicht unbewusst auch so etwas wie eine amouröse Beglaubigung seines Schicksals als Künstler gesehen haben könnte, entzog diese »Windsbraut« nach einer anfänglich stürmischen Affäre ihre Liebe. Sie, die so hingegeben von der Macht des Gefühls, von der Kraft der Musik, von der Tiefe der Empfindung schwärmen konnte, fasste ihren Beschluss zur Selbstrettung vor dieser überhitzten Liebe auf eine so kühle Weise, die Kokoschka vor den Kopf stieß. Auf der Flucht vor der ihn versengenden Glut einer gescheiterten Liebe, nahm Kokoschka die ihm angebotene Stelle im ähnlich dekadenten, mit dem gleichen barocken Zuckerguss überzogenen, aber von Wien doch weit genug entfernten Dresden an. Es war sein Liebesexil.

Doch bereits im Jahr nach seiner Ankunft machten seltsame Gerüchte über den exzentrischen Maler die Runde. Man raunte, er habe eine sonderbare neue Gespielin: eine unendlich raffiniert gefertigte (und womöglich anatomisch korrekte) Puppe, die er »die stille Frau« nenne.

Für diese Puppe habe er extra einen Fiaker angemietet, um mit ihr durch die barocken Prachtstraßen Dresdens zu fahren, sowie eine Loge in der Oper, die er heimlich mit seiner Puppe besuche, er sei unendlich verliebt in diese Puppe und veranstalte ihr zu Ehren Soirées, um sie herzuzeigen. Der Skandal, geschickt gestreut von Kokoschkas Freund Reiserl, hielt die feine Gesellschaft Dresdens über Wochen in Atem und kulminierte schließlich in jenem denkwürdigen Abend, an dem Kokoschka seine Puppe der Öffentlichkeit vorstellt – um das Wunderwerk vor aller Augen zu zerstören

In seiner Autobiografie schildert er diese Feier als ein rauschendes Fest mit reichlich Champagner und einem eigens einbestellten Kammerorchester: »Reiserl paradierte die Puppe wie bei einer Modenschau.« Bis sie schließlich auf dem Höhepunkt des Abends mit Rotwein übergossen und aus dem Fenster geschmissen wurde, wo sie am darauffolgenden Morgen der Postbote fand.

Kokoschka wurde daraufhin von den Beamten vernommen, kam aber mit seinem Puppenmord letztlich glimpflich davon: »Die Puppe war eine Effigie, die kein Pygmalion zum Leben erweckt. Ich konnte mir in Dresden damals wirklich alles erlauben.«

Eine Nachbildung der Alma-Mahler-Puppe finden Sie hier.

Die Puppe der Alma Mahler, an die Pygmalion-Kokoschka so viel Träumereien gehängt hätte, die ihn dann aber doch mit ihrem Kunstpelz und verdrahten Gliedern abstieß, sodass er sie mit ihrer rituellen Hinrichtung kurzerhand von einem Fetischobjekt zu einer den Liebeszauber bannenden Opfergabe umfunktionieren konnte, war wohl die erste Sexpuppe der Geschichte.

Die Puppe lag einige Tage in Kokoschkas Atelier herum, wo er mit ihr viele Gespräche geführt haben soll – aber das könnte auch Teil der von seinem Freund Reiserl gestreuten Gerüchte sein. Wir werden wohl niemals erfahren, was er mit der Puppe noch anstellte, jedoch ist der Wunsch, den er mit dieser künstlichen Frau, der »Effigie« Almas, verband wohl recht eindeutig. Alma Mahler-Werfel, die auf diese Eskapaden ihres ehemaligen Liebhabers recht besonnen reagiert, schreibt dazu in ihrer Autobiografie:

»Kokoschka sprach tagelang mit der Puppe, wobei er sie sorgfältig einschloss … und hatte mich endlich da, wo er mich immer haben wollte: ein gefügiges willenloses Werkzeug in seiner Hand!«

Anders als beim Voodoo-Zauber, in dem die Wachspuppe dem Hexer Macht über ihr Modell verleihen soll, besteht der Zauber der Sexpuppe in einer vollständigen Neukanalisierung der Richtung der Begierde, die sich nun auf ein künstliches Abbild (statt dem Original) richten soll. Der Besitzer ist völlig frei in der Gestaltung ihrer Ausstattung und vor allem in ihrer Handhabung. Wie alle Prototypen hatte die Puppe der Alma Mahler, die Henriette Moos schuf, noch einige gravierende handwerkliche Fehler, die Kokoschka so abstießen, dass er sie öffentlichkeitswirksam vernichtete. So wirkt der dichte Fellüberzug eher komisch als verführerisch, auch das Gesicht ähnelt eher einer Anziehpuppe für kleine Mädchen als einem menschlichen Antlitz.

Doch diese handwerklichen Fehler wurden ja begleitet durch (oder sind vielleicht auch ein Ausdruck für) eine Ungeübtheit beim Wünschen, eine noch mit wenigen Bildern illustrierten Zone neuartigen Begehrens, die Kokoschka als der tatsächlich große Künstler, der er zweifellos war, schon gesehen hatte, die Puppenmacherin Henriette Moor aber noch nicht. In einer Zeit, in der ein weitgehend hysterisches Frauenbild und Schönheitsideal vorherrschte, war die Idee der Sexpuppe noch zu wenig ausgestaltet.

Man denke nur an das etwas später von André Breton erfundene Schlagwort der »konvulsivischen Schönheit« aus seinem Roman Nadja, in der die sich in psychotischen Krämpfen windende, beinah orgiastisch-hysterische Frau, als Nexus der weiblichen Schönheit beschrieben wurde. Das gewaltsame Hervorbrechen des chaotischen Inneren der Frau, wurde hier als Offenbarung einer urtümlichen, wilden Schönheit wahrgenommen.

Die vollkommen entleerte, immanenzfreie Sexpuppe hingegen, war damals wohl noch eine schwer vorstellbare Kuriosität, die nur Freaks anziehend finden konnten. Ihr Auftreten war ein Ereignis, ein Kunsthappening, weil sie innerhalb der geläufigen Debatten über das Wesen der Frau (zwischen Otto Weiniger und Sigmund Freud) nicht eingeordnet werden konnte und deshalb verstörend wirkte. Das war tatsächlich Kunst.

Der Menschheit und vor allem den Frauen wäre wohl viel erspart geblieben, wenn Kokoschkas Puppe die einzige und letzte Sexpuppe geblieben wäre. Die große Karriere machte dieses Neue Fabelwesen nämlich erst im zweiten Anlauf. Und das kam so:

1969 gab der Medientheoretiker Marshall McLuhan dem Playboy ein ausführliches Interview. Darin kam er auch auf sein erstes Buch mit dem Titel »Die mechanische Braut« von 1951 zu sprechen.

McLuhan beschreibt in diesem Buch, das sich mit der Ideologie der Werbung in den USA auseinandersetzte, sehr eindringlich den Siegeszug einer neuen Form der Sexpuppe, der sie bis in die Magazine und Vorabendserien geführt hatte. In der »Volkskultur des industriellen Menschen« habe sich der Gedanke, dass ein künstliches Abbild eines Menschen besser ist als der Mensch selbst je sein kann, bereits durchgesetzt. Die Werbung, so McLuhan, in ihrer unermüdlichen Mission der »permanenten geistigen Aufgeilung« der Konsumenten, habe die Mannequins zu »mechanischen Bräuten« gemacht. Deren Sexyness besteht nun nicht mehr darin, einzigartig gutaussehend zu sein, sondern ganz im Gegenteil, wie es eine Anzeige aus den 1950ern markant auf den Punkt brachte, eine »gute Nummer« zu sein Sie müssen zwar hübsch, aber gleichförmig, kommodifiziert und charakterlos sein.

In der Hochzeit der Mechanisierung wird die schöne Frau selbst zu einem Produkt der Industriegesellschaft, zu einem Body, der auf dem »Fließband der Liebesgöttin« montiert werden soll. (In einem Lied von Nick Cave heißt es dazu: »One day I will buy a factory/ and I will assemble you on a production line/ I will make a million copies of you/ and every single one will be mine. Nick Cave, Lie down here (& be my girl), auf: Dig!!! Lazarus Dig!!!, 2008.) Eine ganze Industrie der Stützkorsetts, des Wasserstoffperoxids, der Intimwaschlösungen und Abdeckschmieren generiere ein Bild des sexy Püppchens als heiße Nummer, als genormte Dates, mit dem Industriemaß (90-60-90). Weiter erklärte McLuhan, in dem leider nicht in der Druckausgabe des Playboy erschienen Teil des Gesprächs, diese Fließbandgöttin werde begehrenswert, weil sie einen Body mit variablen, vom Konsumenten zu bestimmenden Features und austauschbaren Ersatzteilen (Hier besteht aber ein sehr großer Unterschied zu den Cyborgs. Diese benutzen zwar auch Ersatzteile, um ihren Körper zu verändern, jedoch in Form sogenannter »empowered body eimprovements« (kurz: EBEs). Während die Cyborgs also ihren Körper nach Lust und Laune umbauen, um eine noch größere Gestaltungsmöglichkeit zu gewinnen, sind die Sexpuppen absolut passive Wesen. Sie verändern nicht selbst, sondern werden nach den Wünschen des Kunden verändert) habe. Eine gute Nummer zu sein hieße: »Aussehen wie eine Reihe anderer Mädchen. Ein austauschbares Teil sein und austauschbare Teile haben.«

Der zuständige Redakteur des Playboys jedoch, ein Mann namens Norden, interpretiert die von McLuhan mit großer Wehmut vorgetragenen Ausführungen über Frauen vom Fließband mit austauschbaren Ersatzteilen als visionäre Beschreibung einer Zukunft, die sich die Playboy-Macher unbewusst schon immer herbeigewünscht hatten. Ganz außer Atmen lief er nach einer ersten flüchtigen Lektüre der Gesprächsprotokolle zu seinem Chef und schrie schon auf dem Gang ihm in dessen Bumsgrotte hinein: »Herr Hefner, stellen sie sich vor, dieser Professor hat uns gerade erklärt, womit der Playboy in den nächsten Jahrzehnten sein Geld verdienen wird.«

Hefner band sich den Bademantel etwas enger, stopfte sich ein Pfeifchen und begann das Interview rasch zu überfliegen. Doch er war noch nicht weit über die zweite Seite hinaus gekommen, als er schon begann wie ein Ochse mit den Augen zu rollen. »Herr im Himmel, Norden. Der Mann ist ja ein Genie!«, schrie er und warf den Papierbogen in hohem Bogen in seinen Whirlpool. »Eine solche mechanische Frau ist doch genau das, was sich unsere Kunden wünschen. Erinnern sie sich, wie viele enthusiastische Zuschriften wir gerade zu den Covern erhalten, auf denen sich unsere Mädchen, auf Kühlerhuben und Rümpfen von Flugzeugen räkelten. Norden, lieber Norden! Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Die Leute waren nicht auf das Mädchen scharf – oder nicht nur. Sie sind auf die Maschinen abgefahren! Der Marine in Vietnam, der Bankdirektor und einfache Mann von der Straße, all diese hart arbeitenden Amerikaner wollen sich nackte Mädchen mit heißem Fahrgestell ansehen. Frauen, die man sich zusammenschrauben kann, wie man möchte. Und bei Gott. Wenn Mr. America solche Mädchen will, dann werde ich sie ihm besorgen!«

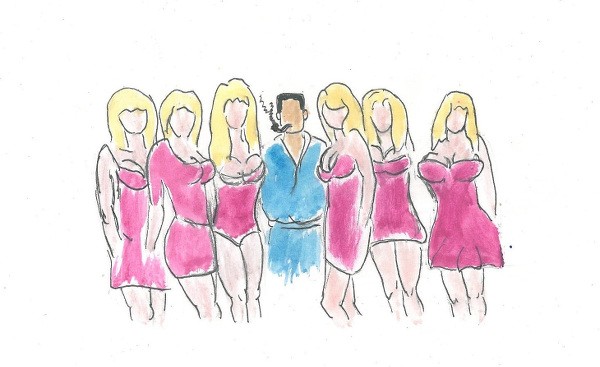

Hefner setzte sofort ein Team aus notgeilen Automechanikern, handwerklich begabten Erotomanen, Modellbauern mit erektiler Dysfunktion, einigen seiner erfahrensten Chauvies und den obligatorischen Lustgreisen zusammen, um eine neue Bildsprache für sein Magazin ausarbeiten zu lassen. Die nächsten Nummern zeigten nackte Zwillingspaare in Maschinenhallen, Fotomontagen von auf Raketen reitenden oder in Kampfjets fliegenden Nackten, junge Dinger, die mit Autos kopulierten. Diese Magazinnummern erwiesen sich als ein durchschlagender Erfolg. Sie waren umso erfolgreicher, je gleichförmiger die Modelle ausschauten. Alle Mädchen waren wasserstoffblond gefärbt, hatten einen großen Busen, waren glattrasiert und zogen so krampfhaft den Bauch ein, als praktizierten sie irgendeine abartig komplizierte Yoga-Übung.

Doch Hefner wollte mehr. Der Ehrgeiz hatte ihn gepackt. Einfach nur ein Haufen mechanische Frauen, die sich alle sehr ähnlich sahen, vor ein paar Muscle-Cars zu stellen, das konnte doch jeder. Von einem Magazin wie dem Playboy war man Besseres gewohnt. Seine Mädchen sollten sich noch ähnlicher, die Haare noch blonder, die Busen noch größer sein. Und so entschloss sich Hefner unter die Forscher zu gehen. Nach dem Besuch einiger Abendseminare in Werkstoffkunde am MIT kam er auf den Trichter, dass die nächste Fertigungsstufe in der sich immer noch rasant entwickelnden Kulturindustrie der USA nicht das chromglänzende Metall, sondern das Plastik war. Das nächste Modell der Sexpuppe musste also als Plastikversion daherkommen.

An mechanischen Frauen konnte man zwar herumschrauben, aber im Bett erwies sich dieses Modell doch als etwas kalt, ja geradezu abweisend und schroff. Zudem konnte man die einzelnen Exemplare, wenn sie einmal gegossen waren, kaum noch überarbeiten, sodass viele gleich komplett eingeschmolzen wurden. Die Sexpuppen einer neuen Generation mussten beweglicher, in der Produktion kostengünstiger und vor allem beliebig formbar sein.

Und so erfand Hefner die aufblasbare oder pneumatische Sexpuppe aus einem dünnen, variablen Polymer, deren sekundäre Geschlechtsteile man durch einfaches Aufpumpen nach Belieben in Größe und Form verändern konnte. Getreu Hefners Motto, wonach Sex etwas viel zu Kompliziertes sei, um ihn mit einem echten Menschen zu versuchen, konstruierte der moderne Pygmalion sein Geschöpf als quietschiges Versprechen, dass man auch ohne Erotik, geheimnisvolle Signale oder neckendes Spiel eine Nummer schieben kann.

Diese Eigenschaft der sogenannten Superschwelligkeit der Plastiksexpuppen (Slogan: »Alles so wie sie es wollen und wann immer sie es wollen!«) machte das Produkt so begehrt, dass Hefner selbst sich ein ganzes Dutzend davon zulegte und sich auch nicht entblödete, sie zu öffentlichen Empfängen in seine Villa oder auch bei Freunden als seine Gespielinnen mitzunehmen.

Die Sexpuppe nach den Hefner-Standardmaßen ist mittlerweile ein Produkt, das in Film, Fernsehen und vor allem in der Werbung allgegenwärtig ist. Sie ist vielleicht das erfolgreichste Produkt der Traumfabrik und ihrer Kulturindustrie. Obwohl der von ihr angewandte sogenannte »geile Blick« wesentlich schwächer ist als der »böse Blick« von Hexen und anderen Feministinnen, ist sie doch eine arge Widersacherin für alle Rockenphilosophinnen und jede kluge Frau.

Da besonders die Werbung immer wieder gerne auf die Dienste der Sexpuppe zurückgreift, formulierte die Medienwissenschaftlerin Claudia Bechtel den sogenannten »Bechtel-Test«. In Anlehnung an den von der Comic-Autorin Alison Bechdel formulierten »Bechdel-Test« für Hollywoodfilme, nach dem eine selbstbewusste Frau sich nur solche Filme ansehen sollte, in denen zumindest i.) zwei Frauen mit Eigennamen auftreten, ii.) sich diese zwei unabhängig von den männlichen Figuren miteinander austauschen und iii.) sie sich nicht ausschließlich über die Männer im Film unterhalten, benutzte Claudia Bechtel das gehäufte Auftauchen von Sexpuppen in der Werbung als Indikator für a.) den allgemeinen Sexismus in der öffentlichen Wahrnehmung von Geschlechterrollen und b.) als Gradmesser für die ungeheure Einfallslosigkeit der Werbeindustrie. Bechtel brachte dies auf die schlagend einfache Formel:

»Je mehr Sexpuppe auf ein Produkt draufgeklebt wird, um es zu vermarkten, desto geringer muss die Qualität desselben sein, weil der Werber durch sexualisierte Botschaften auf Teufel komm raus vom Inhalt des beworbenen Produkts ablenken will.«

Nachtrag zu Alma Mahler-Werfel:

Das Original, die Vorlage für die verunglückte erste Sexpuppe war eine Frau, die die Kunst mehr als alles auf der Welt liebte. Auch eine überaus stolze Frau. Viele beschrieben sie als selbstgerecht und von Standesdünkel geprägt, und doch war sie mutig genug, in Liebesdingen stets ihren eigenen Weg zu gehen. Als ihr dritter Mann Franz Werfel wegen seiner jüdischen Vorfahren – er selbst war überzeugter Katholik und Österreicher durch und durch – vor den Nazis fliehen musste, gab Alma das von ihr so geliebte Leben zwischen all den Geistesgrößen ihrer Zeit, zwischen Oper, Schauspiel und Vernissagen auf und floh mit ihrem Mann über die Pyrenäen ins Exil.

Hugh Hefner hat einmal die Sexpuppe treffend als die Sorte Mädchen beschrieben, die stets fröhlich und nie kompliziert sei (vulgo: immer sexuell verfügbar). Genau eine solche Frau war Alma Mahler-Werfel nicht. Sie war der Inbegriff einer Frau mit großem, komplexem Innenleben.

Selbst der vor Liebeskummer halb wahnsinnige Oskar Kokoschka hatte in dem Moment, als die Puppe bei ihm eintraf, erkannt: Seine Alma konnte diese niemals ersetzen.

Achim Stanislawski

Weitere Fabelwesen finden Sie hier:

Achim Stanislawski: Die neuen Fabelwesen. Von Forentrollen, Sexpuppen und Klonkriegern. Ein modernes Parazoologikon. Digitale Originalausgabe. CulturBooks Album, November 2016. Circa 140 Seiten. 6,99 Euro. ISBN 9-783-95988-045-9. Zum Buch.