„Die Heimat lag hinter uns, vor uns die Hoffnung“

„Die Heimat lag hinter uns, vor uns die Hoffnung“

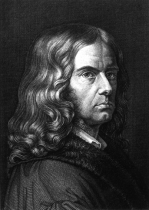

Mit „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ ist Adelbert von Chamisso (1781–1838) berühmt geworden, doch sein faszinierender Bericht der dreijährigen „Reise um die Welt“ ist kaum bekannt. Der herrlich illustrierte, jetzt veröffentlichte Band ist ein bibliophiles Prunkstück. Von Peter Münder

Das Meer ist weit, doch die Kajüte eng, dunkel und unbequem – das behagte dem 24-jährigen Lyriker, „Schlemihl“-Verfasser (1814 war die Novelle erschienen) und Forscher Adelbert von Chamisso überhaupt nicht, als er im August 1815 im Hafen von Kopenhagen auf der russischen 600-Tonnen-Brigg „Rurik“ seine dreijährige Forschungsreise um die Welt begann. Über Hamburg und Kiel war er nach Kopenhagen gelangt, hatte dort die Krönung Friedrich VI. von Dänemark miterlebt, sich in Bibliotheken, Sammlungen und Gärten umgesehen und vergeblich gehofft, hier Pferdefleisch essen zu können, „was ich als Naturforscher gewünscht hätte –aber es wurde auf der Tierarzneischule, die allein dieses Vorrecht hat, kein Pferd während meiner Anwesenheit geschlachtet“. Nun wurde ihm schließlich seine enge Kajüte zugewiesen – aber wohin mit seinen Unterlagen und all den Materialien? Und wem war er als Botaniker und „Titulargelehrter“ bei dieser Entdeckungsreise zur Erforschung einer Nordostpassage in der Beringstraße überhaupt zugeordnet, was war seine eigentliche Aufgabe? Tagebücher konnte er im quirligen Durcheinander an Bord nicht schreiben, so blieb ihm nur das Anfertigen eines Berichts nach der Rückkehr. Aber selbst darauf schien kaum jemand Wert zu legen. „Rurik“-Kapitän Otto von Kotzebue war der Sohn des berühmten Dramatikers August (1761–1819), der in Petersburg vorübergehend hohe Ämter bekleidet hatte, über hundert Stücke (darunter den Bühnenfeger „Menschenhaß und Reue“) fabrizierte, von denen Goethe selbst einige inszeniert hatte – er war der meistgespielte und bejubelte Boulevard-Blender seiner Zeit. An diesen Ruhm von Kotzebue Senior wollte der Seefahrer-filius selbst offenbar mit der Veröffentlichung eines eigenen Reiseberichts anknüpfen.

Jedenfalls behinderte er Chamisso beim Sammeln naturkundlicher Exponate und beim Anfertigen einer Chronik, was den gewissenhaften und gutmütigen Autor und Botaniker dann doch sehr enragierte. Kotzebue publizierte später seinen eigenen Bericht, in dem er einige Studien Chamissos wie einen überflüssigen Appendix verstümmelt und verzerrt unterbrachte, worüber der verständlicherweise empört war. Frust und Zweifel am Sinn der Reise steigerten sich dermaßen, dass Chamisso vorübergehend daran dachte, die Weltreise vorzeitig abzubrechen. Auch deswegen, weil seine gesammelten Pflanzen von der Besatzung zerstört wurden und andere Exponate einfach verschwanden. Zum Glück begleitete ihn der junge russische Maler Ludwig Choris, der während der Weltreise wunderbare Illustrationen von Menschen, Landschaften, Pflanzen und Tieren anfertigte, die in diesem herrlichen Großformatband für großes Kino sorgen.

Den Gelehrten verleugnen

„In meiner Kindheit hatte Cook den Vorhang weggehoben, der eine noch märchenhaft lockende Welt verbarg“, erklärt Chamisso in seinem Vorwort. Wenn er einmal über fremde Menschen und Länder berichten würde, hatte er sich damals vorgenommen, dann würde er dabei „den Gelehrten ganz verleugnen“ – die Leser müssten sich „mit mir hinträumen, wo eben uns die Reise hinführte“. Zum Glück ist er hier jedoch Poet, Träumer und gelehrter Beobachter zugleich geblieben. Es ist schon faszinierend, wie mitreißend Chamisso den Spagat zwischen Gelehrten-Bericht und lebendigen Reise-Impressionen bewältigt und damit die Praxis anderer berühmter Chronisten großer Weltreisen wie etwa der berühmten Vorgänger James Cook (1728–1779) und Georg Forster (1754–1794) fortsetzt und mit stimmungsvollen Facetten erweitert. Der geniale Georg Forster hatte ja als 17-jähriger Assistent und Illustrator zusammen mit seinem Vater Johann Reinhold an Cooks zweiter Weltumsegelung teilgenommen und seinen tausend Seiten starken Band „A Voyage round the World“ 1777 noch vor Cook und nach langen Querelen des als renitent geltenden Vaters mit den offiziellen britischen Instanzen veröffentlicht.

Ähnlich wie der radikale Aufklärer Georg Forster lässt auch Chamisso seine Empathie mit Ausgebeuteten und Unterdrückten erkennen, aber auch humoristisch gefärbte Eskapaden einfließen. Ganz spontan und unmittelbar kann er seine Irritation beschreiben, wenn er etwa zum ersten Mal Fliegende Fische wahrnimmt, die hilflos auf der „Rurik“ landen: „Diese Tiere haben Brustflossen, die zum Fluge und nicht zum Schwimmen geschickt, so lang wie der Körper sind. Sie fliegen mit ausgebreiteten Flossen ziemlich hoch und weit über den Wellen, in die sie wieder tauchen müssen, um die Geschmeidigkeit ihrer Flugwerkzeuge zu erhalten. Da sie aber das Auge des Vogels nicht haben und nicht brauchen, weil die Natur ihnen in der Luft keine Hindernisse entgegensetzt, so wissen sie Schiffen, denen sie begegnen, nicht auszuweichen und fallen häufig an Bord derer, die wie der ‚Rurik‘, nicht höher, als sich ihr Flug erhebt, aus den Wellen ragen. Begreiflich ist es, daß dem Nordmann, zu dem die Kunde nicht gedrungen ist, der Flug der Fische, Grausen erregend, als eine Umkehrung der Natur erscheine. Der erste Fliegende Fisch, der auf das Verdeck und unseren Matrosen in die Hände fiel, ward von ihnen unter Beobachtung des tiefsten Stillschweigens in Stücke zerschnitten, die sie sodann nach allen Richtungen in die See warfen“.

Auch fliegende Schweine konnte Chamisso übrigens verblüfft beobachten: als nämlich in einem fürchterlichen Sturm Aufbauten der „Rurik“ zerstört wurden und der Lebendproviant – Schweine, Hühner, Gänse – hoch in die Luft gewirbelt und über Bord gespült wurde. Einmalige Höhepunkte seiner Impressionen sind jedoch die intensiven, geradezu lyrisch anmutenden Naturbeschreibungen: „Wir schliefen die Nacht unter dem freien Himmel auf dem Verdeck. Nichts ist der Schönheit solcher Nächte zu vergleichen, wenn, leise geschaukelt und von dem Zuge des Windes gekühlt, man durch das schwankende Tauwerk zu dem lichtfunkelnden gestirnten Himmel hinaufschaut.“ Keine Frage, dies sind die unvergesslichen Momente, an die sich der Chronist auch noch nach Jahrzehnten genauestens erinnern wird.

Lebenslange Horizonterweiterung

Forschungsreisen wie die von Darwin, Cook, Forster oder später noch vom wunderbaren Grantler und „Oblomow“-Schöpfer Iwan Gontscharow (1812–1891), der auch eine dreijährige Weltreise (von 1852–1855) auf der russsischen Fregatte „Pallas“ unternahm, waren einerseits der Aufklärung verpflichtete Großmacht-Expeditionen, sie wurden aber auch instrumentalisiert für kolonialistische Bestrebungen. Das klingt zum Beispiel an, als Chamisso auf den Aleuten Vertreter der auf Pelzhandel spezialisierten Russisch-Amerikanischen Companie trifft und dann in Illiuliuk bei den Verhandlungen des Kapitäns mit den Einheimischen registriert, dass Kotzebue die Bereitstellung starker Aleuten samt Bewaffnung , Dolmetscher und aus Seelöwenfell hergestellte Westen für die Besatzung verlangt. Der nachdenklich gewordene Chamisso vermerkt anschließend: „Nach einem flüchtigen Blick auf das Elend der geknechteten, verarmten Aleuten und auf ihre selbst unterdrückten Unterdrücker, die hiesigen Russen, verbrachte ich die Tage auf den Höhen schweifend …“

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden, das Reisen als ungewohnte, strapaziöse Extremerfahrung inklusive sedierender Flauten, wüster Stürme und paralysierender Seekrankheit thematisiert Chamisso sehr genau und einfühlsam. Die mitunter wochenlangen Flauten nutzt der junge Forscher, um sich mit den Salpen zu beschäftigen: Diese quallenartigen, durchsichtigen tonnenförmigen Weichtiere faszinierten ihn, weil sich eine Art in ganz unterschiedlichen Formen darstellt. Chamisso publizierte nach seiner Rückkehr Studien über die Salpen, promovierte 1819 über diese Weichtierchen und Humboldt schlug ihn dann für die Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften vor. Chamisso hatte während der Fahrt nach Brasilien auch Zeit für die Lyrik Goethes und stellte bei der Lektüre der „Braut von Korinth“ überrascht fest:

„Ich habe in einem der vollendetsten Gedichte Goethes entdeckt, dass der vierte Vers der vierten Strophe einen Fuß zuviel hat!

Daß er angekleidet sich aufs Bette legt.

Ich habe seither keinen Deutschen, weder Dichter noch Kritiker, angetroffen, der selbst die Entdeckung gemacht hätte“…

Diese Beschäftigung mit dem überflüssigen vierten Fuß mag eine kuriose Petitesse sein – man muss aber bei seiner distanzierten Einschätzung gegenüber deutschen „Experten“ berücksichtigen, dass der auf Schloss Boncourt/Champagne geborene Adelbert von Chamisso aus einer französischen Aristokratenfamilie stammt (eigentlich heißt er Louis Charles Adelaide de Charles de Boncourt). Die Familie floh 1790 in den Revolutionswirren über Lüttich, Den Haag und Düsseldorf nach Berlin und Chamisso hatte erst spät angefangen, Deutsch zu lernen und auf Deutsch zu schreiben. Seine bekannte schattenlose Figur Peter Schlemihl wird daher mit Anspielung auf den bi-nationalen Hintergrund des Autors von etlichen Kritikern als Inkarnation einer gespaltenen, mit dem Makel einer „fragwürdigen“ Identität behafteten Persönlichkeit gesehen.

Kaum Schlaf, nie seekrank, aber extrem fett

Kaum Schlaf, nie seekrank, aber extrem fett

Auf der mit fünfzehn Kanonen ausgerüsteten „Pallas“ war der zwar gerne nörgelnde, aber umgängliche Iwan Gontscharow der bewunderte Held, weil er im Unterschied zum Kapitän und den Mannschaften nie seekrank wurde – dabei war die dreijährige Asien-Fahrt sein erster großer Segeltörn gewesen. Er ist fasziniert von all den fest verschraubten Sesseln, Tischen und Regalen, die dann doch im Sturm durch seine Kajüte kegeln, mit dem Koch diskutiert er interessiert den Speiseplan und er schreibt unermüdlich an seinen offiziellen Protokollen. Doch schlafen kann er kaum, weil man direkt über seiner Kajüte die Planken mit Sand und Steinen schrubbt, laut stampfend exerziert und mit viel Getöse herumturnt, was ihn ziemlich krank macht. Er frisst die kulinarischen Köstlichkeiten in sich hinein, wird immer fetter und schreibt in seinen Briefen an die russischen Freunde, dass er sich selbst unausstehlich finde. Bei der ersten Begegnung mit Japanern kochen plötzlich seine Aversionen hoch, aus dem friedlichen, gemütvollen Chronisten wird ein kleinkarierter Chauvinist, der die Japaner für feige, lächerliche Untermenschen hält, die sich nie entscheiden können und über die lächerlichsten Banalitäten hohe, weit entfernt amtierende Würdenträger entscheiden lassen:

„Nun habe ich diese ‚Japse‘ also vor Augen. Ihre Schädel sind geschoren, rückwärts lassen sie ein Zöpfchen stehen; sie tragen Jacken und Röcke, aber keien Hosen und Unterhosen, die Gesichter sind blaß und gelblich, restlos rasiert und glatt wie bei geldwechslern, immerzu lächeln und kniscksen sie. Ganz ungewöhnlich, seltsame Wesen: weder mann noch Weib. Obwohl jeder zwei degen trägt, sind sie feige und kriecherisch, höflich und weich. Aber man darf ihnen nicht die Finger in den Mund legen: sie sind listig und hinterhältig“.

Da Gontscharow sich beim offiziellen Empfang des Gouverneurs extrem tollpatschig verhält, die Strohmatten mit seinen Stiefeln lädiert und auf die filigranen Japaner wie ein elefantöses Schreckgespenst wirkt, dürfte seine aversive Einstellung sicher auch auf die belustigt-empörte Reaktion der Japaner gegenüber dem unbeholfenen westlichen Besucher zurückzuführen sein – ein klarer Fall von „culture clash“.

Total begeistert ist der Russe dagegen von den wieselflinken Chinesen – die zaubern auf ihren Märkten, mitten auf den Straßen und einfach überall, hunderte von ungewohnten Gerichten aus der Pfanne, ziehen ihre Münzen auf Schnüren auf, lassen sich munter auf normale Preise runterhandeln und brauchen keine höhergestellten Instanzen für irgendwelche Entscheidungen. Nur die Kunst der perfekten Teezubereitung haben sie nicht kapiert: Der pechschwarze Tee sei noch schlechter als der englische, sehe aus wie zerkochte Kohlsuppe und schmecke auch so, meint Gontscharow. Kann es sein, dass der schlaflos durch die Weltmeere segelnde Autor nach seiner Rückkehr nach St. Petersburg 1855 die fixe Idee entwickelte, endlich mal in Ruhe gelassen zu werden? Ist es abwegig, dass er den Traum vom erholsamen Dauerschlaf nach seiner maritimen Permaschaukel zum Lebensinhalt machte und seinen lethargischen, handlungsresistenten Oblomow dann 1859 in seinem Roman als Inkarnation einer Bartleby-artigen „I would prefer not to“ –Verweigerungshaltung gestaltete? Seinem treuen, kauzigen Diener Faddejew, so liebevoll in den Reisebeschreibungen und Briefen beschrieben, hat Gontscharow im Oblomov ja auch ein schönes Denkmal geliefert. Diese Überlegungen ergeben sich nach der Lektüre seiner herrlichen „Briefe von einer Weltreise“ jedenfalls fast zwangsläufig.

Klipper –Weltreise als existentielle Grunderfahrung

In seinem Essay über Georg Forster bezog sich Friedrich Schlegel 1797 auf Forsters Aussage, die drei auf Ozeanen zugebrachten Weltreise-Jahre hätten sein „ganzes Schicksal“ bestimmt und ihn enorm beeinflusst: „Fesseln, Mauern und Dämme waren nicht für diesen freien Geist“, konstatierte Schlegel. Auch auf Chamisso trifft diese Einschätzung zu. Und sogar der schrullige, kapriziöse und saukomische Gontscharow, der sich zu Beginn seiner Weltreise noch über das langweilige Meeresrauschen echauffiert („Das Fahren mit einem Segelschiff erscheint mir als beklagenswerter Beweis für die Schwäche des menschlichen Verstands“) und seinen Törn vorzeitig abbrechen will, zieht schließlich doch ein begeistertes, wenn auch leicht Baedeker-durchtränktes Fazit: „Eine Seereise in ferne Länder bereichert Gedächtnis und Phantasie mit herrlichen Bildern und interessanten Episoden, schafft neues Wissen und bringt den Reisenden in ein enges Verhältnis zu dem ganzen Kreis der Seeleute, hervorragenden Männern und guten Kameraden. Es ist ein Erlebnis, das man sein Leben lang im Herzen bewahrt und das man so wenig vergißt wie seltene und teure Gäste“.

Ähnlich dürfte es auch dem Leser dieser wunderbaren, spannenden und bereichernden Reisebücher ergehen.

Peter Münder

Adelbert von Chamisso: Reise um die Welt

. Die Andere Bibliothek. Großformat-Sonderband. Mit 150 Lithogr. Von Ludwig Choris. Berlin 2012. 530 Seiten. 99,- Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Porträt Adelbert von Chamisso: Wikimedia Commons/gemeinfrei.

Georg Forster: Reise um die Welt. Illustriert von eigener Hand. Sonderband Andere Bibliothek – sowie Insel Taschenbuch. Herausgegeben von Gerhard Steiner. Frankfurt 1983. 1040 Seiten. 99,- Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

Iwan Gontscharow: Briefe von einer Weltreise. Ergänzt durch Texte aus der Fregatte Pallas. Herausgegeben und übersetzt von Erich Müller-Kamp. Diogenes Verlag 1982. 423 Seiten. 12.80 Sfr.