Bunny weg, Fernseher an!

Bunny weg, Fernseher an!

Beatriz Preciado beschreibt in ihrer Studie die Befreiung des (Ehe-)Manns durch Playboy-Ikone und Verleger Hugh Hefner anhand seiner architektonischen Visionen. Hefner und der Playboy als heterosexuell-maskuliner Teil der sexuellen Revolution – das Gegenstück zur Emanzipation der Frau. Wer bis jetzt erfolgreicher war, liegt wohl auf der Hand. Von Christina Mohr

Betty Friedan und Hugh Hefner als VerfechterInnen derselben Sache? Auf den ersten Blick scheinen die Ziele der feministischen Publizistin und des Playboy-Verlegers unvereinbar. Auf den zweiten Blick sind sie das wohl auch, aber der spanischen Philosophin und Queer-Theoretikerin Beatriz Preciado („Das kontrasexuelle Manifest“) gelingt es in ihrem neuen Buch „Pornotopia“ schlüssig, Friedan und Hefner trotz selbstredend disparater Ansätze als leidenschaftliche Kämpfer gegen die sich in den 1950er-Jahren in den USA epidemisch ausbreitende Vorstadthölle zu präsentieren. Der Unterschied ist klar: Friedan wollte die Hausfrau befreien, Hefner den (Ehe-)Mann.

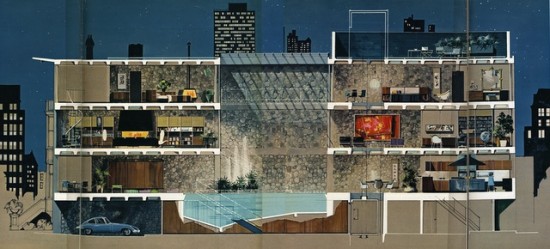

Hier setzt Preciado mit ihrer zunächst kompliziert scheinenden, dann umso einleuchtenderen These an: Das Playboy-Magazin ist nur ein Teil des Hefner’schen Befreiungsplans für den im Suburb-Einfamilienhaus eingekerkerten, entmännlichten Mann. Beatriz Preciado richtet den Fokus auf Hefners architektonische Konzepte für Apartments, Penthouses und Villen („Mansions“), die im Playboy seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 1953 eine große Rolle spielen. Hefner konstruierte ausgeklügelte Pläne, wie der Junggeselle/geschiedene bzw. getrennte Mann/Lebemann („Playboy“) wohnen sollte. Der wichtigste Punkt dabei: Das Apartment sollte den (zahlreich erwarteten) Besucherinnen keinen Anlass bieten, sich dort niederzulassen oder gar häuslich einzurichten. Sprich: keine (sichtbare) Küche, keine Ablageflächen im Bad, nur ein großes Bett und funktionale „Gadgets“ für das Kind im Manne – alle „weiblichen“ Elemente hatten in einer Hefner-Wohnung nichts verloren. Das Apartment als Spielwiese, Fantasie- und Verwirklichungsort für erotische Träume (= Pornotopie). Hefners idealtypischer Playboy, als den er sich selbst stets inszenierte, war kein Naturbursche, sondern gab sich den Segnungen des erfindungsreichen mittleren 20. Jahrhunderts hin: Fernbedienungen für aberwitzige Geräte, dreh-, versenk- und kippbare Betten und Wände, von allen Seiten einsehbare gläserne Swimmingpools, Unterhaltungselektronik en masse – der sinnenfreudige Bachelor musste seine Wohnung überhaupt nicht mehr verlassen.

Dementsprechend sind auch die Fotos im Playboy konzipiert: Preciado hat genau hingeschaut, Archive und Playboy-Jahrgänge durchgeackert und in jeder Ausgabe Belege für Hefners architektonische Visionen gefunden. Die berühmten Bunnys, Playmates und Centerfold-Girls zeigen ihre Vorzüge nicht auf Wald und Wiese, sondern in der Playboy-Mansion, in der sie als Kurzzeit-Gespielin ihren Mantel im drehbaren, unsichtbar vertäfelten Kleiderschrank aufhängen durften. Der Playboy-Mann braucht zum Kochen und Waschen keine treu sorgende Gattin, dafür hat er schließlich seine ferngesteuerten Geräte. Nach erledigtem Liebesdienst verschwindet das Bunny und der Bachelor kann fernsehen – ein Männertraum. Der sich – dank Magazinauflagen in Millionenhöhe – durchaus manifestierte und den durch Weltkriege und leise sich regenden Feminismus geschwächten Mann wieder an sich selbst glauben ließ. Hefners Pornotopien finden sich heute in HipHop-Videos und Reality-Shows wieder – zum Beispiel in der von Hefner selbst produzierten Serie „The Girls of the Playboy Mansion“ (Originaltitel: „The Girls Next Door“). Beatriz Preciado sieht in Hefner und im Playboy einen Teil der sexuellen Revolution – das maskulin-heterosexuelle Gegenstück zur Emanzipation der Frau. Wer bis jetzt erfolgreicher war, liegt wohl auf der Hand.

Christina Mohr

Beatriz Preciado: Pornotopia – Architektur, Sexualität und Multimedia im Playboy (Pornotopía : arquitectura y sexualidad en „Playboy“ durante la Guerra Fría, 2010). Aus dem Spanischen von Bettina Engels und Karen Genschow. Berlin: Wagenbach Verlag 2012. 168 Seiten. 24,00 Euro.