Der Ritter der Kokosnuss

Der Ritter der Kokosnuss

– (Aktualisiert am 2.3.) In einem der ersten Interviews, das Christian Kracht 1995 zum Erscheinen seines Debütromans „Faserland“ gab, ließ sich der damals noch nicht einmal dreißigjährige Autor nicht nur zu abfälligen Bemerkungen über die SPD oder Busfahrer hinreißen, sondern auch zu Sätzen wie: „Der bevorstehende Verfall eines Wertesystems oder einer Gesellschaft kündigt sich immer durch das massenhafte Entstehen sauschlechter Alltagsästhetik an.“* Man erahnt also, wie Kracht in den Ruch geraten konnte, ein ziemlich übler Schnösel zu sein. Von Joe Paul Kroll

Zementiert wurde diese Wahrnehmung durch Bücher wie die Apologie einer kleinstädtischen Popperjugend, mit der Florian Illies unter dem Titel „Generation Golf“ reüssierte. Illies unterlief dabei das klassische Missverständnis, „Faserland“ als Manifest einer Lebenshaltung zu lesen. Solche affirmativen Lektüren dürften Kracht, der eine Weile durchaus munter mitspielte, allmählich so geärgert haben, dass er sich in seinen Interviews immer undurchdringlicher gab. Wer da sprach, war zuletzt „Christian Kracht“, eine Kunstfigur, die von ihrem Schöpfer wenig mehr preisgab als die Lust am Spiel, an der Verstellung, an der Provokation. Das Problem, seine Protagonisten und deren Ansichten mit ihm identifiziert zu sehen, verfolgt Kracht jedoch bis heute.

Nun hat sich eine Äußerung aus diesem frühen Interview zumindest teilweise bewahrheitet: „Ich werde ein Buch über ehemalige deutsche Kolonien in Afrika schreiben“, hieß es da. Nicht Afrika, sondern die Kolonie Deutsch-Neuguinea ist der Schauplatz von Krachts neuem Roman „Imperium“. Nach dem Erscheinen des Vorgängers, „Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten“, hatte Kracht einen Rückzug angedeutet und immerhin die Werkphase des „Triptychons“, seiner ersten drei Romane, für beendet erklärt. Diese drei Romane – zwischen den genannten erschien „1979“ – beschreiben jeweils die Wanderung eines Ich-Erzählers seinem Verschwinden entgegen.

Mit der Verwendung der dritten Person (sowie der konsequent durchgehaltenen indirekten Rede) und der Fokussierung auf einen Schauplatz läutet Kracht formal eine neue Werkphase ein. Der Protagonist ist diesmal eine historische Figur: August Engelhardt, Vegetarier, Nudist und damit an sich kein untypischer Vertreter der Lebensreformbewegung, die sich um 1900 gegen den saturierten Wilhelminismus auflehnte. Engelhardt trägt sein Erspartes in die deutschen Besitzungen im Westpazifik, kauft sich dort eine Insel samt Kokosplantage und beschließt, nur noch von dieser vollkommensten aller Früchte, „dem wirklichen Sakrament der Natur“, zu ernähren. Da es keinem Lebensreformer genügen durfte, das eigene Leben in Ordnung zu bringen, hüllt Engelhardt sein Unternehmen in die religiöse Verkleidung eines „Sonnenordens“, dessen einziges ständiges Mitglied freilich er selbst bleibt – putative Mitaussteiger halten es nicht lange auf Kabakon aus oder werden gar nicht erst vorgelassen.

Dass so etwas nicht gut gehen kann ahnt, wer mit der Geschichte utopischer Projekte dieser Art vertraut ist, erst recht aber, wer Krachts Faszination an Projekten wie der etwas früher entstandenen Siedlung Nueva Germania in Paraguay kennengelernt hat. Ein Leitmotiv des Briefwechsels mit David Woodard, (zur CM-Rezension von „Five Years“) das Umschlagen der Utopie in die Hölle, wird im vorliegenden Roman durchgearbeitet. Dies gilt auch, insofern solche Höllen bevorzugt dort entstehen, wo das Leben nach Maßgabe der Kunst gestaltet werden soll. So lässt Kracht Engelhardt sich fragen, „ob nicht sein Aufenthalt auf Kabakon eventuell auch als Kunstwerk angesehen werden könne […], daß er möglicherweise selbst sein eigenes künstlerisches Artefakt sei“.

Schädelstätte eines Traums

Schädelstätte eines Traums

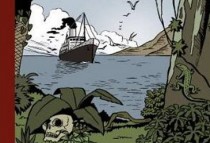

Bleiben wir aber noch einen Augenblick an der Oberfläche. Denn der Schädel, der auf dem Umschlagbild im Vordergrund liegt, führt geradewegs zum Kern des Romans. Zunächst fungiert er natürlich als barockes Memento mori, als Vorahnung dessen, was die Zivilisation, die in Gestalt eines Schiffes vom Horizont her einfährt, erwartet. Doch Engelhardt erscheint es, als sei es „die Kokosfrucht, die von allen Pflanzen dem Kopf des Menschen am meisten ähnelte“. Die Identifikation von Mensch und Nuss wird im weiteren Verlauf des Romans auf die Spitze getrieben: Die einzige Ergänzung zur Kokosdiät, die Engelhardt sich schließlich gönnt, ist der Verzehr eigener Körperteile. Zuletzt gelangt Engelhardts Traum auf Kabakon zu seiner Schädelstätte.

Durch die Einheit von Umschlag, Einband in Halbleinen, Satzbild und Text nimmt „Imperium“ den Charakter eines kleinen Gesamtkunstwerks an. Das Umschlagbild versteckt im Gewand der ligne claire eine komplexe Symbolik, und eine ähnliche Durchkreuzung der Stilebenen zeichnet auch „Imperium“ als Roman aus. Immer wieder werden gerade dramatische Szenen wie im Comic geschildert: Engelhardt entgeht Schlachtung und Verzehr durch seine der Anthropophagie kaum entwöhnten Inselgenossen, indem er unter großem Gelächter auf einer Lache von Schweineblut ausrutscht. Zusätzliche Komik bezieht diese Mixtur aus Kannibalenwitz und Slapstick aus dem hohen, gestelzten Ton, in dem nicht nur dieses Ereignis referiert wird, sondern der den gesamten Roman durchzieht.

Vorbild ist hier natürlich Thomas Mann, an dessen Grab die Reise des Ich-Erzählers von „Faserland“ endet. Auf Mann wird schon auf der ersten Seite verwiesen, indem Kracht auf dem Schiff, das Engelhardt gen Osten befördert, zum Frühstück jenes kräftige Porter-Bier servieren lässt, das auch Hans Castorp aufpäppeln sollte. Mit Mann verknüpft ist außerdem ein in einer Rückblende erzähltes, schicksalhaftes Ereignis im Leben Engelhardts. Dessen Weg kreuzt auch den Hermann Hesses, während die Begegnung mit Franz Kafka dem Antisemiten und zeitweiligen Ordensbruder Aueckens vorbehalten bleibt. Eine vierte unbenannte Gestalt, ein verhinderter Kunstmaler und Weltkriegsgefreiter, ragt gelegentlich in das Geschehen hinein. Von ihm wird später noch zu reden sein.

Der vermeintlich hohe Ton, den Kracht hier anschlägt, ist jedoch von Bruchstellen durchzogen. Oftmals besteht er nur aus Klischees und archaisierenden Phrasen die, aneinandergereiht, eine beinahe schon parodistische Simulation des Thomas-Mann-Sounds ergeben. Befremdlich wirkt auch Krachts Vorliebe für ein unidiomatisches Vokabular, für Wendungen wie „zeremonienlos“, ein Wort, das offenbar über das im Englischen völlig plausible „unceremonious“ den Weg in den Text fand, der dadurch manchmal wie eine etwas ungelenke Übersetzung wirkt. Dasselbe gilt für die Phrase „er ist weit darüber hinaus“ etwas zu tun – „he is way past doing something“. Dazu kommen eindeutige Fehler wie die Verwechslung von „gesonnen“ mit „gesinnt“ oder ein Genitiv, der ein theologisch interessantes Problem aufwirft: „des Heilands Jesu Christi“.

Wer derlei moniert, muss sich trotzdem nicht den Vorwurf der Pedanterie gefallen lassen. Denn wenn es sie gibt, die „Methode Kracht“, die der Kritiker einer bedeutenden Wochenschrift unlängst in etwas ganz anderem entdeckt haben will, dann äußert sie sich so: In der Erzeugung eines Nebelschleiers, in dem sich kaum mehr ausmachen lässt, ob es sich um grobe Schnitzer oder bewusst eingesetzte Verfremdungseffekte handelt.

Dazu gehört auch, dass Kracht diesmal die Identifikation von Autor und Figur zu provozieren scheint: Auf den jüngsten Pressefotos posiert er mit Stoppelbart und strähnigem, schütterem Haar, wie müde und des Lebens überdrüssig. Sein Erscheinungsbild ähnelt darin dem des ausgemergelten August Engelhardt, wie ihn Aufnahmen der letzten Jahre zeigen.

Zombie Nation

Neben der Pflege eines gespreizten Stils erinnern an Thomas Mann auch andere Motive des Romans, etwa der Nexus zwischen Musik und Infektion, vor allem aber der Anspruch, das Verhängnis Deutschlands anhand einer einzelnen Gestalt darzustellen: Hier August Engelhardt, dort Adrian Leverkühn. Es soll „stellvertretend die Geschichte eines Deutschen erzählt werden, eines Romantikers, der wie so viele dieser Spezies verhinderter Künstler war, und wenn dabei Parallelen zu einem späteren deutschen Romantiker und Vegetarier ins Bewusstsein dringen, der vielleicht lieber bei seiner Staffelei geblieben wäre […]“ – keine Frage, wer gemeint ist.

August Engelhardt steht also pars pro toto für Deutschland. Das heißt aber nicht, dass er für jenen anderen Vegetarier steht, und noch weniger, dass die Gestalt des Ersten zu einer positiven Identifikation mit Letztem einlädt. Was es aber heißt, ist, dass Körper und Geist August Engelhardts gleichnishaft für das stehen, was zwischen 1900 und 1945 in, durch und mit Deutschland passiert ist.

Diese Versuchsanordnung ist schon heikel genug. Engelhardts Wahn beginnt als Versuch, an Leib und Seele zu gesunden, ein Anspruch, der prinzipiell die gesamte Welt einschließt, praktisch aber als Sonderweg fortgeführt wird und in der Katastrophe endet. Engelhardts Geschichte, wie Kracht sie erzählt, ist zunächst eine Krankengeschichte. Dass die Reduktion eines historischen Zusammenhangs aufs Pathologische, oder auch nur der Gebrauch der Krankheit als Metapher, zutiefst problematisch ist, gilt schon für „Doktor Faustus“. Nicht zuletzt tritt dabei die objektive Schuld des Subjekts zurück hinter die mildernden Umstände, zu denen Krankheit und Wahnsinn rein juristisch zählen.

Dennoch ist die Geschichte Engelhardts schlimm und als Gleichnis deutlich genug. Er wird immer wunderlicher, vereinsamt völlig, und seine Bücher – der Schatz einer eben nicht an die Scholle gebundenen deutschen Kultur – vermodern. Schon vom Aussatz gezeichnet, beginnt er mit der Selbstzerfleischung, und zu den Symptomen seines Wahns gehört schließlich auch der zuvor aus universalistischer Überzeugung abgelehnte Antisemitismus.

Tatsächlich nahm die Geschichte August Engelhardts 1919 ihr Ende, als der Kokovore tot auf seiner Insel aufgefunden wurde. Krachts Roman allerdings verlängert um seiner symbolischen Vollendung willen dieses Leben bis 1945. Der abgemagerte, doch von der Lepra „wie durch ein Wunder“ geheilte Engelhardt wird von amerikanischen Soldaten gefunden, mit Coca-Cola und Hotdogs zu Kräften gebracht, und erzählt seine Geschichte. Danach stirbt er – irgendwann. Versuchen wir uns einmal an einer Deutung dieser Diskrepanz zwischen Roman und Wirklichkeit:

Vom Leben Engelhardts zwischen 1919 und 1945 erfahren wir nichts. Von Deutschland erfuhr die Welt während dieser Zeit nur zu viel. Aber: Wenn Engelhardt „Deutschland“ verkörpert, dann nicht als Deutsches Reich, sondern als deutscher Geist. Also solcher geriet er um 1900 in eine existentielle Krise und geisterte nach 1919 als Untoter herum. Was der Westen 1945 brachte, war mehr als Befreiung: Es war Erlösung.

Die mittelalterliche Legende vom Heiligen Erkenwald erzählt, wie dieser als Bischof von London im 7. Jahrhundert der Öffnung eines vorchristlichen Sarkophags beiwohnte. Der darin befindliche Leichnam war unverwest und klagte dem Bischof alsbald sein Leid als unerlöster Heide. Der Bischof war so gerührt, dass er mit seinen Tränen den Heiden taufte, woraufhin der Leichnam umgehend zu Staub zerfiel. Und genauso geschieht es dem Protagonisten von Krachts Roman, nur dass dem Untoten, Unbekehrten statt der Taufe die Sakramente der Eucharistie (unter beiderlei Gestalt) und Beichte gespendet werden. Derart eins geworden mit den Erlösern kann er – und mit ihm der deutsche Geist – sein Leben in Frieden aushauchen. Die Kokosnuss, die Engelhardt anfangs als Zeichen der Einheit mit dem Göttlichen, als „theosophischer Gral“, gegolten hatte, hat versagt. Sie entpuppt sich zuletzt als böser Götze.

Historia in nuce?

Man kann natürlich diskutieren, ob Kracht mit „Imperium“ nicht teilhat an einer Mystifikation der deutschen Geschichte, die von deren akkuratem Verständnis eher ablenkt, oder ob der Umweg über das Gleichnis nicht zuletzt als der direktere sich erweisen könnte. Keinen Diskussionsbedarf geben kann es über die Frage, ob „Imperium“ ein Stück rechter Propaganda darstellt. Dies tut der Roman nicht, und sie ist in dieser Schlichtheit wohl auch die langweiligste, nichtssagendste Frage, die man an ein Kunstwerk stellen kann. Interessant sind nämlich stets die ästhetischen Mechanismen, die ein Kunstwerk von einem Flugblatt unterscheiden. Selbst das sich salomonisch dünkende Urteil, Kracht sei kein Nazi, wohl aber antimodernem Gedankengut verpflichtet, krankt an der darin nach wie vor enthaltenen, verkürzenden Gleichsetzung von romantischem Antimodernismus und Nationalsozialismus. Die Geistesgeschichte aber ist komplizierter, mehrdeutiger.

Zur Untermauerung ihrer Vorwürfe haben Krachts Kritiker denn auch seine Äußerungen in „Five Years“ heranziehen müssen. Dabei übersahen sie gleich zwei Ebenen des Kontexts: Zum einen den Unterschied zwischen einem Brief und einem literarischen Werk (und wie „Five Years“ diesen wiederum in Frage stellt), zum anderen den Zusammenhang des Diskurses, in dem diese Äußerungen stattfinden. Nun sollte man gerade für David Woodard, den Kracht im Briefwechsel zur Ordnung ruft, vielleicht nicht die Hand ins Feuer legen. Hieraus allerdings Vorwürfe gegen Kracht selbst und seinen Roman zu konstruieren zeigt: Der Grundsatz, wonach die Gründlichkeit einer Untersuchung immer im Verhältnis stehen sollte zur Schwere des Vorwurfs, wird dort missachtet, wo mit wenig Aufwand viel Getöse erzeugt werden kann. Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass gewisse Kritiker noch eine Scharte mit Kracht auszuwetzen haben.**

Natürlich ist auch „Imperium“ nicht frei von Ideologie. Auf die Problematik, Geschichte im Sinnbild einer Krankheit zu begreifen, wurde bereits eingegangen, und die Möglichkeit einer Erlösung des deutschen Geistes ist nicht minder heikel, auch wenn sie um den Preis von dessen Tod stattfindet. Andere Kritiker mögen wiederum bemängeln, Imperialismus und Rassismus würden verharmlost. Es ist vorstellbar, dass ein größerer Roman auch diesen Bedenken gerecht werden könnte. Doch darum geht es hier nicht. Interessanter sind allemal die Mittel, mit denen Kracht seine Ideen ausgestaltet. Und so verdient auch „Imperium“, zuvorderst als literarischer Text gelesen und an diesem Anspruch gemessen zu werden – auch, weil der Roman bei und neben allen gerade ästhetischen Fragwürdigkeiten eine unterhaltsame Lektüre über eine so obskure wie merkwürdige Episode der deutschen Geschichte darstellt.

Nachtrag 2. März: Wie ich jetzt erst sehe, hat Georg Diez im aktuellen Spiegel (27.2.2012) eine Replik auf seine Kritiker veröffentlicht. Auffällig ist daran zunächst, dass Diez von einer inhaltlichen und ästhetischen Auseinandersetzung mit „Imperium“ in noch stärkerem Maße absieht, als dies schon in seiner ursprünglichen Rezension der Fall war. Stattdessen schießt er sich weiter auf „Five Years“ ein und fördert Beweismaterial zutage, das haarsträubend zu nennen wäre, wenn Diez nicht auf eine gewissenhafte Kontextualisierung verzichtete. Ebenso erstaunlich ist Diezens Volte in der Verwendung des Terminus „rechts“. Was im ersten Artikel eindeutig als diskriminierender Begriff – im Sinne des Kampfes „gegen rechts“ – gebraucht wurde, soll nun plötzlich eine legitime Position innerhalb des intellektuellen Diskurses sein, und für das Recht, ein „rechter“ Schriftsteller zu sein, bürgt jetzt Botho Strauß.

Es ist womöglich der Fall, dass Diez einen weitergehenden Groll pflegt gegen eine Literaturkritik, die noch an die politisch verrufensten Texte zuvorderst ästhetische Kriterien anlegt – als Muster zu nennen ist hier Karl Heinz Bohrers Übertragung poststrukturalistischer Methoden auf Autoren wie Ernst Jünger. Diese Lesart, und ihr zuarbeitende Autoren wie Kracht, begreift Diez offenbar als Bestandteil derjenigen „Ironiehölle“, der die demokratischen Aufbrüche weltweit gegenüberstünden, als deren Fürsprecher Diez sich nun begreift. Die Ironie wird schon seit Jahren aus dem Diskurs herauskomplimentiert, zeigt sich aber beharrlich. Über Krachts eigenes Spiel mit diesem Topos, etwa in der Verwendung der als Pulp-Zitat gekennzeichneten Phrase „irony is over“ auf dem Umschlag der von ihm herausgegebenen Anthologie „Mesopotamia“ (1999), wäre gesondert zu sprechen.

Joe Paul Kroll

* Berliner Zeitung, 19. Juli 1995.

**Die Rede ist hier natürlich von Georg Diez. Dieser, selbst ein Freund der markigen Äußerung, ließ seine Meinung zu „Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten“ und dessen Autor 2008 noch offen: „Ist es also alles ein Spiel oder ist es ernst? Manchmal will man diese Frage ja gar nicht beantworten. Kracht zwingt einen dazu, sich die Gegenwart genauer anzusehen. Es ist nicht immer sympathisch, was dabei zum Vorschein kommt. Aber sympathische Schriftsteller haben wir schon genug.“ Georg Diez, „Der Heimatdichter“, Das Magazin (Zürich), 12. September 2008.

Christian Kracht: Imperium. Köln: Kiepenheuer & Witsch Verlag 2012. 242 Seiten. 18,99 Euro. Foto: © Frauke Finsterwalder. Zur Verlagshomepage.