Die Verbindung seiner Gemälde mit John Fords Steinbeck-Verfilmung „Die Früchte des Zorns“ brachte ihm eine Einladung in die Disney-Studios: Robert Hart Benton stand wie Walt Disney für eine populäre Kunst, die sich an alle Schichten wandte und auf Allgemeinverständlichkeit abzielte.

Comic-Opern aus der Wildnis

– Von Daniel Kothenschulte.

1946 lud Walt Disney zwei der berühmtesten zu jener Zeit in den USA lebenden Künstler ein, Filme zu gestalten – Salvador Dalí und Thomas Hart Benton. Die Entwürfe des Letzteren zu „Davy Crockett“ konnte Daniel Kothenschulte im Rahmen seiner Recherche für das große Disney-Projekt im Verlag Benedikt Taschen einsehen. (Besprechung in dieser LitMag-Ausgabe nebenan.) Auch wenn die Filme dieser beiden großen Zeitgenossen nicht realisiert wurden, hatte ihre Anwesenheit erhebliche Wirkung auf Disneys Künstler. Noch in Alice in Wonderland ist Dalís Einfluss spürbar, und die „Pecos-Bill“-Episode („Pecos Bill und der Wilde Westen“) in Melody Time spiegelt Bentons Aneignung der amerikanischen Folkmythologie.

Exklusiv für LitMag haben Daniel Kothenschulte und der Verlag Taschen es uns erlaubt, das folgende Kapitel über die unbekannte Western-Seite Walt Disneys aus dem gerade erschienenen monumentalen Werk Walt Disney Filmarchiv. Die Animationsfilme 1921–1968 zu veröffentlichen.

Davy Crockett (1946, nicht produziert)

Rancho in the Sky (1946, nicht produziert)

On the Trail (1940er-Jahre, nicht produziert)

Hiawatha (1940er-Jahre, nicht produziert)

A Cowboy Needs a Horse (Erstaufführung USA 6. 11.1956; 7 Minuten)

Paul Bunyan (Erstaufführung USA 1. 8. 1958; 17 Minuten)

Den Namen Thomas Hart Benton kannte Walt Disney schon seit seiner Kindheit. Von 1911 bis 1917 besuchte er die Benton Grammar School, die am Benton Boulevard von Kansas City gelegen war – benannt nach dem Großonkel des Malers, jenem Senator aus Missouri, der sich um den Ausbau der Verkehrswege in den amerikanischen Westen verdient gemacht hatte. Als Thomas Hart Benton, der Maler, im Juli 1940 das erste Mal gemeinsam mit einer Abordnung seiner Galerie Associated American Artists das Disney-Studio besuchte, gehörte er zu den bekanntesten Künstlern des Landes.

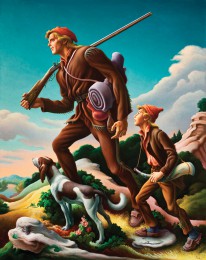

Neben Grant Wood, der ihn auf diesem Besuch begleitete, und John Stuart Curry war er der Hauptvertreter des Regionalismus in der Kunst: Viele seiner Bildthemen fand er im Mittleren Westen, dessen ländliche Szenerien Walt Disney wohlvertraut waren – die wenigen glücklichen Jahre seiner Kindheit hatte er auf einer Farm in Marcelline, Missouri, verbracht.

Seine Ensembles oft mit dreidimensionalen Tonmodellen vorbereitet

Auch einige Hollywoodproduzenten bedienten sich zu jener Zeit Bentons Kunst. Unter anderem wurde John Fords Sozialdrama The Grapes of Wrath (Die Früchte des Zorns, 1940) mit seinen Illustrationen beworben. Wie Disney stand Benton für eine populäre Kunst, die sich an alle Schichten wandte und auf Allgemeinverständlichkeit abzielte. Auch Bentons Absicht, mit visuellen Mitteln akustische Ausdrucksformen zu evozieren, verband ihn mit Disneys musikalischen Animationsfilmen. Die thematische Bandbreite seiner Arbeit reichte von der Eroberung des Westens bis zum Arbeitsalltag der Filmindustrie. Bentons narrative Wandgemälde modernisierten diese traditionelle Kunstform.

Wie der Film wirkten sie in der Zeit, da man sie, wie Benton es formulierte, nicht auf einen Blick, sondern nur nach und nach erfassen könne, indem man den angelegten Pfaden der Blickrichtungen folgte.(1) Stilistisch war er ein hochmoderner Künstler, dessen skulptural wirkende, überdehnte Figurensembles er häufig mit dreidimensionalen Tonmodellen vorbereitete.

„Wir wollen weiteren großen Künstlern solche Möglichkeiten geben. Wir brauchen sie. Was ich am wenigsten mag, sind Leute, die mich keine neuen Erfahrungen machen lassen wollen.“ (Walt Disney)

1946 verbrachte er eine kurze Zeit im Disney-Studio, wahrscheinlich waren es nur wenige Tage. Sein Galerist Reeves Lewenthal hatte mit Disney vereinbart, dass Benton das Szenario und die Charaktere einer „amerikanischen Folkoperette über Davy Crockett“(2) skizzieren solle. Zur selben Zeit arbeitete auch Salvador Dalí im Disney-Studio an seinem Filmprojekt Destino und beeindruckte Benton mit der Begeisterung, die er für die Arbeit im Animationsfilm aufbrachte: „Ich hatte ein paar Unterhaltungen mit Dalí zum Thema, und er schien sehr zuversichtlich über solche Möglichkeiten, wenigstens soweit es seine eigene Kunst betraf.“(3)

1946 verbrachte er eine kurze Zeit im Disney-Studio, wahrscheinlich waren es nur wenige Tage. Sein Galerist Reeves Lewenthal hatte mit Disney vereinbart, dass Benton das Szenario und die Charaktere einer „amerikanischen Folkoperette über Davy Crockett“(2) skizzieren solle. Zur selben Zeit arbeitete auch Salvador Dalí im Disney-Studio an seinem Filmprojekt Destino und beeindruckte Benton mit der Begeisterung, die er für die Arbeit im Animationsfilm aufbrachte: „Ich hatte ein paar Unterhaltungen mit Dalí zum Thema, und er schien sehr zuversichtlich über solche Möglichkeiten, wenigstens soweit es seine eigene Kunst betraf.“(3)

Über Bentons Projekt war bislang kaum mehr bekannt als die Umstände seiner Absage, über die er später schrieb: „Es gab praktische Einwände gegenüber allen Ideen, die ich hervorholte.“(4) So habe der historisch verbürgte Tod Davy Crocketts beim Angriff mexikanischer Truppen auf das Fort Alamo aus Rücksicht auf das mexikanische Publikum nicht thematisiert werden dürfen. Schließlich wählte Benton, anders als die mutigen Verteidiger von Alamo in der Geschichte, die Kapitulation: „Ich sah, in welch verwickeltem Balanceakt sich Disney befand, und bemerkte, dass ich in meiner Arbeit zu eingesessen war, um zu lernen, damit umzugehen. So gab ich auf.“(5)

Für 3000 Dollar (6) habe er seine Idee an Disney abgetreten, eine Summe, die ihm später freilich allzu gering erschien: Disneys gleichnamige Fernsehserie nebst ihrer Kinofassungen entfachte in den 1950er-Jahren einen wahren Crockett- Boom, bis 1955 belief sich der Umsatz an Fanartikeln auf 300 Millionen Dollar.(7)

Doch es ist fraglich, ob der Tod des legendären Westernhelden während der Texanischen Revolution in Bentons Disney-Projekt je eine Rolle hätte spielen sollen. In Bentons handschriftlichem Treatment, das im Rahmen der Recherche für dieses Buch aus den Walt Disney Archives entnommen wurde, kommt er jedenfalls nicht vor.

Auf zehn Blatt Animationspapier verfasste er mit Bleistift das Szenario einer „Comic Opera“ (8), illustriert mit einfachen Linienzeichnungen. Nicht nur für das Disney-Studio, auch im OEuvre des Malers ist es ein einzigartiges Werk, gerade weil es nicht darauf abzielt, malerische Wirkungen ins filmische Medium zu übertragen. Benton zeigt sich hier ganz als Erzähler, der die Gelegenheit nutzt, seiner zweiten großen künstlerischen Liebe zu huldigen, der frühen amerikanischen Folkmusik.

In einem handschriftlichen Beiblatt legt er dar: „Ich stelle mir diese Sache in erster Linie musikalisch vor. Wünsche mir eine zusammenhängende Filmmusik, nicht einfach nur eine Menge zusammengeworfener Songarrangements. Die Idee ist eine entschiedene, unverwechselbar auf die Möglichkeiten der Animation ausgerichtete Form einer Comic-Oper aus den hintersten Wäldern.“(9) Seit er 1931 mit 41 Jahren das Mundharmonikaspielen erlernt hatte, befasste sich der Enkel eines Geigenbauers und der Sohn einer ernsthaften Pianistin sowohl praktisch als auch theoretisch mit der Folkmusik.

Zugleich begann er eine Sammlung von Schallplatten, die sein Atelier in Kansas bald zu einem Mekka von Musikern wie dem jungen Pete Seeger machte. Für Bob Dylan hat Bentons Malerei selbst den Charakter von Folkmusik, wenn er ihn mit einem der ersten Plattenstars dieser Richtung vergleicht: „Benton ist der Uncle Dave Macon der Malerei. Die meisten seiner Bilder haben eine Knie schlagende, Banjo schrammelnde Scheunenqualität.“(10)

Überschrieben ist das Treatment mit „Hunter of Kaintucky“, einer Variation des Balladentitels Hunters of Kentucky. Die 1821 verfasste Lobeshymne auf den Sieg Andrew Jacksons über die Briten in der Schlacht von New Orleans sollte im geplanten Davy-Crockett-Film den Titelhelden als Leitmotiv begleiten. Zuerst aber führt das Skript in eine Sumpflandschaft, aus der sich Alligatoren erheben und zum Stepptanz ansetzen – untermalt von Johnny Queen’s Clog. Immer wilder wird der Song, während sich die Alligatoren in Fabeltiere, sogenannte Ring- Tailed Roarers, verwandeln. In einer Skizze visualisiert Benton eine dieser Kreaturen aus der amerikanischen Folklore, die er als „den Halballigator, das Halbpferd und den Halbteufel aus Mike Finks Ruhmreden“ (11) beschreibt.

Fink war ein trinkfester Flussschiffer, der ebenso für seine Rauflust wie für seinen handfesten Humor in die Westernannalen einging und in den populären Geschichten um Davy Crockett eine beliebte Nebenfigur darstellt – bis hin zu Disneys späterer TV-Serie, wo er von Jeff York verkörpert wurde. Aber auch Davy Crockett persönlich wird in The Davy Crockett Almanack von 1836 in den Mund gelegt: „Ich bin ein Ring- Tailed Roarer, ein Kieferbrecher aus dem Land von Blitz und Donner unten im Osten.“(12)

Benton beschreibt die Szene im Morgengrauen, die Farben in Rosa-Violett-Tönen. Im Augenblick der Verwandlung wird die Landschaft feurig, bis die Ring-Tailed Roarers zu Bass- und Percussionsklängen aus dem Fluss springen. Nun intoniert ein Gesangsquartett: „Wir hauen die Berglöwen in die Pfanne / Und reiten auch auf den Zyklonen.“13 Die Kreaturen galoppieren auf die Berge, verschrecken die Indianer und Schurken und pusten die Blätter von den Bäumen. Bentons Anweisung für den Komponisten zum Finale: „PENG! ALLEN VERDAMMTEN LÄRM, DEN MAN MACHEN KANN!!!!!“14

Dann allerdings sollte Grabesstille herrschen, wenn die Ring-Tails in der imposanten Landschaft eine Schneise der Verwüstung geschlagen haben und einen grinsenden Davy Crockett hinter einem Baumstamm entdecken. Dieser stellt sein Gewehr beiseite, kreist die Ring-Tails ein und versetzt dem Ersten einen Kinnhaken, worauf eine wilde Schlägerei losbricht, die schließlich die ganze Landschaft in Mitleidenschaft zieht. Die bis dahin verwegen arrangierte Orchestermusik („Es ist musikalisch über meinen Fähigkeiten, es zu beschreiben. Experimentiert damit“15) weicht einem Song, in dem sich Davy rühmt, Champion der Wildnis zu sein. Langsam kommen die müden Ring-Tails dazu und bieten Davy ihre Freundschaft an.

Das wird begossen bei einer typischen Frontierparty, bis ein ungebetener Gast noch einmal Davy Crocketts Stellung als Meister des Waldes infrage stellt: Ein gewaltiger Bär verwickelt ihn erst in einen Streit – musikalisch umgesetzt als Duett zwischen Bass und Tenor, begleitet von Banjo und Cembalo – und dann in einen Zweikampf.

Das wird begossen bei einer typischen Frontierparty, bis ein ungebetener Gast noch einmal Davy Crocketts Stellung als Meister des Waldes infrage stellt: Ein gewaltiger Bär verwickelt ihn erst in einen Streit – musikalisch umgesetzt als Duett zwischen Bass und Tenor, begleitet von Banjo und Cembalo – und dann in einen Zweikampf.

Zum Zeitpunkt von Bentons Besuch bei Disney, nur fünf Monate vor der Premiere des Package-Films Make Mine Music, hatte sich das Studio dafür gerade mit der Geschichte einer handfesten Fehde unter Siedlern befasst, „The Martins and the Coys“.

„Ich mag keine architektonischen Gärten. Ich mag wilde Natur. Ich denke, das ist ganz einfach der wilde Instinkt in mir.“ (Walt Disney)

Bentons surreale Auffassung der Westernmythologie konnte kaum entgegengesetzter sein. Doch seine Ideen verhallten offenbar nicht ungehört. In Melody Time (Musik, Tanz und Rhythmus), der zwei Jahre nach Bentons Besuch erschien, reitet der mit Superkräften gesegnete Pecos Bill nicht nur tatsächlich auf einem Zyklon; wie die Ring-Tailed Roarers verändert er dabei auch ganze Landstriche. Und wie bei Benton begleiten Westernsongs das Ganze, wenn auch nicht im Stil einer Oper mit singenden Charakteren, sondern etwas glatter vorgetragen von der Gesangsgruppe Sons of the Pioneers.

Im weiteren Verlauf des Benton-Treatments erobert Davy Crockett, nun auch mit tatkräftiger Unterstützung des Bären, eine Walkampfbühne, wo er den bürgerlich auftretenden, redegewandten Kongressabgeordneten Fatmouth durch seine Volkstümlichkeit aussticht; allerdings wird der demokratische Erfolg etwas relativiert durch die einschüchternde Präsenz der Ring-Tailed Roarers an der Wahlurne. In Washington ist Crockett dann aber ganz auf sich gestellt, und kaum dass er seinen Sitz im Kapitol eingenommen hat, sieht er sich überlegenen

Gegnern gegenüber. Es ist die Übermacht der Worte, die er in der Luft zu bekämpfen versucht – doch sie lösen sich augenblicklich auf und verwandeln sich in Geister, die sich nicht von ihm bezwingen lassen. Auch in der Filmmusik sollten sich das pompöse Fatmouth-Thema und Davys Motiv bekämpfen. Müde gibt Crockett schließlich auf, kriecht aus dem Kapitol ins Freie, wo er vor den „Wortgeistern“ (16) sicher ist. Erst auf dem Weg zurück in die Wälder kehrt sein Selbstbewusstsein zurück.

„Kelseys visuelle Poesie passt zur eleganten, narrativen Poesie, die Hiawathas Welt beschreibt.“ (John Canemaker)

Bentons Manuskript ist ein weiterer Beleg dafür, wie ernsthaft Walt Disney noch lange nach dem Ende des sogenannten Golden Age, als dessen letztes Hauptwerk Bambi gilt, nach künstlerischen Neuerungen suchte. Am 7. April 1946, nur einen Monat nach Datierung des Benton-Manuskripts, zitiert ihn die Los Angeles Times anlässlich der Beschäftigung Salvador Dalís mit den Worten: „Wir wollen weiterengroßen Künstlern solche Möglichkeiten geben.“ (17)

Wie es mit dem Projekt weitergehen sollte, legte Benton am Ende seines Manuskripts genau fest. In seiner Abwesenheit sollte das Studio ein grobes Layout mit Sequenzen ausführen, ihm dann ein Photostat der Bildsequenzen schicken. Diese Storyboardzeichnungen sollten groß genug reproduziert werden, damit er darin zeichnerische Eingriffe vornehmen könnte (mindestens 2 x 3 Zoll = 5 x 7,5 cm). Im Anschluss würde Disneys damaliger Hauskomponist Ken Darby, den Benton offenbar bereits kennengelernt hatte, mit der Arbeit an derMusik beginnen und ihm im Anschluss Klavieraufnahmen zuschicken.

Nach Übersendung verfeinerter Storyboards würde Benton Figuren und Hintergründe zeichnen. Erst mit Beginn der Animationsarbeiten wollte der Künstler wieder ins Studio zurückkehren, um sich um den Stil der Charaktere und die Szenen zu kümmern. Offensichtlich wollte Benton nicht wie Dalí Monate seiner Zeit bei Disney verbringen und fügte hinzu: „Spart meine Zeit + Eure.“ (18) Zum Abschluss erwähnt er noch einmal, wie bedeutsam ihm die musikalische Ebene des Werkes sei. „Um effektiv weiterzukommen, müssen wir wissen, was wir vorhaben, bevor der Komponist anfängt. Wenn er beginnt, lasst ihn die Themen musikalisch entwickeln. Wir werden dann die Bildsequenzen anpassen, wo und falls nötig.“ (19)

So entschieden Benton seine Vorstellungen formulierte, so zweifelhaft muss ihm auch ihre Durchsetzbarkeit erschienen sein. Bereits am 19. März, nur acht Tage nach dem Datum, das Disneys Schreibkraft über die im Walt-Disney-Archiv erhaltene Abschrift des Treatments setzte, schrieb er einen Brief an Walt, den er mit vollem Zunamen anredete.

Nach herzlichen Dankesworten für das Treffen mit ihm und seiner „swell gang“ (20) [„tollen Truppe“] klingen deutliche Vorbehalte an: „Es gibt eines, was ich klarstellen möchte, ob nun etwas aus D. Crockett wird oder nicht. Walt-Disney-Zeug ist gut genug für mein Geld, gerade weil es ohne eine Menge verdammter Maler auskommt, die sich einmischen. Ich hab das schon mal gesagt. Sie haben die eine amerikanische Kunstform geschaffen, die international gefeiert wird. Ich würde gerne an dieser Kunst teilnehmen, aber ich bin in meinen Wegen zu sehr festgefahren, um noch sehr anpassungsfähig zu sein. Wie und wie sehr, kann ich nicht sagen. Wenn Sie mit D. Crockett weitermachen, werde ich mein Bestes tun, um jedweder technischen oder sonstigen Überlegung auch immer gerecht zu werden, die Ihre Erfahrung nahelegt.“ (21)

In seiner Antwort vom 28. März geht Walt nicht auf diese Bedenken ein. „Du hast uns alle hier voller Anregungen zurückgelassen, und ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir nach dem Plan, den wir diskutiert haben, weitermachen, etwas bekommen werden, an dem es Dir Spaß machen wird weiterzuarbeiten und zu dem Du eine Menge beitragen kannst.“(22) Als nächsten Termin für eine direkte Zusammenarbeit schlägt er den kommenden Herbst vor.

In seiner Antwort vom 28. März geht Walt nicht auf diese Bedenken ein. „Du hast uns alle hier voller Anregungen zurückgelassen, und ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir nach dem Plan, den wir diskutiert haben, weitermachen, etwas bekommen werden, an dem es Dir Spaß machen wird weiterzuarbeiten und zu dem Du eine Menge beitragen kannst.“(22) Als nächsten Termin für eine direkte Zusammenarbeit schlägt er den kommenden Herbst vor.

In der Zwischenzeit werde man Benton über die Entwicklungen bei Musik und Story auf dem Laufenden halten. Nichts in diesem Schreiben weckt Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit. „Ich bin sehr begeistert über dieses ganze Vorhaben und glaube, es kann in ein sehr erfolgreiches Projekt entwickelt werden.“(23) Anderseits dürfte Benton Disneys Formulierung, er könne an diesem Projekt „einen guten Teil beitragen“, kaum ausgereicht haben. Ein weiterer Schriftwechsel zwischen beiden ist in den Walt Disney Archives nicht gefunden worden.

So bedauerlich es ist, dass aus Bentons Davy-Crockett-Oper kein Film wurde, so wertvoll war doch die Anwesenheit herausragender Künstlerpersönlichkeiten, wie Disney sie seit den 1930er-Jahren zu Vorlesungen, Workshops oder zu direkter künstlerischer Mitarbeit als Inspiration einlud. Bentons Konzept ist ein wichtiger Markstein auf dem Weg zu Disneys anhaltender Beschäftigung mit der Ikonografie, Musikalität und Mythologie des Wilden Westens und seinen Pioniergeschichten.

Melody Time kommt Bentons Idee der Verzahnung von Westernsongs und einem volkstümlichen Surrealismus in den Sequenzen „Pecos Bill“ („Pecos Bill und der Wilde Westen“) und „Blue Shadows on the Trail“ nahe, während mit Johnny Appleseed (dt. Hänschen Apfelkern) einer weiteren Heldenfigur gedacht wurde; der spätere Kurzfilm Paul Bunyan mit der hochstilisierten Hintergrundgestaltung Eyvind Earles ergänzte die Serie amerikanischer Heldengeschichten 1958 in einer modernistischen Ästhetik. In den Realfilmformaten des Fernsehens porträtierte Disney nach dem Erfolg der fünfteiligen Davy-Crockett-Miniserie noch den Westernhelden John Horton Slaughter (Texas John Slaughter, 1958–1961) und den Heroen im Unabhängigkeitskrieg Francis Marion (The Swamp Fox, 1959–1961).

„Also beschafft er sich ein Pferd, einen Strick und ein Lied. Und er findet einen Hut, schicke Stiefel, glänzende Sporen. Und mehr braucht er nicht …“ (Liedtextauszug aus A Cowboy Needs a Horse)

Die erste Frau mit Screen-Credit als Animatorin

Zahlreicher noch als die realisierten Filme nach Western- und Cowboythemen sind die sogenannten Unmade Films in diesem Genre. Ebenfalls 1946 arbeitete Retta Scott, die vier Jahre zuvor für Bambi als erste Frau in der Studiogeschichte einen Screen-Credit als Animatorin erhalten hatte, gemeinsam mit James Bodrero an dem Projekt On the Trail zum gleichnamigen dritten Satz von Ferde Grofés Grand Canyon Suite. In glühenden Wüstenfarben ließ Scott in ihren Pastellen zwei indianische Kinder, ein Mädchen und einen Jungen, auf Eseln die Weiten des Monument Valley durchstreifen. Schon während der Arbeit an Fantasia war dieser amerikanische Klassiker der Konzertmusik diskutiert worden.

Erst 1958 kam sie schließlich in einem oscargekrönten Kurzfilm auf die Leinwand, von James Algar mit spektakulären Naturaufnahmen in CinemaScope bebildert. Weit eher als Bentons aufwendiges Davy-Crockett-Projekt wäre dieses – primär auf den Reiz der Szenerien ausgerichtete – Projekt den Sparzwängen entgegengekommen, denen das Studio in der unmittelbaren Nachkriegszeit ausgesetzt war. Dies mag auch ein Argument für Rancho in the Sky gewesen sein, ein weiteres minimalistisches Projekt. In eindrucksvollen, in Pastell ausgeführten Story Sketches entwirft Dick Kelsey den Himmelsritt eines verliebten Pärchens entlang von Wolkencanyons zu Mond und Sternen. Entstanden 1946 – im Jahr des Besuchs von Benton und Dalí –, zu einem nie mehr verwendeten Originalsong, verbindet sich die Westernikonografie mit dem Surrealismus.

Kelsey, dessen folkloristisch-stilisierte Landschaften nahezu eins zu eins in der Melody-Time-Episode „Trees“ („Poesie der Bäume“) ihren Weg auf die Leinwand fanden, schuf sein monumentalstes Storyboard für den unrealisierten Langfilm Hiawatha. Schon 1937 hatte eine der stimmungsvollsten Silly Symphonies, Little Hiawatha (Klein Adlerauge), Henry Wadsworth Longfellows episches Gedicht The Song of Hiawatha liebevoll parodiert. 1940 entwickelte Ted Sears die Idee zu einer pazifistischen Fortsetzung des Kurzfilms namens Pipe of Peace, in welcher der kleine Indianerhäuptling eine Flöte spielen sollte, die augenblicklich Frieden unter den Tieren und Menschen stiftet.

Walt Disneys Bewunderung für Longfellows mit mythologischen Elementen angereichertes Lebensbild eines Indianers im 16. Jahrhundert ließ ihn kontinuierlich nach Ideen für eine mögliche Adaption suchen. 1943 begann die Entwicklungsarbeit an einer ernsthaften Dramatisierung des Epos, die in den Jahren 1948 und 1949 Kelseys episches Storyboard hervorbrachte. Wie der Zeichner seinen Kollegen in einer Storykonferenz am 18. August 1949 vermittelte, beabsichtigte Walt, nach den Storyboards eine musikalische Suite komponieren zu lassen, von dieser wiederum sollte dann die weitere Umsetzung ausgehen.

Nicht anders hatte schon Thomas Hart Benton sich die Verschmelzung von Musik und Animation bei Davy Crockett vorgestellt. Doch auch für den ersten dramatischen Animationsfilm zu einemThema der amerikanischen Geschichte war die Zeit noch nicht reif.

Kurz darauf wanderte auch Hiawatha in ein Regal der „Morgue“ [„Totenkammer“], aus der später die heutige Animation Research Library in Glendale hervorging. Erst rund 40 Jahre später studierte eine jüngere Künstlergeneration dieses Erbe – und nutzte es als Inspiration für die Entwicklung von Pocahontas (1995).

Anmerkungen:

1 Vgl. The Sources of Country Music, Regie von John Altman und Mary A. Nelson (1977; Derry, NH: Chip Taylor Communications, 2003), DVD.

2 Zitiert nach Justin Wolff: Thomas Hart Benton: A Life. New York 2012, S. 295.

3 Thomas Hart Benton: An Artist in America, 4., überarb. Edition, Columbia, MO 1983, S. 312.

4 Ebd.

5 Ebd.

6 Vgl. Jake Milgram Wien: „The Gold Dust Twins: Thomas Hart Benton, Walt Disney, and the Mining of Frontier Mythology“, in: The Magazine Antiques, URL: http://www.themagazineantiques.com/articles/gold-dust-twins, 5. Mai 2016.

7 Vgl. Randy Roberts, James S. Olson: A Line in the Sand: The Alamo in Blood and Memory. New York 2001, S. 245.

8 Unveröffentlichtes Treatment von Thomas Hart Benton, 11. März 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Walt Disney Archives.

9 Ebd.

10 Interview mit Bob Dylan von John Elderfield, URL: http://bobdylan.com/bobdylan101/john-elderfield-interview-bob-dylan-spring-2011, 29. September 2011.

11 Unveröffentlichtes Treatment von Thomas Hart Benton, 11. März 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Walt Disney Archives.

12 Zitiert nach Jan Harold Brunvand: American Folklore: An Encyclopedia. New York/London 1996, S. 191.

13 Unveröffentlichtes Treatment von Thomas Hart Benton, 11. März 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Walt Disney Archives.

14 Ebd.

15 Ebd.

16 Ebd.

17 Zitiert nach Arthur Millier: „Masters of Mickey Mouse and Limp Watch Team Up“, in: Los Angeles Times, 7. April 1946.

18 Unveröffentlichtes Treatment von Thomas Hart Benton, 11. März 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Walt Disney Archives.

19 Ebd.

20 Brief von Thomas Hart Benton an Walt Disney, 19. März 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Walt Disney Archives.

21 Ebd.

22 Brief von Walt Disney an Thomas Hart Benton, 28. März 1946. Mit freundlicher Genehmigung der Walt Disney Archives.

23 Ebd.

Zitate:

Walt Disney, zitiert nach Arthur Millier: „Masters of Mickey Mouse and Limp Watch Team Up“, in: Los Angeles Times, 7. April 1946.

Walt Disney, zitiert nach Dave Smith: The Quotable Walt Disney. New York 2001, S. 186.<<

John Canemaker: Before the Animation Begins: The Art and Lives of Disney Inspirational Sketch Artists. New York 1996, S. 154.

Liedtextauszug aus dem Titellied zu A Cowboy Needs a Horse von Paul Mason Howard und Billy Mills.

(Veröffentlichung mit freundlicher Erlaubnis von Daniel Kothenschulte und Verlag Benedikt Taschen.)

Daniel Kothenschulte (Hg.): Das Walt Disney Filmarchiv. Die Animationsfilme 1921–1968 (The Walt Disney Film Archives. The Animated Movies 1921 – 1968). Mit Beiträgen von Daniel Kothenschulte, Katja Lüthge, Andreas Platthaus, John Lasseter, Russell Merritt, Charles Solomon, Robin Allan, Didier Ghez, J. B. Kaufman, Brian Sibley, Leonard Maltin. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2016. Hardcover, Halbleinen. Querformat, 41,1 x 30 cm, deutsches Booklet mit 116 Seiten beiliegend. Über 1.500 Abbildungen, 620 Seiten, 150,- Euro. Verlagsinformationen hier.

Limitierte Sonderauflage auf Anfrage.

Abbildungen, soweit nicht anders angegeben: (c) Wiki Commons; sowie: (c) 2016 Disney Enterprise, Inc. Das Walt Disney Filmarchiv. Die Animationsfilme 1921–1968.