Die Blütenlese im Verlag Jung und Jung geht heute weiter, bei der dritten Ausbeute (die erste finden Sie hier, die zweite hier) hat Senta Wagner im Verlagsprogramm einen zweijährigen Sprung zurück gemacht – zu Jean-Pierre Abrahams „Der Leuchtturm“.

Mit dem Ozean auf du und du

Mit dem Ozean auf du und du

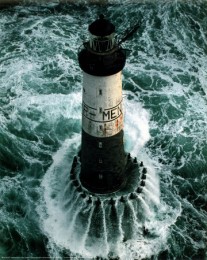

Bei Reisen an die Atlantikküste der französischen Bretagne sind nahe und ferne Begegnungen mit Leuchttürmen und romantischen Vorstellungen unvermeidlich. Waren es nicht die Frauen, die früher ihre Seemänner von der hohen See mit Feuer in die heimatlichen Häfen lotsten? Jean-Pierre Abraham hat sich ins Innere des bretonischen Leuchtturms Ar-Men begeben und berichtet davon.

Grob ist darüber hinaus die elementare Funktion bekannt – Leuchttürme dienen der Orientierung in der küstennahen Seefahrt. Am liebsten erschauern die Reisenden wohl vor dem Anblick der meeresumtosten, hochaufschießenden Solitäre mit ihrem signalhaften Äußeren. Und stellen sich dabei einsame Leuchtturmwärter vor, die dort merkwürdige Dinge treiben. Die Landschaft der französischen Bretagne trägt ihren Teil zu den Leuchtturmfantasien bei; sie ist seit jeher ebenso ein Synonym für Poesie wie für die Rauheit und die Unberechenbarkeit von Wind und Wetter. Allein Ebbe und Flut sind theoretisch berechenbar und ticken nach inneren logischen Gezeitenkräften.

Heutzutage freilich nimmt die Technik den Wärtern die Arbeit ab, eine Automatisierung der Leuchtfeuer und Sirenen hat stattgefunden. Aber es gab sie, diese Heroen der Einsamkeit: Jean-Pierre Abraham, der 2003 in der Bretagne verstorbene Autor des Buches, hat von 1961 bis 1964 als Leuchtturmwärter auf dem berühmtesten bretonischen Leuchtturm Ar-Men gelebt. Bei Antritt seiner Arbeit war er 25 Jahre alt und wusste „im Grunde nichts mit sich anzufangen“. Sachen machen nennen wir heute solche Lebenserprobungen.

Ar-Men thront mal mehr, mal weniger schwankend auf einem aus dem Meer aufragenden Fels (Armen, Bret.: Stein, Fels), weit, weit dem westlichsten Zipfel der Bretagne, man kann sagen dem Kontinent vorgelagert. Nach Kenntnis der Fakten seiner Entstehung ist die Romantik schnell perdu: vierzehn Jahre Bauzeit, viele Tote. Bei extremen Wetterlagen, immerhin toben dort acht Monate eines Jahres Seestürme, kann der Semaphor überhaupt weder verlassen noch angesteuert werden. Der Felsnadel im Meer wird dann einfach vom Wasser verschluckt – Ar-Men balanciert im Nichts. „Aus der Ferne muss dieser einsam dastehende Leuchtturm unheimlich wirken. Wir, die ihn bewohnen, wissen ja Bescheid.“

Perlschimmer, Morgengrauen

„Ich habe die ganze Nacht vor mir.“ In Abrahams „ Leuchtturm“ schreibt ein Ich vom ständigen Freilegen der eigenen Gemütsstimmung, die unablässig aufgewühlt ist wie die See, die Unruhe definiert es schlicht als „Eckpfeiler seines Seins“. Es berichtet von der scheinbar unendlichen Ausdehnung von Nächten, Morgenstunden, Tagen, Dämmerungen, Augenblicken, die ebenso leer und eintönig wie ausgefüllt sind. Von den drei absolvierten Wärterjahren auf Ar-Men stellen die fast täglichen Mitschriften einen Lidschlag dar von über 160 Seiten, der vom 18. November im ersten bis zum 3. Mai im zweiten Jahr reicht: „Der Winter hat noch nicht richtig begonnen. Dazu bedarf es längerer Nächte, endloser Regen und der Gabe, kommen und gehen zu können wie die Strömung und der Wind.“ Es gibt Schreibpausen, die kurz gehaltenen Protokolle springen – bisweilen im Stundentakt – von einem Tag, einer Nacht zur nächsten, überspringen, halten inne. Die (uhr-)zeitlichen Angaben werden säuberlich jedem Eintrag vorausgeschickt.

Neben dem Dienst nach Vorschrift für den Zweimann- und Schichtbetrieb oder der wagemutigen Angelei wird jeder übrige Moment dem Erzählen über das satt Erlebte gewidmet. Harmonisch fließen die gefühlte Ausdehnung und das Verrichten der Leuchtturmarbeiten, Reflexionen, Spontandialoge mit dem jeweiligen Kollegen, Selbstbefragungen, schwach Erinnertes, fast Vergessenes ineinander. „Tiefer eindringen“, „eingeweiht“ sein, sind Antriebe, das Schreiben fortzusetzen. Mantraartig kommen die See, die Dünung zu Wort, das Krachen des Wassers gegen den Leuchtturm, das Tosen, der Wind, das Gleißen des Himmels, der Nebel, die Kälte, überhaupt das Wetter, das Treppenhaus, die Leuchtfeuer der anderen Leuchttürme. Die Sprache Abrahams fasziniert mit ihrer schlichten Intensität, die Pathos zulässt, aber auch zügelt: Die kurzen, kraftvollen Sätze bedienen sich beherzt aus dem entsprechenden Fachvokabular. Ein kleines Glossar wäre dabei hilfreich gewesen.

Einen zutiefst meditativen Austausch pflegt der Erzähler mit seiner Lampe. „Die Lampe, rund, friedlich, rund. Die Flamme bleibt in dem Getöse vollkommen ruhig … Die Lampe hält mich fest.“ Mit der Lampe hängen eng zusammen die Wechselspiele von Licht und Schatten, die „fortwährend in ihren Bann ziehen“. Dazu gehört auch die stete Interaktion mit einschlägigen Frauenporträts des Malers Vermeer, ihr stundenlanges nächtliches Anstarren. Der Bildband ist eins von drei Büchern, die ihren Besitzer begleiten.

Im Gehäuse

Es gibt also im Leuchtturm penible Arbeiten (das Lichtzünden, Reparaturen, Kontrollen aller Art, Streicharbeiten, Putzen, Kochen) zu verrichten, darüber hinaus Fleißaufgaben (wie das Messingputzen) und Wachen müssen geschoben werden. Die „ersten Augenblicke“ sind dabei schon längst nicht mehr die ersten Augenblicke, aus anfänglichen Zeremonien sind ritualisierte Abläufe geworden. Ein Eigenleben der Wärter und das Funktionieren des Leuchtturms werden kurzgeschlossen. Die einzige Unterbrechung stellen für die Männer die Landgänge auf die nächstgelegene Insel Sein dar, freundliches Wetter und sanfter Wellengang vorausgesetzt. Dort begegnet unser Wärter dem gleichaltrigen Maler Yves Marion, dessen Zeichnungen rund um die See und die Insel er in Poesie übersetzt: „Allzu funkelnde Wörter verderben die ganze Arbeit. Dafür erstrahlen matte Worte, sobald man sie zusammenfügt, zuweilen in gemeinsamem Glanz.“

Der Gegensatz von der Freiheit des Meeres und der selbstgewählten Unfreiheit im Gehäuse von Ar-Men erweist sich als existenzielle Erfahrung von Außenwelt und Innenwelt. Es ist aber nicht nur eine Zeit im Gehäuse des Leuchtturms, sondern auch im eigenen Ich, das schreibend seiner Einsamkeit und seinem Ausgeliefertsein zur Sprache verhilft. Diese Einübung ist im „Leuchtturm“ ausgesprochen geglückt. Jedes wütende Bersten des Ozeans bringt die Worte des Erzählers zum Bersten, bis er „nichts mehr zu erzählen hat“.

Der Begeisterung der in Wien lebenden Übersetzerin Ingeborg Waldinger für das Werk des Schriftstellers und Journalisten Jean-Pierre Abraham ist es zu verdanken, dass dieses kleine, schön gebundene Meisterwerk beim Verlag Jung und Jung auf Deutsch veröffentlicht wurde; die Originalausgabe erschien bereits 1967 bei den Editions du Seuil. Souverän hat Ingeborg Waldinger die Übersetzung aus dem Französischen besorgt.

Senta Wagner

Jean-Pierre Abraham: Der Leuchtturm (Armen, 1967). Aus dem Französischen von Ingeborg Waldinger. Salzburg: Verlag Jung und Jung 2010. 160 Seiten.

Jean-Pierre Abraham/Yves Marion: Journal d’hiver. Poèmes et monotypes. Cognac: Les Editions Le temps qu’il fait 2012. 80 Seiten. 20,00 Euro.