Vier neue Bücher zu Kunst und Mode, besprochen von Christina Mohr.

Fehler is King

Fehler is King

„Fehler is King“, heißt es bei Knarf Rellöm Trinity und meint, dass aus Perfektionismus keine Kunst, sondern Langeweile entsteht. Und was Knarf für Popmusik statuiert, kann auch auf die Bildende Kunst übertragen werden: perfekte Kunstwerke sind schön, aber auch tendenziell uninteressant. Spannung entsteht durch Reibung – respektive Fehler, Ungereimtheiten, einem zu lang gemalten Hals oder unmögliche Perspektiven.

Der Kunsthistoriker Thomas R. Hoffmann hat in dem Band „Das sieht doch keine Sau…“ Kunstwerke aus verschiedenen Epochen zusammengetragen, die nicht stimmig wirken, versehentliche, absichtliche oder offensichtlichem Unvermögen geschuldete Fehler aufweisen, obwohl sie von großen Meistern wie Diego Velázquez, Lucas Cranach, Caspar David Friedrich, Joseph Beuys oder Paul Cézanne stammen.

Cézanne zum Beispiel konnte sich während seiner gesamten Schaffenszeit nie von einer gewissen Unbeholfenheit in Bezug auf den menschlichen Körper befreien: so umwerfend und visionär seine Stillleben und Landschaftsbilder gelangen (Picasso: „Cézanne war unser aller Vater“), so plump wirken seine „Badenden“. Andere Künstler bauen gezielt „Fehler“ ein, um so etwas erzählen zu können, was in der direkten Darstellung zu eindeutig und damit unschicklich wäre: Leonardo Da Vinci verpasst seiner „Dame mit dem Hermelin“ absichtlich eine zu große Männerhand, die auf ihre nicht standesgemäße Verbindung mit einem Herzog verweist.

Das berühmte Goethe-Gemälde Johann Wilhelm Tischbeins dagegen zeigt den Dichterfürst auf seiner Italienreise mit derart grotesk verlängerten Gliedmaßen, dass man von einer fehlerhaften Proportionierung ausgehen muss. Fehler-Geschichten wie diese lassen sich in unzähligen Kunstwerken finden – Thomas R. Hoffmann deckt sie auf, ohne die Künstler bloßzustellen. Einziger Makel des Buchs: keine KünstlerIn wird des fehlerhaften Arbeitens bezichtigt – oder sollte das als Kompliment gemeint sein?

Thomas R. Hoffmann: Das sieht doch keine Sau… Große Kunst mit kleinen Fehlern. Belser Verlag 2012. Gebunden. 64 Seiten. 16,95 Euro.

Stilprägende Künstlerinnen

Stilprägende Künstlerinnen

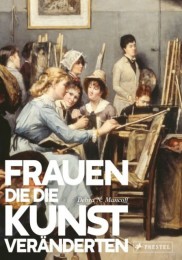

Jede Menge wegweisende und stilprägende Künstlerinnen stellt die amerikanische Kunsthistorikerin Debra N. Mancoff in ihrem reich bebilderten Band „Frauen, die die Kunst veränderten“ vor. Denn natürlich ist es ein Gerücht, dass Künstlerinnen vergangener Jahrhunderte weniger kreativ, originell und produktiv waren als ihre männlichen Kollegen. Es gab einfach nur weniger Frauen, die sich künstlerisch betätigen „durften“.

Diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer der Kunst widmeten, schufen Werke, die denjenigen von Männern gleichrangig oder überlegen waren. Manche standen ihr Leben lang im Schatten eines großen Mannes, die Bildhauerin Camille Claudel etwa, die das „Pech“ hatte, Auguste Rodins Schülerin gewesen zu sein. Rodins aktive Unterstützung konnte nicht verhindern, dass Claudels Werke wie die hervorragende Skulptur „Vertumnus und Pomona“ als minderwertig angesehen wurden und die Künstlerin in großer Armut leben musste.

Auch Lee Krasner (1908 – 1984) musste erkennen, dass „die Tatsache, dass ich Mrs. Jackson Pollock war“ der Rezeption ihrer eigenen Werke im Wege stand. Pollock war als Mann und Künstler einfach „too big“, um den ausdrucksstarken, abstrakt-expressionistischen Collagen Krasners mehr als nur flüchtige Blicke zu gestatten.

Die in der Ukraine geborene Marie Bashkirtseff (1858 – 1884) zeigte sich kämpferisch: sie beschwerte sich darüber, dass die Mädchen-Malklassen nur selten nach menschlichen Modellen zeichnen durften und erwirkte freiere Lehrpläne. Ihre eigenen Werke hängen heute in allen namhaften Galerien und haben häufig emanzipatorische Sujets.

Debra N. Mancoff legt den Schwerpunkt ihrer Auswahl auf Malerinnen, stellt aber auch konzeptionelle Künstlerinnen wie Tracey Emin oder Fotografinnen wie Cindy Sherman vor, die die Kunst und den Blick darauf nachhaltig prägten und gestalteten.

Debra N. Mancoff: Frauen, die die Kunst veränderten. Prestel Verlag 2012. Gebunden mit Schutzumschlag. 160 Seiten. 24,95 Euro.

Der Natur huldigen

Der Natur huldigen

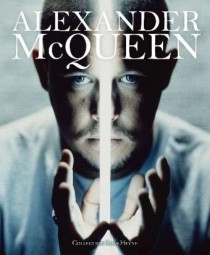

Als sich der britische Modedesigner Alexander McQueen 2010 im Alter von nur vierzig Jahren kurz vor der Beerdigung seiner Mutter erhängte, hatte er mehr erreicht, als die Welt dem „Underdog“ und „Enfant Terrible“, als das er galt, zutraute – und viel mehr, als sich Lee Alexander, Sohn eines Londoner Taxifahrers selbst zugestand. McQueen arbeitete für die Häuser Givenchy und Gucci, seine eigene Marke entwickelte sich erfolgreich. Seine geliebte Mutter unterstützte die kreative Ader ihres Sohnes, der schon als Kind gerne zeichnete und nähte, auch wenn er sich „draußen“ ungestüm, wild und unerschrocken zeigte.

McQueens großes Vorbild als junger Mann war der queere australische Künstler Leigh Bowery, dessen letzte „Minty“-Performances er vor dessen Tod im Jahre 1994 sah – Bowerys transgressive Shows beeindruckten McQueen so sehr, dass er sich zu einer künstlerischen Laufbahn entschloss.

Er lernte das Handwerk in einer der legendären Savile Row-Schneidereien, was ihn zeit seines Lebens einen Perfektionisten bleiben ließ – waren seine Entwürfe auch noch so fantastisch, der Schnitt darunter war stets tadellos oder verkehrte Traditionen kunstvoll in ihr Gegenteil. Kein anderer Designer schöpfte seine Inspiration so sehr aus der Natur wie Alexander McQueen: bereits als Kind war er Mitglied eines Ornithologenvereins; die Verwendung von Federn, Fellen, Knochen und Geweihen in seinen Kreationen machte ihn oft zur Zielscheibe erzürnter Tierschützer, von denen er sich missverstanden fühlte: er wollte mit seinen Kreationen der Natur huldigen, sie nicht ausbeuten oder gar schädigen.

Mode-Musen wie Isabella Blow (auch sie tötete sich selbst aufgrund von Depressionen im Jahr 2007), Lady Gaga und Daphne Guinness protegierten McQueen, trugen seine Kleider, besuchten seine vergleichslos spektakulären Schauen und empfahlen ihn – wie Blow – gleich als Chefdesigner für Givenchy. Doch Alexander McQueen war ein zerrissener Charakter, genoss seinen Ruhm und zweifelte ihn gleichzeitig an; er galt als besessenes Arbeitstier, das den eigenen Ansprüchen oft nur mit der Hilfe chemischer Substanzen genügen konnte.

Der Krebstod seiner Mutter erschütterte McQueen so sehr, dass er keinen Sinn im eigenen Leben mehr sah. Seine Abschiedsworte kritzelte er in ein Buch, er schrieb: „Kümmert euch um meine Hunde. I´m sorry.“ Herausgeberin Judith Watt hat für den prächtigen McQueen-Band Höhepunkte all seiner Kollektionen herausgesucht und mit kundigen Essays versehen.

Judith Watt: Alexander McQueen. Mit Vorworten und Gastbeiträgen von Simon Costin, Daphne Guinness und Lise Strathdee. Collection Rolf Heyne. Gebunden, viele Abbildungen. 224 Seiten. 39,90 Euro. Zur Webseite über Alexander McQueen.

Streifzug durch die Jugendkulturen der letzten vierzig Jahre

Streifzug durch die Jugendkulturen der letzten vierzig Jahre

„Cool aussehen“ und individuell rüberkommen wollen die meisten Jugendlichen – aber auch gleichzeitig Teil einer Gruppe sein, in der sie verschwinden können. Dieses Paradoxon leben Teenager der vornehmlich westlichen Welt, seitdem es den Begriff des Teenagers oder Jugendlichen überhaupt gibt (mehr dazu im nach wie vor höchst empfehlenswerten Buch „Teenage“ von Jon Savage), denn auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, gab es durchaus Zeiten, als Jugendliche nicht wie Marlon Brando in „The Wild One“ auf Motorrädern herumdüsten, rebellierten, rauchten und verdammt cool dabei aussahen – sondern schlicht und einfach arbeiteten oder Arbeit suchten und für sich keine andere Zukunft als die ihrer Eltern vorstellen konnten. Wie man dabei aussah, war eher nebensächlich.

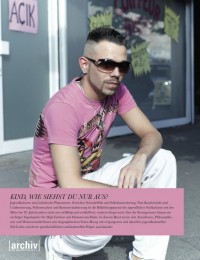

Heute ist das natürlich anders, und jede/r von uns wird mit einer Mischung aus Peinlichkeit und Milde Jugendfotos von sich selbst betrachten, als man entweder mit Unmengen von Haarlack oder Bier-Zucker-Gemischen Punk- und New Wave-Frisuren auf dem Lande etablieren wollte, oder mit Muttis Perlenkette und hellgelbem V-Ausschnittpullover die blasierte Popperin gab. Jungsein heißt Rebellion – zur Not auch gegen alternativ-liberale Eltern (siehe Popper) – und Rebellion schreit nach Ausdruck, will mit schrillen Farben, gewagtem Make-Up, gefährlichen Frisuren und hautengen Hosen gezeigt werden. Die Soziologin Diana Weis porträtiert in dem Band „Cool aussehen“ die unterschiedlichsten Jugendkulturen der letzten vierzig Jahre von Punk über Popper, Skinheads oder Gothic Lolitas.

Auch wenn in einem solchen Buch Fotos unverzichtbar sind, beschränkt sich Weis nicht auf das Zeigen reiner Oberflächen von Looks: Autoren wie Jan Kedves erklären die Entstehungsgeschichte von Trends wie Vogueing oder Riot Grrrlism (Nadine Hartmann), untersuchen das Palästinensertuch nach modischen und politischen Aspekten (Andreas Bernard) oder lassen den Techno-Style der 1990er Jahre Revue passieren (Martin Wuttke). Historische Gesichtspunkte spielen bei jedem gezeigten Trend eine wichtige Rolle, es werden aber auch aktuelle Erscheinungen wie das ubiquitäre Fashion-Blogging aufgenommen.

Auch wenn in einem solchen Buch Fotos unverzichtbar sind, beschränkt sich Weis nicht auf das Zeigen reiner Oberflächen von Looks: Autoren wie Jan Kedves erklären die Entstehungsgeschichte von Trends wie Vogueing oder Riot Grrrlism (Nadine Hartmann), untersuchen das Palästinensertuch nach modischen und politischen Aspekten (Andreas Bernard) oder lassen den Techno-Style der 1990er Jahre Revue passieren (Martin Wuttke). Historische Gesichtspunkte spielen bei jedem gezeigten Trend eine wichtige Rolle, es werden aber auch aktuelle Erscheinungen wie das ubiquitäre Fashion-Blogging aufgenommen.

Die Fotostrecke „Die Jungen sehen alt aus“ (Christopher Thomas, Text von Jan Joswig) setzt einen eindrucksvollen, gleichsam beklemmenden Schlusspunkt: ist der Jugendwahn vorbei, wollen Jugendliche heutzutage lieber so wirken, als seien sie schon Chefs und Managerinnen?

Die adrett gestreiften Hemden und rosa Poloshirts hat man schon vor vielen Jahren bei den Poppern gesehen, jedoch wirkten sie damals weit weniger karrieristisch als bei den von Thomas porträtierten Jugendlichen. Da sind mir die zugegebenermaßen albern, aber wenigstens fantasievoll gedressten Gothic Lolitas irgendwie näher…

Diana Weis (Hrsg.): Cool Aussehen. Mode & Jugendkulturen. Archiv der Jugendkulturen Verlag KG 2012. Gebunden. 240 Seiten. 36,00 Euro. Mehr hier.

Christina Mohr