„Ich weiß nicht, warum alle denken, ich sei ein Genie …“

„Ich weiß nicht, warum alle denken, ich sei ein Genie …“

– Marina Durnowos Leben ereignisreich zu nennen, wäre wohl untertrieben. Von „mehrfach dem Tod entronnen“ bis „friedliches Alter“ stand eine Menge auf dem Programm. Literarischer Höhepunkt: die Ehe mit einem Genie. Von Gisela Trahms

– Dreiundneunzig Jahre alt ist Marina Durnowo geworden und von Russland bis nach Venezuela gelangt. Geboren 1909, gestorben 2002 – jeder weiß, welche Schrecken diese Zeitspanne umfasst, besonders wenn man wie Marina im damaligen Leningrad groß wurde und bis 1942 dort lebte. Mit einem der letzten Flüchtlingstransporte konnte sie aus der von den Deutschen belagerten Stadt fliehen, deren Bewohner zu Tausenden verhungerten. Unter den Opfern war auch Marinas Mann, der Dichter Daniil Charms.

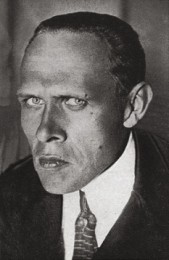

Vom Cover des Buches blickt er uns an mit beinahe stechendem, aber auch übermütigem Blick, die Pfeife zwischen die Zähne geklemmt, den zerknautschten Zylinderhut schräg auf dem Kopf, ein angedeutetes, spöttisches Lächeln um die Lippen. Genialisch und vital, produktiv und faszinierend: Bis zu seiner Verhaftung im Sommer 1941 scheinen Charms und Charme Synonyme gewesen zu sein, obwohl die Lebensumstände eher entsetzlich waren.

„Es war einmal eine Krähe, die hatte vier Beine. Eigentlich hatte sie sogar fünf Beine, aber darüber lohnt nicht zu reden.“

Keines seiner vielen Gedichte und Theaterstücke, keinen der grotesken Kurztexte durfte Charms veröffentlichen; kümmerliche Einkünfte bezog er nur aus Büchern und Veranstaltungen für Kinder (er hasste Kinder, so Marina, aber sie mochten seine Auftritte). Das junge Ehepaar wohnte in einem 15 qm kleinen, nur notdürftig abgetrennten Teil einer Gemeinschaftswohnung, ausreichend zu essen gab es selten, nicht einmal das Bett war heil.

Keines seiner vielen Gedichte und Theaterstücke, keinen der grotesken Kurztexte durfte Charms veröffentlichen; kümmerliche Einkünfte bezog er nur aus Büchern und Veranstaltungen für Kinder (er hasste Kinder, so Marina, aber sie mochten seine Auftritte). Das junge Ehepaar wohnte in einem 15 qm kleinen, nur notdürftig abgetrennten Teil einer Gemeinschaftswohnung, ausreichend zu essen gab es selten, nicht einmal das Bett war heil.

Sieben Jahre lebten sie zusammen unter dem Druck der Diktatur, immer in Gefahr, verhaftet und deportiert zu werden. Als Hitler die Sowjetunion überfiel, sollte Charms Soldat werden. Er wusste, dass der Drill in der Armee ihn, den kreativen, skurrilen Einzelgänger, töten würde, noch bevor er an die Front kam. So spielte er bei der Musterung den Geisteskranken – und wurde tatsächlich freigestellt.

Ein bisschen verrückt war er ja auch, dazu, erstaunlicherweise, ein religiöser, der Mystik zugetaner Mensch. Unablässig kritzelte er Notizbücher voll, rezitierte, gründete eine Künstlervereinigung, die alsbald verboten wurde, und war in Kontakt mit all den anderen Genies, die in den dreißiger Jahren die russische Spielart der Avantgarde fortsetzten und beinahe allesamt ermordet wurden. Man braucht nur die Kurzbiografien am Schluss des Buches durchzugehen und schaudert.

Zur Verklärung also taugt diese Bohème nicht, wohl aber muss man ihren Mut, ihre dem Terror abgetrotzte Kreativität, die Fantasie und den Ausdruckswillen bewundern. Im Abbildungsteil zeigen ein paar Fotos eine strahlende Marina, einen gewitzten Daniil, der sich vom Balkon beugt und eine Laterne zu küssen scheint, die wunderschöne Esther, Daniils erste Frau, im Gulag zugrunde gegangen – und zum Schluss einen bleichen, ausgemergelten Häftling Charms mit tatsächlich halb irrem Blick: Ein Foto aus den Leningrader Gefängnisakten, das niemand vergessen wird, der es sah.

„Warum, warum bin ich der Beste?“

Jakow Druskin, ein Freund, versteckte und hütete unter Lebensgefahr Charms’ Nachlass. Als in den achtziger Jahren erste russische und deutsche Ausgaben erschienen, war sein Rang im Nu etabliert. Man verglich ihn mit Beckett – gerechter wird ihm, wer seine Einzigartigkeit betont. Die berühmten Kurztexte mit klarem Blick für Absurdität und Grauen sind weit entfernt von sogenannten realistischen Schilderungen und treffen doch die Wirklichkeit: „Und die Sanitätskommission, die ihre Runde durch die Wohnungen machte, befand Kalugin für antisanitär und überhaupt zu nichts mehr nutze und befahl dem Hausverwalter, ihn zusammen mit dem Kehricht hinauszuschaffen. Sie packten Kalugin zusammen und schafften ihn wie Kehricht hinaus.“

Beim Verlag Galiani Berlin erscheint nun eine neue, vierbändige Ausgabe von Charms’ Werken. Vladimir Glozer, der Herausgeber der russischen Vorlage, suchte nach letzten Zeitzeugen, die Charms gekannt haben könnten, vor allem aber nach Marina, seiner zweiten Frau. Dass er sie im fernen Venezuela ausfindig machte und tatsächlich 1996 dorthin fliegen und sie befragen konnte, ist ein kleines Wunder.

Nicht verwunderlich ist nach so langer Zeit der fragmentarische, skizzenhafte Charakter von Marinas Erinnerungen. Glozer beließ die Erinnerungssplitter in ihrer Kurzform, bewahrte ihre Lebendigkeit und näherte auf diese Weise Marinas Texte denen ihres Mannes an, taktvoll und anrührend zugleich.

„Wir haben viel gelacht, wir waren doch jung …“

Unverkennbar russisch ist der Ton. „Als ich aus dem Schoß meiner Mutter kam …“, beginnt sie – wer würde im Westen so sprechen? Ihren Mann nennt sie Danja und schildert ihn ohne zu idealisieren, aber auch ohne Bitterkeit, obwohl er sie vielfach betrog: „Danja war eine Seele von Mensch. Und die Schrullen, die er an sich hatte, verdrossen keinen und schadeten niemandem. Zum Beispiel mochte er es, nackt und hüllenlos ans Fenster zu treten …“

Marina scheint viel Geduld mit Daniils Schrullen gehabt zu haben. Erdenfest und tapfer, übersteht sie nach seinem Tod die mörderische Blockade, den Krieg und die Zwangsarbeit in Deutschland, um sich schließlich von Frankreich aus ins südamerikanische Exil zu retten. „Nein wirklich, was ich alles erlebt habe, es passt gar nicht in meinen Kopf hinein! … Mit Danja war es all die Zeit nicht einfach. Aber daß er mich liebte, das weiß ich sicher. Nur ließ sich wenig damit anfangen.“

Kann man ein wahrhaftigeres Schlusswort sprechen, dessen illusionslose Komik beinahe die von Daniils Grotesken erreicht?!

Gisela Trahms

Marina Durnowo: Mein Leben mit Daniil Charms. Aus Gesprächen zusammengestellt von Vladimir Glozer, übersetzt von Andreas Tretner. Mit 17 Abbildungen. Berlin: Verlag Galiani 2010. 176 Seiten. 16,95 Euro.

Daniil Charms: Werke in 4 Bänden. Herausgegeben von Vladimir Glozer und Alexander Nitzberg. Berlin: Verlag Galiani 2010/11.

Band 1: Trinken Sie Essig, meine Herren! Prosa. Übersetzt von Beate Rausch. Mit 6 Abbildungen. 272 Seiten. 24,95 Euro.

Band 2: Sieben Zehntel eines Kopfs. Gedichte. Übersetzt von Alexander Nitzberg. Mit 7 Abbildungen. 320 Seiten. 24,95 Euro.

Die Bände 3 und 4 erscheinen im Frühjahr bzw. Herbst 2011.

Einen biografischen Kurzanriss finden Sie hier. Mehr zu Daniil Charms Poetik hier.