Hundstage

Hundstage

Marion Poschmann, Jahrgang 1969, ist keine Unbekannte. Sie war 2005 mit ihrem Schwarzweißroman für den Deutschen Buchpreis nominiert und gilt als vielversprechendes Talent unter den nicht mehr jungen, aber immerhin noch jüngeren Poetinnen. Nach zwei Romanen und einem Gedichtband erscheint nun ihre Hundenovelle. Von Nele Hoffmann

Eine merkwürdig konturlos bleibende Ich-Erzählerin verliert sich in der Katatonie der sozialen Isolation. Sie hat ihren Job verloren und lebt von ihren Rücklagen, ihre Freundschaften brechen weg. Konkrete Informationen aus der Welt des Sozialen sind rar gesät und eher nebensächlich in dem egozentrischen Sichtfeld der Erzählerin. Aber es geht auch nicht um das soziale Außen. Worum dann? Die Erzählerin ergeht sich in der Beschreibung der Flora von Stadtbrachen, urbanen Randzonen, unspektakulären Landschaften. Sie erzählt von einem tätigkeitslosen Alltag, einer „ergebnislosen Zeit“, den Anfängen von Verwahrlosung. Sie erzählt von einem dürren, nervösen und ungepflegten Hund, der ihr zuläuft. An dem Hund zeigt sich, dass es um die Artikulation einer quälenden, bleiernen Kontaktunfähigkeit geht und um die latente Gewaltsamkeit depressiver Störungen.

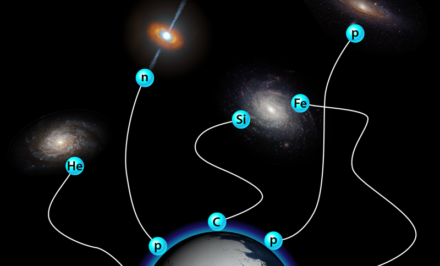

Manchmal gelingen Poschmann durchaus interessante Sprachbilder – immer dann, wenn die Erzählerin das fremde, verschlagene, zugleich anmutige und unwirkliche Wesen beschreibt, das in ihre Welt geraten ist. Manchmal misslingt das Bemühen um sprachliche Dichte – wenn kühne und etwas schräge Metaphern überstrapaziert werden, ohne dass einsichtig würde, wozu. Und seltsam unmotiviert kommen Fragmente klassischer Bildung daher: Kants gestirnter Himmel, Hegel, der es den Seinen im Schlaf gibt, und ein kosmologisches Finale, das die Atmosphäre der Beklommenheit nicht aufheben kann. Ein zutiefst deprimierender Stoff, ambitioniert, aber zäh.

Nele Hoffmann

Marion Poschmann: Hundenovelle. Frankfurter Verlagsanstalt 2008. 126 Seiten. 17,80 Euro.