Drei aktuelle Bücher beschäftigen sich mit der Geschichte und Wirkung von Mode – Christina Mohr hat sie für CULTurMAG gelesen.

Mode? Absolut!

Mode? Absolut!

Es war natürlich ein kluger Mensch, nämlich Oscar Wilde, der konstatierte, dass nur oberflächliche Menschen der Oberfläche keine Beachtung schenken. Seit dem 19. Jahrhundert haben sich die Moden und der Blickwinkel auf selbige zwar -zigmal geändert, aber auch heutzutage gibt es genügend Leute, die betont modisch (= stylish) gekleidete ZeitgenossInnen aufgrund vermuteter Eitelkeit und eben Oberflächlichkeit verachten – wobei die Verachtung auf Gegenseitigkeit beruht: Sowohl Hipster/Fashionistas als auch Funktionsjacken- und TrekkingsandalenträgerInnen finden sich im Shitstorm des Spottes wieder.

Aber wie verhält es sich wirklich mit Mode, was kann, soll sie bewirken – und was unterscheidet Mode von notwendiger Bekleidung, die den verletzlichen menschlichen Körper vor Witterungseinflüssen schützt? Ist Mode nur bestimmten gesellschaftlichen Schichten vorbehalten und gilt Kleidung auch im 21. Jahrhundert noch als Distinktionsmittel? Kann man sich überhaupt durch einen eigenen Stil von der breiten Masse abheben? Und wie sieht es mit den Produktionsbedingungen aus? Denken wir an die minderjährigen ArbeiterInnen in den Sweatshops, wenn wir mal wieder Unsummen für nutzlose „Basics“ beim Schweden in der Fußgängerzone ausgeben?

Sonja Eismann, Herausgeberin des „absolute fashion“-Bandes hat Grundlagentexte verschiedenster Ansätze zum Thema Mode versammelt. Schon beim Überfliegen des Inhaltsverzeichnisses erkennt man, dass Mode, Stil und Kleider der intellektuellen Betrachtung wert sind: Walter Benjamins Passagen-Werk, Georg Simmels „Philosophie der Mode“ oder Charles Baudelaires großartige „Lobrede auf das Schminken“ – ein leidenschaftlicher und kontrovers rezipierter Versuch, kulturelle Errungenschaften über die Grobheit der „reinen Natur“ zu stellen – sind Beweise dafür, dass man mit seiner Kleidung selbstverständlich immer etwas über sich und seine Stellung in und zur Gesellschaft aussagt.

„absolute fashion“ geht aber wesentlich weiter, als historische Texte zur Rechtfertigung horrender Ausgaben für Schuhe und Make-up zu nutzen: Sonja Eismann verweist auf politische, subkulturelle, ökonomische, emanzipatorische und feministische Implikationen und widmet zu guter Letzt dem Punkt „Abweichung“ ein ganzes Kapitel, das vorwiegend im Hier und Jetzt forscht und Menschen vorstellt, die man weder in Hochglanzzeitschriften noch bei Haute Couture-Defilees findet: Jan Schuster schreibt über „Drag Subversion“, der franko-afrikanische Autor Alain Mabanckou gibt Einblicke in die Welt der Bakongo Gentlemen, die trotz relativer Armut ein Vermögen für exquisite Anzüge ausgeben, die amerikanische Bloggerin Zoe Holmes provoziert mit der Aussage, „I´m fat, let´s party“ und Modedesignerin Arabelle Sicardi erklärt, weshalb sie Mode für Rollstuhlfahrerinnen kreiert. Besonders dieses Kapitel hebt „absolute fashion“ von anderen Modebüchern ab und macht klar, dass die Beschäftigung mit der äußeren Erscheinung alles andere als oberflächlich ist.

Absolute Fashion. Hg. von Sonja Eismann. Orange Press 2012. 220 Seiten. 18,00 Euro. Mehr hier.

Nicht nur für WäschefetischistInnen

Nicht nur für WäschefetischistInnen

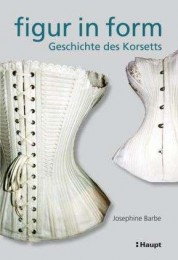

Dass Mode zuweilen weh tut und seiner Trägerin (in diesem Falle ausnahmslos weiblich) schier Unmenschliches abverlangt, lässt sich eindrucksvoll anhand des Korsetts erläutern. Die Kunstwissenschaftlerin Josephine Barbe zeichnet in ihrer umfangreichen Studie „Figur in Form“ die Geschichte des Korsetts von 1815 bis Ende der 1920er Jahre nach und beleuchtet unter anderem der Frage, wie und warum sich die Besessenheit von der „Skulpturalisierung“, sprich Perfektionierung des weiblichen Körpers über Jahrhunderte halten konnte (und hält). Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass das Korsett seinen Siegeszug vom württembergischen Heubach aus nahm: die beiden Traditionsbetriebe SUSA und Triumph begannen dort mit der Konstruktion des körperformenden Folter- respektive Verschönerungsinstruments. Barbes reich bebildertes Werk ist Mode- und Kulturgeschichte in einem und keineswegs nur für WäschefetischistInnen interessant.

Josephine Barbe: Figur in Form. Geschichte des Korsetts. Gebunden. Haupt 2012. 379 Seiten. 38,00 Euro.

Zweihundert Jahre Modegeschichte

Zweihundert Jahre Modegeschichte

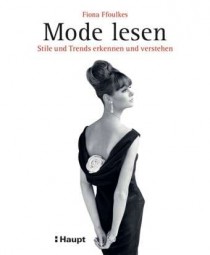

Gänzlich unverzichtbar ist dieses Buch: Fiona Ffoulkes Stilkunde „Mode lesen“, die schon allein durch die unzähligen Abbildungen aus zweihundert Jahren Modegeschichte überzeugt. Anhand konkreten Anschauungsmaterials wie Fotos von Modenschauen, Museumsaufnahmen, Film- und Zeitschriftenbildern zeigt die britische Stylistin und TV-Moderatorin Ffoulkes die Faszination von Jeans oder Hawaiihemden, zeigt Overknee-Lacklederstiefel von Pierre Cardin neben Schnürstiefeletten aus Stoff von 1812, oder erklärt Mode-Basics wie z.B. warum das „kleine Schwarze“ so genannt wird, woher die Melone ihren Namen hat und welche Filmstars welche berühmten Styles in welchen Filmen trugen. Man lernt, verschiedene Stile zu erkennen und auseinanderzuhalten – vom Neoklassizismus über Rokoko und Jugenstil bis zum Gothic jüngerer Prägung – und Fachbegriffe wie Empirelinie, Schwalbenschwanz und Planchet korrekt zu verwenden. Die Autorin widmet der Herrenmode genauso viel Aufmerksamkeit wie den Damen, was verdienstvoll ist, weil es mit gewissen Vorurteilen aufräumt. Das Beste an „Mode lesen“ sind aber, ich wiederhole mich gern, die vielen Fotos, vor allem die Detailaufnahmen von Knöpfen, Stickereien, Verzierungen, Säumen, Frisuren, Schminkstilen und Schmuck aller Art.

Fiona Ffoulkes: Mode lesen. Stile und Trends erkennen und verstehen (How to Read Fashion, 2010). Gebunden. Haupt 2012. 256 Seiten. 24,00 Euro.

Christina Mohr