Grauzonen zwischen Trivialität und Trauma

Grauzonen zwischen Trivialität und Trauma

– Salinger und kein Ende: Fünf Jahre nach seinem Tod sind neue Biografien und ein Band mit frühen Kurzgeschichten erschienen. Das selbstfabrizierte Image vom einsamen Eremiten, der sich in Cornish, New Hampshire, angeekelt von der schnöden Welt einigelte, muss übrigens korrigiert werden. Von Peter Münder

„Nichts zu veröffentlichen bedeutet wunderbaren Frieden. Veröffentlichungen sind grauenhafte Verletzungen meiner Privatsphäre. Ich liebe das Schreiben. Aber ich schreibe nur für mich selbst und mein eigenes Vergnügen“. JD Salinger (1919-2010), zitiert in der „New York Times“ vom 3. November 1974

Anlässlich seines 90. Geburtstages fragte die New York Times im Januar 2009: „Was hat Salinger eigentlich in den letzten vierzig Jahren gemacht“? Die Antwort sollte Licht in das kreative Dunkel bringen, das den Bestseller-Autor bis zu seinem Tod im Januar 2010 umgab: Irgendein mysteriöses Ereignis, eine große Kränkung oder Enttäuschung musste den brillanten Schriftsteller ja aus der Bahn geworfen haben, denn wer hört schon nach solchen beeindruckenden Erfolgen einfach auf, weiter zu veröffentlichen? Und wie konnte man in seiner „Hapworth“-Story diesen Abstieg auf ein so banales Niveau erklären, das statt eines überzeugenden Plots nur noch phoney klingende Bildungsbürger-Sentenzen und altkluges Imponiergehabe vorwies?

Seine letzte Veröffentlichung, die aberwitzige, überambitionierte und völlig verkorkste Short Story „Hapworth16, 1924“ stammte aus dem Jahr 1965. Sie war, wie die meisten seiner Kurzgeschichten, im „New Yorker“ erschienen. Doch damals erntete der Autor keine erbaulichen Jubelkritiken, wie zuletzt für die wunderbaren „Nine Stories“ oder „Franny and Zooey“ oder noch freundlich-skeptische Reaktionen wie für „Raise High the Roofbeams“. Schockiert und verunsichert musste er nun registrieren, dass „Hapworth“ gnadenlos verrissen und verhöhnt wurde. Denn diese infantile Verherrlichung des 7jährigen Seymour Glass (=see more glass), der sich im Stil eines frühreifen Jung-Genies altklug über Goethe, Dickens, Proust und Tolstoi auslässt und sich noch als lüsterner Frauenheld aufspielt, war eigentlich nur peinlich und sollte offenbar die Fans der Glass-Family aus früheren Short Stories euphorisieren.

Die hatten offenbar immer noch die ebenso bezaubernde wie verwirrend- melodramatische Erzählung „A Perfect Day for Bananafish“ im Hinterkopf und erinnerten sich an den unerklärlichen, schockierenden Selbstmord von Seymour, der sich nach einem lockeren, amüsanten Herumplanschen mit der kleinen Sybil und den phantasievollen Dialogen über allzu gierige Bananenfische am Strand in Florida ausgerechnet während seiner Flitterwoche die Kugel gibt. Das Rätselraten über Seymours Suizid beschäftigt die „Salinger Industry“ bis heute.

Noch unerklärlicher ist den meisten Salinger-Experten aber immer noch, weshalb der anfangs so extrem auf Publicity versessene Autor plötzlich beschloss, sich in einem abgelegenen Haus in der Provinz zu verschanzen und sich vom üblichen Literaturzirkus, von Interviews und vom Veröffentlichen weiterer Stories oder Romane zu verabschieden. Denn nach dem 1951 publizierten „Catcher“ und der Veröffentlichung einiger Short Stories war aus dem ambitionierten „Forever Young“ wirkenden Pop-Literaten plötzlich eine Art meditierender Mönch geworden, der alles zu hassen schien, was ihm vorher so viel bedeutete.

Mit Vedanta gegen Eitelkeit, Ruhm und Reichtum

Salinger hatte sich nach dem Erfolg des „Catcher“ 1953 im kleinen idyllischen Nest Cornish, New Hampshire, ein Refugium eingerichtet, um ungestört vom New Yorker Trubel und unbehelligt von „phoney“ Ivy League-Schnöseln und dem penetranten Medienrummel schreiben zu können. Offenbar ließ er sich aber von den „Hapworth“-Verrissen so deprimieren, dass er sich wie einst Melvilles Schreiber Bartleby zum totalen Skribenten- Verzicht entschloss und nach dem Motto lebte: „I´d prefer not to“. Plötzlich konnte sich Salinger mit einem geradezu autistischen Furor für Zen-Buddhismus, Scientology (vorübergehend), Homöopathie, Akupunktur, hinduistische Vedanta-Philosophie und Rohkost begeistern. Und dem früher vom Schreiben und Publizieren Besessenen waren Veröffentlichungen nun absolut zuwider, weil sie angeblich seine Privatsphäre verletzten. Tatsächlich hatte er offenbar völlig unkritisch eine Vedanta-Richtlinie internalisiert, die auf das Auslöschen egoistischer Motive abzielt und so profane materielle Ziele wie Ruhm und Reichtum bekämpft und ausmerzen will. Für ihn war deshalb wohl das private Schreiben ohne Veröffentlichungen der ideale Kompromiss gewesen.

Die Balsamierer vom „New Yorker“

Anscheinend gehörte zu dieser weltabgewandten, meditativen, privatistischen Nabelschau auch das Ignorieren unerfreulicher politischer Konstellationen: Rassenkonflikte, Kuba-Krise, Vietnamkrieg – all das hatte es für Salinger in seiner hinduistischen Verinnerlichungs-Phase offenbar nie gegeben. Jedenfalls gibt es dazu von Salinger kein einziges Statement, wohl aber ein vehementes Protest-Telegramm gegen einen Artikel von Tom Wolfe. Der hatte im Kontext seiner „New Journalism“-Thesen in einem satirisch-kritischen Traktat über Salingers Hausblatt den „New Yorker“ als biedermeierartige „Mumifizierungsanstalt“ bezeichnete, in der es sich all die Autoren kommod eingerichtet hätten, die über eine nepotistische Schiene locker in diese „New Yorker“-Hängematte gerutscht waren. Salinger empfand die Kritik am „New Yorker“ und dem Herausgeber William Shawn, mit dem er befreundet war, jedenfalls als persönliche Beleidigung – der „Herald Tribune“, in dem Tom Wolfe seine Kritik veröffentlicht hatte, werde wegen dieser „giftigen, unkollegialen Polemik nie mehr als integres Medium respektiert werden“, hieß es in seinem Telegramm.

Bis heute sind vom „Catcher“ weltweit ca. 65 Millionen Exemplare verkauft worden, pro Jahr sind es immer noch um die 300 000. Der Status eines prominenten Erfolgsautors schien ihm im publicitysüchtigen Amerika jedoch nicht das Recht zu geben, einfach als Anonymus in der Provinz unterzutauchen und als militanter Privatier seine Privatsphäre zu verteidigen.

„Während seiner ersten dreißig Lebensjahre wollte Salinger unbedingt mit seinen veröffentlichten Geschichten berühmt werden und dann verbrachte er seine letzten Jahre damit, abzutauchen und möglichst aus dem kollektiven Gedächtnis der Weltöffentlichkeit zu verschwinden“, hatte John Updike einmal über den Eremiten aus Cornish festgestellt. Aber ist dieses grundlegende „Umparken im Kopf“ damit schon erklärt? Waren seine traumatisierenden Kriegserlebnisse während der Invasion in der Normandie und der Ardennen-Offensive nicht die entscheidenden Wendepunkte, die ihn zum Medienrummel und den profanen Alltags-Banalitäten auf Distanz gehen ließen, was einige Biographen ja bereits vermuteten, als einige Details über Salingers Kriegsneurose in Nürnberg vom Juli 1945 bekannt wurden.

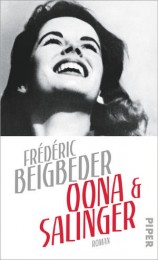

Fünf Jahre nach Salingers Tod gibt es für Küchenpsychologen, Rorschach-Interpreten und Kaffeesatzleser immer noch üppige Interpretations-Felder. Beim Beackern dieser Felder kann man dann aber auch – jedenfalls streckenweise – ein ganz unterirdisches Niveau erreichen und allen Ernstes das Handicap eines „Nur- Ein-Hoden-Problems“ des Autors erörtern, wie im Band der beiden Biopic-Filmer Shields/Salerno oder die Beziehung zur ersten großen Liebe Oona O´Neill – sie verließ Salinger ja für den bereits ergrauten Charlie Chaplin, den sie dann heiratete. Diese melodramatische Love Story liefert die schillernde Vorlage für eine eitle Selbstdarstellung des ehemaligen Werbetexters Frederic Beigbeder, der jedoch vorgibt, über die Beziehung Oona-Salinger zu reflektieren. Die notorische Exhibitionistin Joyce Maynard, die lange vor dem Facebook-Zeitalter ihr Innerstes der Außenwelt vorführte und als 18Jährige Yale-Studentin ihr Studium an den Nagel hängte, um mit Salinger neun Monate in dessen Haus in Cornish zu verbringen, sah im Autor einen Popstar, der ein großes Herz für die Jugend hatte und auch als Guru für alle Lebenslagen von ihr anfangs noch idealisiert und akzeptiert wurde – bis sie von seinen Oberlehrer-Attitüden und Brainwashing-Methoden die Schnauze voll hatte und sich von ihm trennte.

Fünf Jahre nach Salingers Tod gibt es für Küchenpsychologen, Rorschach-Interpreten und Kaffeesatzleser immer noch üppige Interpretations-Felder. Beim Beackern dieser Felder kann man dann aber auch – jedenfalls streckenweise – ein ganz unterirdisches Niveau erreichen und allen Ernstes das Handicap eines „Nur- Ein-Hoden-Problems“ des Autors erörtern, wie im Band der beiden Biopic-Filmer Shields/Salerno oder die Beziehung zur ersten großen Liebe Oona O´Neill – sie verließ Salinger ja für den bereits ergrauten Charlie Chaplin, den sie dann heiratete. Diese melodramatische Love Story liefert die schillernde Vorlage für eine eitle Selbstdarstellung des ehemaligen Werbetexters Frederic Beigbeder, der jedoch vorgibt, über die Beziehung Oona-Salinger zu reflektieren. Die notorische Exhibitionistin Joyce Maynard, die lange vor dem Facebook-Zeitalter ihr Innerstes der Außenwelt vorführte und als 18Jährige Yale-Studentin ihr Studium an den Nagel hängte, um mit Salinger neun Monate in dessen Haus in Cornish zu verbringen, sah im Autor einen Popstar, der ein großes Herz für die Jugend hatte und auch als Guru für alle Lebenslagen von ihr anfangs noch idealisiert und akzeptiert wurde – bis sie von seinen Oberlehrer-Attitüden und Brainwashing-Methoden die Schnauze voll hatte und sich von ihm trennte.

Sie beklagt ihre furchtbaren Kopfschmerzen beim Sex, Salingers brachiales Verhalten bei ihrer Entjungferung, das Vertilgen tiefgefrorener Erbsen beim Frühstück und seine Masche, den eigenen Urin für obskure Therapiezwecke zu trinken. Sie beschreibt auch heimelige Abende vor dem Filmprojektor: Dann wurden alte Filmrollen rausgekramt und man sah etwa den Buchan-Klassiker „39 Stufen“. Aber wozu und zu welchem Behufe sollen wir uns mit diesen Trivia beschäftigen? Werfen sie ein neues Licht auf Salingers Texte? Ging es ihm nicht um die Beschreibung des Lebensgefühls einer desillusionierten Nachkriegsgeneration, die mit den Werten und Verhaltensmustern der Altvorderen nichts mehr anfangen konnte? Immerhin bestätigte Maynard in ihrem Erfahrungsbericht „At Home in the World“ Salingers Aussagen über den literarischen Output: Er würde jeden Tag schreiben und seine Texte abends im Safe wegschließen; bei ihrer Trennung habe er genug Material für zwei Bücher angesammelt.

Protest gegen Raubdrucke

Die widersprüchlichen und ambivalenten Verhaltensweisen des kapriziösen Salinger sind ja offensichtlich: Einerseits wollte er nicht mehr im Rampenlicht stehen, keine Interviews geben, vom Medienzirkus nicht mehr behelligt werden. Andererseits malte er in Cornish in fetten Lettern seinen Namen auf die an der Straße stehende Mailbox – damit möglichst niemand übersehen konnte, wo sich seine Eremitage befand. Und er suchte andererseits auch Kontakte zu den „Forever Young“-Girls, denen er begeisterte Briefe schrieb und gelegentlich auch Interviews gewährte. Jerry war eigentlich unberechenbar: Hatte Holden Caulfield im „Catcher“ nicht geschrieben, ein toller Autor müsste auch für einen begeisterten Leser jederzeit erreichbar sein? Den musste man einfach anrufen können und mit ihm quatschen!

Doch wenn unbedarfte und ratlose Seelen, die harmonieselige Fiktion nicht von ungemütlicher Realität trennen können, plötzlich vor Salingers Haustür in Cornish standen, um sich vom Meister der vermeintlich so klaren Worte und überzeugenden Lebensweisheiten beraten zu lassen, dann wurden sie, wie der in einer schweren Existenzkrise steckende Leser Michael Clarkson 1978 aggressiv angemacht und regelrecht verjagt. Als in Kalifornien innerhalb weniger Wochen 25 000 Raubdrucke seiner frühen Kurzgeschichten verkauft wurden (2 Bände, zu je drei und fünf Dollar), war Salinger so wütend, dass er die New York Times-Reporterin Lacy Fosburgh in San Francisco anrief und ihr im November 1974 das bekannte Interview (Zitat s.o.) gab, in dem er sein privates Schreiben ohne Veröffentlichungen erklärte.

Und trotz seiner fulminanten Aversion gegen Hollywood machte er sich sogar spontan auf den Weg nach Hollywood, um in einem Studio ein junges Starlet zu behelligen, das er gerade in einer TV-Show in einer Nebenrolle gesehen hatte. Salinger hatte sie nur auf der Mattscheibe gesehen und sich sofort in sie verliebt – er konnte dann aber nur mit Hilfe einiger Wachmänner aus dem Studio geworfen werden. Soviel zum entsagungsvollen Eremitendasein…

Doch dieses Schwelgen in Trivialitäten und Sondieren in privaten Befindlichkeiten fördert nun auch Erkenntnisse zutage, die bisher kaum bekannt waren: Ausgerechnet die auf dezimierte Hoden des Bestsellerautors fixierten Biopic-Filmer Shields/ Salerno befassen sich auch intensiv mit Salingers Kriegseinsatz, seinen Erfahrungen bei Gefangenenverhören und der Entnazifizierung beim CIC (Counter Intelligence Corps). Und sie haben Details über seine merkwürdige Beziehung zur damals 19jährigen deutsch-französischen Medizin-Studentin Sylvia Welter eruiert, die dem US-Soldaten damals sicher nicht bekannt waren. Sonst hätte er sie bestimmt nicht im Oktober 1945 geheiratet: Denn die an sechs Universitäten im Deutschen Reich immatrikulierte Studentin muss laut Shields/Salerno als Gestapo-Spitzel zur Überwachung regimekritischer Studenten aktiv gewesen sein – jedenfalls war sie in den Akten der Nazi-Behörden erfasst. Der Halbjude Salinger (Sohn des jüdischen Schinken-und Käse Importeurs Sol Salinger und der schottisch-irischen Miriam) kehrte mit seiner jungen Frau 1945 nach New York zurück, führte viele konfliktreiche Grundsatzdebatten mit ihr, die meistens um ihren Antisemitismus kreisten und ließ sich dann im Sommer 1946 von ihr scheiden.

Das Jerry-Enigma: Untertauchen – aber nicht ganz

Salinger setzte sich schnell und rabiat mit juristischen Mitteln zur Wehr, wenn er sich in seiner Privatsphäre beeinträchtigt fühlte. So durfte der Salinger-Biograph Ian Hamilton („In Search of Salinger, 1988) laut Gerichtsbeschluss nicht aus Jerry´s unveröffentlichten Briefen zitieren; ähnlich streng intervenierte er auch, als seine Tochter Peggy in ihrem Buch über Familienprobleme und Daddys griesgrämiges Verhalten Original-Zitate einstreuen wollte.

Salinger war ja trotz seiner ostentativen asketischen „Leb-wohl-schnöde-Welt“-Pose keineswegs ein abgetauchtes Pynchon-Double, das sich als unsichtbares Phantom in New Hampshire verflüchtigt hatte, wie damals oft kolportiert wurde. Er wurde von Reportern auch gern zum mysteriösen Phantom hochstilisiert, weil es für Journalisten kaum einen größeren ruhmreichen Scoop gab, als JD Salinger aufzuspüren und mit ihm sogar ein paar Worte gewechselt zu haben. Die Magazine „Time“ und „Newsweek“ stellten spezielle Task Forces auf, die nicht nur in Cornish herumschnüffelten, sondern sogar in Hotels in Daytona Beach recherchierten, mit welchen jüngeren Mädchen Salinger Jahre zuvor Urlaubstage verbracht hatte – schließlich mussten die in den Short Stories beschriebenen Szenen, vor allem die aus „A Perfect Day for Bananfish“ ja konkrete Anhaltspunkte für des Autors dubiose Neigungen liefern können…

Die große 700 Seiten starke „oral biography“ (Klappentext) von Filmproduzent Shane Salerno und Bestseller-Autor David Shields basiert auf ihrem 2013 produzierten dreistündigen Biopic „Salinger“ und den Interviews mit ca. 200 Salinger-Kriegskameraden, Freunden, Bekannten, Kritikern und Literaturwissenschaftlern. Zu Wort kommen zwar viele Möchtegern-Promis oder Zeitzeugen, die auch einmal „beinah“ Salinger getroffen hätten. Aber das Duo Salerno/Shields konnte eben auch die Hintergründe von Salingers Nervenzusammenbruch 1945 aufklären und als zentralen Wendepunkt markieren. Nach den zermürbenden D-Day-Einsätzen in der Normandie und der verlustreichen Ardennen-Offensive war Salinger auch an der traumatischen Befreiung der Häftlinge des Dachauer KZ-Außenlagers Kaufering IV beteiligt, wo er zu Skeletten abgemagerte, kaum noch reaktionsfähige Insassen traf, die nicht mehr die Hand heben konnten, um ihren Befreiern zu danken. „Den Geruch von verbranntem menschlichem Fleisch hat man lebenslang in der Nase – den wird man nie wieder los“, hat Salinger danach erklärt.

Die große 700 Seiten starke „oral biography“ (Klappentext) von Filmproduzent Shane Salerno und Bestseller-Autor David Shields basiert auf ihrem 2013 produzierten dreistündigen Biopic „Salinger“ und den Interviews mit ca. 200 Salinger-Kriegskameraden, Freunden, Bekannten, Kritikern und Literaturwissenschaftlern. Zu Wort kommen zwar viele Möchtegern-Promis oder Zeitzeugen, die auch einmal „beinah“ Salinger getroffen hätten. Aber das Duo Salerno/Shields konnte eben auch die Hintergründe von Salingers Nervenzusammenbruch 1945 aufklären und als zentralen Wendepunkt markieren. Nach den zermürbenden D-Day-Einsätzen in der Normandie und der verlustreichen Ardennen-Offensive war Salinger auch an der traumatischen Befreiung der Häftlinge des Dachauer KZ-Außenlagers Kaufering IV beteiligt, wo er zu Skeletten abgemagerte, kaum noch reaktionsfähige Insassen traf, die nicht mehr die Hand heben konnten, um ihren Befreiern zu danken. „Den Geruch von verbranntem menschlichem Fleisch hat man lebenslang in der Nase – den wird man nie wieder los“, hat Salinger danach erklärt.

Dieses fundamentale traumatische Erlebnis ist natürlich bedeutender als der geballte Yellow Press-Trash, der daneben noch von Joyce Maynard, Beigbeder, Hamilton und Konsorten abgesondert wird. Und es muss für Salinger eine existentielle Bedrohung und absolut tiefgreifende narzistische Kränkung gewesen sein, sich nach der deprimierenden KZ-Befreiung ausgerechnet mit einer überzeugten Nazi-Anhängerin und Gestapo-Agentin eingelassen und sie dann geheiratet zu haben: Wie sollte er sich noch auf sein eigenes Urteilsvermögen verlassen können?

Die daraus resultierende skeptische Haltung gegenüber einer Erwachsenen-Welt voller Heuchler ohne ein stabiles Wertsystem, deutet sich in Holden Caulfields Weltsicht ebenso an wie im Überdruss des hypersensiblen Seymour Glass, der nach dem unschuldigen Bananenfisch-Plausch mit der kleinen Sybil das unsäglich hohle Geschwätz seiner frisch vermählten Dumpfbacken-Gattin – die er ja völlig falsch eingeschätzt hatte – einfach nicht mehr ertragen kann und sich die Kugel gibt.

Insofern liefern diese biographischen Details drastischer, traumatischer Einschnitte Hinweise für die Deutung einiger ungewöhnlicher Verhaltensmuster und machen interessante Textinterpretationen möglich. Der sensationslüsterne Klatsch und Tratsch, der auch von Shields/ Salerno mit ermüdender Redundanz mitgeliefert wird, muss deshalb einfach als zusätzliche Würze einer sonst fade gewordenen Suppe geschluckt werden.

Die drei jetzt veröffentlichten frühen Stories „Die jungen Leute“, „Geh zu Eddie“ und „Einmal die Woche bringt dich schon nicht um“ sind Fingerübungen, die den jungen Salinger beim genauen Hinhören von Smalltalk zeigen und seine Aversion gegenüber Ivy-League-Schnöseln illustrieren. Die eher unbedarfte und unattraktive Edna der Titelgeschichte, die Jameson, einen dieser Elite-Studenten, gerne näher kennenlernen würde, bemüht sich darum vergeblich. Man spürt hier schon deutlich den im „Catcher“ beschriebenen Riss zwischen etablierten Dummschwätzer-Phonies und ausgegrenzten Grüblern und Zweiflern wie Holden, die aufgrund ihrer eigenen Verunsicherung mit immer neuen Problemen konfrontiert werden.

Diese frühen stories sind jedoch weder spannend noch originell. Sie sind eher für Archivare und Historiker interessant, auch wenn Thomas Glavinic in seinem betulichen Nachwort behauptet, hier hätte der Autor „aus der Mitte seiner Zeit“ geschrieben, somit auch „große Literatur“ fabriziert und zum Vergleich sogar Tolstoi und Hamsun bemüht. Die Liebesaffäre des 21jährigen Salinger mit der damals 15jährigen Oona O´Neill ist für Glavinic übrigens ein Indiz dafür, dass „die große Liebe“ zu fatalen Entscheidungen führen kann. Aber vielleicht auch zur Erkenntnis verhilft, dass „Frauen Männer besiegen“. Na dann! Haben wir wieder was dazu gelernt beim Deuten dieses gründlich gequirlten Quarks?

Aber zurück zu Shields/Salerno: Während seine Nachbarn und Freunde den Eremiten in Cornish vor allem als introvertierten Meditations-Freak erlebten, schätzten die High School-Girls ihn als amüsanten, coolen Chauffeur: Denn Jerry fuhr sie zu Basketball- und Football-Spielen und lud die Girls auch gern zum Hamburger oder einem Milkshake ein. Manche Väter sahen Salingers Faible für junge Mädchen allerdings skeptischer und verdächtigten ihn der Pädophilie. Aber er schien auch ein gutmütiger, hilfsbereiter Kumpel zu sein, der einer Schülerin sogar ein Interview gab, damit ihr Bericht über den berühmten Autor in der Schulzeitung veröffentlicht werden konnte. Salinger war dann allerdings stocksauer, als das Interview nicht im Schulmagazin, sondern in der Lokalzeitung „Daily Eagle“ erschien.

Salinger wollte offenbar wie ein Hundebesitzer den leckeren Knochen immer so verlockend hinhalten, dass er jederzeit die Kontrolle über allzu gierige Viecher hatte – und ihn dann einfach wieder zurückziehen. Mit Journalisten, Besuchern, Verlegern usw. war das ja schwieriger: Die sollten einerseits auf Distanz gehalten werden, obwohl sie manchmal auch akzeptiert wurden und nützlich sein konnten. Aber sie hielten sich nicht immer an Absprachen, hatten spontane Einfälle, waren allzu neugierig, aufdringlich und schlechter manipulierbar. In solchen Fällen verschwand der unberechenbare Schreiber einfach in seinem selbstgebauten Bunker oder kontaktierte gleich seine Anwälte.

Vielleicht hätte sich Salinger viele Missverständnisse und Querelen, vor allem das allgemeine Unbehagen und Unverständnis gegenüber seinem Ausklinken aus der Welt ersparen können, wenn er sich gleich nach Kriegsende über seine traumatischen Erfahrungen beim D-Day, auf den Schlachtfeldern in der Normandie sowie in den Ardennen und vor allem bei der KZ-Befreiung geäußert hätte. Da wäre es für die meisten Zeitgenossen leicht nachvollziehbar gewesen, dass der banale Alltag für ihn so schwer erträglich war. Und er die Vision vom großen american dream skeptisch beurteilte. Für uns Leser bleibt immerhin der Trost, dass das Eintauchen in seine frühen Texte – etwa „For Esme with Love and Squalor“ oder „A Perfect Day for Bananafish“ – nach der Beschäftigung mit neueren Trash-Trivia und düsteren Kriegs-Impressionen aus Salingers Vita immer noch ein wahrer Balsam ist. Auch wenn „Tough Guy“ Norman Mailer mal behauptete, die Salinger Stories wären nur so was wie cute candies für High School Girls.

Peter Münder

JD Salinger: Die jungen Leute. Drei Stories. Aus dem amerikanischen Englisch von Eike Schönfeld. Mit einem Nachwort von Thomas Glavinic. Piper, München 2014. 67 Seiten. 14,99 Euro.

David Shields, Shane Salerno: Salinger. Simon & Schuster, New York, Sept. 2013, 699 Seiten. Dt. Ausgabe: Salinger – Ein Leben. Aus dem Engl. von Yvonne von Rauch, Droemer, München 2015. 832 Seiten. 34,00 Euro.

Frederic Beigbeder: Oona & Salinger. Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Piper, München 2015. 304 Seiten. 19,99 Euro.

Joyce Maynard: At Home in the World. Transworld Publ. London 1998. 15,00 Pfund.

Ian Hamilton: In Search of JD Salinger. Minerva Publ. London1988. 222 Seiten. 5,99 Pfund.

Kenneth Slawenski: JD Salinger-A Life. Random House New York 2011. 450 Seiten. 27,00 Dollar. Dt. Ausgabe: Das verborgene Leben des JD Salinger. Aus dem Englischen von Yamin von Rauch. Rogner & Bernhard, Berlin 2012. 439 Seiten. 29, 95 Euro.