Mit Taucherbrille, Panzerglas und KGB-Agenten ins Schach-Turnier

Mit Taucherbrille, Panzerglas und KGB-Agenten ins Schach-Turnier

Eigentlich ist Schach ja ein Spiel für zivilisierte Kulturmenschen, doch wie André Schulz in seiner grandiosen Geschichte der Schachweltmeisterschaften (von 1886-2014) zeigt, ging es hinter den Kulissen vor allem während der Kalten Kriegsphase ziemlich brutal und bizarr zu. Von Peter Münder

Der weltweite Schach-Boom ist wohl auch durch den norwegischen Wonderboy Magnus Carlsen, der den Inder Vishi Anand in Chennai 2013 besiegt hatte, so stark angekurbelt worden. Wenn der 26jährige ursprünglich aus der Ukraine stammende, seit sieben Jahren für Russland spielende Sergej Karjakin nach seinem Sieg beim Moskauer Kandidatenturnier in diesem Frühjahr den norwegischen Schachweltmeister Magnus Carlsen im November herausfordern kann, dürfte dies Millionen von Zuschauern interessieren, die das in New York City (Fulton Market/Manhattan) vom 10.-30. November stattfindende Match live im Internet verfolgen werden. „Schach ist weltweit die am stärksten wachsende Sportart und verzeichnet obendrein ein großes kommerzielles Interesse“, konstatierte Ilya Merenzon vom russischen Sponsor AGON gerade gegenüber dem „Wallstreet Journal“. Das IT-Unternehmen AGON wird das über 12 Runden gehende Match übertragen und rechnet mit weit mehr als den 2,5 Millionen website-Besuchern, die 2014 den WM-Kampf Anand-Carlsen am letzten Spieltag verfolgten.

Der Carlsen- Hype ist sicher nicht so gewaltig wie zur Zeit des Kalten Krieges, als das Duell Bobby Fischer gegen Spasski in Reyjkjavik 1972 zum Match des Jahrhunderts hochgejazzt wurde und die USA und die Sowjetunion jeweils die Überlegenheit ihres Systems in diesem prestigeträchtigen Kampf demonstrieren wollten. Vor kurzem zeigte der Film „Bauernopfer“ ja eindrucksvoll, zu welchen aberwitzigen Exzessen dieser Kampf am Brett geführt hatte: Damals intervenierte Außenminister Henry Kissinger, um den launischen Fischer zum Weiterspielen zu motivieren, während KGB-Agenten ihren Mann Spasski argwöhnisch beobachteten, um zu gewährleisten, dass er sich auch an die vorgegebenen Trainingseinheiten mit den zugeteilten Sekundanten hielt.

Die Paranoia war ja nicht nur bei Fischer virulent geworden, der Sonden und Kontrollapparate in Lampen und Sesseln vermutete und sich schon Jahre zuvor die eigenen Zahnblomben entfernen ließ, in denen er vom KGB implantierte Sender vermutet hatte. Boris Spasski wurde penibel von den eigenen Leuten kontrolliert; der KGB ließ die in Island angebotenen Yoghurtbecher vorsichtshalber auch nach Moskau zur Kontrolle ausfliegen. Und Spasski wurde nach seiner Niederlage von den sowjetischen Behörden so massiv gemobbt und gegenüber anderen Spielern benachteiligt, dass er schließlich nach Paris emigrierte.

Der Rückblick, den der Hamburger Chessbase-Chefredakteur André Schulz in seiner Geschichte der Schach-Weltmeisterschaften auf alle Weltmeisterschaften von 1886-2014 wirft, ist nicht nur extrem informativ beim Beleuchten bisher kaum bekannter Ereignisse und Fakten. Er ist auch besonders spannend, weil sich viele Bezüge und Parallelen zu aktuellen Aspekten ergeben. Lange bevor es die für die Organisation großer Turniere, für internationale Ranglisten und ELO-Zahlen zuständige FIDE gab, war die WM eine unter Gentlemen privat regulierte Affäre gewesen. Die sich aber meistens – wie heute manchmal auch noch – zur Kontroverse um die Höhe der Preisgelder, den Austragungsort und um die Anzahl der zu spielenden Partien ausweitete.

Die Spieler suchten sich schon 1886 zur ersten WM Steinitz-Zukertort in den USA (New York, St. Louis, New Orleans) gut betuchte Sponsoren, die Auslandsreisen und Preisgelder finanzierten. Sie verunglimpften sich auch schon damals gegenseitig ziemlich hemmungslos, versuchten den Gegner mit Psychotricks (stinkende Zigarren, Schnapsverzehr, Lesen und Rascheln mit Zeitungspapier, auf dem Schachtisch herumspazierende Katze) während der Turniere zu zermürben und waren sehr wählerisch und launisch, wenn es darum ging, sich auf ein Revanche-Match mit einem starken Gegner einzulassen. Denn der WM-Titel ließ sich auch schon vor über hundert Jahren gut vermarkten – je länger man ihn vorzeigen konnte, desto wertvoller wurde er.

Die Kontroversen, medialen Schlammschlachten und Machenschaften hinter den Kulissen wurden streckenweise auch mit harten Bandagen ausgetragen. Schon bei der ersten, 1886 zwischen dem Österreicher Wilhelm Steinitz und dem russisch-polnischen Johannes Zukertort in den USA ausgetragenen WM hatte man sich erst nach langen Querelen und dem berüchtigten „Ink War“ – einer Schmutzkampagne, die in den englischen Blättern „The Field“ und „The Chess Monthly“ ausgetragen wurde – auf die Höhe des Preisgeldes, die Wahl der Austragungsorte und auf die Anzahl der zu spielenden Partien geeinigt. Es sollte zehn Gewinnpartien geben, beim Stand von 9:9 sollte der Titelverteidiger seinen Titel behalten. Jeder Spieler sollte 2000 Dollar in den Preisfonds zahlen, der Sieger sollte die gesamten 4000 Dollar bekommen. Zukertort wurden allerdings 750 Dollar für entgangene Verdienste zugebilligt. Mit ähnlicher Verbissenheit kämpfte dann ja auch Bobby Fischer für höhere Honorare und spezielle, auf ihn zugeschnittene Bedingungen (eigener Sessel, spezielles Licht) beim WM-Kampf gegen Spasski 1972.

Er hatte bei seinen Attacken gegen die sowjetische Schachmaschine aber auch schon früher erlebt, wie sich seine sowjetischen Gegner bei wichtigen Kandidatenturnieren untereinander auf Remisparteien einigten, um sich gemeinsam gegen das US-Wunderkind durchzusetzen. Nach seinem Sieg gegen Spasski hatte er sich aber so hartnäckig geweigert, den Titel gegen Karpow zu verteidigen, dass der ihm 1975 von der FIDE aberkannt wurde. Trotzdem hielt er sich bis zu seinem tragischen Ende 2008 in Island für den wahren Weltmeister und kommunizierte nur mit Leuten, die ihn auch mit dem WM-Titel („The reigning World Champion“) anredeten.

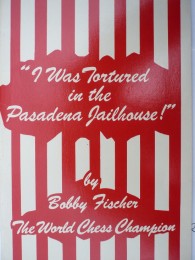

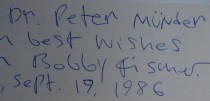

So erging es mir übrigens auch, als ich ihn 1986 in Pasadena nach seiner „Folter-Episode“ im Polizei-Knast interviewen und zur Teilnahme an einem großen Hamburger Simultan-Turnier gegen prominente Intellektuelle und Politiker überreden wollte: Die Pasadena- Episode war eine Verwechslungsposse gewesen, die er selbst zu verantworten hatte. Denn nach einem Bankraub hatten Polizisten den völlig verwahrlosten Fischer in Pasadena ohne Papiere auf der Straße angetroffen und ihn kontrollieren wollen. Doch er wollte seine Identität nicht preisgeben, landete in einer Zelle, in der er dann in einer wilden Protestaktion seine Matratze in Brand setzte. Nach vier Tagen hatte man ihn dann wieder entlassen.

So erging es mir übrigens auch, als ich ihn 1986 in Pasadena nach seiner „Folter-Episode“ im Polizei-Knast interviewen und zur Teilnahme an einem großen Hamburger Simultan-Turnier gegen prominente Intellektuelle und Politiker überreden wollte: Die Pasadena- Episode war eine Verwechslungsposse gewesen, die er selbst zu verantworten hatte. Denn nach einem Bankraub hatten Polizisten den völlig verwahrlosten Fischer in Pasadena ohne Papiere auf der Straße angetroffen und ihn kontrollieren wollen. Doch er wollte seine Identität nicht preisgeben, landete in einer Zelle, in der er dann in einer wilden Protestaktion seine Matratze in Brand setzte. Nach vier Tagen hatte man ihn dann wieder entlassen.

Seine Broschüre über diese angebliche Polizei-Folter („How I was tortured in the Pasadena Jailhouse“), die er mir damals mit einer netten Widmung schickte, konnte man für einen Dollar über seine Postfach-Adresse erwerben. Aus dem geplanten Turnier wurde natürlich nichts, weil der kapriziöse Meister über seine Sekretärin verlauten ließ, unter einem Angebot von sechs Millionen Dollar würde er so etwas gar nicht erst diskutieren und selbstverständlich dürften dann auch keine Russen mitspielen. Aber zurück zum eigentlichen Thema.

Seine Broschüre über diese angebliche Polizei-Folter („How I was tortured in the Pasadena Jailhouse“), die er mir damals mit einer netten Widmung schickte, konnte man für einen Dollar über seine Postfach-Adresse erwerben. Aus dem geplanten Turnier wurde natürlich nichts, weil der kapriziöse Meister über seine Sekretärin verlauten ließ, unter einem Angebot von sechs Millionen Dollar würde er so etwas gar nicht erst diskutieren und selbstverständlich dürften dann auch keine Russen mitspielen. Aber zurück zum eigentlichen Thema.

Das große Faszinosum dieses wunderbaren, 350 Seiten starken Schach-WM- Kompendiums liegt im perfekten Mix: Ausführliche biographische Details über alle Weltmeister von Steinitz bis zu Carlsen sind kombiniert mit historischen Episoden; außerdem ist jedem Weltmeister eine Notation einer entscheidenden Partie (mit Anmerkungen und Varianten) zugeordnet – so kann man beim Nachspielen der Partien unmittelbar eintauchen in diese WM-Duelle. Wer hier ein Kapitel über die Geschichte des Frauenschachs vermisst, sollte sich an die FIDE-Organisatoren wenden, die mit ihren chaotischen Turnierbedingungen für undurchsichtige Verhältnisse sorgten – die weltbeste Schachspielerin, die 22jährige Chinesin Hou Yifan (ELO 2686), die auch gern gegen Männer antritt, hält die Turnierplanung der Frauenkämpfe so undurchsichtig und miserabel, dass sie aus Protest eine weitere Teilnahme ablehnt.

Der Band von Schulz bietet jedem Schach-Afficionado etwas: Für Romantiker dürften waghalsige Partien mit riskanten Opferkombinationen (Capablanca gegen Lasker/ Havanna 1921!) unwiderstehlich sein, für filigrane Tüftler der auf Akkumulation minimaler Vorteile bedächtig eingefädelte Remis-Reigen beim Kampf Lasker-Schlechter (Berlin 1910) und natürlich auch die unendliche K&K –Geschichte: Intrigen, Querelen, Turnier-Abbruch, Proteste von beiden Seiten im Duell Karpow gegen Kasparow (Moskau 1984/85, London 1986, Sevilla 1987, Lyon 1990).

Aberwitzige Episoden wie das „Toiletgate“ Elista bei der WM 2006 Kramnik-Topalow gehören auch dazu: Der Trickser Topalow hatte Anstoß daran genommen, dass Kramnik während der Partien zu oft die Toilette benutzte – hatte er etwa im stillen Kämmerchen einen PC benutzt? Sein Team verlangte Einsicht in die Protokolle und Videobänder, man brachte einen Protest beim Schiedsrichter vor, es sollte eine gemeinsame Toilette für beide Spieler geben, Kramnik drohte mit Abbruch des Turniers, die Schiedsrichter wurden ausgewechselt: High Noon- Atmosphäre am Brett, das hatte man so drastisch zugespitzt und grotesk (bis auf das „Match des Jahrhunderts in Reyjkjavik 1972) kaum erlebt.

Auch der Politkrimi Karpow-Kortschnoi (Baguio 1978) mutete ja schon wie ein Reigen absurder Ionesco-Einlagen an, nachdem Psychologen und offenbar 19 KGB Offiziere bei diesem Match dafür engagiert waren, mit hypnotisierenden Blicken und anderen übersinnlichen Fähigkeiten negative Energien des Gegners zu neutralisieren. Der gegen fixierende Blicke der vom Gegner angeheuerten Schamanen/Psychologen allergische Kortschnoi setzte sich sowohl Sonnen- als auch Taucher-Brillen auf. Der abtrünnige, vom KGB bekämpfte Kortschnoi verlor jedoch nicht nur den WM-Kampf, sondern auch noch eine beim Internationalen Gerichtshof in den Haag eingereichte Klage gegen die Sowjets.

Faszinierend sind nicht nur die von Schulz präsentierten Details beim Blick hinter die Kulissen, bei der Diskussion über die FIDE-Krise und die Neugründung von Kasparows eigener Organisation (inzwischen wieder aufgelöst). Auch die Kommentare zu den gespielten Partien beleuchten interessante Aspekte: Welche überraschenden Eröffnungen waren wirklich relevant für einen Sieg?

Locker und mitreißend sind auch in Notationen eingeblendete Kommentare wie etwa zum Partieverlauf Carlsen-Anand (2014/Sotschi), als Carlsen im 26. Zug König d2 zog, was Schulz nicht nur mit zwei Fragezeichen versieht, sondern dazu schreibt: „Ein grober Bock. Carlsen bemerkte seinen Fehler in dem Moment, als er den König gezogen hatte. »In diesem Moment überwältigte mich ein Gefühl der Panik! Weiß hat hier keinen direkten Gewinn, aber einen dauerhaften Vorteil«, kommentierte Carlsen in der Pressekonferenz seinen Fehler“. Aber Anand hatte darauf viel zu schnell reagiert, keinen Augenblick die Stellung geprüft und sofort a4 gezogen, was dann schließlich zum Partieverlust und einer Schwächephase führte. In der 7. Partie konnte sich Anand zwar noch mit 122 Zügen in ein Remis retten, doch der Sieg für Carlsen stand nach der 11. Partie vorzeitig mit 6,5: 4,5 fest. Man darf gespannt sein, wie gut sich Karjakin demnächst beim Match gegen WM Carlsen schlägt.

André Schulz hat in seinem packenden WM-Band bereits auf das riesige weltweite Interesse an den letzten WM-Kämpfen hingewiesen – das dürfte bei den Kämpfen in New York im November mindestens genauso immens sein. Laut Angaben des Sponsors AGON besuchten am letzten Turniertag des Kampfes Carlsen-Anand 2,5 Millionen Besucher die Turnierwebsite, davon kamen 18% aus Indien, 12,8 % aus Deutschland, 12,5 % aus USA und 4,5% aus Großbritannien. Mich würde es nicht wundern, wenn sich die Besucherzahlen diesmal verdoppeln. Vor einigen Wochen konnte man beim von der ZEIT organisierten Hamburger Simultan-Turnier Carlsen gegen 70 Spieler jedenfalls sehr intensiv registrieren, wie groß die Begeisterung über den 26jährigen sympathischen Norweger ist. Das jahrelange Jammern über zu geringes Interesse am Schach, an zu wenig Zulauf in den Schachvereinen dürfte zum Glück erstmal ein Ende gefunden haben – was natürlich am Internet und an den Engines liegt, die blitzschnell jede Stellung analysieren. Doch dieser fabelhafte Band von André Schulz dürfte das Faszinosum Schach garantiert auch vielen tausend Lesern näherbringen!

Peter Münder

André Schulz: Das große Buch der Schachweltmeisterschaften. 46 Titelkämpfe – von Steinitz bis Carlsen. Verlag New in Chess 2015. Alkmaar/ NL. 352 Seiten. 22,80 Euro